Étendre l`euthanasie

Conseil

interdiocésain

des laïcs

Mai 2006

1 rue Guimard, 1040 Bruxelles – 02 511 12 59 – [email protected] – www.cil.be

ÉTENDRE L’EUTHANASIE :

DÉNI D’HUMANITÉ OU ULTIME RECOURS ?

CONTRIBUTION DU C.I.L. A UN DEBAT

« L’homme libre est celui qui s’appartient à soi-même.

Ainsi, quiconque agit spontanément agit librement ;

mais celui qui reçoit son impulsion d’un autre n’est pas libre.

Celui qui évite le mal en raison d’un précepte du Seigneur n’est pas libre.

En revanche, celui qui évite le mal parce que c’est un mal, celui-là est libre. »

St Thomas d’Aquin

Nos options de base

Les raisons d’un refus ou d’une résistance : humanité et dignité

- Que qualifions-nous d’humain ?

- Que qualifions-nous de digne ?

Par raison et réciprocité

L’indignation première

Euthanasie ou soins palliatifs

Le champ de l’euthanasie ?

Quelles extensions ?

Quelles dérives ?

Qui décide de quoi ?

Des mœurs, des morales et un droit

Une présence à réinventer

Un débat à poursuivre

Lexique : des mots pour s’y retrouver

Le Conseil Interdiocésain des Laïcs n’a pas soutenu le vote d’une loi sur l’euthanasie le

28 mai 2002. Il s’interroge sur la pertinence d’élargir cette loi à de nouvelles situations

(démence et inconscience prolongée). Dans ce contexte, il souhaite contribuer au débat de

société et à la réflexion éthique des familles et des acteurs de la santé.

1

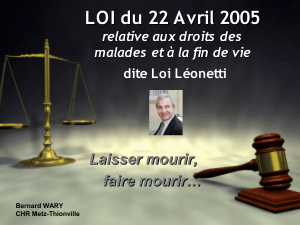

Ce n’est pas une loi qui déterminera notre rapport à la vie et à la mort. Si les chrétiens,-

et ils ne sont pas les seuls-, croient au maintien de la vie, dans la dignité et à l’humanisation

de toutes les situations de souffrance vécues par les personnes ; les soins palliatifs en sont une

approche multidisciplinaire évidente, du côté du confort et de l’accompagnement du malade.

Le regard porté sur la manière d’assumer les fins de vie dans notre société utilitariste conduit

rétrospectivement à s’interroger sur la manière d’assumer le plein de la vie : à quelle

conditions y a-t-il une vie digne d’être vécue avant la mort, et pas seulement dans ses

derniers jours. Qu’estimons-nous être humain, que dirons-nous inhumain, tant du côté des

choses vécues que des attitudes prises ?

1

Le C.I.L. remercie anonymement mais chaleureusement toutes les personnes, différentes par leurs formations et par leurs

expériences, qui ont contribué à informer et affiner sa réflexion.

– 2 –

Nous sommes capables de prendre soin de nous et des autres aujourd’hui encore,

même à l’heure de leur mort.

Options de base

Nous optons pour la vie, au maximum de ses possibilités humaines. Une vie humaine

complète et/ou une vie complètement humaine : une capacité d’aller jusqu’au bout de soi, et

non pas un droit sur la vie qui serait un pouvoir possessif, a fortiori s’il est délégué à autrui.

Mais une vie qui soit vécue par la personne, le plus consciemment possible et le moins

douloureusement possible.

Nous optons pour la responsabilité humaine, prise en conscience informée et formée, et

qui ne peut être discernée que cas par cas, en fonction de toute la réalité humaine du malade

ou de ses proches. Cela n’exclut pas les principes, notamment religieux, mais comme

chrétiens nous croyons que d’être « créés à l’image» de Dieu signifie qu nous avons la faculté

d’assumer, ensemble, nos responsabilités avec liberté et autonomie. Cette faculté doit être

formée, éduquée, plutôt qu’enfermée dans des règles. Cette liberté doit être balisée plutôt que

canalisée.

En conséquence, nous optons pour que la législation civile formule les normes générales

que notre société veut défendre, pour informer les acteurs, notamment les médecins, sur le

cadre éthique général dans lequel ils sont invités à inscrire leur délibération personnelle. Avec

des procédures qu’il leur faut suivre plutôt que des obligations ou interdits qu’il leur faut

respecter.

Les raisons d’un refus ou d’une résistance : par humanité ou par dignité

« Je jure par Apollon, médecin, Esculape, Hygée et Panacée, prenant à témoin

tous les dieux…

Je ferai servir le régime diététique à l’usage des malades selon mon pouvoir

et mon jugement ; non pour leur dommage et pour leur mal.

Et je ne donnerai pas, quiconque m’en priera,t une drogue homicide ni ne

prendrai l’initiative de pareille suggestion ; de même je ne donnerai à aucune

femme de pessaire abortif. » Extrait du Serment d’Hippocrate, Ve siècle

« Je pense qu’il n’est aucune vie, si dégradée, si détériorée, si abaissée, si

appauvrie soit-elle qui ne mérite le respect et ne vaille qu’on la défende avec

zèle.

J’ai la faiblesse de penser que c’est l’honneur d’une société que d’assumer,

que de vouloir ce luxe pesant que représente pour elle la charge des

incurables, des inutiles, des incapables ;

Et je mesurerais presque son degré de civilisation à la quantité de peine et de

vigilance qu’elle s’impose par pur respect de la vie. Quand l’habitude serait

prise d’éliminer les monstres, de moindres tares feraient figure de

monstruosités. De la suppression de l’horrible à elle de l’indésirable, il n’ y a

qu’un pas. » Jean Rostand, Le courrier d’un biologiste, 1970

La défense de la vie n’est donc pas le propre des chrétiens, ni aux fondements de la

médecine ni dans ses milieux scientifiques.

Cette défense ne s’exerce pas de manière abstraite, vitaliste, de défense de « la vie pour

la vie » au détriment de la personne, mais de manière personnaliste : la défense de la

– 3 –

protection de la vie des personnes en souffrance et fragilisées jusqu’à leur dernier jour. En

particulier si elles sont dans l’incapacité de défendre leurs droits.

Comme l’écrivait Ivan Illich, il ne s’agit pas d’être simplement vivant ni de défendre le

vivant en général, mais de défendre le caractère gratuit et essentiel de chaque vie, de cette

vie-ci qu’on est en train de soigner, d’évaluer, celle de quelqu’un : ce n’est pas au médecin de

déterminer s’il s’agit encore d’une personne. On peut résister, on doit résister à la tentation de

retirer le statut de personne à celui ou celle qui ne serait pas ou plus en situation de jouer un

rôle actif dans la communauté morale et dans la société de production, alors qu’il peut

toujours jouer un rôle passif mais essentiel dans la société de relations : là où il demeure

quelqu’un, là où les autres le considèrent comme tel, un parent, une enfant, un voisin, un

proche.

2

Cette défense de la vie de l’homme vivant ne s’exerce pas dans un rapport de

sacralisation ou d’intouchabilité du vivant qui empêcherait tout soin et tout usage des

techniques : elle assume les responsabilités proprement humaines d’action culturelle et

transformatrice dans laquelle un croyant contemporain prend la mesure d’une création et

d’une humanité remises entre les mains des hommes, de ses techniques et de ses relations

humaines.

Deux visions, toutes deux défendables, de la dignité humaine en fin de vie s’affrontent.

Pour les opposants à l’euthanasie, « comment peut-on prétendre respecter la dignité de

personnes qu’on ne laisse même pas exister ? »

Pour ses partisans, « des souffrances inhumaines ne sont pas humainement dignes ». Ils

y voient une injure à la dignité humaine là où d’autres voient au contraire une sollicitude pour

elle.

Si les principes se contredisent, la convergence des démarches est notable : tous

s’accordent à débattre en termes de dignité humaine. Et personne ne songe à banaliser cet

acte grave, ce qui est un grand progrès par rapport au débat sur l’avortement. Il faut

néanmoins prolonger le débat sur les termes, pour trouver à les utiliser de manière commune.

Que qualifions nous d’humain ? « L’humanité est encore en rodage

et nous sommes aux approches de la post-humanité. »

Edgar MORIN, L’identité humaine

3

Un psaume posait déjà la question « Qu’est-ce que l’homme pour que tu en prennes

souci ? »

4

Cette question philosophique fondamentale rebondit aujourd’hui avec la réflexion

de Jean-Claude Guillebaud sur le Principe d’humanité

5

dans un monde où l’on promeut les

droits de l’homme tout en le remettant en question politiquement ou scientifiquement.

L’humain de l’humain est une « improbable survivance » qui témoigne d’une « incroyable

résistance ». C’est devant chaque visage qu’il faut redire jusqu’à son dernier jour, comme

2

I. Illich, La construction institutionnelle d’un nouveau fétiche : la vie humaine, Chicago, 1989, dans Œuvres

complètes 2, Paris, Fayard, 2005, p. 935-949

3

E.Morin, L’Humanité de l’humanité (La méthode, V), Paris, Seuil, 2001 (Points Essais 508), Paris, Seuil, 2003.

4

Psaume 8,5.

5

J.C. Guillebaud, Le principe d’humanité (Points, 1027), Paris, Seuil, 2001.

– 4 –

Primo Levi « Si, c’est un homme ! » ou encore selon Marie Balmary : « Qu’est-ce qui peut

pousser des hommes à dépasser leur propre intérêt pour désirer rencontrer l’autre en tant

que lui-même ? (…) une autre dimension de nos vies par laquelle nous puissions reconnaître

homme tout homme ; une dimension dans laquelle nous serions tous frères».

6

On n’est pas

plus ou moins humain dans son être, juste peut-être dans un comportement.

Devant l’homme réduit et limité, comme devant l’homme entamé dans ses certitudes ou

dans son équilibre, devant l’homme marqué par la souffrance comme devant l’homme marqué

par l’espérance. On n’est pas plus ou moins humain dans son être. On peut juste l’être plus ou

moins dans son comportement, dans la mesure où on apporte plus ou moins d’humanité par

son action ou son attitude, c’est l’humanisation.

Le mot « humain » qualifie en effet d’abord une expérience, un ressenti, un vécu. Il

prend sens dans une rencontre. Il qualifie une capacité de relation, d’action, d’interaction qui

se manifeste dans diverses autres capacités qui emportent le respect d’autrui. On pourrait

parler ici d’humanitude, cette béatitude de se sentir bien dans son humanité vécue et

agissante.

7

On qualifiera d’humaniste, celui qui a le souci de promouvoir l’humain en toutes

choses et de le chercher en tous les êtres, sa sagesse est alors un humanisme.

8

Le terme

« humain » qualifie ensuite des attitudes et des actes humanisants, voire humanitaires, qui

augmentent le bien-être de ceux qui en sont l’objet ou le bénéficiaire. Mais surtout, on n’est

pas humain seulement dans la plénitude de ses moyens. On peut l’être avant d’y parvenir

comme après y être parvenu.

9

Ainsi, on peut se sentir pleinement humain même handicapé, freiné, réduit, limité, tant

qu’on ne rencontre pas trop d’auteurs qui dénient ou dénigrent votre humanité. On l’a

malheureusement observé lors des périodes les plus sombres de l’histoire où les racismes se

sont fait génocides mai encore élimination de l’autre déviant, différent, bouche à nourrir

plutôt que force productive de première force.

Ce n’est donc pas le nombre ni l’excellence ni l’extension de capacités exercées de

manière active et continue qui font l’humain. Je suis ce que je suis et pas seulement ce que je

fais. Mon humanité est une réalité dynamique qui n’est pas affectée en soi par la perte

éventuelle de capacités ou le développement de capacités différentes. Nous sommes tous

pleinement hommes. Nous sommes tous pleinement des humains. Il nous reste à le

manifester. Peut-être à le devenir. Edgar Morin ne dit-il pas de l’homme que même s’il est

hyper-développé, dépassant le reste des vivants, il est au fond « super-prématuré ». Il n’a pas

fini d’apprendre ce que c’est d’être ou de se montrer humain.

6

M.BAlmary, Abel ou la traversée de l’Eden, Paris, Grasset, 1999, p.10.

7

Le mot " humanitude " est dû à Freddy Klopfenstein (Humanitude, Genève, Ed. Labor et Fides, 1980.) sur le

modèle du mot " négritude " créé par Aimé Césaire, puis popularisé par Léopold Senghor. Plus tard, Albert

Jacquard reprend ce terme pour, par analogie, désigner :"Les cadeaux que les hommes se sont faits les uns aux

autres depuis qu'ils ont conscience d'être, et qu'ils peuvent se faire encore en un enrichissement sans limites,

désignons-les par le mot humanitude . " Le terme est largement utilisé au Canada comme perspective des soins

en gériatrie par Yves Geneste et Jean Savard.

8

Des humanistes de la renaissance qui comme Erasme se souciaient aussi des « humanités » à savoir la

préservation des œuvres humaines de qualité à l’humanisme tel que pratiqué par les philosophes modernes, il y a

donc un pas qu’ont franchi Sartre (L’existentialisme est un humanisme) ou Heidegger (Lettre sur l’humaniime).

9

« L’homme se compose de ce qu’il a et de ce qui lui manque » observait Ortega y Gasset.

– 5 –

Que qualifions-nous de digne ?

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en

droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir

les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »

Déclaration universelle des droits de l’homme, art.1.

L’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme datant de 1948,

donne à la dignité, un statut universel d’une part (tous les hommes) et égalitaire d’autre part

(égaux en dignité). Cette dignité n’est pas définie. Elle, semble être suffisamment importante

pour faire l’objet d’une déclaration d’une envergure et de portée universelles. Pour

caractériser l’égalité que l’on recherche entre tous les êtres humains, ceux-ci doivent être

égaux en dignité et droits.

La dignité est donc un état de vie auquel chacun d’entre nous peut aspirer. En

l’absence de définition précise, on est tenté de voir dans cette dignité un ensemble composé

tant de conditions de vie (logement, alimentation, accès aux soins de santé …) que d’états de

vie (disposer de tous ses ‘sens’ et capacités). Toutefois, le même concept peut être mobilisé

pour définir les conditions qui doivent ou devraient entourer le cycle de la vie, et en

particulier la fin de vie. On parlera alors de « mourir dans la dignité », en usant d’une

expression qui peut faire l’objet d’un grand nombre d’interprétations. Dernièrement, un

portrait de la militante féministe, Benoîte Groult, mettait en exergue la volonté de cette

femme de 86 ans de livrer un dernier combat pour « mourir dans la dignité ».

10

Elle parle du

« corps qui lâche » et du sentiment d’être « éjectée de la société des vivants » et milite donc

pour partir « à son heure ».

Dans la deuxième partie de l’article premier de la déclaration universelle des droits de

l’homme, on lit donc que nous sommes « doués de raison et de conscience », sans lien

explicite de causalité. Doit-on comprendre par exemple que nous sommes l’objet d’une

dignité qui nous vient de notre raison et de notre conscience ?

Par raison et réciprocité

Répondre par l’affirmative à cette question signifie que l’on se rallie à une conception

kantienne

11

de la dignité qui lie effectivement la dignité à l’exercice de la raison et donc de la

liberté (l’autre caractéristique universelle de la déclaration). Cette liberté permet de prendre

de la distance par rapport à notre nature humaine et ses pulsions et nous permet d’agir en

conformité avec le fameux ‘impératif catégorique’ selon lequel nos agissements doivent être

tels que nous puissions vouloir qu’ils soient dictés par une règle universelle. Cette

‘réciprocité’ est liée à la dignité humaine qui caractérise, de manière égale, chaque être

humain. C’est celle-ci que nous retrouvons dans le Nouveau Testament chez Matthieu (Mt, 7,

12), « tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux »

Donc, la dignité qui nous caractérise et qui est la conséquence de notre raison et de notre

conscience nous amène à appliquer le principe de réciprocité

12

. C’est elle également qui

inspire le respect.

10

Grangeray Emilie, Benoîte Groult, Le choix de la dernière heure, Le Monde, 19 avril 2006, p. 16

11

Emmanuel Kant, philosophe de l’époque des Lumières, a développé la pensée critique articulant raison et

liberté.

12

Comme nous y invitent Evangile de Saint Matthieu ou impératif catégorique de Kant.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%