PLAN - Faculté de Droit de Nantes

LA PERSONNE ATTEINTE D’UN TROUBLE PSYCHIQUE

I) Le constat d’une pénalisation contemporaine de la maladie mentale au

travers de la procédure de traitement du malade mental délinquant

A- L’expertise psychiatrique en crise

1- La pratique de l’expertise psychiatrique déterminante à l’établissement de

l’irresponsabilité pénale

2- Des expertises psychiatriques concluant de plus en plus à la responsabilité du malade

mental

B- Les difficultés afférentes à l’hospitalisation d’office et le malaise des prisons asiles

1- l’hospitalisation d’office face à la désinstitutionalisation de l’hôpital psychiatrique

2- La recrudescence du nombre de malade mentaux en prison

II) Les solutions proposées pour la mise en œuvre effective des principes

d’irresponsabilité et de responsabilité atténuée, un débat toujours inachevé

A- Une refonte de la procédure souhaitée

1- la volonté d’améliorer les conditions d’expertise

2- le souci d’une meilleure réglementation de l’hospitalisation d’office

3- la préoccupation d’une réelle intégration de la responsabilité atténuée limitant la durée

des incarcérations

B- Vers une judiciarisation de la maladie mentale

1- la mise en place d’une juridiction ad hoc palliant l’absence de procès du malade

mental

2- l’opportunité d’instaurer une juridiction ad hoc

a) l’opportunité au regard de la victime de l’infraction

b) l’opportunité au regard de l’auteur de l’infraction

LA PERSONNE ATTEINTE D’UN TROUBLE PSYCHIQUE

INTRODUCTION

Selon Gérard Cornu, la responsabilité pénale est l’obligation de répondre des infractions

commises et de subir les peines prévues par le texte qui les répriment. La responsabilité

pénale suppose donc de l’auteur un acte intentionnel c’est- à -dire commis en conscience et

volonté, celui-ci devant être capable de comprendre et vouloir son acte. C’est seulement à

cette condition que pourra lui être imputée l’infraction. Si tel n’est pas le cas, la justice

décidera que l’auteur n’est pas punissable c’est-à-dire irresponsable. Ne pourra alors lui être

imputée aucune infraction.

Ce concept d’irresponsabilité découle d’un fondement morale du droit pénal selon lequel ce

n’est que sous couvert de discernement et de libre arbitre que des poursuites sont possibles.

Notre droit pénal connaît trois causes d’irresponsabilités, appelées aussi causes subjectives

d’irresponsabilité : le trouble psychique ou neuropsychique qui nous intéresse aujourd’hui, la

contrainte et l’erreur. Le trouble psychique se définit comme une altération des facultés

mentales qui atteint l’intelligence ou la volonté d’un individu.

Traditionnellement, notre droit considère l’individu atteint d’un trouble mental comme

irresponsable. En effet, privé de discernement et de libre arbitre au moment de l’acte, il

apparaîtrait alors injuste et inutile qu’il assume au plan pénal les conséquences de ses actes.

Injuste car il n’a pas eu conscience qu’il commettait une infraction, et inutile car incapable de

comprendre le caractère dissuasif de la sanction.

Le principe d’irresponsabilité pénale n’est pas à proprement parlé inscrit dans le code pénal. Il

découle de l’évidence des articles 122-1 et 122-2 de ce même code.

D’ailleurs, les malades mentaux n’ont pas toujours été considérés de la même manière par le

droit criminel. Ainsi, en droit romain, le fou reste impuni car il n’a pas eu d’intention et est

suffisamment sanctionné par sa maladie. Au contraire, le Moyen Age considérait les fous

comme possédés par le démon et donc soumis aux peines de droit commun. Le principe

d’irresponsabilité fut ensuite repris par le droit canonique puis par le droit laïc au 18ème siècle

grâce à différents travaux comme ceux de Pinel et d’Esquirol qui introduisirent une nouvelle

conception de la folie. Elle devint une maladie mentale dite « aliénante » de l’esprit qui prive

ceux qui en sont atteint de leur libre arbitre et donc de leur responsabilité pénale.

Le code pénal de 1810 a suivi cette nouvelle conception faisant échapper le dément à toute

répression par son article 64 selon lequel : « il n’y a ni crime, ni délit lorsque le prévenu était

en état de démence au temps de l’action. » Cependant, la formulation de l’article 64 s’est

révélée très rapidement inadaptée. En effet, grâce aux progrès de la psychiatrie, le terme

démence s’est vu donné un sens médical précis ne permettant plus de recouvrir toutes les

formes d’aliénation mentale. D’autre part, la formulation « ni crime, ni délit » n’englobait pas

les contraventions et laissait croire qu’aucune infraction n’avait été commise provoquant des

difficultés pour retenir la culpabilité d’éventuels complices de l’aliéné. Enfin, l’article 64 ne

prenait pas en compte le cas des personnes atteintes de troubles mentaux insuffisamment

graves pour être qualifiés d’état de démence mais de nature à influencer le comportement et

donc à altérer le libre arbitre. Ces personnes étaient alors déclarées responsable mais

bénéficiaient parfois de circonstances atténuantes. Cette pratique des magistrats était issue de

la circulaire Chaumier de 1905 qui invitait les juges à adapter la notion de démence aux

progrès de la psychiatrie, en prenant en compte des troubles mentaux qui restaient en dehors

de son domaine d’application lors de la détermination de la peine. Toutefois, ce système était

fortement critiqué en raison de son caractère artificiel et arbitraire.

Les rédacteurs du nouveau code pénal ont donc modifié l’article 64 devenu l’article 122-1.

La notion de démence est alors abandonnée au profit de celle de « trouble psychique ou

neuropsychique » plus large. De même, toutes les infractions sont visées et est prévu

expressément la situation intermédiaire d’un trouble mental ayant seulement altéré et non

aboli le discernement.

L’article 122-1 du code pénal suppose trois conditions pour retenir l’irresponsabilité pénale:

un trouble mental, ayant aboli ou altéré le discernement, et enfin, un trouble mental existant

au moment des faits.

Un trouble mental d’abord, il est vu au sens large par le législateur consacrant ainsi

l’interprétation extensive que la jurisprudence en faisait. Il vise donc tous les troubles

mentaux quelque soit leur origine ou leur nature. Il peut s’agir de lésions congénitales,

psychiques ou accidentels entraînant des formes d’arriération mentale, la détérioration de

capacités mentales ou des troubles du comportement. Ce peut être aussi des maladies

mentales n’impliquant pas de lésions telles la schizophrénie, paranoïa et autres psychoses

maniaco dépressive. Enfin, il peut s’agir de troubles non pathologiques comme le

somnambulisme, un état alcoolique ou un comportement dû à la prise de stupéfiants.

Un trouble mental ayant aboli ou altéré le discernement ensuite.

Pour conclure à l’irresponsabilité totale selon l’alinéa 1, le trouble doit avoir aboli le

discernement ou le contrôle des actes. Selon messieurs Desportes et Le Gunehec cela signifie

la nécessité de perdre soit la capacité de vouloir, c’est-à-dire la capacité des contrôler ses

actes, soit la capacité de comprendre, c’est-à-dire la capacité d’interpréter ses actes dans la

réalité. Seul l’absence d’un de ces deux éléments suffit à engager l’irresponsabilité.

Le trouble mental peut avoir aussi simplement altéré le discernement ou entravé le contrôle

des actes. C’est alors l’alinéa 2 de l’article 122-1 du code pénal qui sera mis en œuvre, la

présence du trouble pourra alors être pris en compte dans le quantum de la peine. Il s’agit de

la situation intermédiaire dans laquelle le trouble mental n’a pas complètement privé

l’individu de discernement pour permettre l’irresponsabilité. Mais c’est aussi la situation la

plus difficile à qualifier pour l’expert notamment car, comment déterminer avec certitude la

frontière entre le délinquant normal et celui dont le discernement est simplement altéré

notamment dans le cas des intoxications volontaires telles l’alcool ou la drogue. L’absorption

de ces produits ne provoque pas une perte totale de contrôle mais entraîne une diminution des

inhibitions sociales et peuvent donc être considérés comme altérant le discernement. Si

l’article 122-1 alinéa 2 interprété à la lettre n’écarte pas la prise en compte de ces

comportements, l’intention du législateur est différente car il incrimine directement la

conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou encore la prise de stupéfiants. Ce qui montre sa

volonté de ne pas faire bénéficier ces comportements d’une atténuation de la répression par

l’article 122-1 et la jurisprudence l’a bien compris puisqu’elle ne considère pas l’ivresse

comme entrant dans le cadre des troubles mentaux.

Enfin, le trouble mental doit avoir existé au moment des faits. Ce qui veut dire aussi qu’il doit

avoir une relation causale avec l’infraction, c’est à cause de lui que l’infraction a été

perpétrée.

A noter que si le trouble mental est postérieur aux faits alors que la procédure est en cours,

celle-ci est suspendue car l’individu se trouve alors dans l’impossibilité de se défendre.

L’instruction peut toutefois se poursuivre sauf s’il s’agit d’interroger le mis en cause. Si la

personne retrouve sa lucidité, la procédure peut alors reprendre.

La preuve de l’irresponsabilité pénale ou de l’atténuation de responsabilité se fera au moyen

de l’expertise psychiatrique.

L’irresponsabilité pour trouble mental pourra être constatée à tous les stades de la procédure.

Si elle intervient lors de l’instruction, une décision de non lieu sera prononcée par le juge

d’instruction. Si elle intervient lors du jugement l’intéressé fera l’objet d’une décision de

relaxe si c’est la tribunal correctionnel ou d’acquittement si c’est la Cour d’Assises. Le

parquet peut aussi décider de classer sans suite l’affaire et renoncer à engager des poursuites

tout en amont de la procédure.

En cas d’irresponsabilité totale, deux options s’offrent alors : soit la personne est remise en

liberté, soit, si elle présente un état de dangerosité suffisant, elle fera l’objet d’une procédure

d’hospitalisation d’office.

Dans le cas d’une responsabilité atténuée, la personne est supposée condamnée moins

sévèrement du fait du trouble mental, elle ira alors en prison s’il s’agit d’une peine privative

de liberté.

Dans tous les cas, la personne demeure cependant civilement responsable de ses actes et des

dommages et intérêts pourront être alloués aux victimes (article 489-2 CC).

Si le mécanisme de l’article 122-1 semble bien rodé, il n’en demeure pas moins qu’il fait face

aujourd’hui à de nombreuses difficultés.

Difficultés qui ont conduit ces dernières années à un phénomène de pénalisation de la

maladie mentale : des expertises psychiatriques en crise, un manque de prise en charge du

malade, un manque de considération des victimes, des prisons devenues des asiles… Le débat

s’est ainsi cristallisé autour de la responsabilité pénale du malade mental, ceux plaidant pour

la citoyenneté du malade et souhaitant le voir assumer ses actes s’opposant à ceux qui

trouvent intolérable de voir un psychopathe passer de longues années en prison alors que ses

actes et son discours paraissent infiltrés d’aliénation.

Voyons donc au travers de la procédure qui permet de mettre en œuvre l’irresponsabilité

pénale, comment celle-ci semble incapable de soustraire efficacement le malade mental de sa

responsabilité et provoquer ce phénomène de pénalisation de la maladie mentale. Ce sera

l’objet de notre grand (I).

Puis voyons quelles solutions ont été proposées aux défaillances du système, qui intéressera

notre grand (II). Solutions qui ont été énoncées au terme d’un rapport de 2005 intitulé « santé

justice et dangerosités : pour une meilleure prévention de la récidive » dirigé par M. Burgelin.

Celui-ci fut lui même inspiré d’un rapport de 2003 de la direction des affaires criminelles et

des grâces relatif à une possible réforme des règles applicables en matière d’irresponsabilité

pénale.

Enfin, nous verrons si ces propositions permettront de tout régler.

I) Le constat d’une pénalisation contemporaine de la maladie mentale au travers de la

procédure de traitement du malade mental délinquant.

A- L’expertise psychiatrique en crise

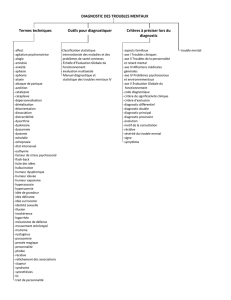

1- La pratique de l’expertise psychiatrique déterminante à l’établissement de

l’irresponsabilité pénale.

L’existence d’un trouble mental constituant une cause d’irresponsabilité n’est jamais

présumée, il doit être prouvé.

Cette preuve se fera au moyen de l’expertise psychiatrique qui au terme de l’article 156 du

CPP pourra être ordonnée par toute juridiction d’instruction ou par toute juridiction de

jugement soit à la demande du ministère public, soit d’office ou à la demande des parties.

L’officier de police judiciaire peut également ordonner une expertise psychiatrique en cas

d’enquête de flagrance, elle se fera le plus souvent au cours de la garde à vue. En d’autres

termes, peuvent ordonner une expertise, en matière de crime et de délit, l’officier de police

judiciaire lors de l’enquête de flagrance, le juge d’instruction, la chambre de l’instruction et le

parquet lors de la phase préliminaire, puis le président de la chambre correctionnelle ou le

président de la cour d’assises lors de la phase de jugement. L’expertise psychiatrique est

d’ailleurs obligatoire en matière criminelle. Enfin, en matière contraventionnelle, une

expertise peut être ordonnée par le tribunal de police pour des contraventions de 5ème classe,

mais celles-ci sont rares.

Les éléments qui poussent le magistrat ou la juridiction à recourir à l’expertise psychiatrique

ont souvent trait aux circonstances qui entourent l’infraction ou son contexte. Ce peut être par

exemple l’absurdité du but et des moyens de l’infraction, l’absence de précautions prises par

l’auteur pour échapper aux recherches et aux sanctions ou encore la discordance entre la

conduite du moment et le comportement antérieure.

Quoi qu’il en soit lorsqu’il est désigné par le magistrat, l’expert se doit de remplir sa mission

principale qui sera d’établir ou non l’existence de troubles mentaux chez l’intéressé au

moment des faits afin de conclure ou non à la responsabilité de celui-ci.

En pratique, seront posées à l’expert par le magistrat des questions telles que : la présence ou

non de troubles mentaux chez l’individu, la relation entre ces troubles et les faits reprochés,

s’il existe une abolition ou une altération du discernement, si la personne présente ou non un

état dangereux, son accessibilité à une démarche de soins ou une sanction pénale…

De manière très concrète l’expertise psychiatrique se déroule en trois étapes : l’examen du

dossier pénal, l’examen du sujet et la rédaction du rapport.

L’examen du dossier pénal peut se révéler intéressant pour l’expert en ce qu’il va lui donner

des indications précieuses sur la personnalité de l’individu. Cela pourra être des demandes

fréquentes de changement d’avocat ou encore le ton et le style des courriers personnels, les

enquêtes de personnalité ou expertise médico-légale déjà effectuées, mais aussi des pièces

faisant état des incidents survenues, le cas échéant, au cours de la détention provisoire comme

des violences ou des crises.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%