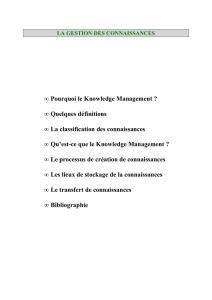

Le Rôle de la confiance

Le rôle de la confiance dans

le management des connaissances

Cas des communautés de pratique chez Schneider Electric

Haythem BEN AMOR

ATER, Université Paris XIII

Tél. : + 33 6 87 50 49 54

45 A, Bd Jourdan, 75014 Paris (France)

Résumé :

L’objectif de cette recherche est d’identifier le rôle de la confiance dans le

management des connaissances et ce à travers une étude qualitative menée auprès

des communautés de pratique chez Schneider Electric.

L’identification du rôle de la confiance constitue une base de réflexion pour l’étude

des facteurs qui peuvent influencer la conduite d’un projet de knowledge

management au sein des entreprises et le choix du facteur de la confiance revient au

fait qu’on considère que les facteurs sociaux et humains sont des facteurs

primordiaux dans la promotion d’une culture de partage des connaissances.

Mots clés :

Connaissance ; knowledge management ; communauté de pratique ; confiance .

2

Introduction:

L’intérêt porté aux problématiques des connaissances est relativement récent

bien qu’elles aient été abordées depuis les années soixante notamment dans les

travaux de Galbraith (1968), Drucker (1968, 1988, 1993), Bell (1973) et Toffler (1990)

qui ont essayé de démontrer que la principale source de création de richesses pour

les entreprises proviendrait d’activités intellectuelles.

Les activités fondées sur le savoir, occupent donc, aujourd’hui une place centrale

dans la chaîne de valeurs de l’entreprise. En effet, la plus grande part de l’activité des

employés consiste actuellement à traiter l’information ou à gérer les savoir. Le succès

d’une entreprise dépend désormais, très largement, de sa capacité à développer,

rassembler, intégrer, mobiliser et exploiter de véritables flux de connaissances.

Ce constat pousse de plus en plus les entreprises à adopter les techniques du

knowledge management (KM) pour résoudre différents problèmes, entre autres, la

« surinformation » qui caractérise leur environnement et la mobilité accrue,

volontaire ou contrainte, des salariés (Tisseyre, 1999).

Cependant, la pratique du knowledge management n’implique pas forcément

son succès. En effet, différents facteurs peuvent l’influencer, notamment la culture, le

leadership, la technologie, le temps, la motivation… et, surtout, la confiance (Roberts,

2000), un facteur déterminant de la performance collective et, en particulier, dans le

cas des communautés virtuelles et d’équipes dont la production est à forte intensité

immatérielle (Prax, 2003).

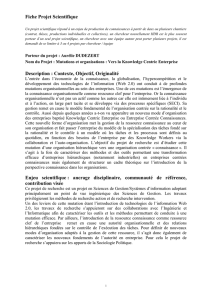

Cette recherche vise donc, à identifier le rôle de la confiance dans le

management des connaissances, autrement dit à déterminer comment la confiance

peut influencer la conduite d’un projet de knowledge management et ce, dans

l’objectif de montrer que la réussite d’une démarche KM dépend en grande partie du

développement et du maintien d’une relation de confiance d’une part, entre les

acteurs concernés et, d’autre part, entre les employés et leur organisation.

Pour ce faire, nous avons entamé une recherche qualitative (qui est encore en cours)

au sein des communautés de pratique chez Schneider Electric.

3

1. Cadre conceptuel :

1.1. Les connaissances dans l’entreprise :

Dès lors que l’on souhaite étudier la préservation, l’application et la

communication des connaissances au sein de l’entreprise, une question surgit

immédiatement : Une entreprise peut elle détenir des connaissances au même titre

qu’un individu ?

Se poser cette question revient à se demander si une entreprise peut acquérir

des connaissances en tant qu’une entité propre, ce qui soulève la problématique de

«l’apprentissage organisationnel».

Lorino (2000) répond à cette question en affirmant « qu’il n’y a plus de savoir porté

par l’organisation que de pensée organisationnelle. Il peut tout au plus arriver qu’il y

ait des savoirs ou des modes de pensée « partagés » communs à plusieurs acteurs ».

Il définit ainsi les notions de « savoir organisationnel » et « d’apprentissage

organisationnel » comme étant « non un savoir ou un apprentissage portés par

l’organisation au lieu de l’être par un sujet individuel, ce qui n’aurait guère de sens,

mais plutôt comme des schémas interprétatifs individuels utiles au déroulement de

l’action organisationnelle ».

Dans cette perspective, Guillon et Huard (1999) affirment que lorsqu’elle est conçue

comme learning organization, « la firme est alors appréhendée comme un « espace

de normalisation » dans lequel les bases de connaissances, les normes et les

croyances partagées permettent de coordonner la diversité des comportements

individuels et d’assurer sa cohésion sociale ».

Toutefois, Argyris (1999) s’oppose à cette idée et à ceux qui considèrent que

l’idée même d’un apprentissage attribué aux organisations est contradictoire,

paradoxale et dénuée de sens, et que seuls les individus, faisant certes partie d’une

organisation, peuvent apprendre. Il affirme entre autres, que l’apprentissage

organisationnel est un processus selon lequel les organisations ou leurs composants

s’adaptent aux environnements changeants et adoptent de manière sélective des

routines organisationnelles. Ce processus est opérant lorsque les réflexions, les

actions et les interactions des membres d’une organisation influent sur les théories de

4

l’action de cette organisation. Ces routines, issues d’un processus d’apprentissage,

guident l’action de la firme et établissent des règles de décision procurant des

solutions à des problèmes (Munier, 1999).

Dès lors que les routines sont à l’organisation ce que les compétences sont à

l’individu (dans le sens où elles permettent d’agir et de résoudre des problèmes),

parler des connaissances de l’entreprise, sur lesquelles s’appuient en partie ces

routines, est pertinent.

Ainsi, les connaissances sont avant tout portées par les acteurs de l’entreprise ;

mais, dans la mesure où les brevets et autres artefacts que possède l’entreprise

recèlent des informations sources de connaissances. Ceci rend l’entreprise capable de

posséder des connaissances, à la condition près qu’elle soit capable de guider ses

acteurs dans leur interprétation de ces informations de façon à recréer les

connaissances de ceux qui les ont formalisés. Ainsi, l’entreprise détient des

connaissances lorsqu’elle a mis en place un processus d’apprentissage assurant la

pérennité de celles de ses acteurs.

1.2. Le management des connaissances : une discipline émergente ?

1.2.1. Knowledge Management (KM) et Information Management (IM) : Quelle

différence ?

Est-ce que le KM est une discipline ou c’est un nouveau label du management

de l’information (IM) seulement ?

La distinction entre le KM et l’IM est loin d’être bien traitée dans la littérature

managériale et il n’y a pas de consensus concernant la considération du KM comme

un nouveau domaine avec ses propres bases de recherche.

En effet, il y a quelques années, en parlant du management de l’information Cornell

(1981) a considéré que l’idée de gérer l’information comme une ressource était « une

tentative de fournir une sinécure pour les services informatiques ». Eaton et Bawden

(1991) le rejoignent dans son point de vue en remettant en cause l’idée que

l’information est une ressource qui pourrait être facilement contrôlée.

La même approche a été adoptée concernant le KM par Yates-Mercer et Bawden

(2002) qui considèrent que la gestion des connaissances ne diffère pas du

5

management de l’information. Ceci revient essentiellement à la confusion entre le

concept de connaissance et celui de l’information . En effet, pour pouvoir identifier la

différence entre le KM et l’IM, on doit examiner les distinctions établies entre donnée,

information, intelligence et connaissance.

Pour Meadow (2000), « la donnée se rapporte à un ensemble de symboles que

ce soit des chiffres ou des lettres » ; il précise que « l’information n’a aucune

signification universellement reçue mais généralement elle porte des données

évaluées et validées ».

La connaissance, par contre, implique un degré plus élevé de certitude et de validité

que l’information et a la caractéristique d’une information partagée et convenue au

sein d’une communauté (Meadow, 2000).

Wiig (1999), pour sa part, définit l’information comme « des faits et des données

organisées pour caractériser une situation et la connaissance comme un ensemble de

vérités et croyances, des perspectives et des concepts, des jugements et des

espérances, des méthodologies et du savoir-faire ».

Par conséquent, l’information peut être considérée comme données rendues

significatives en étant mises dans un contexte alors que la connaissance comme

données rendues significatives par l’intermédiaire d’un ensemble de croyances

portant sur la relation causale entre les actions et leurs conséquences probables et

acquises par l’expérience ou l’inférence (Mitchell, 2000).

La connaissance diffère de l’information parce qu’elle est prédictive et, parfois,

utilisée pour guider l’action tandis que l’information est simplement un ensemble de

données dans un contexte donné. En d’autres termes , la connaissance se rapproche

de l’action plus que l’information.

Cependant, quelques auteurs considèrent encore que l’expression de « gestion

des connaissances » est « fausse ». Gourlay (2000) par exemple, suggère que la

connaissance ne peut pas être gérée et que le KM se concentre sur l’étude « des

représentations de la connaissance » et non pas sur la connaissance elle-même.

Abram (1997), pour sa part, a établi que « l’environnement de la connaissance ou les

conditions de son utilisation sont les seules dimensions qui peuvent être gérées ».

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

1

/

25

100%