économie internationale MGE

Economie internationale

Chapitre introductif :

1.1 : Les premiers pas de l'économie internationale:

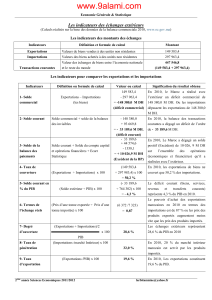

-valeurs relatives : Commerce international début au 19ème siècle. En 1800 il représenté 3% de la

production mondial et en 1913 30%.

-valeurs absolue : De 1830 à 1913 le volume des échanges mondiaux est multiplié par 20 au lieu de

3 au siècle précédent. PIB: apprendre une def (La somme des valeurs ajoutées réalisées par les

entreprises résidentes).

Au 19s : 20% des échanges internationaux viennent de l'Angleterre.

On va se poser 2 questions : une d'ordre positive (pourquoi?), une d'ordre normative (comment?)

Ordre positive : Pourquoi un tel développement des échanges internationaux au 19ème s ?

Les deux révolutions industrielles qu'à connu le 19s.

La croissance de la population et du facteur travail

La croissance de l'investissement et du facteur capital

Et enfin des idées et des politiques commerciales de l'époque (libre échange qui profite au

consommateur car génère une augmentation du pouvoir d'achat. Rupture avec le

mercantilisme : Ricardo, Smith...)

A) Les révolutions industrielles : la possibilité de produire plus et à un moindre coût, de

transporter plus et moins cher, et donc la nécessité et la possibilité d'échanger.

On est à une époque où on produit en masse donc si on peut vendre à l'étranger c'est intéressant.

La première révolution industrielle, qui naît en Grande-Bretagne au cours de la seconde

moitié du 18ème siècle, se traduit par des innovations techniques dans la filature et le

tissage (le textile). On passe à une production artisanale à une production industrielle

(production de masse), cela renvoie au Taylorisme 1860 avec une division des tâches : On

sépare le travail de conception et cela d'exécution (bureau des études et bureau des méthodes

et les ouvriers spécialisés), on produit donc plus rapidement (par la répétition de la tâche de

l'ouvrier) et moins cher (augmentation productivité). Par la suite Ford, face à une

production de masse, il faut une demande de masse, en lien avec JMK qui dit que les

crises sont due à une manque de demande. Puis après Toyotisme qui a pour principale

spécificité de pouvoir «différencier » les produits en fonction de la demande (donc répondre

à une demande différenciée). Croissance de la productivité et donc réduction des coûts de

production. C'est donc la demande qui commande et plus la production. Il permet de

concilier flexibilité et productivité.

Cela permet une très forte croissance de la capacité de production et une forte baisse des

prix de revient dans ce secteur d'activité, ce qui offre la possibilité d'exporter ces produits

manufacturés.

Une seconde révolution industrielle affecte l'industrie du fer ; les fourneaux au Coke se

multiplient en remplacement de ceux utilisant le charbon de bois. Ainsi, entre 1760, et

1790, la production de fonte double. Entre 1790 et 1810, elle quadruple (en grande-

Bretagne).

Les innovations dans les moyens de transport permettent une baisse significative des coûts

de transport, ce qui facilite considérablement les échanges internationaux.

Grâce aux innovations que sont la machine à vapeur, le moteur à combustion, l'électricité, le

transport routier, fluvial, ferroviaire et maritime connaît une expansion très rapide.

Remarque : Le cas du transport maritime, incontournable pour les échanges transatlantique (entre

Europe et Amérique du nord), est particulièrement éloquent. En 1900, 90% de la marine marchande

est à vapeur alors que seulement 4% l'était en 1850. Ce passage de la voile à la vapeur a permis de

diminuer le prix du fret maritime par 7.

B) La croissance de la population et du facteur travail

L'explication de l'émergence de l'économie internationale ne peut être attribuée uniquement à des

innovations techniques et technologiques.

Un autre facteur déterminant de l'émergence du commerce international, est constitué par la forte

progression de la population de l'Europe et de l'Amérique du Nord grâce à :

La baisse de la mortalité due à l'amélioration des conditions sanitaires et du niveau de vie

général (entre 1850 et 1900, la croissance du niveau de vie européen a été en moyenne de

1,25 par an).

Quelques chiffres sur la croissance de la population européenne :

entre 1800 et 1920, elle passe de 150 millions d'individus (21% de la population mondiale) à

500 millions d'individus (26% de la population mondiale), soit un triplement en un peu plus

d'un siècle.

Cette croissance est plus rapide que celle des Etats-Unis et surtout de l'Afrique et de L'Asie.

Conséquences sur le commerce international :

Logique Keynésienne (le chômage est du à un manque de la demande qui n'a pas assez de pouvoir

d'achat) et logique libérale (le chômage est dû à une production qui n'est pas suffisamment rentable

car le coût de la main d'oeuvre est très élevé). Fondamentalement c'est le rôle de l'Etat qui

différencie ces deux théorie (intervention).

Chez Keynes, la croissance de la population implique une croissance de la demande en biens de

consommation, cette croissance de la demande certes va être satisfaites par la production nationale

mais aussi par la production étrangère (augmentation des importations).

Dans une logique libérale, le taux de croissance de la population permet d'augmenter le stock de

facteur travail dans l'économie et donc permet de produire plus et donc les exportations.

C) La croissance des investissements et donc du facteur Capital

Entre 1830 et 1870, l'investissement ou l'accumulation du capital, passe de 7% du PNB à

14%.

Comme nous l'avons déjà vu, cette forte progression est le résultat d'investissements massifs

en équipement des industries textiles, de la sidérurgie, des chemins de fer, et de la marine

marchande, etc. Type d'investissement : de renouvellement / de capacité et / de productivité.

Cette forte croissance a eu aussi un double effet :

-Sur la demande de biens d'investissements (logique Keynésienne)

-Et sur l'offre, au travers de la croissance des capacités de production (logique libérale)

D) Avènement des théories libre-échangistes et ère de libre-échange relatif

même si les théories libre-échangistes sont présentes dès le début du 18ème siècle, avec les

physiocrates, qui défendent la règle du « laissez faire laissez passer ».

Adam Smith (cf : la fabrique d'épingle) dans la richesse des nations 1776, il va développer la

théorie des avantages absolus : Une parfaite mobilité des biens à l'échelle internationale, et

que en revanche il y a immobilité des facteurs de production (travail / capital). Il présente

chaque pays avec son secteur d'activité de prédilection (par branche d'activité), et ce qui

différencie ces branches d'activité sera la technologie, qui permettra d'expliquer les

différences de productivité du travail (et donc des différences de coût de revient) entre les

branches. Cela a pour conséquence qu'un pays pourra proposer un produit moins cher qu'un

autre grâce à son avantage technologique dans une branche.

Le pays doit donc repérer les branches d'activité où il a un avantage absolue par rapport à ses

concurrents (c'est à dire les biens, qu'il produit moins cher et vend donc moins cher que ses

concurrents étrangers). Il va en revanche laisser les secteurs d'activité où il n'a pas un avantage

absolue, secteur d'activité qu'il laissera à la concurrence. Chaque pays va donc se spécialiser dans le

secteur d'activité où il a un avantage absolue. C'est le consommateur qui va en bénéficier.

David Ricardo dans le traité sur l'impôt 1817, il va développer la théorie des avantages

relatifs (ou comparatif) : Des pays qui ne possèderaient pas des avantages absolue dans au

moins une branche d'activité, seraient exclu de l'échange international. Un pays va se

spécialiser dans la production de biens dans lesquels il y a un avantage comparatif, c'est à

dire le plus grand avantage absolue où le plus petit des avantages absolue. Il a donc intérêt à

se spécialiser dans le produit où il est le moins mauvais.

C'est les théories classiques du commerce international

Ces théories qui appelle classique du commerce international, qui croient aux vertus du marché. Le

point commun c'est que ce sont des théories de la spécialisation internationale.

Ce n'est pas un hasard si la Grande Bretagne joue un rôle moteur dans la mise en place du libre

échange.

Plus tard théorie néo-classique Hecksher Ohlin Samuelson (fin 19ème sicèle), similaire, mais qui

se base plus sur des différences technologie, ce sera une différence de dotation factorielle.

Dotation en facteur de capital => il vaut mieux se spécialiser dans une branche d'activité (intensif en

capital ) qui demande plus de capital car il aura un avantage par rapport à ses concurrents et où le

capital sera moins cher que le travail.

Cas inverse, dotation en facteur travail => il vaut mieux se spécialiser dans une branche d'activité

(intensif en travail) qui demande plus de travail, ce qui lui coûtera moins cher à produire par rapport

à ses concurrents.

Puis loi d'égalisation des prix des facteurs de production : Si un pays bien doté en travail, se

spécialise dans les biens intensifs en travail, aura un fort besoin en travail, et donc le coût du travail

va augmenter. Et sans parler de mobilité des facteurs de production, où constate que le coût des

facteurs de production s'égalisent.

Finalement on peut faire un parallèle avec la mise en place des firmes multinationales, qui

segmentent leur production, en fonction de la dotation factorielle de chaque pays.

Exemple : Production en Inde et R&D en Amérique / France.

1.1.2 Croissance, nature des échanges et répartition géographique du commerce

international

A) Croissance des échanges :

Quelques chiffres :

La valeur totale du commerce mondial est estimée à 8 milliards de livres sterling (unité

monétaire de référence) en 1913, contre 800 millions en 1850, soit une multiplication par

10.

En 1913, pour les pays européens, les exportations correspondent à 14% de leur PNB, contre

moins de 5% en 1830 et moins de 3% au 18ème siècle (Cf. Tableau 1).

B) nature des marchandises échangées

Par rapport aux siècles précédents non seulement le commerce se développe au 1çème siècle, mais

il change aussi de nature :

- les échanges de matières premières agricoles ou minières (coton, charbon) qui représentent

environ 60% du commerce, remplacent le commerce des épices des siècles précédents.

Le 1çème siècle est aussi la période où les produits industriels (métallurgiques et chimiques)

commercent à s'échanger et se substituent d'ailleurs progressivement au textile dans les

exportations des pays Européens au dil du siècle.

A l'heure actuel les produits manufacturés représentent 70% des échanges mondiaux, et 30% pour

les biens primaires.

Le même phénomène se produit en décalé pour les économies nord-américaines et

japonaises, qui connaissent un profond mouvement d’industrialisation dans la seconde

moitié du 19ème siècle.

C) Répartition géographique des échanges :

Domination de la grande-Bretagne. Au cours du 19ème siècle, l'Europe est au coeur du commerce

mondial et la Grande-Bretagne est le pays qui joue un rôle dominant dans le commerce.

Quelques chiffres :

En 1850, l'Europe réalise 70% du commercent

A cette même date, la grande-Bretagne en assure 20% à elle seule suivie par la France 6% et

L'Allemagne 8%.

(Cf tableau 2).

étant donné le dynamisme commercial de ses principales puissances, l'Europe connaît un flux

considérable d'échanges intra-zone, en étant d'ailleurs la destination de plus de 70% de ses

exportations (ce chiffre est toujours exact actuellement). (donc sur ces 70%, 40% en europe et 30%

entre l'Europe et le reste du monde)

Le commerce intra-européen représente d'ailleurs 40% du commerce mondial.

Il est à noter que le rôle de l'Europe dans le commerce international, s'amoindrit à la fin du 19s : la

part de l'Europe dans les échanges mondiaux revient à moins de 65% et celle de L'europe

occidentale à 50%

La fin de ce siècle marque aussi le déclin de la grande-Bretagne dans le commerce international : sa

part passe de 20% en 1850 à 15% en 1913. Cela étant, elle garde sa première place de nation

commerçante.

1.2 Les grandes étapes de l'évolution du commerce international au 20ème siècle

De la première guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, le commerce international a connu des périodes

fortement contrasté.

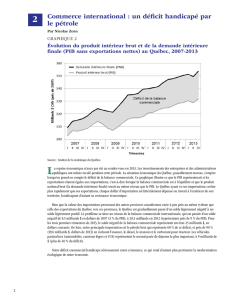

(Cf graphique 1)

Commentaire graphique : 1950-1973, un taux d'ouverture (apprendre le calcul) très élevé, donc

quand le PIB est bon les pays s'ouvrent sur l'extérieur.

En période de guerre ou de crise économique, les pays se referme sur eux => protectionnisme

(1913-1950).

Taux de croissance du PIB en 2009 : - 2% en 2008 : 2%

Taux de croissance des exportations mondiales en 2009 : -9% en 2008 : 6%

Prévision 2010: +2;5% PIB

+ 9,% des exportations (en volume)

Entre 1913 et 1950, on assiste à une quasi-stagnation des échanges internationaux (croissance

annuelle moyenne de 0,5%) qui s'accroissent d'ailleurs moins vite que la production mondiale/

La première guerre mondiale et la crise de 1929, conduisent à une véritable désintégration du

commerce mondial au cours de l'entre-deux-guerres.

Pensant protéger leur économie, les pays européens mènent des politiques protectionnistes

afin de limiter leurs importations. La France mettra en place la 1ère toute une palette de

mesures protectionnistes en particulier pour décourager les importations de produits

agricoles (Quotas ou des contingentements) donc protectionnisme quantitatif. La grande-

Bretagne en réponse à cela adoptera en 1931, une loi le « bristish emergency act, permettant

des droits de douanes (protectionnisme tarifaire) de 100% notamment sur les produits

agricoles de 100% ».

Mais le cycle pervers des représailles et des contre-représailles va empêcher tout

développement des échanges internationaux.

Une telle situation s'accompagne d'un déclin de L'Europe occidentale, qui ne représente plus

que 35% du commerce mondial en 1948, contre 50% en 1900 et 60% en 1880.

D'ailleurs, le commerce intra-européen passe lui-même de 40% du commerce mondial en

1913 à 30% en 1940. Et cela au profit des USA qui assurent à cette même date 22% du

commerce mondial.

En revanche, la période des trente glorieuses 1949-1973, peut être considérée comme l'âge d'or de la

croissance mondiale et du commerce international.

Les taux de croissance du commerce international sont impressionnants : environ 7% par an

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

1

/

26

100%