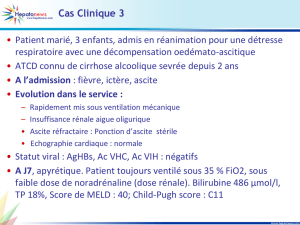

DIAGNOSTIC DEVANT UNE ASCITE - polys-ENC

Ascite (N° 298) - 1 -

QUESTION N° 298 :

ORIENTATION DIAGNOSTIQUE DEVANT UNE ASCITE

Devant une ascite, argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les

examens complémentaires pertinents

L’ascite est un épanchement liquidien dans la cavité péritonéale. Les 2 causes

principales sont la cirrhose et la carcinose péritonéale. L’examen clinique et la ponction

d’ascite exploratrice sont les éléments déterminants du diagnostic étiologique.

DIAGNOSTIC POSITIF

L’ascite s’installe souvent progressivement sous la forme d’une augmentation du

volume de l’abdomen et une prise de poids. Elle peut être précédée de douleurs et de

météorisme simulant un syndrome occlusif. Cliniquement, on observe un abdomen distendu.

La percussion montre une matité des flancs, déclive et mobile, à concavité supérieure et

encadrant une sonorité péri-ombilicale. En décubitus dorsal, cette matité occupe l’hypogastre,

les fosses iliaques et les flancs. En décubitus latéral, la matité est localisée dans la fosse

iliaque et les flancs inférieurs. Lorsque l’ascite est abondante, la distension abdominale

devient de plus en plus évidente avec déplissement de l’ombilic et écartement des muscles

droits. En cas d’ascite très abondante, la sonorité de la région ombilicale peut être absente, de

même que le caractère déclive mobile de la matité. A ce stade, le signe du flot et le signe du

glaçon peuvent être objectivés. Le retentissement clinique de l’ascite doit être évalué (dyspnée

importante, éversion de l’ombilic, hernie ombilicale, inguinale ou crurale) afin de réaliser

rapidement une ponction évacuatrice.

Le diagnostic différentiel en cas d’ascite libre (situation la plus fréquente) se pose

rarement. Les diagnostics de globe vésical et de volumineuse masse abdominale (fibrome

utérin ou kyste ovarien) sont facilement écartés par la percussion (matité convexe vers le

haut). Les autres difficultés diagnostiques concernent l’ascite cloisonnée observée en cas

d’ascite infectée ou néoplasique. Elle se traduit par une matité en damier pouvant évoquer un

kyste du mésentère.

Ascite (N° 298) - 2 -

DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

Les données de l’interrogatoire et l'examen clinique orientent le diagnostic plus de 9

fois sur 10. Dans le contexte connu d’une cirrhose ou d’un cancer digestif ou ovarien, le

diagnostic ne pose pas de problème. Dans les autres cas, il faut chercher des arguments en

faveur :

- d’une hépatopathie chronique : facteurs de risques viraux (transfusion,

toxicomanie) ou toxiques (alcool, médicaments), signes d’insuffisance

hépatocellulaire ou d’hypertension portale ;

- d’une maladie tumorale : signes d’occlusion associés, nodules tumoraux

palpables au niveau de l’abdomen, tumeur rectale ou masse du douglas au

toucher rectal, foie tumoral, ganglion de Troisier ;

- des causes plus rares : signes d’insuffisance cardiaque droite, de

pancréatopathie, de syndrome néphrotique, des antécédents de tuberculose.

La ponction d’ascite exploratrice avec analyse du liquide d’ascite est l’étape

fondamentale de la démarche diagnostique. L’aspect macroscopique peut apporter les

informations utiles au diagnostic (couleur, limpidité, caractère hémorragique). Le plus

souvent le liquide est de couleur citrin. Un liquide trouble est en faveur d’une infection, un

liquide hémorragique en faveur d’une cause tumorale, un liquide laiteux en faveur d’une

ascite chyleuse. Les différents prélèvements sont destinés à une étude histologique (avec

numération des leucocytes, polynucléaires neutrophiles et lymphocytes, des globules rouges

et recherche des cellules mésothéliales), anatomopathologique (recherche de cellules

néoplasiques), bactériologique (avec examen direct et culture) et biochimique (dosage des

protides et, selon le contexte, de l’amylase, des triglycérides et de l’albumine ou d’autres

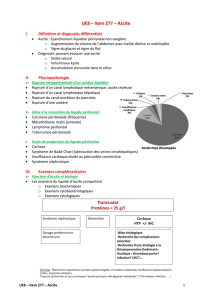

marqueurs). La distinction entre transsudat et exsudat est classiquement basée sur le taux de

protéines dans l’ascite : < à 25 g/l pour les transsudats et > à 25 g/l pour les exsudats. Cette

classification a une valeur d’orientation mais elle est imparfaite. Le gradient [albumine

sérique – albumine dans ascite] permet de différencier les ascites avec HTP (gradient > 11 g/l)

et sans HTP (gradient < 11 g/l). En pratique, il n’est toutefois pas utilisé par tous.

L’échographie abdominale permet d’explorer le foie et ses vaisseaux (aspect

dysmorphique en faveur d’une cirrhose, signes d’hypertension portale, thrombose porte ou

Ascite (N° 298) - 3 -

des veines sus-hépatiques, foie secondaire), la tomodensitométrie abdominale apporte des

informations importantes en cas d’ascite de cause non hépatique (exploration du pelvis chez la

femme, mise en évidence d’une carcinose péritonéale). Les autres explorations paracliniques

seront orientées par la clinique (à visée cardiovasculaire, rénale, pancréatique, ovarienne). La

laparoscopie est utile lorsqu’une pathologie péritonéale sera suspectée sans avoir pu être

affirmée par l’analyse du liquide d’ascite et les autres examens.

Hépatopathie (> 85%)

La survenue d’une ascite au cours des hépatopathies aiguës est exceptionnelle. Dans la

large majorité des cas, elle vient compliquer une hépatopathie chronique connue ou non.

Il s’agit le plus souvent d’une cirrhose (par bloc intra-hépatique). L’apparition d’une

ascite a une valeur pronostique péjorative. Elle est prise en compte dans le score pronostic de

Child-Pugh. Le taux de protides dans l’ascite est en général inférieur à 20 g par litre, mais

peut être plus élevé. La mise en évidence d’une ascite dans un contexte de cirrhose va

immédiatement conduire à la recherche d’une infection spontanée du liquide d’ascite (taux de

polynucléaires neutrophiles supérieur à 250 par mm3). Cette infection est indépendante de la

cause, de l’ancienneté de la cirrhose et de l’abondance de l’ascite. Rarement latente, elle est le

plus souvent symptomatique et doit être évoquée en premier lieu devant un décalage

thermique et des douleurs abdominales. Le diagnostic doit également être suspecté devant une

diarrhée, des nausées ou vomissements, une encéphalopathie hépatique, un état de choc.

L’examen clinique peut révéler des signes d’irritation péritonéale.

D’autres hépatopathies non cirrhotiques peuvent exceptionnellement générer une

ascite : hépatite aiguë grave (alcoolique, virale, médicamenteuse ou autre), stéatose hépatique

aiguë gravidique, l'infiltration massive du foie par des métastases.

Autres étiologies

Le taux de protides est le plus souvent supérieur à 30g/litre.

Ascite (N° 298) - 4 -

L’ascite néoplasique (10%) survient le plus souvent dans un contexte d’altération de

l’état général. La carcinose péritonéale secondaire est la cause la plus fréquente d’ascite

d’origine péritonéale et survient principalement au cours des cancers ovariens, de l’estomac,

du côlon, du pancréas. Les touchers pelviens peuvent révéler une tumeur ou des granulations

dans le cul de sac de Douglas. La ponction d’ascite ramène un liquide souvent hémorragique

dans lequel on peut parfois mettre en évidence des cellules néoplasiques. Le mésothéliome

péritonéal (carcinose péritonéale primitive) est rare, survenant le plus souvent chez des

patients exposés à l’amiante. L’analyse du liquide d’ascite montre un taux élevé d’acide

hyaluronique.

L’ascite tuberculeuse (1%) est suspectée lorsqu’il existe des antécédents de

tuberculose, dans un contexte de dénutrition, d’immunodépression, d’altération de l’état

général, avec fièvre et atteinte d’autres organes. La ponction d’ascite ramène un liquide

souvent citrin, lymphocytaire (plus de 1000 GB/mm3 dont plus de 70% de lymphocytes). La

recherche de BARR au direct est généralement négative. Parfois la cœlioscopie est nécessaire

pour confirmer le diagnostic montrant un péritoine très inflammatoire avec de nombreuses

adhérences couvertes d'un semis de nodules blanchâtres. La biopsie de ces nodules va montrer

le garnulome tuberculoïde à l’analyse anatomopathologique.

L'ascite pancréatique est en rapport avec la rupture de faux kystes et/ou des canaux

pancréatiques, le plus souvent en cas de pancréatite chronique. Elle est à évoquer, chez un

éthylique chronique, en cas de signes évocateurs d'une pathologie pancréatique (douleurs

épigastriques, amaigrissement parfois majeur), souvent associés à un épanchement pleural

généralement à gauche. La ponction d’ascite ramène un liquide citrin ou ambré riche en

amylase. Les explorations morphologiques utiles au diagnostic de maladie pancréatique sont

essentiellement l'échographie et la tomodensitométrie abdominale.

L'ascite de l'insuffisance cardiaque est à évoquer en cas d'anasarque chez un

insuffisant cardiaque (insuffisance cardiaque droite, péricardite constrictive). Il existe alors

une turgescence spontanée des jugulaires, un reflux hépato-jugulaire et une hépatomégalie

douloureuse. La ponction d’ascite ramène un liquide citrin acellulaire. Les explorations

morphologiques utiles au diagnostic sont la radiographie pulmonaire, l'échographie cardiaque

et l'écho-doppler couleur hépatique qui va montrer une dilatation des veines sus-hépatiques.

Ascite (N° 298) - 5 -

L'ascite en cas de syndrome néphrotique est à évoquer en cas d'anasarque avec

œdèmes proximaux (visage, mains). La ponction d’ascite ramène un liquide citrin avec un

taux de protides inférieur à 25g/l. Le diagnostic sera confirmé par une protidémie inférieure à

60g/l, une albuminémie inférieure à 30g/l et une protéinurie supérieure à 3g/24 heures.

Causes plus rares

Le syndrome de Budd-Chiari est l'ensemble des manifestations liées à l'existence

d'un obstacle organique total ou partiel à l'écoulement du flux sanguin sus-hépatique (bloc

sus-hépatique). Les principales causes sont les thrombopathies et la compression ou

l'envahissement tumoral des veines sus-hépatiques. Le tableau est souvent aigu avec

hépatomégalie douloureuse et apparition rapide de l'ascite. Le diagnostic est confirmé par

l'écho-doppler couleur hépatique.

L'ascite par bloc sous-hépatique par compression extrinsèque du tronc porte (lésion

tumorale, adénopathies infectieuses ou malignes), atrésie de la veine porte ou thrombose

portale (polyglobulie, pyléphlébite, carcinome hépato-cellulaire envahissant la lumière

portale). C’est une situation rare, car l’hypertension portale seule donne exceptionnellement

une ascite.

L'ascite par bloc intra-hépatique en cas de bilharziose.

L'ascite chyleuse, définie par un épanchement de liquide lymphatique dans la cavité

péritonéale. Trois mécanismes peuvent expliquer son apparition: une exsudation à partir des

vaisseaux lymphatiques entéro-mésentériques dilatés par une obstruction (lymphomes +++,

cancer ovarien, gastrique, pancréatique, tuberculose) ou une hyperpression (cirrhose), une

fistule suite à une rupture traumatique ou une blessure chirurgicale des vaisseaux

lymphatiques, une exsudation de la paroi de mégalymphatiques rétropéritonéaux (congénital

ou acquis). La ponction d’ascite ramène un liquide lactescent riche en triglycérides,

essentiellement des chylomicrons (TG >1,1 mmol/l et/ou supérieur à 2 à 8 fois le taux sérique

de TG).

6

6

7

7

1

/

7

100%