Partant dans son rôle dans la collecte de l`épargne et

1

C

CO

OM

MM

MU

UN

NI

IC

CA

AT

TI

IO

ON

N

D

DE

E

M

MO

ON

NS

SI

IE

EU

UR

R

L

LE

E

P

PR

RE

ES

SI

ID

DE

EN

NT

T

D

DI

IR

RE

EC

CT

TE

EU

UR

R

G

GE

EN

NE

ER

RA

AL

L

D

DE

E

L

LA

A

B

BA

AN

NQ

QU

UE

E

D

DE

E

D

DE

EV

VE

EL

LO

OP

PP

PE

EM

ME

EN

NT

T

L

LO

OC

CA

AL

L

-

-

B

BD

DL

L-

-

B

Bo

on

nj

jo

ou

ur

r,

,

M

Me

es

sd

da

am

me

es

s

e

et

t

M

Me

es

ss

si

ie

eu

ur

rs

s,

,

M

Me

es

ss

si

ie

eu

ur

rs

s

l

le

es

s

M

Mi

in

ni

is

st

tr

re

es

s,

,

M

Me

es

ss

si

ie

eu

ur

rs

s

l

le

es

s

A

Am

mb

ba

as

ss

sa

ad

de

eu

ur

rs

s,

,

J

Je

e

m

me

e

p

pr

ré

és

se

en

nt

te

e

:

:

J

Je

e

s

su

ui

is

s

M

Mo

on

ns

si

ie

eu

ur

r

M

Mo

oh

ha

am

me

ed

d

A

Ar

rs

sl

la

an

ne

e

B

BA

AC

CH

HE

ET

TA

AR

RZ

ZI

I,

,

P

Pr

ré

és

si

id

de

en

nt

t

D

Di

ir

re

ec

ct

te

eu

ur

r

G

Gé

én

né

ér

ra

al

l

d

de

e

l

la

a

B

Ba

an

nq

qu

ue

e

d

de

e

D

Dé

év

ve

el

lo

op

pp

pe

em

me

en

nt

t

L

Lo

oc

ca

al

l

–

–

B

BD

DL

L-

-.

.

J

Je

e

v

vo

ou

ud

dr

ra

ai

is

s

v

vo

ou

us

s

d

di

ir

re

e

q

qu

ue

e

j

je

e

s

su

ui

is

s

h

ho

on

no

or

ré

é,

,

d

de

e

f

fa

ai

ir

re

e

p

pa

ar

rt

ti

ie

e

d

de

e

l

la

a

d

dé

él

lé

ég

ga

at

ti

io

on

n

q

qu

ui

i

a

ac

cc

co

om

mp

pa

ag

gn

ne

e

M

Mo

on

ns

si

ie

eu

ur

r

C

Ch

hé

ér

ri

if

f

R

RA

AH

HM

MA

AN

NI

I,

,

M

Mi

in

ni

is

st

tr

re

e

d

de

e

l

l’

’I

In

nd

du

us

st

tr

ri

ie

e,

,

d

de

e

l

la

a

P

Pe

et

ti

it

te

e

e

et

t

M

Mo

oy

ye

en

nn

ne

e

E

En

nt

tr

re

ep

pr

ri

is

se

e

e

et

t

d

de

e

l

la

a

P

Pr

ro

om

mo

ot

ti

io

on

n

d

de

e

l

l’

’i

in

nv

ve

es

st

ti

is

ss

se

em

me

en

nt

t

e

en

n

A

Al

lg

gé

ér

ri

ie

e.

.

J

Je

e

s

su

ui

is

s

r

ra

av

vi

i

a

au

us

ss

si

i

d

de

e

m

me

e

t

tr

ro

ou

uv

ve

er

r

d

da

an

ns

s

c

ce

e

b

be

ea

au

u

p

pa

ay

ys

s

q

qu

u’

’e

es

st

t

l

l’

’I

It

ta

al

li

ie

e,

,

p

pa

ay

ys

s

m

mé

éd

di

it

te

er

rr

ra

an

né

ée

en

n,

,

a

am

mi

i

s

si

in

nc

cè

èr

re

e

d

de

e

l

l’

’A

Al

lg

gé

ér

ri

ie

e.

.

V

Vo

ou

us

s

m

me

e

p

pe

er

rm

me

et

tt

tr

re

ez

z

e

en

n

m

ma

a

q

qu

ua

al

li

it

té

é

d

de

e

m

me

em

mb

br

re

e

d

de

e

l

la

a

c

co

om

mm

mu

un

na

au

ut

té

é

b

ba

an

nc

ca

ai

ir

re

e

a

al

lg

gé

ér

ri

ie

en

nn

ne

e,

,

d

de

e

m

m’

’e

ex

xp

pr

ri

im

me

er

r

s

su

ur

r

l

l’

’a

ac

ct

ti

iv

vi

it

té

é

é

éc

co

on

no

om

mi

iq

qu

ue

e

e

et

t

l

le

e

r

rô

ôl

le

e

d

de

es

s

b

ba

an

nq

qu

ue

es

s

p

po

ou

ur

r

u

un

n

a

ap

pp

pu

ui

i

d

dy

yn

na

am

mi

iq

qu

ue

e

e

et

t

e

ef

ff

fi

ic

ci

ie

en

nt

t

d

da

an

ns

s

l

l’

’a

ac

cc

co

om

mp

pa

ag

gn

ne

em

me

en

nt

t

d

de

es

s

e

en

nt

tr

re

ep

pr

ri

is

se

es

s

d

da

an

ns

s

l

le

eu

ur

r

c

cr

ré

éa

at

ti

io

on

n

e

et

t

p

po

ou

ur

r

l

le

eu

ur

r

d

dé

év

ve

el

lo

op

pp

pe

em

me

en

nt

t

e

en

n

A

Al

lg

gé

ér

ri

ie

e.

.

L

Le

e

p

pr

ri

in

nc

ci

ip

pe

e

d

de

e

p

pa

ar

rt

te

en

na

ar

ri

ia

at

t

e

es

st

t

à

à

e

en

nc

co

ou

ur

ra

ag

ge

er

r

e

et

t

à

à

p

pr

ro

om

mo

ou

uv

vo

oi

ir

r

;

;

r

ra

ai

is

so

on

n

e

es

ss

se

en

nt

ti

ie

el

ll

le

e

p

po

ou

ur

r

l

la

aq

qu

ue

el

ll

le

e

c

ce

et

tt

te

e

v

vi

is

si

it

te

e

a

a

é

ét

té

é

p

pr

ro

og

gr

ra

am

mm

mé

ée

e.

.

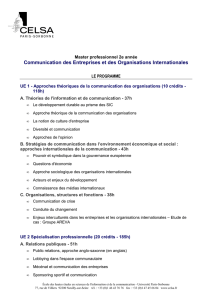

Le Contexte économique algérien

En 2013 l’économie Algérienne poursuit la préservation de sa stabilité macro

économique et financière et se projette en forte croissance hors secteur des hydro

carbures. Ces choix sont consolidés par l’amélioration significative et continue de la

position financière extérieure de l’Algérie grâce aux excédents enregistrés par la

balance des paiements et l’élimination de l’endettement extérieur.

Dans leur rôle de collecte de l’épargne et dans le financement de l’économie, les

Banques algériennes ont acquis le statut de partenaire auprès de leurs contractants

grâce aux réformes initiées dans le pays ce qui leur a permis de se hisser aux

standards internationaux en matière :

- D’accroissement de leurs capacités d’intervention à travers

l’assainissement de leurs portefeuilles et l’augmentation de leur capital ;

- D’application des règles prudentielles édictées par la Banque Centrale ;

- De renforcement des systèmes de contrôle et de supervision de leurs

activités ;

2

- De diversification des produits offerts à la clientèle ;

- De recours aux technologies de l’information et de la communication ;

- De leurs interventions dans un marché ouvert à la concurrence.

Notre propos est de dresser un aperçu sur le système bancaire algérien dans sa

globalité, et de le focaliser sur les instruments initiés par les pouvoirs publics pour :

- Favoriser l’émergence d’un climat d’affaires approprié assaini des

contraintes du passé ;

- Impulser un élan à l’investissement par des mesures incitatives des plus

significatives ;

- Assurer les meilleures conditions pour la Bancarisation de l’ensemble des

agents économiques et de leurs activités.

1- Le Système bancaire algérien : (voir Annexe 1)

1.1 – Constitution et étendue :

Le système bancaire algérien est constitué de:

- 20 Banques, dont six (06) à capitaux publics.

- 09 Etablissements Financiers, dont 06 spécialisés dans le Leasing.

Le nombre d’agences bancaires publiques et privées ouvertes sur le territoire

national est de 1407.

Le nombre de comptes ouverts au niveau des différentes Banques avoisine

les douze millions de comptes au 31 décembre 2012.

Les crédits à l’économie octroyés au 31 décembre 2012 s’élèvent à 4 297

Milliards de Dinars- soit 43 Milliard d’Euros- répartis comme suit :

- 68% de crédits d’investissement ;

- 32% de crédits d’exploitation ;

- 52 % sont destinés au secteur privé ;

- et 48% sont destinés au secteur public.

3

1.2 – Les produits bancaires :

Les banques, sont un élément fondamental d’appui et d’accompagnement financier

de l’entreprise, en lui fournissant des prestations à même d’assurer sa création et le

développement de ses activités, en mettant à sa disposition les financements requis

soit pour son exploitation et/ou ses investissements ; elles sont dotées d’une

organisation et de moyens à même d’accompagner cette dynamique.

Les reformes fondamentales concernant les Banques sont :

a) La mise en place d’un système de télécompensation bancaire:

Initiée en 2006 et fortement encadrée par les pouvoirs publics, la mise en œuvre du

nouveau système de télécompensation a permis aux entreprises d’éliminer leurs

contraintes de trésorerie ayant trait aux anciennes défaillances du système de

recouvrement manuel des moyens de paiement. La mise en œuvre de cette

organisation nouvelle a contribué à :

- L’introduction direct de nouveaux instruments de paiement tel que le

prélèvement, les virements par télécompensation, les virements de

masse et les virements rapides « ARTS ».

- Elle a permis surtout, la réduction des délais de recouvrement ; et la

fiabilité des instruments de paiement ; en premier lieu le chèque, le

virement et les effets de commerce.

b) L’introduction de la monétique :

Cette action porte sur deux axes :

- La disponibilité des cartes de paiements et de retraits qui est

accompagnée par la généralisation de l’installation de Distributeurs

Automatiques de Billets (DAB).

- Et aussi l’intégration des réseaux de cartes internationales « VISA »,

« MASTER CARD » et autres.

c) L’élargissement de la gamme des crédits aux particuliers notamment

l’octroi de crédits immobiliers :

Les actions entreprises par les banques en faveur des ménages ont été notamment

la vulgarisation et la généralisation de la monétique mais aussi l’octroi de crédits

immobiliers qui constituent des leviers réels pour le développement des marchés de

l’entreprise.

d) L’installation progressive du E-BANKING dont les services en cette

première phase concernent :

- La consultation du compte bancaire ;

4

- L’émission des ordres de virement de masse.

- La commande de chéquiers,

- Les autres opérations bancaires….

e) Le commerce extérieur :

A la faveur de l’amélioration sensible de la situation financière de l’Algérie, l’accès

aux devises étrangères est facilité à l’extrême pour l’importation :

- d’équipements dans le cadre d’investissement nouveaux ou de renouvellement

- de matières premières (Intrant).

Dans ce contexte, il y a lieu de souligner les efforts engagés et soutenus par la

communauté bancaire pour :

- Parfaire son organisation, surtout dans le sens d’une maîtrise de délais de

traitement des demandes de financement exprimées par les entreprises ;

- Améliorer les systèmes d’information dans le souci d’une dématérialisation

accrue de l’ensemble des processus de traitement des opérations bancaires.

- Assurer la meilleure assistance aux promoteurs d’entreprises en matière de

maturation de projets d’investissements, et de conseils en ce qui concerne les

montages financiers.

2 – Les financements de l’entreprise :

2.1 – Classification des entreprises :

L’entreprise est définie comme étant un agent économique qui, sous l’impulsion d’un

entrepreneur, produit des biens et des services pour un marché. Son objectif

fondamental est l’accroissement continu de ses performances pour le maintien et le

développement de ses parts de marché.

Les entreprises sont classées, par le secteur bancaire en Algérie selon leur

importance (grandes, moyennes, petites et très petites entreprises) en fonction des

critères liés à leur :

- Secteur d’activité ;

- Total du bilan ;

- Chiffre d’affaires ;

- Effectif salariés ;

- Rentabilité.

Le constat établi fait apparaître que le nombre des Petites et Moyennes Entreprises

est prépondérant dans la formation du parc d’entreprises en Algérie.

Ainsi, les PME sont considérées comme un vecteur fondamental de développement

et de croissance économique grâce à leur participation à :

5

- La satisfaction des besoins de consommation courante et de réalisation

des programmes d’équipements publics ;

- La densification du tissu économique ;

- La création de postes d’emplois ;

- La mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire ;

- La croissance des exportations ;

- L’intégration au secteur de l’industrie grâce au développement de la sous-

traitance ;

Pour l’ensemble de ces raisons, l’Algérie a opté pour une politique volontariste de

promotion de l’entreprise aussi bien publique que privée ou en partenariat avec des

entreprises étrangères dotées de savoir faire. Celles-ci sont érigées en acteur

fondamental de la stratégie de développement économique et social.

La loi 01-18 du 12 Décembre 2001 définit les catégories d’entreprises PME à

savoir :

a- La moyenne entreprise :

- Effectif : 50 à 250 employés ;

- Total Bilan : 100 à 500 millions DA, 1 à 5 millions EURO

- CA : 200 millions à 2 milliards DA, 2 à 20 millions EURO

b- La petite entreprise :

- Effectif : 10 à 49 employés ;

- Total Bilan : ≤ 100 millions DA, 1 millions EURO ;

- CA : ≤ 200 millions DA, 2 millions EURO.

c- La très petite entreprise :

- Effectif : 1 à 9 employés ;

- Total Bilan : ≤ 10 millions DA, 1 millions EURO ;

- CA : < 20 millions DA, 2 millions EURO.

Pour cette dernière catégorie, des diapositifs aidés sont mis en place pour favoriser

sa création.

Des lois et d’autres textes ont été promulgués aux fins :

- De favoriser les conditions d’accès de l’Entreprise aux différents types de

Financements par les Banques et les Etablissements Financiers,

- D’accompagnement des Entreprises en phase de création, d’extension ou

de mise à niveau,

- D’instaurer des éléments incitatifs à même d’assurer la continuité et la

pérennité des entreprises en difficulté, en particulier les PMEs et

d’encourager la création de nouvelles entreprises

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%