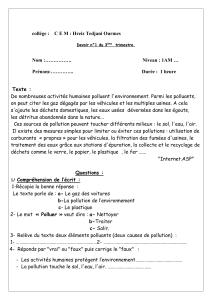

interrogation écrite n° 3

INTERROGATION ÉCRITE N° 3

CONSIGNES :

1 – Répondre aux questions sans recopier ni paraphraser les textes ;

2 – Accompagner vos affirmations d'explications ;

3 – Bien définir les termes utilisés ;

4 – Vérifier l'orthographe et l'expression ;

THÈME : L’institutionnalisation du marché

a) – Climat et économie

Les équations macroéconomiques ont donc une nouvelle variable : le climat. Ou, plutôt, plusieurs nouvelles

variables, tant les paramètres qui subissent les effets du réchauffement sont nombreux. En témoigne la

médiatisation considérable du rapport Stern, remis le 30 octobre au gouvernement britannique. Selon ce rapport,

le réchauffement pourrait, dans les prochaines années, coûter 5 500 milliards d'euros à l'économie mondiale et

provoquer une récession comparable à celle des années 1930.

L'appropriation de la question climatique par les économistes est salutaire. Elle seule permettra de mobiliser -

plus largement et au-delà du seul protocole de Kyoto - des responsables politiques pour qui une augmentation de

la température moyenne terrestre de 20C à 30 C n'est souvent qu'une pure abstraction. Deux degrés de plus

(hypothèse très optimiste pour la fin du siècle), c'est la disparition totale des glaciers andins, par exemple. Et plus

généralement un recul encore accentué de tous les glaciers d'altitude aux latitudes moyennes. Avec, pour

immédiat corollaire, une baisse importante de la disponibilité des ressources en eau dans de nombreuses

régions. Pour maintenir en l'état la structure de l'occupation des territoires, des investissements lourds seront

alors inévitables. Retenues d'eau en altitude, installations d'usines de dessalement et de nouveaux réseaux de

transport des eaux, etc. A défaut de ces investissements dans la construction de nouvelles infrastructures - que le

rapport Stern évalue entre 15 et 150 milliards de dollars par an dans les pays de l'OCDE -, l'abandon de régions

entières pourrait avoir un coût économique et social plus élevé encore.

Deux degrés de plus, c'est aussi des rendements agricoles réduits de 20 % à 30 % sur le pourtour

méditerranéen et en Afrique sahélienne. D'où une pression migratoire accrue, avec son cortège de conséquences

économiques et politiques. Deux degrés de plus c'est aussi, selon la littérature scientifique citée par le rapport

Stern, 15 % à 40 % des espèces animales et végétales qui sont vouées à une extinction rapide, en raison de la

disparition de leur habitat. Depuis quelques années, ces organisations ont de plus en plus recours à des

économistes pour identifier et évaluer les "services rendus" par les écosystèmes et aider à en mesurer la valeur.

Les chantres du productivisme débridé ne peuvent plus hausser les épaules lorsqu'est évoquée la destruction

des abeilles par l'abus de produits phytosanitaires : l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et

l'alimentation (FAO) estime à 200 milliards de dollars par an le service rendu à l'agriculture mondiale par les

insectes pollinisateurs. En leur absence, c'est la somme qu'il faudrait dépenser annuellement pour maintenir la

production agricole mondiale à son niveau actuel.

Le climat entre en économie : il pourrait remettre profondément en cause certains dogmes du marché. Par

exemple, le prix des combustibles fossiles défini par l'offre et la demande n'inclut pas le montant de la réparation

des dommages futurs que leur combustion va immanquablement occasionner. Il faut donc taxer le carbone, tout

le carbone, dit en substance M. Stern. Pour réduire les émissions d'une part et, d'autre part, obtenir la marge de

manoeuvre financière nécessaire à développer la recherche publique et privée autour de technologies propres.

Dans les cercles libéraux, on exprime volontiers l'idée selon laquelle la protection de l'environnement est un

objectif illusoire s'il va contre l'économie. C'est peut-être vrai. Une chose est sûre, la proposition peut être

renversée : l'économie ne résistera pas à une dégradation massive de l'environnement. Non concerné par Kyoto,

le gouvernement chinois - qu'on peut difficilement taxer de fanatisme écologique - semble d'ailleurs l'avoir

compris. Il vient d'allouer la somme colossale de 175 milliards de dollars à un programme de protection de

l'environnement qui doit durer cinq ans.

(Source : Stéphane Foucart, Le Monde du 18 novembre 2006)

Q1 – Quel est l’apport de l’économie dans l’analyse des changements climatiques ? (2 pts)

Q2 – Expliquez le phénomène décrit dans la phrase soulignée à l’aide du vocabulaire adéquat (2 pts)

Q3 – Expliquez les solutions proposées dans le texte pour faire face au réchauffement du climat (2 pts)

b) – L’internalisation des coûts

Le nouveau "péage de congestion" de Londres est-il le meilleur instrument politique pour réduire (ou réguler)

la circulation en milieu urbain ? Afin de réduire l'intensité des effets externes (pollution, congestion, bruit...),

l'économiste britannique Arthur Pigou (1877-1959) proposait de faire payer une taxe à l'émetteur de l'externalité,

de valeur égale à la différence entre le coût social (qu'il fait subir à la collectivité) et le coût privé (qu'il subit lui-

même). Cette taxe "pigovienne" correspond en fait au principe du pollueur-payeur (en opposition avec le principe

du "pollué-(partiellement) payeur" mis en avant par le Prix Nobel d'économie 1991 Ronald Coase.

C'est dans ce cadre d'analyse que des chercheurs proposent de tarifer temporellement l'accès à certaines

zones congestionnées de la ville. Il semble que d'un point de vue théorique cette solution soit la meilleure en

comparaison avec les péages de stationnement en centre-ville et avec les taxes sur les carburants. Dans le

premier cas, on taxe l'automobile lorsqu'elle est à l'arrêt et, de fait, on incite les automobilistes à ne pas stationner

longtemps. Les taxes sont injustes dans la mesure où les automobilistes non responsables des encombrements

doivent payer. Elles sont en outre inefficaces puisque la demande de carburants est très captive ; par

conséquent, une augmentation de la TIPP ne modifiera pas – ou peu – le comportement des usagers.

Avant Londres, la ville de Singapour a mis en place le même type de tarification pour accéder au centre des

affaires, encombré durant les périodes de pointe. Avec une forte activité économique, un espace restreint et une

population croissante, la demande de voirie à Singapour a fortement augmenté. En parallèle avec des mesures

restrictives sur l'utilisation de la voiture, les autorités ont instauré, en septembre 1975, un péage urbain. L'objectif

était alors de décongestionner cette zone en y donnant un droit d'accès pour la journée moyennant l'achat d'une

vignette. En 1998, le péage a évolué ; il est devenu électronique et variable dans le temps en fonction de

l'intensité des encombrements.

Le péage électronique a eu des effets positifs sur la congestion. Le volume du trafic automobile dans le

centre des affaires de Singapour a diminué significativement pendant les périodes de pointe (8 heures-9 heures).

Il y a un report de certains automobilistes vers les périodes moins coûteuses (7 h 30-8 heures et 9 heures-

9 h 30). Entre 1975 et 1991, la circulation a diminué de 45 % dans la zone délimitée ; la vitesse moyenne aux

heures de pointe a doublé, passant à 36 km/h. Le trafic a encore diminué de 10 % à 15% dans le centre des

affaires depuis la mise en place du nouveau système. Ce changement de comportement correspond au fait que

les automobilistes sont contraints de payer à chaque passage. Ceux qui avaient l'habitude de faire de multiples

déplacements, et donc de multiples entrées-sorties dans la zone à péage, ont significativement modifié l'usage de

leur automobile.

Une des réussites de la tarification de Singapour est la centralisation de la gestion des politiques de

transport. Le même organisme (Land Transport Authority) coordonne le management du péage urbain et celui

des transports collectifs, avec pour objectif d'inciter les automobilistes à s'orienter vers d'autres moyens de

déplacement. De fait, le péage électronique est très bien accepté par la majeure partie de la population, car le

transport collectif est attrayant (bon marché, confortable et omniprésent). L'idée même de la tarification de la

congestion est comprise par les usagers, puisque la visée de cette politique n'est pas de prélever des fonds mais

d'appliquer stricto sensu le principe pigovien du pollueur-payeur. Sur ce point, il semble que M. Livingstone, maire

de Londres, ait été clair, mais qu'une partie de la population demeure encore septique.

(Source : Mathias Reymond, Le Monde, 21 Février 2003)

Q1 – Quels sont les différents moyens pour limiter la circulation automobile ? (2 pts)

Q2 – À quelles conditions le péage urbain est-il le plus efficace ? (2 pts)

Q3 – Une hausse de 20% du prix du péage entraîne une baisse de 45% du trafic. Calculez l’élasticité-

prix du péage. Que signifie votre résultat ? (2 pts)

c) – Le marché des droits à polluer

1 – Depuis le 1er janvier 2005, les entreprises peuvent théoriquement négocier leurs "permis de polluer" au

niveau européen. Pour les professionnels de la finance, c'est un nouveau marché qui se crée.

La caisse des dépôts et consignations (CDC), Euronext, la Bourse paneuropéenne (fédérant les places de Paris,

Bruxelles, Amsterdam et Lisbonne), et Powernext, la Bourse française de l'électricité, ont annoncé, jeudi 6

janvier, leur intention de lancer une plate-forme électronique de transaction des quotas d'émission de CO2. Les

trois partenaires précisent, dans un communiqué, que leur Bourse du CO2 garantira « la transparence des prix et

leur mode de fixation » et « l'accès non discriminatoire et l'anonymat des intervenants ». Ils espèrent être prêts

pour mars.

En France, environ 1 400 sites très pollueurs (raffineries, cimenteries, papeteries, sidérurgistes, etc.) ou

possédant une installation de combustion (chaudière, générateur d'énergie) d'au moins 20 mégawatts devront,

cette année, se partager 156,5 millions de tonnes de CO2 à émettre au maximum. Les sites en manque de droits

à polluer pourront les racheter sur le marché européen auprès d'entreprises ayant émis moins que permis. S'ils

n'en acquièrent pas suffisamment, ils seront pénalisés de 40 euros par tonne de CO2 dépassée, ce qui ne les

exemptera pas d'en racheter par ailleurs sur le marché. Ceux qui, en raison d'une baisse d'activité ou d'efforts

entrepris pour réduire leurs émissions, resteront excédentaires en quotas pourront symétriquement les revendre.

Le prix du quota dépendra de l'offre et de la demande.

Bruxelles n'a imposé aucune plate-forme de transaction particulière. Les Bourses de l'électricité se sont

manifestées en premier. La concurrence des courtiers londoniens sera rude. Ces professionnels, reconnus pour

leur savoir-faire en matière de transactions sur l'énergie (pétrole, électricité), pourraient bien capter l'essentiel des

quelque 2 milliards de tonnes de CO2 alloués en permis d'émissions au niveau européen cette année.

(Source : Laetitia Clavreul et Cécile Ducourtieux, Le Monde du 7 janvier 2005)

2 – « Les pays pauvres vont-ils devenir les femmes de ménage que les pays riches paieront pour balayer

leurs pollutions ? ». Cette réflexion d’un diplomate bon connaisseur du dossier résume de façon à peine

caricaturale l’une des principales propositions des États-Unis : la création d’un marché international de “permis de

polluer” pouvant être négocié à l’échelle planétaire.

L’effet de serre étant un phénomène global (peu importe, en principe, que les réductions de gaz carbonique

ou de méthane soient effectués en Europe ou en Asie, puisque l’augmentation de la température du globe résulte

d’un brassage général), chaque pays recevrait un droit à polluer, assorti de plafonds. Les pays capables de

réduire leurs émissions de gaz à un moindre coût seraient autorisés à vendre leurs allocations de pollution non

utilisées aux nations qui rencontrent des difficultés (notamment politiques et économiques) pour restreindre leur

consommation d’énergie.

Il n’est guère surprenant que cette proposition émane des Etats-unis, pays le plus riche et le plus pollueur de

la planète, d’autant qu’elle est issue d’un “modèle” qui a fait ses preuves. Après l’adoption, en 1990, du Clean Air

Act dont l’objet est de lutter contre les pluies acides en fixant un objectif de réduction de 50% des émissions de

dioxyde de soufre (S02) par rapport à 1980, des « permis de polluer » ont été alloués par l’Agence pour la

protection de l’environnement. Des amendes sanctionnant les dépassements d’émissions sont prévues, mais les

opérateurs sont libres de négocier leurs permis.

Si ce système a entraîné une baisse significative du volume de SO2, c’est notamment parce qu’il a poussé

les entreprises à recourir massivement au charbon à basse teneur en soufre, et que la concurrence a entraîné

une baisse importante du coût des équipements de désulfuration.

Bien des inconnues subsistent, dont la moindre, n’est pas l’attitude que choisiraient d’adopter les principaux

producteurs (compagnies et pays) de gaz a effet de serre : les États-Unis se saisiraient-ils de cette opportunité

pour réduire leurs émissions ou se borneraient-ils à acheter massivement des permis aux pays pauvres, ce qui

leur permettraient de consommer et de polluer sans entraves ?

(Source : Laurent Zecchini, Le Monde, 24 octobre 1997)

3 – Les sujets britanniques seront-ils les premiers au monde à devoir payer s'ils polluent trop ? Le projet des

« droits à polluer » individuels, à l'image de ce qui se fait pour les entreprises est bel est bien à l'étude outre-

Manche. Le projet s'appuie sur une simple statistique : plus de 50 % des émissions de gaz carbonique (CO2) en

Europe proviennent de la consommation individuelle d'énergie, essentiellement le transport automobile et aérien,

l'électricité et le chauffage domestique. Selon le principe imaginé, chaque citoyen se verrait allouer un «quota»

annuel d'émissions. En fait, un nombre de « points carbone » - une unité représentant une émission de 1 kilo de

CO2 - qui seraient versés sur un compte individuel. Lors d'un achat d'essence ou d'un billet d'avion, par exemple,

le compte de points serait débité sur une carte électronique ad hoc. Tout citoyen disposerait du même « droit à

polluer » en début d'année. Les plus vertueux pourraient se retrouver en excédent et les pollueurs en déficit. D'où

l'idée d'une « Bourse au CO2 » où chacun pourrait acheter ou vendre ses « unités carbone », cotées au jour le

jour. Mais, avant un éventuel coup d'envoi, une gigantesque base de données doit être constituée afin de suivre

la consommation d'énergies polluantes des ménages. Avant même d'avoir vu le jour, ce système suscite des

critiques : il pourrait pénaliser par exemple les ruraux qui utilisent plus souvent leur véhicule que les citadins.

(Source : Michel Alberganti et Jérôme Torre, Le Monde du 10 septembre 2006)

4 – L'envolée brutale des droits d'émission de dioxyde de carbone (CO2) a surpris tous les industriels.

Vendredi 17 juin, les cours ont atteint le niveau record de 21,20 euros la tonne, alors qu'elle valait à peine 7

euros, en janvier, au démarrage des échanges boursiers sur les droits à polluer. « Si les prix continuent à

augmenter au même rythme, il va devenir plus intéressant de vendre nos droits d'émission plutôt que de faire de

l'acier » , ironise-t-on chez le sidérurgiste Arcelor. « Si on nous demande de nouveaux efforts, nous serons

contraints d'aller produire ailleurs, en Turquie ou au Maroc. Il n'est pas question d'acheter des droits de CO2 pour

produire en Europe. Surtout à ce prix-là ». Toute l'industrie lourde fait les mêmes calculs. Si les règles

environnementales ne sont pas éclaircies, si les cours des droits d'émission de CO2 continuent à exploser,

beaucoup risquent d'en conclure que le Vieux Continent n'est définitivement plus une place pour faire de

l'industrie et pourraient décider d'accélérer leur délocalisation.

(Source : Martine Orange, Le Monde du 22 juin 2005)

Q1 – Pourquoi peut-on parler d’une institutionnalisation du marché de la pollution ? (1 pt)

Q2 – A quelles règles fait référence la phrase soulignée du premier texte (0,5 pt)

Q3 – Expliquez comment peut-on mettre en place un marché des droits à polluer ? (2 pts)

Q4 – Pourquoi ce marché devrait-il diminuer la pollution ? (2 pts)

Q5 – Expliquez la phrase soulignée (0,5 pt)

Q6 – Quelles critiques peut-on faire à ces politiques environnementales ? (2 pts)

INTERROGATION ÉCRITE N° 3

CONSIGNES :

1 – Répondre aux questions sans recopier ni paraphraser les textes ;

2 – Accompagner vos affirmations d'explications ;

3 – Bien définir les termes utilisés ;

4 – Vérifier l'orthographe et l'expression ;

THÈME : Marché et société

a) – Le retour de la gratuité

Une fois de plus, l'économie redécouvre ce que l'anthropologie sait de longue date : l'importance du don.

Quand apparurent les échanges de fichiers musicaux et de films "de pair à pair" (P2P) sur Internet, de nombreux

experts prédirent, sur la base de l'hypothèse d'un comportement "économique rationnel" des individus, que tout le

monde voudrait utiliser le P2P égoïstement - charger des fichiers - sans se donner la peiner de créer des fichiers

à la disposition des autres, et que donc cela ne fonctionnerait pas, ou marginalement.

Or, pas du tout : les échanges P2P ont véritablement explosé. Quelles qu'en soient les raisons - estime de

soi, sentiment d'appartenance, volonté de reconnaissance ou plaisir de violer sans danger excessif des règles

qu'on juge absurdes -, c'est un fait : une part importante de l'humanité désire donner.

Désir longtemps contenu par le coût du don matériel. Désir désormais libéré, puisque donner un fichier

numérique ne coûte pratiquement rien, alors que ce fichier peut avoir une grande valeur pour celui qui, à l'autre

bout du monde, le reçoit. Désir qui serait frustré par toute tentative d'entraver les échanges privés sur Internet.

Nul ne peut dire quelle serait, en particulier dans la jeunesse, l'ampleur et les conséquences de cette frustration.

On sait que l'essentiel des 150 milliards de fichiers musicaux échangés en 2003 sont ceux du "Top 50", et qu'il en

est de même pour les films.

Ce que met donc en danger le P2P, c'est avant tout "l'économie de la Sierra Madre" qui caractérise ces

industries. Que signifie ce concept économique, apparu dans les années 1990 pour désigner les processus où "le

gagnant rafle tout" ? Tout l'or de la Sierra Madre, s'il était équitablement partagé entre les prospecteurs qui se

lancent à sa recherche, leur procurerait un revenu décent. Mais l'économie de la prospection minière est telle que

seuls quelques-uns trouveront les filons et feront fortune, tandis que les autres auront tout perdu.

S'agissant de la musique, le phénomène se manifeste ainsi : avant le disque, un chanteur d'opéra célèbre gagnait

peut-être 20 fois plus que le chanteur moyen. Maria Callas avec le disque noir, 200 fois plus. Luciano Pavarotti

avec la télévision, les CD et les DVD, 2000 fois plus (chiffres donnés ici à titre de simple illustration du

phénomène). C'est donc avant tout pour l'extrême concentration des gains dans les industries musicales et

cinématographiques que le P2P est un véritable danger, puisque les fichiers copiés et échangés sont dans leur

écrasante majorité ceux des "œuvres" les plus médiatisées.

La création n'en sera-t-elle pas malgré tout affectée de manière indirecte, puisque les producteurs des

grands succès publics prétendent qu'ils financent ainsi des œuvres plus difficiles ? Sans s'attarder sur le

caractère empiriquement fort douteux de cet argument, il faut en revenir aux fondamentaux des évolutions en

cours : l'inévitable gratuité des versions numériques dérive de ce que la numérisation rend les œuvres non rivales

(donner celles que je détiens ne m'empêche pas d'en jouir) et non exclusives (il est excessivement coûteux d'en

interdire l'accès à quiconque dès qu'elles sont en circulation). En jargon économique, ces deux caractéristiques

désignent un "bien………………………..". Or, ce type de bien ne peut être produit en quantité suffisante que s'il

est financé par l'impôt et mis gratuitement à disposition du public. Dans ces conditions,

- soit, première hypothèse, l'économie de la création est entièrement repensée et parvient à ne reposer que sur

une exploitation dans un cadre privé de l'amont et du latéral (produits d'accompagnement et dérivés, etc.) des

fichiers numériques,

- soit, seconde hypothèse, il faudra tirer la conséquence qui s'impose de la transformation en bien public des

versions numériques : la création devra être en partie financée par la puissance publique.

La première hypothèse n'a rien d'invraisemblable. Quand le seul mode de diffusion du cinéma était les

projections en salles et celui de la musique, le concert et la partition, a-t-on créé moins de chefs-d'œuvre et la

diversité était-elle moindre qu'aujourd'hui ? Qu'il soit permis d'en douter. Certes, certains films devront coûter

moins cher à produire et à lancer pour pouvoir être rentabilisés principalement par l'exploitation en salles. Mais

pourquoi coûtent-ils si cher aujourd'hui, si ce n'est précisément en raison de l'économie de Sierra Madre ? On

nous présente ainsi comme une nécessité économique ce qui n'est que le cercle vicieux engendré par un

système bien particulier qui permet l'accumulation de rentes astronomiques et n'a plus aucun rapport avec les

coûts réels de production au sens strict.

Il n'est certes pas de bon ton, à l'heure où pour beaucoup l'Etat doit avant tout être réduit, d'évoquer la

seconde hypothèse : un financement en partie public de la création. Mais en réalité, de la Grèce antique aux

Etats modernes en passant par les Médicis, n'en a-t-il pas toujours été ainsi ?

(Source : Pierre-Noël Giraud, professeur d'économie à l’ENS des Mines de Paris, Le Monde du 6 mai 2004)

Q1 – Expliquez quelle est la logique du « don » ? (2 pts)

Q2 – Montrez que les échanges P2P correspondent parfaitement à cette logique (2 pts)

Q3 – En quoi cette logique du « don » remet-elle en cause la logique du marché ? (2 pts)

Q4 – Complétez le texte par le mot manquant. Quelle conclusion en tire l’auteur ? (2 pts)

b) – La réponse de l’industrie musicale

1 – Ce développement fulgurant du P2P suscite, dans les premières industries concernées, une véritable

panique. L'industrie du disque est la première touchée. Celle du cinéma commence de l'être. La réaction des

producteurs de contenus numérisables est d'abord de tenter de donner mauvaise conscience aux utilisateurs du

P2P en martelant ad nauseam que l'échange gratuit et la violation massive par le P2P des droits d'auteur qu'il

implique, vont conduire à la mort de la création artistique, ou du moins à une forte réduction de sa diversité.

Ainsi drapés dans la défense de la création et de l'intérêt général, les majors du disque et du cinéma s'ingénient à

inventer des moyens de dissuader ou de faire payer ce que le progrès technique a rendu quasi gratuit : la

recherche, la reproduction et l'échange de fichiers numériques. Par des voies soit juridiques : procès contre les

usagers du P2P, soit techniques : cryptage, ou même par des méthodes économiques telles que la proposition

récente de taxer les flux sortant des ordinateurs individuels.

(Source : Pierre-Noël Giraud, professeur d'économie à l’ENS des Mines de Paris, Le Monde du 6 mai 2004)

2 – Devant la pérennité des échanges gratuits de musique sur la Toile, les majors ouvrent frileusement leurs

catalogues à Internet. Les marchands de musique en ligne fleurissent sur le réseau des réseaux. Un point sur les

offres et leurs contraintes. Dans la foulée d'Apple qui a tiré parmi les premiers en lançant iTunes Music Store au

printemps 2003, les principaux acteurs se sont enfin mis en position de combat pour la conquête du marché de la

musique en ligne. Sony a ouvert cet été son site de téléchargement payant : Connect, et Microsoft s'est lancé à

l'assaut du marché américain via son portail MSN.

Cependant, le coût, l'absence de standard en ce qui concerne les titres téléchargés (AAC, ATRAC, WMA), la

bataille que se livrent Microsoft, Sony et Apple afin d'imposer leur technologie, minent un marché naissant.

Finalement les offres payantes de musique qui doivent faire face à la concurrence des échanges de pair à pair

s'avèrent être les plus compliquées à l'usage. "Le pragmatisme devrait primer sur le dogmatisme", s'emporte

Christophe Cuvillier, directeur général de la Fnac, au sujet de l'absence d'interopérabilité des supports de

musique numérique. "Le consommateur qui a légalement acquis de la musique en ligne devrait avoir le choix de

l'écouter sur le support de son choix", poursuit-il. Un vœu pieux, car la musique qui sera en ligne sur

Fnacmusic.com, samedi 18 septembre, sera au format WMA de Microsoft et incompatible avec un environnement

Linux.

(Eric Nunès, Le Monde du 20 septembre 2004)

3 – La filière musicale a surtout été bouleversée par l'entrée de nouveaux acteurs venus du monde de

l'informatique, de l'Internet (les fournisseurs d'accès) et de la téléphonie mobile. Ils se sont engouffrés dans la

brèche, en proposant leurs propres services de téléchargement, de fichiers musicaux ou de sonneries de

portables. Ce dernier marché s'est développé beaucoup plus rapidement que celui du téléchargement légal en

France et il est plus lucratif. Le moteur de recherches Yahoo ! songe même à se substituer aux maisons de

disques en produisant et en distribuant ses propres artistes. Ces offensives ont contraint les quatre majors disque

(Universal, Sony-BMG, EMI et Warner) et les labels indépendants à prendre le train numérique en marche. Elles

cherchent aujourd'hui de nouvelles voies pour compenser l'effondrement du marché du CD, qui a chuté de 42 %

ces quatre dernières années.

Un autre moyen d'attirer les consommateurs vers les offres de téléchargement légal se fait par des

opérations de discount sur les prix des titres. Universal Music propose désormais la mise à disposition d'une

partie de son catalogue (1 500 albums anciens) au prix de 7 €. Soit près de 3 euros de moins que les prix

pratiqués habituellement sur les sites de téléchargement. Ces baisses ne concernent pas les nouveautés.

Certains envisagent même un accès gratuit à la musique pour le consommateur, le financement étant assuré par

des revenus publicitaires. Un major du disque (Universal), un éditeur (EMI Publishing) et un label indépendant

(Koch Records) se sont ainsi associés à une société new-yorkaise, Spiral Frog, pour mettre gracieusement en

ligne leur catalogue.

(Source : Guillaume Fraissard et Bruno Lesprit, Le Monde du 17 novembre 2006)

Q1 – Calculez l’élasticité-prix de la demande d’un CD en sachant que la baisse du prix de 30% n’a

pas empêché une baisse de la demande de 42%. Expliquez votre résultat ? (2 pts)

Q2 – Quelles ont été les politiques des firmes musicales face au téléchargement gratuit ? (3 pts)

Q3 – Pourquoi peut-on parler d’une « institutionnalisation » du marché du téléchargement ? (2 pts)

Q4 – Comment les firmes se protègent-elles de la concurrence sur ce nouveau marché ? (1 pt)

c) – Un nouveau modèle économique ?

1 – Campagnes pour la gratuité des transports publics, contre les coupures d'électricité pour défaut de

paiement de facture, actions contre la taxe d'habitation, occupations de logements vides par des mal-logés,

batailles pour l'accès aux médicaments des pays les plus pauvres. Toutes ces manifestations ont remis sur le

devant de la scène le concept de gratuité, redevenu l'un des chevaux de bataille des anticapitalistes. Signe des

temps, en 1995, Jean-Louis Sagot Duvauroux, philosophe, faisait paraître chez Desclée de Brouwer un Eloge de

la gratuité qui, aujourd'hui, libre de droits, se taille un petit succès sur Internet.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%