La Chine ,un nouvelle eldorado

La Chine ,un nouvelle eldorado économique. Quelle

intégration professionnel pour les occidentaux migrant en

Chine ? seulement si l on est préparer aux chocs culturelles

Travailler en Chine

La Chine n’est pas un pays mais un monde à part : 1,4 milliard d’individus avec une culture et

des règles sociales propres, héritées du confucianisme, du taoïsme et des structures impériales.

Un monde qui, pour un occidental, peut être rempli de contradictions et de chausse-trapes.

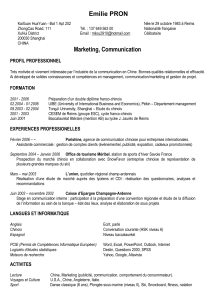

Consultante du cabinet Intervenance isalariat et enseignant-chercheur à l’université Paris V,

Pascale Reinhardt conseille les cadres qui partent à l’assaut de l’eldorado économique chinois.

Son leitmotiv ? «En Chine, un seul mot d’ordre : adaptabilité.»

Premiers pas en Chine…

«Sur la Côte Est, les Chinois sont habitués aux comportements et à la manière de vivre

occidentale. Toutefois, des manquements graves aux codes du savoir-vivre chinois risquent de

les froisser durablement». Principal écueil, la rigidité des rapports hiérarchiques héritée de la

célèbre «bureaucratie céleste» impériale. Le respect de l’autorité est absolu, la parole du

supérieur n’est jamais mise en doute. «Les méthodes de management participatif, typiquement

occidentales, sont donc inadéquates : en Chine, un cadre se décrédibilise en demandant son

avis à un subordonné.»

Au quotidien, la culture chinoise est entièrement tournée vers la recherche d’équilibre et de

stabilité. «Pour un Chinois, il est inconcevable de dire non ou même de ne pas répondre à une

question. Ne pas satisfaire les attentes de son interlocuteur, c’est se mettre dans une position

de conflit, incompatible avec l’exigence d’harmonie du confucianisme», explique Pascale

Reinhardt. Une conception des rapports à autrui déstabilisante pour un cadre occidental. Ses

subordonnés préfèreront lui désobéir plutôt que d’exprimer ouvertement leur désaccord, ou

encore lui mentir plutôt que d’avouer leur ignorance… «Face à ces contradictions, surtout ne

jamais céder à l’emportement, ne jamais hausser le ton». La colère est une entorse grave au

contrat social, déshonorante et contre-productive dans une logique managériale de

coopération franco-chinoise.

Premières négociations…

En Chine, l’art de la négociation réside dans la capacité à s’adapter. Selon Pascale Reinhardt,

«les rapports entre partenaires sont extrêmement complexes et fluctuants». Première

difficulté, déchiffrer la trame emmêlée des réseaux d’influence. «Une secrétaire anonyme peut

tout à fait jouer un rôle clé… si elle est un membre influent du Parti». Politique, réseaux

occultes et solidarités familiales… La hiérarchie décisionnaire respecte rarement

l’organigramme apparent de l’entreprise.

«Les Chinois ont une culture de l’adaptation. Le contexte évolue ? Ils adoptent une nouvelle

attitude… et exigent aussitôt une redéfinition des accords» avertit encore Pascale Reinhardt.

L’erreur, pour les Occidentaux, consiste à croire la négociation close avec la signature des

contrats. Accepter la remise en questions de ses schémas personnels est donc la condition sine

qua non d’une collaboration réussie.

Premières relations professionnelles…

«Les Chinois sont capables de déplacer des montagnes. Toutefois, pour mobiliser

efficacement leurs ressources, il faut accepter d’abdiquer ses propres cadres de référence.»

Etape difficile, mais indispensable. Les Chinois acceptent mal qu’on les surveille et qu’on

leur impose de suivre, pas à pas, un raisonnement cartésien. «Les Allemands l’ont mieux

compris que les Français : ils laissent leurs subordonnés libres de leurs méthodes, même si

elles leur semblent moins productives. Essayer de faire pousser des radis en tirant dessus

n’apporte pas des résultats convaincants… (proverbe chinois)».

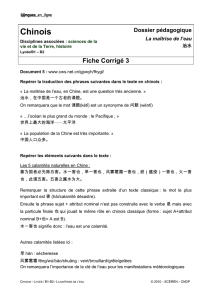

Reste que le vade-mecum indispensable pour les candidats au départ est de connaître les

rudiments du mandarin. «On n’appréhende jamais mieux une culture qu’en s’appropriant sa

langue. Comprendre l’écriture figurative, c’est déjà admettre le mode de pensée chinois, plus

analogique qu’analytique», ajoute ainsi Pascale Reinhardt.

Spécificités Chine

Qualités nécessaires pour réussir à manager en Chine.

« La Chine n’est pas un pays, c’est un Monde à part, représentant 20% de l’Humanité, avec ses

règles, son Histoire, son mode de pensée, ses non-dits et, avant tout, la Force du Nombre. La

Chine peut fasciner ou faire peur, paraître belle ou inspirer le dégoût, mais, si on se donne la peine

d’essayer d’en découvrir ne serait-ce qu’une petite partie, elle ne peut laisser indifférent. Il faut

donc laisser au placard ses références occidentales, et tout ce qui paraît normal en Occident pourra

induire des montagnes de problèmes en Chine ».

Essayer de faire pousser des radis en tirant dessus n’apporte pas de résultats

convaincants - Proverbe chinois

Prendre du temps

Les Occidentaux, et en particulier les Français, se plient difficilement aux

représentations du monde et aux conceptions spatio-temporelles des Chinois.

Aujourd’hui, seuls le temps passé en Chine et des connaissances culturelles et linguistiques aident

les Français expatriés à dépasser cette contrainte et à atteindre leur efficacité optimale. C’est le

meilleur facteur d’intégration professionnelle en Chine, plus qu’ailleurs ; un minimum de 2 ans

après l’arrivée est indispensable pour obtenir une bonne efficacité.

Se connaître et accepter le point de vue de l’autre

A l’adaptation difficile s’ajoutent des réactions exagérées, naturelles dans un environnement

complexe ou hostile : surgissent alors des comportements peu nuancés, réponse inconsciente à

une situation éventuellement dangereuse. L’adaptation dépendra évidemment de la capacité du

manager à se questionner sur ses propres fonctionnements, ses schémas de représentation, et à

apprendre de ses difficultés : s’interroger, avant de partir, sur ses capacités personnelles à

accueillir des différences de comportement, de management ou de vie quotidienne... et à faire

évoluer ses employés et son management, chinois ou non.

Savoir s’interroger sur son attitude : mesurer à quel point nos croyances peuvent biaiser notre

adaptation. Avoir préparé des arguments et des comportements contre « notre caractère de

missionnaires détenteurs de vérités universelles à propager », « notre prédilection pour l’argutie ».

Faire preuve d’empathie : se mettre à la place de l’autre, le comprendre, pour mieux saisir

l’ensemble des données propres à la relation - sans nécessairement avoir à adopter son point de

vue. Accepter les différences et essayer de mieux les appréhender.

Comprendre sa propre culture du conflit

Une grande partie des personnes interrogées ont confirmé l’impression initiale selon laquelle les

Chinois répugnent au conflit direct et ouvert, réputé socialement inacceptable. Les réactions

individuelles des répondants face à des situations plutôt larvées dépendent de leur personnalité et

de leur capacité à comprendre le point de vue de leur interlocuteur, quelle que soit sa culture. Le

respect de l’harmonie, valeur confucéenne de référence, entraîne une profonde aversion des

Chinois pour les conflits ouverts. Cela se traduit par des jeux indirects, non pas par l’absence de

conflit. Ces données culturelles de base ont des conséquences personnelles et relationnelles

nombreuses pour les Français de l’enquête. Elles sont la principale source de confusion et de

malentendus, qui rendent difficile la communication et compliquent l’harmonie des attitudes. Elles

constituent, pour nombre des personnes interrogées, un frein à l’efficacité de leur travail dans le

contexte chinois.

Développer sa capacité à s’interroger sur ses schémas personnels, accepter l’observation sans

références trop marquées. Savoir s’interroger soi-même en permanence, même après le départ,

sur « ma réaction personnelle par rapport aux engagements non respectés ».

Conserver la vision globale des problèmes : assurer la délégation (surveillée, diront certains) et

le découpage des tâches, qui ne font pas toujours bon ménage avec le management vu par les

Français...

User de diplomatie dans la recherche d’informations

Ne pas contester l’autorité officielle, en France comme en Chine.

Ne pas être franco-français

Une tendance des entreprises qui s’installent en Chine étant de conserver leur culture française ou

occidentale, le risque est grand pour des personnes déstabilisées dans leur environnement

quotidien (mais pas toujours conscientes de l’être) de vouloir plaquer des systèmes de

management qui ne correspondent pas à ce qu’attendent ou peuvent absorber les collaborateurs

chinois, même ceux qui connaissent l’Occident.

Parmi les chausse-trappes fréquentes, le fait de prendre trop en main le nouvel expatrié, de le

protéger d’un « choc culturel » inévitable, ne semble pas bénéfique à l’adaptation. Ceux qui ont le

plus été protégés à leur arrivée sont aussi ceux qui ont ensuite le plus de mal à adapter leur

fonctionnement aux différences montrées par leurs subordonnés chinois, ou même à questionner

ce fonctionnement.

Comprendre l’interpénétration des réseaux : « un maillage complexe dans lequel chaque niveau

de réseau doit être en harmonie avec les autres, en particulier vie personnelle/vie privée ».

Parler (au moins) quelques mots de mandarin

Avoir des connaissances culturelles et historiques

Connaître les rudiments de l’étiquette

Partir en Chine sans connaître au moins quelques phrases ou locutions de chinois courant nous

semble une erreur : tous les managers qui ont qualifié leur expérience de « réussie ou très

réussie » ont montré de l’intérêt, lors de l’entretien, pour la langue et la culture du pays où il

s’implantaient. Que cet intérêt ait été antérieur ou non à leur arrivée, il leur a permis d’aplanir des

difficultés parfois présentées par leurs collègues moins souples comme inéluctables.

Connaître le terrain avant d’arriver pour travailler : « Mon poste précédent comprenait des

missions régulières en Chine. Il était conçu comme une formation/préparation au poste en

expatriation ». « Notre groupe a une structure d’expatriation plutôt étoffée : j’avais fait plusieurs

voyages de préparation et j’avais déjà été envoyé dans un autre pays d’Asie, où j’étais bien plus

isolé ».

OBJECTIFS DE PROGRES

L’expérience de travail en Chine peut être très déstabilisante, sur le long terme, pour une personne

mal préparée à l’opposition des schémas cognitifs. Les principales pistes d’amélioration identifiées

concernent la bonne connaissance de ses propres schémas de représentation, un accompagnement

individuel, et une meilleure compréhension, de la part du management international, de la

spécificité des activités en Chine, par rapport à d’autres expatriations.

L’expression de satisfaction des répondants est mitigée : les personnes les plus satisfaites de leur

expérience sont celles qui sont présentes en Chine de leur propre initiative et/ou qui parlent

chinois. Une partie des employés de groupes internationaux se sont sentis « jetés à l’eau ».

Pour tous ceux qui ont déclaré que leur expérience était réussie, l’utilisation de quelques rudiments

de mandarin, le respect des bonnes manières et de l’étiquette chinoise sont indispensables. Il sera

donc impossible à un Français de s’adapter et de se faire respecter s’il insiste sur le maintien de ses

propres codes. Ces différences concernent aussi bien les gestes que le contenu des échanges.

@ Tous droits réservés - Par Pascale Reinhardt, 42 ans, est coach, chercheur et formatrice,

spécialiste du management interculturel, de la communication de conflits et de la négociation

(environnements chinois, européen, nord-américain). ([email protected])/ Pour Objectif Chine.

Extrait d’une étude universitaire en psychologie sociale portant sur le management des occidentaux

en Chine, réalisée d’après le témoignage de plus de 80 personnes

Présentation de l’auteur :

Pascale

Reinhardt

(Word, 28.5 ko

Droit et Economie

Dans la mesure où la majeure partie des publications juridiques sur la Chine relève du droit

économique, ce chapitre regroupe, de façon parfois arbitraire, les deux disciplines. La

production dans ces domaines est essentiellement tournée vers la publication d’articles et de

rapports, et le nombre limité de travaux monographiques

est peut-être encore plus évident qu’ailleurs.

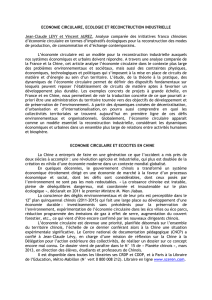

L’économie La recomposition du paysage économique de la Chine après les réformes

introduites à la fin des années 1970, l’ouverture du pays à l’économie planétaire et la place

grandissante qu’elle occupe dans la concurrence mondiale ont créé un large besoin d’analyse

et d’explication. Cependant, hormis quelques titres de vulgarisation et donc forcément concis

(« Que sais-je ? » – épuisés –, La Découverte, Nathan), nous manquons en français d’études

d’ensemble et régulièrement mises à jour sur la situation macro-économique chinoise.

L’ouvrage le plus complet publié à ce jour est sans aucun doute celui de l’Ocde, La Chine

dans l’économie mondiale : les enjeux de politique économique intérieure. Il faut dire qu’il

existe naturellement une vaste littérature grise produite par les organismes officiels ou

professionnels français, etsurtout un vaste fonds, en anglais, auquel les personnes intéressées

ont l’habi-tude de se reporter (Banque mondiale, Fonds monétaire international, etc.).

La raison de cette situation, outre la rapide obsolescence des écrits concernant la situation

chinoise, est, sans conteste, la faiblesse numérique de nos économistes spécialisés sur la

Chine.

La production éditoriale française

Elle est dominée par trois types d’écrits :

— des ouvrages de gestion rédigés par des praticiens, souvent non sinisants, concernant

l’approche du marché chinois (les investissements, l’implantation des entreprises en Chine,

l’art de la négociation, les difficultés du management interculturel…) ;

— des monographies savantes portant sur des questions de société et qui, pour la plupart, ont

été rangées, dans le présent recueil, sous la rubrique des sciences sociales et humaines (monde

du travail, main-d’oeuvre migrante, recompositions régionales, aménagement du territoire et

travaux d’infrastructure…) ;

— des études plus générales traitant de la transition vers l’économie de marché – englobant

parfois les autres pays socialistes – et s’attachant à ses conséquences, aux réformes des

entreprises, aux enjeux de l’entrée dans l’Omc, au choc de la crise asiatique, à la place de la

Chine sur l’échiquier mondial…).

Les€diteurs, généraux ou spécialisés, ne semblent pas encore porter leur attention sur ce

champ spécifique ; seule la maison L’Harmattan s’efforce de publier des€tudes sur l’Asie en

général et la Chine en particulier.Le droit En dehors d’ouvrages antérieurs à la Seconde

Guerre mondiale, les publications sur le droit chinois furent et sont dépendantes de l’évolution

du droit en Chine. Ce n’est que depuis 1979 que la Chine a adopté une voie légale et décidé

de se doter de lois et règlements. Depuis vingt-cinq ans, l’on observe une véritable révolution

juridique, dont l’arrivée à maturité prendra encore quelque temps. Les publications sur le droit

chinois sont par conséquent peu nombreuses, car rendues difficiles par une évolution très

rapide du contenu du droit, tant national que local, une absence de publication quotidienne

officielle des lois et réglementations et une relative confidentialité entourant la diffusion de

ces textes. Depuis peu, les autorités chinoises ont fait un effort de transparence avec le

développement de sites Internet sur le droit chinois et se sont engagées dans ce sens dans le

cadre de l’Omc.

L’état de l’édition française Elle est d’abord le reflet du petit nombre de chercheurs travaillant

sur le droit chinois. Il y a plus de publications assurées par des cabinets d’avocats à finalité

professionnelle que de publications scientifiques. Elle est ensuite tributaire d’un marché réduit

(l’intérêt pour les droits étrangers en France est limité et l’enseignement du droit chinois est

exceptionnel). Elle est enfin dépendante de la domination de l’anglais dans la pratique

internationale des affaires (des spécialistes français publient en anglais sur le droit chinois).

De plus, l’évolution très rapide du droit chinois amène les auteurs à privilégier la publication

d’articles par rapport à celle d’ouvrages.

Les publications professionnelles Les cabinets d’avocats français installés en Chine diffusent

des lettres d’information sur le droit chinois ; ils publient de nombreux articles d’actualité

juridique dans des revues professionnelles ; parfois ils contribuent à des publications

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%