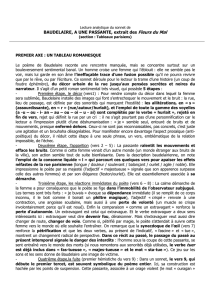

LA 4 : «À une passante

LA 4 : «À une passante »

La passante est une femme à la fois belle et mystérieuse, aperçue lors d’une rencontre aussi

inattendue que violente. Elle incarne l'idéal baudelairien de la beauté moderne. Mais ce

poème exprime le sentiment de la fugacité du bonheur et le spleen auquel le poète est

condamné. La relation amoureuse semble vouée à l’échec avant même qu’elle ait pu

commencer.

Introduction

Le sonnet en alexandrins est construit sur un thème romanesque, celui d'une rencontre de

hasard. Mais le thème est traité dans une tonalité typiquement baudelairienne: éblouissement

esthétique de la beauté, attirance sensuelle d'une présence féminine, quête d'une nouvelle

existence idéalement heureuse et échec déchirant d'une relation qui laisse le poète

tragiquement désemparé.

I - Le récit d'une rencontre bouleversante

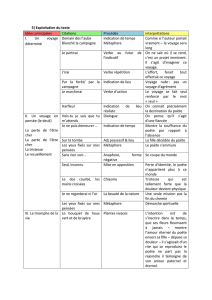

1) Le cadre de la rencontre:

-vers 1: animation et bruits de la rue. Bruits agressifs de la ville (« hurlait »). Le poète,

représenté par le pronom tonique « moi » est environné par ces bruits, comme le traduit la

construction syntaxique du vers.

- La rue est une synecdoque de la ville et, surtout, de la multitude.

- Personnification de la rue, dont l'agressivité est rendue par le verbe « hurlait » et l'adjectif

« assourdissante » (longueur de ce mot dans le vers).

Un cadre urbain qui n'a rien d'enchanteur. Un cadre moderne. Un espace dans lequel le

poète se sent emprisonné.

2) La progression du récit et la composition du sonnet

- Deux moments: évocation de la rencontre puis regard rétrospectif du poète. Ces deux temps

respectent la construction classique du sonnet, qui dissocie les quatrains et les tercets:

présentation de l'apparition et réactions du poète (quatrains) bilan de la rencontre: son pouvoir

et son échec (tercets).

- L'hémistiche qui introduit le premier tercet (« Un éclair... puis la nuit! » est un résumé

métaphorique de la rencontre. Antithèse l’« éclair » retrace le bonheur entraperçu grâce à la

passante et suggère le coup de foudre du poète; la « nuit » symbolise le désespoir d'une vie

sans amour, ressenti au moment où la femme repart, inaccessible. Les points de suspension

représentent le moment où la rencontre aurait pu se faire, où l'amour aurait pu naître.

L'exclamation souligne le désespoir du poète condamné à retrouver la nuit et tout ce qu'elle

symbolise.

- Tercets: discours lyrique empreint de regrets que le poète adresse à la femme qui ne peut

l'entendre puisqu'elle est passée.

3) Le coup de foudre

- Le champ lexical des phénomènes atmosphériques: « ciel » (v. 7), « ouragan » (v. 7),

« éclair » métaphorise le coup de foudre.

II - La passante, idéal de la femme moderne

1) Une beauté moderne idéale

-V. 2: la succession d'adjectifs et de groupes nominaux. apposés donnent l'image d'une

femme, à la beauté moderne. Silhouette étirée (« longue », « mince »). Beauté liée à son deuil

et à ses habits noirs: sa tristesse ne peut que séduire le poète hanté par le spleen. C'est une

allégorie de la souffrance, mais d'une souffrance supérieure, presque aristocratique: « douleur

majestueuse ».

- Sa beauté n'a rien de commun ni de vulgaire: « majestueuse », « noble », « fastueuse ». La

beauté de cette femme est magnifiée par son deuil. Elle ressemble à une oeuvre d'art (« avec

sa

jambe de statue »).

- Le premier enjambement permet de mettre en valeur le groupe verbal noyau de la phrase

« Une femme passa ». Le deuxième rend sensible le rythme souple et élégant de sa démarche

en invitant à lire les vers 3 et 4 sans pause. La rime interne au vers 4 (« Soulevant / balançant)

et le rythme parfaitement équilibré du tétramètre (3/3/3/3) traduisent son allure et sa démarche

à la fois ondoyante et élégante. Les mots à la rime des vers 2-3 — « majestueuse »/« fastueuse

» — soulignent son rang social élevé et sa distinction.

2) Une femme ambiguë et ambivalente

- V. 8: alexandrin régulier dont le parallélisme de construction souligne la dangerosité de la

femme. La douceur n'apporte pas la sécurité ni le bonheur, mais une fascination qui marque

l'infériorité du poète, sa dépendance maladive. L'antithèse entre « plaisir » et « tue » évoque le

malheur qui naît de tout amour pour Baudelaire: la beauté de la femme fait signe vers un idéal

que l’on croit accessible à travers elle, mais seule la déception s'ensuit, et l'amertume d'avoir

cru à cette promesse fallacieuse de la beauté.

- Le verbe « renaître » s'oppose à « tue ». Le regard de la femme redonne vie au poète en ce

sens que cette femme aurait pu être la médiatrice vers l'idéal.

La passante est à la fois une soeur de douceur et de tendresse et un possible bourreau à la

beauté dévastatrice.

III - Le poète entre Spleen et Idéal

1) Le poète en attente de l'idéal : la fugacité de la beauté

- Le poète se trouve en position d'infériorité par rapport à la femme. Son attitude est figée et

« crispé(e) », par opposition à l'agilité et à la mobilité de la femme. Il semble condamné à

l’immobilité, comme incapable de rien faire ; le « Moi » en début de vers souligne cette

opposition Mouvement/ immobilité

- V. 11 : le mot « éternité » s'oppose précisément au terme « passante » et à tous ceux qui

connotent le passage rapide, la fugacité. La passante ne peut-être revue car elle est par nature,

évanescente et insaisissable. Elle est l'expression de l'éphémère. Sa beauté vaut justement

parce qu'elle est fulgurante.

2) Le bonheur impossible, le poids de la fatalité

- La rencontre avec la passante est marquée du sceau de l'impossibilité. Le désespoir du poète

s'exprime à travers la gradation : « Ailleurs ... peut-être ! », la ponctuation expressive, le

soulignement de l'adverbe de temps « jamais », qui montre que le poète a conscience que le

rêve de retrouver cette femme est un leurre.

- La séparation du couple est ce suggérée par plusieurs moyens:

- le chiasme du vers 13 (au sein d'un parallélisme de construction) mime dans la syntaxe

leur séparation

- le parallélisme de construction indique l'ignorance et l'éloignement réciproques des

deux protagonistes

- l'opposition fondamentale des deux personnages, marquée par la répétition des

pronoms « Je/Tu »

- la différence de sens des verbes (« tu fuis » = départ brusque et volontaire ; « je vais »

= errance malheureuse).

- Le derniers vers, particulièrement important dans un sonnet, est une invocation soulignée par

l'anaphore du vocatif lyrique « ô ». L'irréel du passé (« que j'eusse aimée ») présente un

amour demeuré imaginaire.

Pessimisme de Baudelaire dans ce récit d’n échec amoureux « programmé ».

Le récit quasi anecdotique au début prend à la fin une dimension plus symbolique à la fin. Il

marque la présence d’une fatalité contre laquelle le poète ne peut pas lutter. On sent le

désespoir du poète, sa lucidité sur la triste condition humaine.

Conclusion

En relatant la rencontre fulgurante, dans la grande ville moderne, du poète avec une femme

à la beauté saisissante mais inaccessible, « À une passante » est représentatif de la tonalité

des poèmes de la section « Tableaux parisiens », où se croise sous les yeux du promeneur la

multitude des personnages fascinants ou émouvants qui peuplent le Paris du Second Empire.

C’est un contexte très agressif et bruyant qui est le cadre d’une rencontre coup de foudre qui

s’avère très décevante et frustrante pour le poète qui ressent sa solitude et sa vanité.

Ce sonnet a été à l'origine d'un mythe littéraire moderne, celui de la belle passante. La

figure de la passante, apparition féminine fulgurante entrevue dans une foule par le poète saisi

et fasciné, hante en effet de nombreuses oeuvres du XIXe et du XXe siècles.

(« Une allée du Luxembourg », Nerval manuel p. 231, « Apparition », Mallarmé – cf

également le thème du Jardin public, nouveau locus aemonus, une rencontre avec la

modernité dossier p. 230,231)

1

/

3

100%