Analyse de « Ma Bohême » Question : quel(s) sens Rimbaud donne

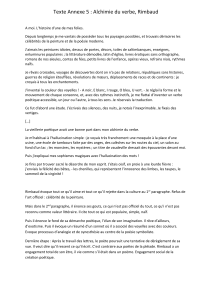

Analyse de « Ma Bohême »

Question : quel(s) sens Rimbaud donne-t-il au motif du voyage dans ce poème ?

Introduction :

Présentation : « Ma Bohême » est un poème écrit par Rimbaud en octobre 1870. Cette époque est

pour le jeune poète une charnière, puisqu'il passe progressivement de l'enfance à l'âge adulte, à

travers l'expérience de la guerre, et des fugues répétées qui vont le mener à Paris. C'est aussi

l'époque du choix définitif de la poésie.

Lecture

Problématique : On peut se demander, à la lecture de ce poème, quel sens Rimbaud donne au motif

du voyage. En effet, il est clair que ce poème part d'une expérience autobiographique, celle de la

fugue. Mais le choix de l'écriture poétique, plutôt que d'un récit ouvertement autobiographique, tend

à transformer cette expérience pour lui donner une portée plus universelle.

Annonce du plan : Je vais donc essayer de montrer que le thème du voyage prend trois sens

successifs, un sens autobiographique, un sens symbolique et un sens initiatique.

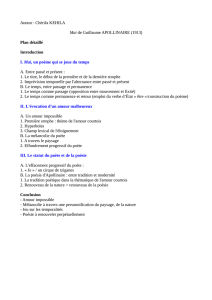

I. Un voyage autobiographique : une fugue d'adolescent

1. Contexte d'écriture

Rimbaud évoque dans ce poème l'une des fugues qu'il a faites à l'âge de seize ans pour fuir la

rigueur de sa mère et essayer de gagner Paris, centre de la vie littéraire française. Au vers 6, il

évoque la figure du Petit-Poucet, qui sert de métaphore pour le désigner. La situation des deux

enfants est pourtant différente : le Petit-Poucet a été abandonné par ses parents, tandis que le jeune

Rimbaud a fait une fugue. Mais dans les deux cas intervient un conflit avec les parents. D'une part

Rimbaud a bien été abandonné par son père, d'autre part la sévérité et l'incompréhension de sa mère

face à sa vocation poétique peuvent aussi être vécues sur le mode de l'abandon. De plus, le choix de

la figure du Petit-Poucet montre que Rimbaud attend une reconnaissance, il cherche à laisser une

trace par l'écriture, comme le héros légendaire qui sème des cailloux pour garder la mémoire de son

chemin.

2. Un voyage pédestre

On trouve dans la première strophe la répétition du verbe « allais », sans que ce verbe reçoive un

complément. On ne sait pas où allait le poète, mais cela n'a sans doute aucune importance. Ce qui

compte, c'est le voyage lui-même. L'imparfait, au contraire du passé simple, sert à montrer l'action

dans son déroulement, sans considérer son début et sa fin. De même, le pluriel « des routes » évite

toute précision sur le lieu exact de l'évocation. On retrouve le même procédé dans « ces bons soirs ».

Le déterminant démonstratif a ici une valeur déictique : il ne permet pas un repérage absolu, mais

ancre le texte une énonciation de discours. Ce voyage a lieu en « septembre », très peu de temps

avant l'écriture. Le poète privilégie un moment de la journée, le « soir » et la tombée de la nuit.

3. Une situation difficile

Le poète utilise beaucoup de termes qui font référence à sa situation matérielle. Il évoque ses

« poches crevées » (trouées, et vraisemblablement vides), son paletot, le « trou » de sa culotte

« unique » et ses souliers. Ceux-ci sont dits « blessés ». Il s'agit d'une hypallage, figure de style qui

consiste à faire une inversion grammaticale : « blessés » est grammaticalement épithète de

« souliers » mais renvoie, pour le sens, à « pied », peut-être à « coeur » : la force de l'hypallage

permet de laisser en suspens la question de la référence exacte du qualificatif.On peut ainsi dire que

le poète, couchant sur le papier les blessures de son coeur, inscrit son poème dans le registre lyrique.

L'importance accorée aux marques de la première personne confirme cette hypothèse.

II. Un voyage symbolique : la vie de bohême

1. Un parfum de liberté

Malgré la situation difficile qu'il évoque, ce poème n'est pourtant pas triste. Au contraire, il exprime

la joie de l'adolescent qui se sent libre. Les obstacles sont transformés en faveur, comme le montre

l'emploi du verbe « devenait » au vers 2. Ainsi, ne pas avoir de logement pour dormir devient le

signe d'une extraordinaire liberté : le monde entier devient l' « auberge » du jeune homme. Il

s'approprie la nature, par l'emploi du déterminant possessif de la première personne, « mon

auberge », « mes étoiles ». De plus, le poème évoque sur le mode onirique ou métaphorique les

désirs du jeune homme, à l'auble de l'âge adulte : il s'agit d' « amours splendides » et de « vin »...

2. Un épisode symbolique

Le poème ne renvoie pas directement au contexte précis qu'il évoque. La dimension

autobiographique n'apparaît pas avec évidence, notamment si l'on ne connaît pas la vie de Rimbaud.

Le lieu retenu est symbolique : il s'agit « des routes », symbole de liberté. Le seul élément du

paysage est le ciel (terme répété) qui a une valeur symbolique : il désigne l'idéal, la liberté, le désir

de s'élever, par opposition à la terre, qui désigne le monde matériel. De même, le moment choisi est

symbolique : c'est le soir, le moment du passage entre le jour et la nuit, le moment où les choses

prennent un air irréel (les « ombres fantastiques »), le moment également où on passe de la veille au

sommeil. Le chant lexical du rêve est en effet très important dans ce poème. On relève « idéal »,

« rêvées », « rêveur ». Le jeune homme a « un pied près de [s]on coeur » : le réel (les pieds blessés)

rejoint le rêve et l'idéal (le coeur est le siège des émotions). De la même façon, la comparaison au

vers 11 rapproche (on pourrait dire « transforme ») l'eau de la rosée en « vin de vigueur ». Cette

image est peut-être un clin d'oeil au premier miracle accompli par Jésus dans l'Evangile, celui de

transformer l'eau en vien lors des noces de Cana. L'expérience vécue par Rimbaud tien elle aussi du

miracle !

3. Le titre et le sous-titre

Le titre du poème renvoie à la « bohême ». Ce nom, issu de la région dont sont originaires les

Bohémiens, évoque le voyage. On appelle également « bohême » la vie que mènent les artistes qui

refusent les normes bourgeoises de comportement. Mener une vie de « bohême », c'est refuser de

travailler de ses mains, de faire de l'argent son seul but dans la vie, c'est cultiver la jeunesse, aux

marges de l'existence rangée des bourgeois. En ce sens, la « bohême » pourrait symboliser la vie

entière d'Arthur Rimbaud.(Vous pouvez penser à la chanson d'Aznavour qui reprend ce titre et ces

thèmes)

Quant à « fantaisie », ce nom renvoie également à l'idée de liberté, de jeunesse et de légèreté. « On

n'est pas sérieux quand on a dix-sept ans » a écrit Rimbaud dans un autre poème. On peut également

penser à l'un des poèmes de Nerval, intitulé « Fantaisie » et qui donne également une place

primordiale à la musique et au rêve.

III. Un voyage initiatique : un jeune poète

1. L'inspiration poétique

Au vers 3 le poète se dit le « féal » de la « Muse ». la Muse est une déesse antique qui préside à

l'inspiration, tandis que le « féal » est, dans l'univers médiéval, celui qui a prêté sa foi, qui s'est

dévoué corps et âme à quelqu'un d'autre. L'activité poétique est évoquée dans le poème aux vers 6

et 7. Le rejet de « des rimes » au vers 7 met ce terme en valeur et souligne ce qu'il peut avoir

d'incongru. On relève également le participe présent « rimant » au vers 12.

La comparaison entre la rosée et le vin de vigueur, avec l'allitération en [v] renvoie également à

l'idée d'inspiration.

2. La musicalité lyrique

La poésie de Rimbaud est placée sous le signe de la musique, terme qui trouve d'ailleurs son origine

dans le nom « muse ». Les ombres sont comparées au vers 13 à des « lyres ». La lyre est un

instrument de musique qui accompagnait la lecture des poèmes, dans l'Antiquité. On parle d'ailleurs

de lyrisme pour évoquer la poésie, et plus particulièrement l'expression de sentiments personnels.

Par ailleurs, les étoiles sont aussi une source musicale, puisqu'elles font un « doux frou-frou »,

expression soulignée par l'assonance en [u] et que le poète les « écout[e] ». Les rimes du deuxième

quatrain, riches, reposent toutes sur cette assonance. On peut aussi évoqué l'assonance en [e] du

dernire vers, qui est présente sous les trois premiers accents du vers. Le lyrisme semble ainsi le

registre qui permet la métamorphose des sentiments par l'expression musicale. Le rôle de la Nature

comme source d'inspiration est bien conforme à ce registre.

3. Une poétique de la simplicité

Rimbaud reprend ici la forme du sonnet, en changeant de rimes entre les deux quatrains. Il n'hésite

pas à faire des rejets, et à introduire, au côté du lexique soutenu (« lyre », « Muse », « féal ») des

expressions prosaïques (« culottes », « paletot », « élastiques »). On peut noter également

l'expression « oh là là », qui peut paraître bien peu poétique ! En ce sens ce poème est bien une

« fantaisie ».

Conclusion

Le motif du voyage sert à Rimbaud à dépasser l'expérience autobiographique pour donner, en

quelque sorte, un sens à sa vie. Aventure magique, fantastique, la fugue est l'occasion pour le jeune

poète de passer de l'enfance à l'âge adulte, et de faire le choix de la poésie. Ce choix n'est pourtant

pas définitif : Rimbaud, quelques années plus tard, abandonnera la poésie pour la vie de voyage.

Vie, voyage, poésie semble indestricablement confondus dans l'univers de Rimbaud.

1

/

3

100%