b)Le marché a été institutionnalisé

1

C

Ch

ha

ap

pi

it

tr

re

e

5

5

:

:

Q

Qu

u’

’e

es

st

t-

-c

ce

e

q

qu

u’

’u

un

n

m

ma

ar

rc

ch

hé

é

?

?

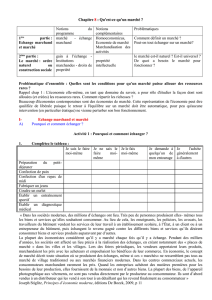

Notions du programme

Notions

complémentaires

Problématiques

1ère partie : Echange

marchand et marché

marché - échange

marchand - gain à

l’échange

Comment définir un marché ? le marché

est-il naturel ?

2ème partie : Le marché,

une institution

Institutions marchandes

- droits de propriété

Homoeconomicus,

propriété intellectuelle

De quoi a besoin le marché pour

fonctionner.

3ème partie : Les limites

de l’échange

marchand

Marchandisation des

activités

Peut-on tout échanger sur un marché?

Problématique d’ensemble : Quelles sont les conditions pour qu’un marché puisse allouer des ressources rares ?

Rappel chap 1 : L'économie elle-même, en tant que domaine du savoir, a pour rôle d'étudier la façon dont sont allouées (et créées)

les ressources rares. Comment répartir les richesses ?

Beaucoup d'économies contemporaines sont des économies de marché. Cette représentation de l'économie peut être qualifiée de

libérale puisque le retour à l'équilibre sur un marché doit être automatique, pour peu qu'aucune intervention (en particulier

étatique) ne vienne perturber son bon fonctionnement.

I

I-

-

E

Ec

ch

ha

an

ng

ge

e

m

ma

ar

rc

ch

ha

an

nd

d

e

et

t

m

ma

ar

rc

ch

hé

é

A) Comment échanger ?

Activité 1 : Pourquoi et comment échanger

Exercice 1 : Faire soi-même ou faire-faire ?

1. Complétez le tableau :

Je sais le faire

moi-même

Je ne sais le faire

moi-même

Je le fais

moi-même

Je demande à

quelqu’un de mon

entourage

Je l'achète

généralement

à d'autres

Préparation du petit-déjeuner

Confection de pain

Confection d'un repas de midi

Fabriquer un jeans

Coudre un ourlet

Établir un entraînement sportif

Établir un diagnostique médical

D

DO

OC

CU

UM

ME

EN

NT

T

:

:

« Dans les sociétés modernes, des millions d’échanges ont lieu. Très peu de personnes produisent elles- mêmes tous les biens et

services qu’elles souhaitent consommer. Au lieu de cela, les enseignants, les policiers, les avocats, les travailleurs du bâtiment

vendent les services de leur travail à un établissement scolaire, à l’État, à un client ou à un entrepreneur du bâtiment, puis

échangent le revenu gagné contre les différents biens et services qu’ils désirent consommer biens et services produits auparavant

par d’autres.

La plupart des économistes considèrent qu’il y a marché chaque fois qu’il y a échange. Pendant des milliers d’années, les sociétés

ont affecté un lieu précis à la réalisation des échanges, en créant notamment des « places de marché » dans les villes et les

villages. Lors des foires périodiques, les vendeurs apportaient leurs produits, marchandaient les prix avec les acheteurs et

empochaient les bénéfices de leur commerce. En économie, le concept de marché décrit toute situation où se produisent des

échanges, même si ces « marchés» ne ressemblent pas tous au marché de village traditionnel ou aux marchés financiers modernes.

Dans les centres commerciaux actuels, les consommateurs marchandent rarement les prix. Quand les entreprises achètent des

matières premières pour les besoins de leur production, elles fournissent de la monnaie et non d’autres biens. La plupart des biens,

de l’appareil photographique aux vêtements, ne sont pas vendus directement par le producteur au consommateur. Ils sont d’abord

vendus à un distributeur qui les vend à son tour à un détaillant qui les revend finalement au consommateur »

Joseph Stiglitz, Principes d’économie moderne, éditions De Boeck, 2009, p 11

2. Pourquoi échangeons-nous ?

Il y a donc des biens que nous sommes incapables de produire nous même faute de moyens, de compétences pour ces biens, il n y

a qu'une seule solution pour se les procurer : échanger = transaction volontaire entre 2 individus dans laquelle on cède une chose

contre une autre chose.

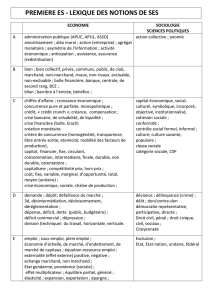

Notion de spécialisation : voir lexique

2

Spécialisation* : pour un individu, une entreprise ou un pays, fait de se spécialiser (se concentrer) dans une ou

quelques activités, et donc d'abandonner les autres activités.

Comment échanger ?

Echange ≠ Racket car l’échange est volontaire.

Echange ≠ Don car il y a une contrepartie. (Remarque : certains dons peuvent être considérés comme une forme d’échange qd

celui qui effectue un don attend du bénéficiaire une contrepartie implicite à plus ou moins long terme)

Le don : échange désintéressé, pas de contrepartie exigible par le droit

L’échange : Transaction volontaire pour laquelle une contrepartie est exigible.

Un échange peut être monétaire ou non monétaire, marchand ou non marchand, ce qui donne 4 types d’échanges.

Marchand* : le demandeur n’est

intéressé que par le bien ou service, le

vendeur par la contrepartie et le lien

entre ceux-ci n’est que d’ordre

commercial

Non marchand* :

La contrepartie n’est pas équivalente

les termes de l’échange sont fortement

influencés par la relation entre les

personnes qui échangent.

Monétaire* : cession d’un bien ou d’un

service en contrepartie de monnaie

pain chez le boulanger

L’échange entre membres de la famille

ou amis à qui on donne « la pièce »

pas un échange marchand.

Services non marchands de l’Etat (prix

non significatif)

Non monétaire* : cession d’un bien ou

d’un service en contrepartie d’un autre

bien ou service

échanges de vignettes Panini à la récré

X dépose ses enfants chez leur grand-

mère et les reprend le soir, non sans

avoir fait auparavant les courses pour la

grand-mère (échange non marchand et

non monétaire).

Notion à retenir de l’activité

Échange marchand* = mode de circulation des biens et services impliquant une évaluation, une négociation,

un accord de deux volontés et un transfert entre les parties. C'est une transaction entre partenaires par laquelle

sont cédés des biens et des services contre d'autre biens et services estimés équivalents. (les termes de

l’échange sont indépendants de la relation personnelle entre les personnes qui échangent.)

B

B)

)

L

LE

E

M

MA

AR

RC

CH

HE

E

E

ET

T

S

SE

ES

S

C

CA

AR

RA

AC

CT

TE

ER

RI

IS

ST

TI

IQ

QU

UE

ES

S

Activité 2 : La diversité des marchés

Question 1 page 68

3

Ainsi, dans un marché :

- 2 parties : un ou des acheteurs (demandeurs) et un ou des vendeurs (offreurs)

- échange entre ces parties de biens ou services

- importance du rapport d’échange : prix, pas forcément sous forme monétaire (exemple : le troc)

- ce rapport induit un échange de produits de valeur équivalente

Marché : lieu de rencontre entre des offreurs et des demandeurs afin d’échanger un bien ou un service

moyennant le paiement d’un prix.

Il existe en réalité une multitude de marchés différents selon :

• les acteurs en présence (ménages, entreprises, administrations publiques ….)

• le type de produits échangés (biens, services, capitaux)

• le degré d’abstraction du marché (des rencontres directes entre offreurs et demandeurs dans les marchés de

Noël d’Alsace en passant par les échanges à distance par internet jusqu’aux échanges totalement fictifs sur les

marchés de capitaux)

• les conventions qui déterminent le mode de fonctionnement du marché (prix déterminé, ventes aux enchères,

marchandage…)

Synthèse du I :

Les marchés sont multiples. Cette diversité s’illustre par la variété des biens et services échangés : du marché des voitures à celui

des footballeurs professionnels. L’évolution des produits fait aussi que les marchés changent dans le temps. Ils différent aussi

par leur taille ou leur échelle : certains sont internationaux, mettent parfois en relation une multitude de protagonistes (marché

automobile européen par exemple) lorsque d’autres sont locaux et concernent un nombre souvent moins important d’agents

économiques. Enfin, leurs modalités de fonctionnement évoluent : internet a, par exemple, facilité le développement des marchés

d’enchères et rend inutile la rencontre physique entre échangeurs.

Néanmoins, quelque soit sa forme, l’échange marchand possède un nombre de caractéristiques invariantes. Il met toujours en

présence un ou des acheteurs (ou demandeurs) et un ou des vendeurs (ou offreurs). La transaction se déroule en fonction d’un

rapport d’échange, le prix, qui se présente généralement sous forme monétaire (mais pas forcément, le troc est aussi un échange

marchand) et induit un échange de produits avec contrepartie de valeur équivalente.

Lire le document 2 page 69 :

Sur le marché des biens et services se fixent les prix, sur le marché du travail, les salaires, sur le marché du capital, les taux

d’intérêt.

(Attention O/D sur le marché du travail)

Nous sommes dans une économie de marché (système économique qui accorde une rôle central aux mécanismes de marché

pour assurer la régulation économique) : triomphe des échanges marchands. Le marché est tellement associé aux économies

modernes qu’il semble correspondre à un "état naturel de l’économie", c’est-à-dire un mode d’organisation spontané de l’activité

économique.

4

Economie de marché* : Système économique où les décisions de produire, d'échanger et d'allouer des biens et

services rares sont déterminées majoritairement à l'aide d'informations résultant de la libre confrontation de

l'offre et de la demande établie par le jeu du marché.

I

II

I-

-

L

Le

e

m

ma

ar

rc

ch

hé

é

e

es

st

t-

-i

il

l

n

na

at

tu

ur

re

el

l

?

?

(

(d

dé

éb

ba

at

t)

)

A) Le marché, ordre naturel … Activité 3 : Le marché, un ordre naturel

La vision libérale du marché repose donc sur une conception particulière de la nature humaine, qui suppose de considérer

l’individu en tant qu’homo oeconomicus (rationalité des comportements, propension naturelle à l’échange).

Pour les libéraux, le marché demeure le système le plus efficace pour assurer la circulation de l’information et la coordination de

multiples décisions économiques. Il assure le maximum d’efficacité dans l’hypothèse de marchés concurrentiels et si l’ordre

juridique sur lequel il est fondé repose sur le strict respect de la propriété. Le laisser-faire (pas d’intervention de l’Etat ) et le

libre-échange constituent les fondements de la pensée libérale.

D

DO

OC

CU

UM

ME

EN

NT

T

D

D

:

:

C

CH

HR

RI

IS

ST

TI

IA

AN

NO

O

R

RO

ON

NA

AL

LD

DO

O

D

DO

OI

IT

T-

-I

IL

L

T

TO

ON

ND

DR

RE

E

S

SA

A

P

PE

EL

LO

OU

US

SE

E

L

LU

UI

I-

-M

ME

EM

ME

E

?

?

Christiano Ronaldo, l'attaquant vedette du Real Madrid, est un des footballeurs les plus talentueux au monde. Il est probablement

également doué dans d'autres activités. Par exemple, imaginons qu'il puisse tondre son gazon plus vite que n'importe qui au

monde. Doit-il pour autant le faire lui-même?

Disons que Christiano Ronaldo puisse tondre sa pelouse en deux heures. Durant ces deux heures, il pourrait tourner une publicité

et gagner 10 000 euros. Diego, son voisin, peut tondre la pelouse en quatre heures. Durant ces quatre heures, il pourrait travailler

au bar à tapas du coin et gagner 40 euros.

Les gains à l'échange dans cet exemple sont énormes : plutôt que de tondre sa pelouse, Ronaldo devrait tourner la publicité et

employer Diego pour tondre le gazon. Tant que Ronaldo paye Diego plus de 40 euros et moins de 10 000 euros, les deux y

gagnent.

Raphael Pradeau, à partir de Gregory N. Mankiw et Mark P. Taylor, Principes de l'économie, De Boeck Université, 2010

Si Ronaldo rémunère Diego 60 euros pour tondre sa pelouse, quel est le gain à échanger pour les deux ? Dans ce cas, les

gains à l'échange sont-ils identiques pour Ronaldo et Diego ?

Ronaldo verse 60 euros à Diego mais peut gagner 10 000 euros grâce à la pub, il a donc un gain à l'échange de 9940 euros. Diego

gagne 60 euros au lieu de 40, il a donc un gain à l'échange de 20 euros.

Gain à l'échange :

Ici, le gain à l'échange est plus important pour Ronaldo que pour Diego.

Même si tout le monde gagne à échanger, le gain à l’échange peut toutefois ne pas être identique pour l’un et l’autre, son partage

pouvant s’effectuer de manière plus ou moins égalitaire.

Gain à l’échange : Ce que l'on gagne à échanger plutôt que de faire soi-même quelque chose.

Grâce à l'échange et à la spécialisation, les individus peuvent consommer plus de biens et services et de

manière plus diversifiée qu'en situation d'autarcie.

D

DO

OC

CU

UM

ME

EN

NT

T

1

1

P

PA

AG

GE

E

7

78

8

–

–T

TE

EX

XT

TE

E

1

1

(

(+

+

L

LE

EX

XI

IQ

QU

UE

E

P

PA

AG

GE

E

3

38

80

0)

)

Expliquez ce qu’est la main invisible ?

Lien entre intérêt personnel et intérêt général

L’expression « main invisible » illustre l’idée qu’en recherchant son propre intérêt, chacun concourt à l’intérêt général.

En contexte de concurrence, le producteur a intérêt à ce que le consommateur soit satisfait, sans quoi il perdrait sa clientèle.

c'est l'intérêt personnel qui, sans le savoir et sans le vouloir, finit par mener naturellement la société au bien-être et à la

prospérité.

Dès lors que l'harmonie des intérêts est naturelle, nul besoin d'une intervention de l'État dans la sphère économique.

L'État doit seulement veiller au respect des libertés économiques.

A nuancer :

Les lois du marché et la recherche de l’intérêt personnel peuvent conduire dans certains secteurs et à certaines époques à un

déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché du travail : par exemple, les entreprises qui délocalisent leur production

dans les pays émergents. Dans ce cas, la « main invisible » ne concourt pas à l’intérêt des travailleurs licenciés.

3. Complétez le texte suivant à l’aide des termes proposés en annexe 4.

Synthèse du II A)

Autorégulateur harmonie sociale Etat-Gendarme prix main invisible libéral

interdépendants naturellement se spécialiser égoïste intérêts individuels profits

Pour l’économiste « classique » et libéral Adam Smith, les hommes sont incités « naturellement » à échanger pour deux raisons :

(1 ) Le marché les a conduit à se spécialiser et cette division du travail les rend interdépendants.

5

Ils sont donc condamnés à échanger leur production. Les hommes se répartissent les tâches pour survivre, puis s’échangent les

fruits de leur travail. Plus les échanges s’accroissent, plus les hommes sont à même de se consacrer à une tâche particulière et

d’espérer des autres la satisfaction de leurs autres besoins.

(2) En poursuivant des buts égoïstes dans l’échange, les hommes s’enrichissent mutuellement (métaphorede la « main

invisible »).

Selon Smith, les « lois » du marché, associées au caractère égoïste des agents économiques, conduiraient à un résultat inattendu :

l’harmonie sociale. La confrontation des intérêts individuels mène naturellement à la concurrence, et cette dernière amène les

individus à produire ce dont la société a besoin. En effet la forte demande provoque l’envolée des prix, cette dernière amène donc

naturellement les producteurs avides de profits à produire le bien recherché. Le marché est autorégulateur.

En conséquence, l'Etat n'a pas à intervenir dans l'économie. Il doit se limiter à son rôle d'« Etat-Gendarme » (l'armée, la police, la

justice) auquel Smith ajoute la prise en charge des infrastructures non rentables. L'Etat doit, en particulier défendre le droit de

propriété indispensable aux échanges et le droit d'échanger librement. Selon Smith, le marché ne peut pas prendre en charge

toutes les activités économiques, car certaines ne sont rentables pour aucune entreprise, et pourtant elles profitent largement à la

société dans son ensemble. Ces activités doivent alors être prises en charge par l’État.

On voit que cette vision repose sur une conception particulière de l’individu qui serait un " homœconomicus "

L' homœconomicus est une notion abstraite par laquelle la science économique aborde la question du

comportement de l'homme. Elle est principalement fondée sur l'idée que les agents économiques sont

parfaitement rationnels et prennent des décisions qui maximisent leur satisfaction

B) …ou construction sociale ?

Pour certains historiens, économistes, anthropologues, le marché est une construction sociale et il ne relève pas d’un ordre

naturel.

a) Le marché n’est pas universel (donc pas naturel)

Activité 4 : Le marché, une construction sociale car il n’est pas universel

nombre d’exemples nous montrent que les relations marchandes n’ont pas toujours existé et contredisent l’idée du caractère

naturel, donc universel des relations marchandes.

D

DO

OC

CU

UM

ME

EN

NT

T

:

:

U

UN

NE

E

I

IL

LL

LU

US

ST

TR

RA

AT

TI

IO

ON

N

D

DE

E

L

L’

’E

EC

CH

HA

AN

NG

GE

E

«

«

P

PR

RI

IM

MI

IT

TI

IF

F

»

»

La Kula, […] est un cercle: au cours des expéditions maritimes auxquelles se livrent les Trobriandais, les nourritures, les fêtes, les

services de toutes sortes et même les hommes et les femmes, semblent pris dans un mouvement circulaire assez régulier dans le

temps et dans l’espace. La Kula, comme le pollatch nord-ouest américain, consiste à donner de la part des uns et à recevoir de la

part des autres, les donataires d'un jour étant les receveurs de la fois suivante. Dans la forme la plus solennelle des grandes

expéditions maritimes (les Uvalaku), la règle est de partir sans rien avoir à échanger ou à donner: on ne fait que recevoir, et

encore, dans des formes très solennelles puisque la chose reçue est d’abord dédaignée et que le donateur affecte, de son côté, une

modestie exagérée, s’excusant de ne donner que ses restes. C'est quand la tribu visiteuse recevra plus tard la tribu visitée (un an

après) que les cadeaux seront rendus.

L’objet essentiel de ces échanges-donations est les coquillages. Il en existe deux genres : les mwali, beaux bracelets taillés et polis

dans une coquille et portés dans les grandes occasions par leurs propriétaires ou leurs parents, et les soulava, colliers ouvrés par

d’habiles tourneurs qui sont portés par les femmes et aussi, plus exceptionnellement, par les hommes. Au quotidien, mwali et

soulava sont thésaurisés. Les Trobriandais les conservent pour jouir de leur possession et ce sont leur seule source de fortune.

D’après Malinowski, ces coquillages sont animés d’un mouvement circulaire: les mwali. donc les bracelets, se transmettent

régulièrement d’Ouest en Est et les soulava, donc les colliers, voyagent toujours d’Est en Ouest. La circulation de ces richesses

obéit à des règles précises: on ne doit pas les garder trop longtemps et on ne doit pas non plus être trop dur à s’en défaire. Il est

donc clair que l’échange Kula ne s’effectue pas selon une base utilitaire. Cet échange n’est pas immédiatement accessible pour la

rationalité économique de l’homme occidental. Il ne s’agit pas ici de vendre et d’acheter des biens mais plutôt d’unir des

partenaires échangistes pour la vie et de nouer le lien social qui unit les membres de la communauté. La Kula est avant tout affaire

de sociabilité et de solidarité. Dans cette affaire, le problème de la valeur des biens, et donc de l’échange équitable entre les

marchandises, est tout à fait ignoré.

100 Fiches de lecture en économie, sociologie, histoire et géographie, Par Marc Montoussé

La kula est le nom d'un système d'échanges de biens prestigieux mais sans aucune valeur économique directe pratiqué à l'est de

la Nouvelle-Guinée entre une vingtaine d'îles, et décrit pour la première fois par un Européen au début du xxe siècle :

l'anthropologue, ethnologue Bronislaw Malinowski aux îles Trobriand.

*Le mot « potlatch » signifiait « action de donner ». Le terme est utilisé par les ethnologues américains pour désigner diverses

cérémonies ostentatoires et dispendieuses donnant lieu à des festivités, à des déclarations publiques, ainsi qu'à des distributions

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%