historique de la publicite et de la publicite politique

1

Exposé sur la publicité politique préparé par Marc LARUE et Ouaeb CHIKHAOUI , NOMIC

LA PUBLICITE POLITIQUE

INTRODUCTION : HISTORIQUE DE LA PUBLICITE, DE LA PUBLICITE POLITIQUE,

ET SA DEFINITION

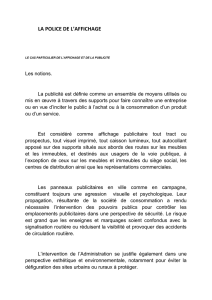

I- LA PUBLICITE POLITIQUE, DEFINITION ET LEGISLATION

1-Définition de la publicité politique

2- Législation de la publicité politique :

2.1 La loi du 15 janvier 1990 :

a/ Pour le candidat :

b/ Les collectivités :

c/ Campagnes présidentiels

II-LA PUBLICITE POLITIQUE, SES TECHNIQUES, SES SUPPORTS

1-La politique et les techniques mercantiles

2-Les sondages

3-Les professionnels de la communication aux services des hommes politiques

4-Les moyens publicitaires dominés par la télévision

III- PUBLICITE POLITIQUE INTERNATIONALE

1/ L’amorce des USA

2/ La publicité politique payée acceptée dans certains pays

3/ Publicité politique et limites de dépenses de campagne

CONCLUSION : la publicité politique, vers une dérive de la « politique spectacle » ?

2

HISTORIQUE DE LA PUBLICITE, DE LA PUBLICITE POLITIQUE, ET SA

DEFINITION

C’est au 19 ème siècle, en France, que la publicité prend place dans la presse sous une autre

forme que des annonces.

En 1836, Emile de Girardin, dans son quotidien « la Presse », a l’idée de vendre des pages de

son journal pour l’insertion de messages publicitaires.

L’affichage et la presse écrite sont jusqu’à la seconde guerre mondiale, les principaux

supports de la publicité. De la fin du 19ème siècle aux années 1930, peintres et dessinateurs

ne dédaignent pas l’affichage, contribuant ainsi à la valorisation sociale de la publicité.

La généralisation de la radio à partir de 1920 offre de nouvelles perspectives à cette dernière

et surtout, ouvre un nouvel espace de créativité.

La publicité se reconnaissait à cette période sous le terme de propagande.

La guerre 14-18 est le déclencheur d’une grande diffusion de la propagande par l’occupation

physique ou idéologique du terrain par tous les supports disponibles : presse, radio, journaux,

tracts, affiches, cinéma.

On peut parler d’industrie de la propagande, qui lorsqu’elle est utilisée à grande échelle,

mobilise et influence les foules.

Exemple de la propagande nazie, fasciste, soviétique, japonaise.

Ce système atteindra son apothéose technologique lors de la seconde guerre mondiale qui

constitue ainsi une fin de parcours politique. La propagande politique s’arrête et commence

alors la publicité politique.

A partir des années 1960, la télévision devient à son tour, après la radio, un nouvel espace de

créativité pour la publicité, mais son apparition en politique est plus subtile.

En effet, la télévision a subi une baisse de crédibilité à cause de la propagande nazie et

communiste (Bolchévique). Avec le temps, elle retrouve une nouvelle identité, une nouvelle

légitimité et l’on ne parlera plus de propagande mais de communication politique.

La publicité a été inventée aux USA, et ce pays a donné également le jour au marketing

politique qui est aujourd’hui utilisé abondamment. Le marketing politique s’affirme comme

un outil récent de la communication politique. Sa nécessité résulte de la conjugaison du

suffrage universel, de la démocratie et du développement des moyens d’information.

Le marketing politique est un conglomérat de méthodes ayant pour objectif de faciliter

l’adéquation d’un candidat à son électorat potentiel, de le faire connaître par le plus grand

nombre d’électeurs. Il faut créer la différence avec le concurrent et avec un minimum de

moyens, d’optimiser le nombre de suffrages que le candidat doit gagner au cours de la

campagne. Une fois cette alchimie mis en place, une stratégie de communication notamment

publicitaire peut-être élaborée.

Les techniques de la publicité ont été largement utilisées au cours de toutes les élections

présidentielles, aux États-Unis, à partir de la fin du XIX ème siècle, et, en particulier, lors de

l'élection de 1936, à l'issue de laquelle l'élection de Roosevelt a été, pour la première fois,

prévue par l'institut de sondage Gallup. En France, en vu de l’élection présidentielle de 1965,

une campagne publicitaire lancée courant l’année 1964, avait tenté de promouvoir la

candidature de Gaston Defferre. Il avait été présenté comme "Monsieur X", en particulier

dans le journal L'Express, qui avait organisé l'attente de son apparition publique.

Lors des élections présidentielles de 1965, Jean Lecanuet a utilisé de son coté la publicité

politique à la télévision.

3

I- LA PUBLICITE POLITIQUE, DEFINITION ET LEGISLATION

1-Définition de la publicité politique :

La publicité politique est une activité à dimension économique poursuivant une finalité de

persuasion politique, et est caractérisée par une diffusion payante.

Selon Jacques Gerstlé, la publicité pourrait être considérée comme l’essence même de la

communication politique.

La publicité politique est fait pour influencer le citoyen par le recours à la séduction, en leur

communiquant des informations ou des idées mais surtout en créant des impressions.

Par la publicité, l’acteur politique achète du contrôle sur sa communication. Il s’assure le

concours d’un média au minimum pour diffuser à un moment et dans un espace donné, un

message calibré vers un public plus ou moins large fidélisé et connu.

L’état est la plus grosse puissance publicitaire qui entre en action à l’occasion des campagnes

gouvernementales ou ministérielles.

Mais, les organisations politiques (UMP, PS, UDF, PC…), ont également un recours croissant

à ces techniques en période électorale ou hors période électorale.

2- LEGISLATION DE LA PUBLICITE POLITIQUE :

Un certains nombre de lois ont modifié le paysage de la publicité des hommes

politiques afin d’interdire ou restreindre le recours à certaines formes de publicité.

- La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, réservait à l’affichage électoral un

régime de liberté absolue.

Après un certain nombre d’abus et de dérives, la législation a évolué.

- La loi du 29 décembre 1966 a introduit l’interdiction de la publicité politique dans la

presse pendant la campagne électorale.

- La loi du 29 décembre 1979 interdit l’affichage sur les immeubles classés, ou inscrits

dans les sites classés, sur les arbres et les monuments naturels dans les parcs nationaux ainsi

que les réserves naturelles.

- La loi du 13 décembre 1985 relative à la communication audiovisuelle a interdit la

publicité politique par tout moyen de communication audiovisuelle.

- La loi du 30 septembre 1986 interdit les émissions publicitaires à caractères

politiques à la radio et à la télévision.

- la loi du 11 mars 1988, avec des dispositions relatives à la transparence financière de

la vie politique a interdit la publicité politique à la radio et à la télévision.

Suite aux affaires politico financières de 1988 et 1989, tel que Urbatechnic à

Marseille, et les dispositions d’amnisties en 1990 (s’il n’y a pas eu d’enrichissement

personnel) qui s’en sont suivies, les parlementaires ont voulu moraliser la vie politique.

- L’idée maîtresse a été d’encadrer juridiquement les moyens de communication

électorale avant l’ouverture de la campagne officielle, et elle s’est concrétisée par la loi du 15

janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification de la vie

politique. En 1990, la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements

Politiques, CNCCFP a été créée et l'ordonnance du 8 décembre 2003 lui donne désormais le

statut d'autorité administrative indépendante avec comme compétence d'arrêter le montant du

remboursement forfaitaire de l'Etat.

- En 1993, la loi SAPIN a encore un peu plus modifié la vie politique, en limitant

encore davantage les dépenses de campagne notamment celles des députés, elle a servi à

prévenir la corruption, rendre transparente la vie économique et les procédures publiques. Elle

a rendu obligatoire la publication des dons de personnes morales. Puis la loi du 19 janvier

4

1995 a interdit les dons des personnes morales, les personnes physiques peuvent toujours

contribuer au financement de la campagne d'un candidat dans la limite de 4 600 € (30 000 F).

Pour les députés proclamés élus, une obligation de déclarer leur situation patrimoniale a été

introduite pour empêcher l’enrichissement personnel.

- La loi du 1er septembre 1996 (code électoral), relative à la transparence de la

vie politique : tous les élus ont obligation de déclarer leur situation patrimoniale pour

empêcher leurs enrichissements personnels.

- Le financement public : la loi du 11 mars 1988 a ajouté au remboursement

traditionnel par l'Etat des dépenses de propagande, un remboursement forfaitaire. Celui-ci,

en 1988, avait été fixé à 10 % du montant des dépenses électorales. Pour compenser les

effets de l'interdiction du financement par les personnes morales, la loi du 19 janvier 1995 a

porté le remboursement à 50 % du plafond. Pour avoir droit au remboursement, il faut avoir

obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin. Sont exclus du

remboursement, outre les candidats qui n'ont pas obtenu ces 5 % : ceux qui ont dépassé le

plafond ; ceux qui n'ont pas respecté les prescriptions relatives au compte de campagne

(voir ci-dessous) ; ceux dont le compte a été rejeté ; ceux qui n'ont pas déposé, alors qu’ils y

étaient astreints, leur déclaration de patrimoine.

- Chaque candidat est tenu d'établir un compte de campagne, retraçant selon leur

nature l'ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées par lui-même ou pour son

compte pendant l'année qui précède l'élection. Pour recueillir des fonds en vue du financement

de sa campagne, le candidat désigne un mandataire financier unique, qui ouvre un compte

bancaire ou postal centralisant toutes les opérations financières de la campagne.

2.1 La loi du 15 janvier 1990 :

Elle plafonne les dépenses de campagne et limite les recours aux formes les plus coûteuses de

la publicité. Cette loi s’applique aux campagnes municipales, cantonales, régionales et

législatives.

a/ Pour le candidat :

3 mesures ont été prises :

La première concerne l’interdiction de l’affichage sauvage en dehors des panneaux

électoraux pendant les 3 mois précédent le 1er jour du mois d’une élection, un

emplacement spécial est réservé à chaque candidat.

La deuxième mesure vise à interdire la publicité politique individuelle des candidats

pour qu’ils n’utilisent pas à des fins de propagandes électorale des procédés de

publicité commerciale par voie de presse, d’affichage sur panneaux 4x3, ou de

communication audiovisuelle, toujours pendant la période des 3 mois précédent le 1er

jour du mois d’une élection.

La troisième mesure interdit le marketing téléphonique à numéro vert.

Une autre limite se situe dans le respect du principe de continuité ou d’antériorité. Lors de la

campagne électorale, le candidat ne doit pas sortir de ses habitudes de communication, ou de

ce qui est normalement fait en période non électorale.

Pour les rédacteurs de la loi, l’esprit de cette loi est de refuser tout caractère publicitaire donné

à l’information ou à la communication. Le terme publicité recouvre un élément

commercialisé, ils considèrent qu’il est incompatible avec l’idéal d’une campagne électorale

et l’égalité des candidats dans le financement. Les candidats devraient donc se départir d’une

réflexion de promotion avantageuse et, à l’opposé, s’engager dans un type de campagne qui

privilégierait la discussion, le dialogue. On appelle cela, la campagne de proximité.

5

Si un candidat dépasse les limites fixées, la campagne peut-être considérée comme illicite.

Quatre organes qui ont des compétences complémentaires peuvent être saisies :

Le juge pénal : il est chargé d’appliquer les sanctions pénales prévues dans le

cas de la violation des dispositions de la loi, conformément au code électoral.

(Les sanctions définies aux articles du code pénal ont un caractère supplétif).

Le juge de l’élection : il est chargé de traiter les recours en annulation dirigés

contre les résultats des opérations électorales.

(il doit se prononcer sur les illégalités ou manœuvres qui ont pu entraver

l’opération électorale. Le tribunal administratif peut-être saisi en premier

ressort, le conseil d’état étant chargé de l’appel. Pour les élections européennes

et régionales, c’est le conseil d’état qui est compétent en premier et dernier

ressort. Enfin pour les élections législatives, sénatoriales et Présidentielle, c’est

le conseil constitutionnel qui est compétent en premier et dernier ressort).

La commission nationale des comptes de campagne et des financements

politiques : elle approuve, rejette ou réforme les comptes de campagnes.

(Les dépenses de communication sont à intégrer dans les comptes de

campagne. S’il y a eu irrégularité, la commission doit saisir le juge de

l’élection. Cette commission doit systématiquement contrôler tous les comptes

de campagne).

Le conseil supérieur de l’audiovisuel : Il examine exclusivement à posteriori

les messages divulgués sur les chaînes de télévision et les postes périphériques.

Cet organe veille à ce que les temps d’antenne des candidats à la télévision ou

à la radio soient identiques.

(Les campagnes qui mettent en avant les réalisations effectuées dans un

domaine de la compétence de la collectivité seront refusées dés lors qu’elles

mettent en valeur un élu et son équipe, en place et lieu de la collectivité locale.

Les sanctions sont pécuniaires principalement).

Si des sanctions pénales sont organisées par la loi, elles frapperont le bénéficiaire de la

campagne publicitaire mais également l’auteur de la campagne publicitaire.

b/ Les collectivités :

Pour une collectivité, la période d’interdiction est portée à 6 mois à compter du

premier jour du 6ème mois précédant le mois d’une élection.

Pendant cette période, la collectivité doit respecter l’interdiction :

« Aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une

collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ».

Cette interdiction avait soulevé au parlement, une véritable levée de boucliers. Le

rapporteur de la loi, Robert SAVARY en avait même demandé en première lecture devant

l’assemblée nationale sa suppression. Il en avait exprimé une approche minimaliste, limitant

la portée de la loi au seul territoire des collectivités concernées : la commune dans le cas

d’une élection communale, le département dans le cas d’une élection de conseil généraux…

Le sénat a apporté des corrections plus strictes puisque l’interdiction porte sur un

territoire plus vaste que celui des collectivités qui communiquent. Le CSA a refusé en 1992,

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%