La crise structurelle du capitalisme aujourd`hui

1

Kostas Vergopoulos

Université Paris VIII

LE NOUVEAU POUVOIR FINANCIER

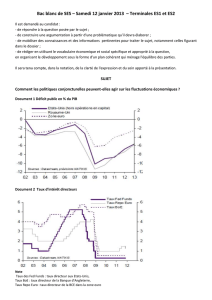

Au cours de la dernière décennie, 2000-2010,

l’endettement total, tant public que privé, du groupe des

pays dits « développés » a en général augmenté de 3 ou 4

fois plus rapidement que leur PIB. Cette divergence se

manifeste en premier lieu aux Etats Unis et au Royaume

Uni, mais ces derniers sont suivis de près par les autres

pays membres de l’Union Européenne. Les économies-

modèles d’hier, « tigres et dragons », comme celles du

Royaume Uni, de l’Irlande, des Etats Unis, sont

aujourd’hui les plus lourdement endettées et même à un

tel point qu’elles apparaissent comme les victimes

privilégiées de la crise de l’endettement international qui

se manifeste à l’échelle de l’économie mondiale actuelle.

Une récente étude du FMI estime qu’en 2015 la dette

publique moyenne des pays des 20 plus grandes

économies du monde, celles du G20, passera à 115% du

PIB. De même, selon les projections du McKinsey Global

Institute, en 2050, la dette publique du Japon sera portée

à 600% du PIB, celle du Royaume Uni à 500% du PIB,

celle des Etats Unis à 450% du PIB, celle de la France à

400% du PIB, celle de l’Allemagne à 300% du PIB, celle

de l’Italie à 250% du PIB. Apparemment, nous sommes

en présence d’un gonflement, rapide, accéléré et sans

précédent, de la sphère financière par rapport à celle de

l’économie « réelle ». On peut interpréter cette

divergence soit comme un « retard » de la sphère

productive, ce qui se confirmerait par le fléchissement de

la productivité du travail dans les économies

occidentales, soit comme une « déconnection » et une

« virtualisation » de la sphère financière par rapport à la

sphère « réelle ». Dans le premier cas, on parlerait d’une

crise de l’économie « réelle », dans le second d’une crise

financière. Toutefois, les deux aspects de la crise actuelle

ne sont pas autonomes, mais interdépendants et il

resterait à définir leur relation organique profonde. Dans

2

les deux cas, il s’agirait, de toute façon, d’une crise de

surcapitalisation et naturellement de surproduction, qui

finit toujours par le ralentissement de la production et la

destruction d’une part importante du capital. La notion de

surcapitalisation peut s’appliquer aussi bien aux formes

productives du capital qu’à celles de la finance.

Cependant, nous n’avons pas à choisir entre l’une ou

l’autre des explications de la crise actuelle, étant donné

que les deux dimensions du capital se trouvent dans une

relation d’interdépendance organique forte, même si cette

relation s’avère in fine fortement antagonique. La

virtualisation de la sphère financière détermine

progressivement et de manière accélérée le resserrement

de plus en plus difficilement tenable par la sphère réelle

de l’économie. Déjà le nobéliste Américain Paul

Krugman avance la notion de « marasme généralisé »,

englobant aussi bien la sphère réelle que celle de la

finance. Le « marasme » de la sphère réelle implique les

réticences de la finance quant à s’engager dans la

dynamique éventuelle de la reprise, mais, inversement,

les réticences de la finance expliquent aussi le

« marasme » dans la sphère réelle. La transformation de

la sphère financière en pouvoir financier implique que la

finance, un élément de dépassement de la stagnation

longue menaçant le système capitaliste au cours des

années 1970 et 1980, ne constitue plus une solution, mais

fait partie intégrante et circonstance aggravante de ce

problème.

Une crise systémique

Si la crise actuelle du capitalisme n’est pas accidentelle ni

d’origine exogène, mais de nature endogène et

systémique, il faudra dépasser son interprétation

« dualiste », pour parvenir à une seule et unique

explication de l’ensemble de ses aspects, tant réels que

financiers. En fait, les origines de la crise actuelle

remontent aux décennies précédentes, celles des années

3

1980-1990 et 1990-2000, notamment aux dramatiques

mutations du capitalisme et aux importants changements

de politique économique des états, qui ont profondément

marqué cette période. La mutation financière du

capitalisme, la financiarisation, a permis d’une part

d’ouvrir un nouveau « créneau de secours » pour

l’accumulation du capital, repoussant ainsi la crise de

surcapitalisation vers l’avenir, mais d’autre part elle a

constitué un nouveau carcan à terme pour son propre

essor. Le sauveur de la crise devrait s’avérer par la suite

le catalyseur d’une crise plus profonde et plus redoutable.

Comme l’on sait, le principal produit du capitalisme est le

capital lui-même. Marx et Keynes ont bien montré que

sous le capitalisme, la production du capital se développe

infiniment plus rapidement que la production de toute

autre marchandise et que toute demande effective. Lénine

(1916) aussi avait évoqué ce phénomène sous la notion

de « disproportionnalité » dans le développement du

capitalisme. Disproportionalité, non seulement parmi les

secteurs de production, mais également entre la sphère

productive et celle de la finance. Conséquence

inéluctable de cette croissance rapide et démesurée du

capital est la baisse tendancielle du taux de rentabilité, ce

qui contraint le système à chercher et à inventer toujours

de nouvelles et additionnelles formes de valorisation. Au

cours des années 1970-1980, le marxiste Américain Paul

Sweezy relevait que l’ouverture de la sphère financière

serait une possibilité pour « soulager » le capital de la

baisse de rentabilité dans le domaine de l’économie

« réelle ». Ce « soulagement » par la finance avait bien

fait son apparition à la fin du 19e et au début du 20e

siècle, mais il s’était mal terminé, menaçant le

capitalisme d’avant la première guerre mondiale de

« parasitisme » et de « putréfaction », comme Rudolf

Hilferding (1910) et Boukharine (1915) l’ont bien relevé.

Il ne s’agissait pas seulement de la « fusion » entre le

capital bancaire et le capital industriel, comme cela fut

présenté par la suite, mais il s’agissait surtout de la

manifestation d’un antagonisme exacerbé et indépassable

entre la finance et l’économie réelle. Or aujourd’hui, ce

même phénomène est de retour. Plus les choses changent,

4

plus elles restent les mêmes. La finance « soulage » et par

la suite détruit le capitalisme.

De nos jours, le « soulagement par la finance » a bien

rempli son rôle pendant les deux dernières décennies du

20e siècle, mais depuis, il s’avère de plus en plus

menaçant pour la sphère productive, dans la mesure où

aujourd’hui il ordonne et impose partout dans le monde

la règle de la contraction et de la déflation, voire même

celle de la dépression la plus violente que le monde, dans

toute son histoire économique, a connue. Avec la priorité

accordée aujourd’hui à la lutte contre les déficits publics

et la généralisation des politiques d’austérité, les forces

internationales les plus conservatrices, au service toujours

du capital financier, risqueraient, une fois de plus, de

démolir toute forme d’économie productive, pour le

triomphe, une nouvelle fois, du parasitisme et de la

putréfaction. Ce processus contemporain entretient des

similitudes avec ceux manifestés il y a un siècle, tout en

gardant par ailleurs des caractéristiques propres, qui le

différencient et le spécifient par rapport à tout phénomène

comparable dans l’histoire.

Les « réformes » monétaristes

La « révolution » monétariste, à partir du début de la

décennie 1980, a largement contribué à la mutation

financière du capitalisme. Au début, elle fut présentée

comme une politique restrictive, cherchant le contrôle de

la masse monétaire, en vue de protéger les économies par

rapport au risque de l’inflation de la décennie des années

1970-1980. Or le resserrement de l’émission monétaire

officielle a ouvert le champ à l’entrée dans le jeu d’une

multitude de monnaies non-officielles, ainsi qu’à ce qui

fut appelé « monnaie d’endettement ». Des nouvelles

5

formes monétaires ou équivalentes ont vu le jour en

dépassant largement les cibles monétaires officielles.

D’abord, les secteurs privés de l’économie ont secrété de

nouvelles formes de liquidité, émises par les banques ou

même les entreprises et surtout ce gonflement de la

sphère monétaire et financière d’origine tout à fait privée

fut développé loin de tout contrôle officiel. Les politiques

monétaires restrictives des autorités publiques furent ainsi

surpassées par les politiques monétaires expansives des

secteurs privés. D’autre part, d’énormes quantités

monétaires furent déversées dans l’économie par la voie

de l’endettement auprès des pays excédentaires,

notamment asiatiques. Ces deux conditions ont

progressivement créé l’univers des innovations

financières qui a permis de légaliser les pratiques qui

restaient interdites depuis l’époque de Franklin Roosevelt

(1933). L’apothéose de ce processus fut atteint en 1999,

sous la présidence de Bill Clinton, par l’abolition dans un

climat de fanfare de la loi Glass-Steagall (1933), qui

séparait les activités des banques commerciales de celles

des banques d’investissement. A partir de cette date,

l’assaut fut donné vers l’achèvement de la mutation

financière de l’économie capitaliste. L’économiste

Américain Simon Johnson, au MIT et ancien responsable

des études du FMI, qualifie cette mutation de « coup

d’état financier » et dénonce la formation d’une

« nouvelle oligarchie financière ». C’est précisément de

cette période qu’émerge la notion d’ « économie

virtuelle », lancée pour la première fois par les conseillers

économiques du Président Clinton. Cette notion fut

connue surtout par son mépris des lois économiques et

par sa prétention de substituer le « virtuel » au principe

de la réalité. C’est à partir de cette date que se

développent les formes les plus fantaisistes, abstraites et

arbitraires de la monnaie et du crédit, sans le moindre

rapport avec l’économie réelle et en définitive dans une

relation antagonique avec elle. Les produits financiers

dérivés, selon Warren Buffet, ont constitué des

« nouvelles armes de destruction massive ». La titrisation

des dettes douteuses et sous-performantes, les swaps, les

ventes à découvert, les CDS nus, les hedge funds

imposant le principe de « casino » au centre de

l’économie. En deux mots, dans une époque qui se

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%