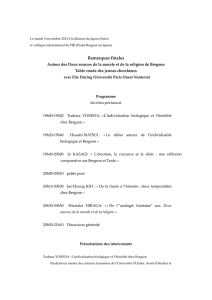

DURING, Elie. Bergson et la métaphysique relativiste

Visualização do documento

DURING, Elie. Bergson et la métaphysique relativiste.doc

(116 KB) Baixar

Bergson et la métaphysique relativiste

25 12 2008 | Elie During

Version corrigée d’un article paru dans les Annales bergsoniennes, III, dossier "Bergson et

les sciences", Paris, PUF, collection Epiméthée, 2007

« En général, écrivait Bergson à Hendrik

Lorentz, j’ai été mal compris des physiciens, qui

d’ailleurs ne connaissent souvent mes vues que

par ouï-dire, par des résumés inexacts et même

complètement faux (1). »

Il faut reconnaître qu’il n’a pas été beaucoup mieux servi par les philosophes. Les plus

favorablement disposés à son égard se sont souvent accommodés d’un silence pudique ou

embarrassé qui masquait en général une réelle incompétence en matière de physique. Ce qui

revenait, en pratique, à s’en remettre à l’autorité des scientifiques pour ne retenir finalement de

Durée et simultanéité, l’objet du délit, que des mises au point éclairantes concernant quelques

concepts centraux du bergsonisme (2). L’enjeu réel de la confrontation tentée par le livre se

trouvait dès lors escamoté. Il était pourtant considérable, puisqu’il s’agissait d’établir que la

métaphysique de la durée est à même de produire une philosophie de la nature ou une cosmologie

compatible avec la théorie physique. Dans cette confrontation, la philosophie bergsonienne se

jouait tout entière, à ses risques et périls. C’est que le rapport entre philosophie et science, tel que

le conçoit Bergson, n’est pas un rapport d’extériorité, ou d’indifférence : il est de voisinage, parfois

d’empiétement, en tous cas de fécondation réciproque. Comme le dit Jean Gayon, s’il existe une

philosophie bergsonienne des sciences, elle est nécessairement « interventionniste » (3). C’est dire

que la philosophie bergsonienne ne peut sortir entièrement indemne de sa confrontation avec la

relativité. En retour, la conception que les physiciens se font de la portée philosophique de leur

propre théorie ne peut échapper au traitement que le philosophe leur fait subir, si du moins sa

critique ne manque pas complètement sa cible - ce qui reste à établir.

Précisons les choses. Si l’articulation de la philosophie et de la science que définit le bergsonisme

est une relation active, elle n’est pourtant ni de fondation (ou de surplomb), ni de rectification (ou

de critique interne) : philosophie et science travaillent pour ainsi dire « bord à bord », en

s’éprouvant mutuellement « tout le long de leur surface commune » (4). Dans la préface de Durée

et simultanéité, Bergson parle bien d’une « confrontation » ; mais il précise aussi que la

philosophie et les sciences sont faites pour « se compléter ». C’est le sens de cette relation de

complémentarité tendue qu’il convient d’éclaircir dans le cas précis de la théorie de la relativité,

avant de se prononcer trop vite pour un règlement à l’amiable, qu’il soit suggéré par les

philosophes ou par les physiciens. Les premiers voudraient battre en retraite tout en conservant

indemne le noyau « philosophique » des analyses bergsoniennes : la philosophie de Descartes est-

elle réfutée par sa théorie des tourbillons ou de la glande pinéale ? Quant aux physiciens, ils

réclameraient plutôt un partage clair des activités : en somme, ce serait « à chacun son temps », à

moins qu’on ne considère avec Einstein qu’il ne saurait y avoir, outre le temps psychologique et

le temps physique, un troisième temps qui serait « le temps du philosophe » (5). Mais l’idée même

que Bergson se fait de la philosophie ne peut se satisfaire d’aucun de ces régimes de coexistence

pacifique.

L’affaire se complique d’ailleurs du fait qu’il est difficile de dire où et en quoi exactement Bergson

se trompe, ni comment il peut persister dans son erreur en dépit des mises au point répétées que

lui ont adressées certains physiciens et qu’il a parfois eu soin de reproduire dans les appendices de

son livre. Dans une remarque maintes fois rapportée, Einstein parle des « bévues » ou des

« boulettes monstres » commises par le philosophe d’un point de vue strictement physique, mais

sans préciser davantage (6). Qu’en est-il au juste ? Bergson se trompe-t-il dans la restitution du

contexte historique de l’électromagnétisme ? Dans la dérivation des transformations de Lorentz ou

leur interprétation physique ? Dans la lecture qu’il donne des notions de système de référence ou

de simultanéité ? Dans sa présentation de la géométrie de Minkowski et de ses invariants ? Dans

la formulation du paradoxe de Langevin ou dans l’énoncé de ses conditions ? A-t-il restitué de

manière incorrecte, ou simplement faussé, le sens des exposés de Langevin, de Becquerel, de

Cunnigham, de Silberstein ou d’Eddington ? A-t-il mal compris les livres de Whitehead, ou les

études de C. D. Broad qu’il cite également dans ses notes ?

On invoque souvent, pour preuve de l’aveuglement de Bergson, son laborieux commentaire du

paradoxe du « voyage en boulet » (plus connu aujourd’hui comme le « paradoxe des jumeaux » de

Langevin), et le fait qu’il en refuse la conclusion pourtant inévitable d’un vieillissement inégal des

jumeaux. Encore faudrait-il prendre la mesure de la singularité de la méthode employée par le

philosophe, se familiariser avec les procédés que sa critique met en œuvre, le genre d’exercices ou

de « travaux pratiques » qu’elle suppose. Car il est clair que Bergson n’a pas voulu, avec Durée et

simultanéité, juger de la valeur scientifique de la théorie d’Einstein - d’ailleurs envisagée, pour

l’essentiel, dans sa formulation « restreinte ». A aucun moment le livre ne prétend rectifier certains

résultats relativistes sur le terrain même de la physique. Il est d’ailleurs difficile de croire que

Bergson ait pu être assez naïf ou prétentieux pour s’imaginer pouvoir pointer des erreurs

« matérielles » qui auraient échappé aux meilleurs physiciens de son temps. Aussi les effets

paradoxaux liés à la relativisation de la notion de simultanéité entre événements distants ne sont-

ils jamais directement en cause, pas plus que ne l’est la relativité de la simultanéité elle-même,

dans les conditions définies par le physicien (DS 54 / 108). C’est l’interprétation spontanément

réaliste de ces effets en termes de durées déphasées qui est problématique ; c’est sur elle que se

concentre l’essentiel de la critique bergsonienne. Ceux qui considèrent qu’une telle interprétation

fait partie intégrante de la théorie auront sans doute du mal à admettre ce point. C’est pourtant à

faire sentir le jeu entre la théorie et ses interprétations que s’emploie constamment Bergson (7).

On verra comment il convient d’aborder la « réfutation » du paradoxe des jumeaux, mais on ne

saurait trop marquer d’emblée le caractère de « second degré » de ce type d’analyses (8).

Cependant, Bergson n’entend pas proposer à son tour une interprétation « bergsonienne » de la

relativité qui l’accorderait à une philosophie préalable. Il travaille à partir de « l’hypothèse

d’Einstein prise à l’état pur » (DS 25-26 / 85), dans l’écart qu’elle marque par rapport aux

interprétations que la théorie charrie avec elle, et parfois malgré elle. Ces interprétations sont

soumises à une série d’opérations réglées. C’est pourquoi il invite son lecteur à le suivre pas à pas,

pour ainsi dire crayon en main, multipliant les angles d’attaque, reprenant les mêmes questions

sous différentes perspectives, selon un mouvement en spirale qui fait de ce livre un des plus denses

et peut-être les moins accueillants de toute son œuvre. Croit-on que Bergson se serait donné tant

de peine s’il attendait seulement de la théorie d’Einstein, rectifiée par ses soins, la simple

confirmation d’une métaphysique qu’il aurait développée par ailleurs ?

Les choses se sont passées différemment : contre toute attente, la théorie de la relativité venait

« compléter, et non pas seulement confirmer » (DS x / 60) la pensée de la durée, de sorte que

Bergson pouvait y chercher, jusque dans les paradoxes et les malentendus qu’elle suscitait, une

impulsion nouvelle pour prolonger et développer pour son compte des questions liées à la

spatialisation du temps, au rapport entre l’expérience de la durée et sa mesure, et plus

profondément à la coexistence et au mode de connexion des durées de l’univers sur quoi repose

en fin de compte la possibilité d’une unité non transcendantale de l’expérience. « Nous avons tenté

jadis un effort dans cette direction. La théorie de la Relativité nous a fourni l’occasion de le

reprendre et de le conduire un peu plus loin » (DS xi / 60). C’est que la théorie d’Einstein vaut

mieux que l’interprétation philosophique qui vient généralement l’habiller : elle constitue en elle-

même, à condition qu’on sache le voir, « un très grand progrès, non seulement du point de vue

physique, mais aussi du point de vue philosophique » (9) ; elle n’apporte « pas seulement une

nouvelle physique mais aussi certaines manières nouvelles de penser » (DS ix / 59). Et comme

souvent chez Bergson, la reconquête de l’intuition relativiste n’est pas séparable des gestes qui

viennent défaire les faux problèmes suscités par la pente métaphysicienne de l’intelligence

ordinaire. C’est tout l’enjeu critique du livre.

Il est heureux que des physiciens plus circonspects rouvrent aujourd’hui le dossier et reviennent

aux sources pour juger sur pièces (10). Mais s’il est salutaire de se demander sans préjugés jusqu’à

quel point les analyses de Durée et simultanéité peuvent s’accorder avec les vues d’un physicien

relativiste, il est tout aussi important de s’assurer de leur portée exacte en les évaluant en fonction

du projet et des problèmes qui furent ceux de Bergson. Si ce projet et ces problèmes sont de nature

philosophique, et même métaphysique, ils réclament donc une lecture particulière. En rappelant à

un de ses premiers critiques (André Metz) qu’« on peut être un physicien éminent et ne pas s’être

exercé au maniement des idées philosophiques » (11), Bergson ne cherchait pas à creuser un peu

plus profondément le fossé entre les « deux cultures » (les sciences et les humanités), il opposait

au contraire aux appels à l’autorité et aux revendications de compétence une formulation opératoire

du malentendu dont témoignait la réception de son livre : « la philosophie, comme le reste, a besoin

de s’apprendre » (12). Quel était le problème philosophique auquel la théorie de la relativité

permettait de donner sa formulation rigoureuse ? C’est ce qu’il faut s’employer à éclaircir. Mais

quelle que soit la manière dont on se figure la torsion que Bergson fait subir à la théorie d’Einstein,

on se gardera de lui faire deux faux procès.

1°) L’unité du temps réel

En premier lieu, on évitera de reprocher à Bergson de vouloir revenir, en deçà de la relativisation

einsteinienne des notions de temps et d’espace, à un temps absolu à la manière de Newton. Il n’a

jamais été question pour lui de restaurer, telle quelle, l’idée d’un présent instantané et universel,

distribué de manière univoque sur tous les points de l’espace. La notion même de durée, pensée

de manière intensive, interdit un retour pur et simple au temps mathématique et homogène, ce

temps spatialisé dont le présent universel constituerait le front immuable et changeant, déroulant

d’instant en instant, comme un ruban, le cortège des événements de l’univers. Plus précisément, la

notion de durée emporte deux conséquences. Tout d’abord, il ne saurait être question de faire du

temps un absolu, c’est-à-dire de le considérer indépendamment de l’écoulement ou du passage de

ce qui change, de manière nécessairement singulière, à travers des processus concrets : on ne

tiendrait plus alors qu’une « durée impersonnelle et homogène, la même pour tout et pour tous,

qui s’écoulerait, indifférente et vide, en dehors de ce qui dure » (MM 232 / 342). Ensuite, s’il se

prononce en effet pour « l’hypothèse d’un Temps matériel un et universel » (DS 44 / 100), Bergson

se soucie moins d’établir l’universalité ou l’unicité d’un temps global - dont les instants successifs

définiraient autant d’(hyper)-plans de simultanéité - que « l’unité du temps réel » (DS 76 / 127),

c’est-à-dire vécu par une conscience ou susceptible de l’être. C’est pour établir rigoureusement

cette unité qu’il doit en passer par le temps de l’univers matériel et sa formalisation physique.

L’unité du temps réel se manifeste déjà dans l’identité des durées internes des consciences

humaines, dont Bergson dit qu’elles marchent pour ainsi dire du même pas ; mais l’expérience de

durées diversement rythmées dans le monde vivant indique aussi qu’une telle unité est compatible

avec une pluralité de flux caractérisés par des rythmes divers, des degrés variables de tension et de

détente. L’unité du temps réel enveloppe donc une multiplicité de coexistence virtuelle (13) : c’est

une unité dynamique de type qualitatif ou intensif, plutôt qu’une unité substantielle abstraite -

qu’on la traduise en termes d’identité numérique ou d’égalité quantitative (intervalles de temps

égaux, rythmes isochrones). Elle doit être pensée en relation avec la durée du Tout de l’univers

dont participent l’ensemble des durées (durées multiples du monde vivant, durée unique du monde

matériel), ce Tout dont Bergson dit par ailleurs qu’il est de même nature que le moi. Et cependant,

cette unité ne peut être pleinement attestée qu’à travers la connexion des durées : il ne suffit pas

de poser l’unité des flux, il faut montrer comment ils s’unifient. L’approfondissement du moi par

lui-même ne peut en donner qu’un pressentiment. L’intuition formalisée - si l’on peut dire - d’une

telle connexion doit être ressaisie en extension dans la trame de l’espace ; elle trouve en définitive

son point d’appui dans l’unité de la durée de l’univers matériel, manifestée à travers les moyens

qu’on se donne de la mesurer.

C’est en ce point précis que la confrontation avec la théorie de la relativité devient inévitable. Mais

pour devancer quelques malentendus, il faut aussitôt insister sur le principe qui règle cette

confrontation. Il peut se formuler ainsi : le temps peut bien être unique sans que les conditions de

sa mesure cessent pour autant de lui conférer un caractère relatif. Telle est en effet la conclusion

la plus paradoxale et la plus méconnue de Durée et simultanéité : « [L]a conception habituelle du

Temps Réel subsiste tout simplement, avec, en plus, une construction de l’esprit destinée à figurer

que, si l’on applique les formules de Lorentz, l’expression mathématique des faits

électromagnétiques reste la même pour l’observateur censé immobile et pour l’observateur qui

s’attribue n’importe quel mouvement uniforme » (DS 167 / 204). On ne saurait mieux dire que ce

qui est refusé n’est pas tant la relativisation du temps-coordonnée opérée par la théorie de la

relativité, que la pluralisation ou la démultiplication des flux temporels qu’elle semble impliquer

lorsque nous confondons les durées coexistant virtuellement dans le Tout de l’univers avec une

pluralité actuelle de durées réellement (et numériquement) distinctes, dont témoignerait la disparité

quantitative des mesures relatives (14). En somme, la relativisation des temps associés au repérage

global de l’espace-temps effectué par les systèmes de coordonnées n’atteint pas le temps indexé

sur les processus concrets dont une conscience pourrait suivre le flux. Bergson n’en demande pas

davantage pour que l’univers ne se vaporise pas en une infinité de « mondes indépendants les uns

des autres » (DS 44 / 100). Est-ce déjà plus qu’on ne peut accorder ?

2°) Temps local et temps global

En deuxième lieu, et pour revenir à la distinction faite par Einstein entre le temps de la conscience

et le temps du physicien, Bergson n’a aucune intention de substituer à la construction physique du

temps une notion psychologique du temps vécu : il ne s’agit pas de choisir entre les deux, mais de

les articuler. Il n’ignore d’ailleurs nullement que la distinction capitale qu’il introduit pour sa part

entre temps « réels » (susceptibles de coïncider avec le flux d’une conscience située au voisinage

des processus correspondants) et temps « fictifs » (temps reconstruits, objets de mesures

indirectes) ne présente aucun intérêt pour le physicien aux yeux duquel toutes les grandeurs

mesurées sont également « observables », qu’il s’agisse du « temps propre » mesuré « sur place »

ou du « temps-coordonnée » indexant les moments d’un système distant. Il ne cesse de répéter au

contraire qu’une telle distinction n’a de sens que pour le philosophe, qui est d’ailleurs obligé de

l’introduire de force dans le plan de référence et de coordination du physicien en revenant aux

opérations qui guident ses constructions, en deçà du formalisme qui finit par placer tous les temps

« au même rang », « sur le même plan » (DS 207 / 236-237). Mais que le temps fictif soit

observable - quoique de manière indirecte, comme le fait remarquer Le Roy (15) - ne suffit pas à

en faire un temps réel, c’est-à-dire un temps susceptible d’être vécu par une conscience vivante.

Voilà ce qu’il faut reconnaître. Même le travail de coordination du physicien opérant se ramène

finalement, d’un côté à des constats de simultanéités locales (par là même absolues) entre signaux

et relevés d’horloges, de l’autre à des successions éprouvées à travers les phases d’un processus

lui-même ressaisi localement ou, ce qui revient au même, de proche en proche. L’expression des

durées en grandeurs invariantes ou « propres » (« temps propres ») donne déjà une idée de cette

approche locale sur le terrain des « observables » du physicien, même s’il s’agit encore, en

l’occurrence, d’une détermination globale du temps (16).

Pour Bergson, la racine du problème est dans l’idée même de simultanéité. C’est sur ce point que

divergent deux manières de formaliser la question de la coexistence des durées de l’univers ; mais

c’est sur ce point aussi qu’un travail de raccordement est possible, le long de la « surface

commune » à la science et à l’expérience. Il revient alors au philosophe de montrer qu’il existe

une forme de solidarité entre la simultanéité indirecte et artificielle définie entre événements

distants par des conventions sur les signaux optiques, et la simultanéité vécue dans la coïncidence

locale de deux flux (un processus mesuré et un processus mesurant) qui, en se déployant pour une

conscience, participent du même coup à sa durée interne. Seule cette solidarité, qui est en réalité

un rapport de présupposition (de la seconde par la première), justifie qu’on continue à parler de

« temps » à propos des grandeurs variablement « dilatées » que le (méta)physicien relativiste

attribue aux systèmes en mouvement : « car on ne peut concevoir un temps sans se le représenter

perçu et vécu » (DS 47 / 102). Autrement, nous n’aurions affaire qu’à une simple coordination des

phénomènes, selon une relation abstraite de succession. Bref, si c’est bien du temps que l’on

mesure, il faut s’assurer qu’on a encore une prise sur ce qui dure, sur le temps réel qui est d’abord

un temps local - non au sens où Lorentz ou Poincaré pouvaient l’entendre, mais par opposition au

temps global ou temps-coordonnée défini par le physicien relativiste lorsqu’il quadrille l’espace

de systèmes de coordonnées associés à des réseaux d’horloges synchronisées par des signaux

optiques (selon la procédure définie par Einstein dans son article de 1905).

On retrouve ainsi le premier problème, celui de l’unité du temps réel. Le chapitre V de Durée et

simultanéité est tout entier consacré au problème de l’unité pour ainsi dire « topologique » (en tous

cas, non métrique) de l’intervalle temporel. L’exercice intuitif mené sur les « figures de lumière »

y révèle cette unité sous les distorsions que font subir à une même durée figurée par des trajets de

lumière ses transpositions sous différentes perspectives, à mesure que l’on fait varier la vitesse du

système en mouvement. En somme, il s’agit de ressaisir concrètement, c’est-à-dire intensivement,

6

6

7

7

1

/

7

100%