Problèmes - Forum des Associations de médecins Généralistes

1

LE LIVRE BLANC

DU GENERALISTE BELGE

FRANCOPHONE

Janvier 2003

2

Table des matières.

Avant-propos.

Chapitre 1. Dispensateur de soins.

1/. l’accès du patient à tous les niveaux de soins.

2/. la consultation.

3/. la visite à domicile.

4/. le suivi médical du patient.

5/. la médicalisation de problèmes non-médicaux.

6/. l’hospitalocentrisme.

Chapitre 2. Communication.

1/. la communication au patient.

2/. transmission de l’information du MG aux autres prestataires.

3/. retour de l’information au MG.

4/. gestion de la téléphonie.

Chapitre 3. Synthèse.

1/. évaluation de nos critères décisionnels.

2/. maintien de la compétence spécifique en MG.

3/. maintenance du dossier médical.

Chapitre 4. Acteur d’un réseau central de soins.

1/. place du MG.

2/. secret médical.

3/. contraintes administratives.

4/. implication des MG.

5/. contrôle politique de l’organisation.

6/.pratique en réseau.

7/. réseau de soins intégrés.

Chapitre 5. Acteur de santé communautaire.

1/. campagnes de dépistage et promotion de la santé.

2/. vaccins.

3/. détection des facteurs de risque.

4/. récolte de données et communication du risque.

5/. EBM et RBP.

6/. maîtrise des coûts inutiles.

Chapitre 6. Garde et urgence.

1/. désaffectation des gardes par les MG.

2/. organisation de la garde.

3/. recours direct à la garde hospitalière.

Chapitre 7. Gestionnaire de son entreprise.

1/. statut d’indépendant.

2/. plan de carrière.

3/.paiement à l’acte.

4/.gestion de la formation et de l’information.

5/.gestion du temps.

6/.formation universitaire et post-universitaire.

Synthèse.

1/.Les MG à titre individuel et associatif.

2/.Les CUMG’s et SSMG, nos attentes en matière de formation et de recherche.

3/.Les syndicats médicaux, GBO et ABSYM, nos Ministères de la Santé Publique et des

affaires sociales et les Mutuelles pour une politique cohérente de soins autour du patient avec

le MG.

Conclusions.

3

Avant-propos :

CE LIVRE BLANC EST UN RECEUIL :

- DES PROBLEMES RENCONTRES PAR LES MEDECINS GENERALISTES

LORS DE L’ACCOMPLISSEMENT DE LEURS DIVERSES FONCTIONS

- DES PISTES DE SOLUTIONS PROPOSEES PAR LES MG EUX-MEMES.

IL EST ADRESSE :

- Aux responsables politiques,

- Aux responsables des Organismes Assureurs (Mutuelles),

- Aux responsables des syndicats médicaux,

- Aux responsables de la formation universitaire des médecins généralistes,

- Aux responsables des sociétés scientifiques de médecine générale,

- Aux médecins généralistes et à leurs associations.

Définir « la fonction du médecin généraliste pour le IIIième millénaire » nous a

permis de faire l’ état des lieux du rôle du médecin de famille face au patient, face au système de

soins et face à la communauté.

Lors de la rédaction de notre définition , il nous est apparu judicieux de reprendre dans un

deuxième tome, l’ensemble des problèmes rencontrés par les médecins généralistes lors de

l’accomplissement de leurs diverses fonctions et les pistes de solutions que les MG eux-

mêmes proposent.

«Le livre blanc du généraliste belge francophone » n’est pas un cahier de revendications

de type syndicaliste, mais a l’ambition d’offrir une analyse des obstacles identifiés et des pistes de

solutions évolutives et ouvertes conçues à partir de la réflexion de médecins généralistes de

terrain.

Nous présentons chaque fonction telle qu’elle est apparue avec ses problèmes et ses

pistes de solutions en 7 chapitres. La synthèse finale est présentée sous forme d’un triptyque adressé

à trois groupes d’interlocuteurs :

- les médecins généralistes et leurs associations,

- les CUMG et SSMG, responsables de la formation et de la recherche en médecine

générale,

- les syndicats médicaux, les responsables des Mutuelles et nos ministères de la Santé

Publique et des Affaires Sociales , responsables d’une politique cohérente de

l’organisation des soins de santé autour du patient et d’une optimalisation de la fonction

du médecin généraliste.

Nous désirons que cette analyse serve de trame à une réflexion plus approfondie et que

les pistes ouvertes loin d’être exhaustives servent à une véritable revalorisation de la médecine

générale par tous ses partenaires, médecins et non médecins que ce soit à travers la formation, la

concertation inter disciplinaire et l’évaluation.

Le comité de rédaction.

4

Chapitre 1 Dispensateur de soins

Contenu

1 l’accès du patient à tous les niveaux de soins.

2 la consultation.

3 la visite à domicile.

4 le suivi médical des patients.

6 l’hospitalocentrisme.

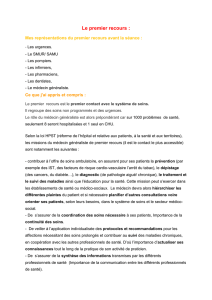

1.1. l’Accès du patient à tous les niveaux de soins.

Problèmes :

Le manque de clarté de la répartition des compétences de la médecine générale, spécialisée

et universitaire, dans un contexte de libre accès du patient aux différents niveaux de soins

selon son propre jugement est à la source d’une dispersion des moyens.

Le système de soins actuel est encore trop présenté comme hiérarchisé en performance et

en qualité. Au sommet, la médecine universitaire spécialisée perçue comme la plus savante,

la plus performante et la mieux actualisée, ensuite la médecine hospitalière et au niveau

inférieur la médecine générale.

La méconnaissance des patients des diverses compétences du MG dont celle de conseiller

médical, le désir illusoire de solution immédiate à la maladie, l’absence de médecin traitant

désigné et le non-renvoi du patient vers la première ligne court-circuite le fonctionnement

correct de la première ligne.

Pistes de solutions :

Définir les compétences et les missions de la médecine générale et spécialisée, de la

médecine hospitalière et universitaire, par les médecins eux-mêmes généralistes et

spécialistes en concertation.

Augmenter l’accessibilité à la Médecine Générale et augmenter la pénétration du DMG

en diminuant le ticket modérateur de tous les actes médicaux (labo, rx, consultation

spécialisées...) pour les patients titulaires d’un DMG.

Sensibiliser les patients sur l’intérêt de choisir un Médecin Généraliste référent qui

centralise son dossier médical global.

Sensibiliser les médecins spécialistes à la collaboration avec le médecin généraliste.

Créer un mode de recours prioritaire au MG acceptable par tous les partenaires.

Donner à la médecine générale ses moyens d’action (ex : le diabète de type 2).

Quitter la logique actuelle hiérarchisée, pour entrer dans une dynamique de réseau

intégré de soins fluide autour du patient, dont le MG joue, outre son rôle de soignant, le

rôle de coordinateur permettant la prise en charge la plus performante du patient,

adaptée à son état et actualisée à chaque moment de son évolution.

Ex 1 : diabète de type 2 suivi par le MG( prescription remboursée des tigettes )

Ex 2 : l’oncologie où le médecin de référence hospitalier est l’oncologue...Sida,dialyse

le MG doit disposer d’une information directement accessible lors d’intervention

auprès de patients chroniques suivis en centres spécialisés.

Ex 3 : one day clinic où le MG assure le suivi des soins à domicile.

5

1.2. La consultation.

Problèmes :

La consultation en médecine générale aborde, dans le même temps pour le même

patient, de multiples problèmes et de nature souvent très différente, ce qui engendre un

allongement de la durée moyenne de consultation sans que la rémunération n’aie été

adaptée.

L’acte intellectuel du généraliste assure une prise en charge globale du patient sur le

long terme. A l’opposé, la consultation du médecin spécialiste est censée résoudre un

aspect précis de la problématique lié à un organe ou un système, idéalement déjà

décanté par le généraliste, et le plus souvent sur une durée déterminée.

Pistes de solutions :

Reconnaître la spécificité de la consultation du MG et la Revaloriser.

Formation à la consultation structurée et à la gestion du temps de consultation en particulier

par des séminaires pratiques.

Consultations de type bilan de santé à tarif « spécial »( ex :chèque-santé, chèque-DMG).

Formation aux actes techniques accessibles en médecine générale.

1.3. La visite à domicile

Problèmes :

La visite reste un outil indispensable en médecine générale pour évaluer le cadre socio-

familial du patient, les mesures préventives et le suivi à domicile des patients chroniques

incapables de se déplacer ( permet ainsi d’éviter bon nombre d’hospitalisations).

En Belgique, dévalorisée par son tarif à peine supérieur à celui de la consultation et

séduisante par sa facilité, elle est (sur-)utilisée par les patients au détriment de la disponibilité

du médecin, de son organisation du temps et de la nécessaire centralisation du dossier. De

plus, elle ne couvre pas les frais inhérents aux déplacements.

Le DMG ne peut être octroyé lors de la visite à domicile qu’au patient atteint de « pathologie

chronique » (statut administratif au sens de la définition INAMI) ou âgé de plus de 75 ans.

Pistes de solutions :

Former les MG à la négociation avec le patient.

Pour rendre à la visite sa juste valeur :

o Augmenter la différence de coût entre consultation et visite en rapport avec les frais

de déplacement.

o Distinguer la visite dite de complaisance (justifiée uniquement par les exigences

particulière du patient et non son état) de la visite justifiée par l’incapacité du patient à

se déplacer et Créer un remboursement préférentiel des visites pour les patients

incapables de se déplacer selon des critères précis.

o Permettre l’octroi du DMG à tous les patients vus au domicile.

o Simplifier la nomenclature (C,V, Vsoir,Vnuit,C+Déplacement).

Campagne d’information des patients centrée sur le rôle de la visite, l’intérêt de se rendre au

cabinet du MG et les critères de remboursement de la visite à domicile.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

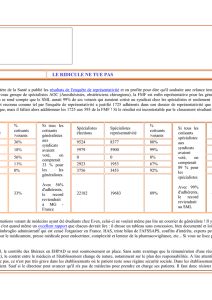

1

/

43

100%