Word doc

Directives SRAS - ROSSP

06/05/03

DESCRIPTION SUCCINCTE DE LA MALADIE (mise à jour du 6 mai 2003)

Historique

Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), pneumonie atypique causée par un coronavirus, a été

diagnostiqué pour la première fois le 26 février 2003 à Hanoi (Vietnam), mais c'est en novembre 2002 que

l'épidémie s'est déclarée, dans la province de Guangdong (Chine).

Du 16 novembre 2002 au 5 mai 2003, 27 pays ont déclaré un total cumulé de 6 583 cas probables (dont

461 mortels) à l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'OMS coordonne l'effort international

d'investigation de cette flambée épidémique et travaille en étroite collaboration avec les autorités sanitaires

des pays touchés afin de les aider à enrayer l'épidémie et de leur apporter au besoin un soutien clinique et

logistique.

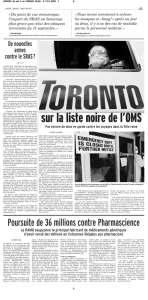

Des foyers de transmission locale ont été principalement observés dans les régions suivantes : provinces de

Beijing, Guangdong et du Shanxi et Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), Taiwan, Hanoi

(Vietnam) Singapour et Toronto (Canada). De nombreux autres pays ont signalé des cas importés

seulement, ou une transmission locale très limitée.

Les chercheurs conviennent désormais que le principal agent pathogène est un nouveau coronavirus, le

"virus du SRAS". Les principaux symptômes et signes de la maladie sont : poussée fébrile (température

supérieure à 38 °C, soit 100,4 °F), toux, dyspnée ou gêne respiratoire. Environ 10 pour cent des patients

présentant les symptômes du SRAS développent une pneumonie grave; certains nécessitent une assistance

respiratoire.

La majorité des cas signalés en date du 5 mai concernent des sujets ayant eu des contacts très rapprochés

avec d'autres cas. Les agents de santé sont donc particulièrement exposés au risque d'infection.

Description de la maladie

Les premières manifestations consistent dans une poussée fébrile pendant un ou deux jours, suivie d'une

toux sèche ou d'une dyspnée pendant deux à trois jours. Une pneumonie atypique se développe, dans la

majorité des cas, le quatrième ou cinquième jour. Tout d'abord unilatérale, la pneumonie devient souvent

bilatérale et évolue progressivement vers un "voile blanc" sur les radiographies thoraciques.

La maladie suit alors l'un des deux cours suivants :

A. le malade voit son état s'améliorer (dans 80 à 90% des cas) et guérit en quatre à sept jours;

B. l'état du malade s'aggrave sensiblement à partir du sixième ou septième jour, et le patient présente

des signes de détresse respiratoire (dans 10 à 20% des cas).

Cinquante pour cent des cas du type B nécessitent une assistance respiratoire. Le taux de mortalité de ce

sous-groupe est élevé. Au début de la flambée épidémique, près de 50 pour cent des malades du type B

sont décédés, soit un taux de létalité de 5 à 10 pour cent. Les facteurs de risque d'échec ne sont pas

élucidés, hormis la gravité de la maladie et la nécessité d'une ventilation assistée. Jusqu'à présent, le SRAS

a surtout affecté les adultes de 20 à 70 ans. Peu d'enfants ont été touchés.

Outre la fièvre et la gêne respiratoires, d'autres symptômes peuvent être associés au SRAS : céphalée,

courbatures, perte d'appétit, malaise, confusion, rash et diarrhée.

Certains modes de transmission restent encore à déterminer. Le SRAS semble se propager le plus souvent

par contact rapproché en face-à-face, sous l'effet d'une exposition à des gouttelettes respiratoires

contagieuses et par contact direct avec des liquides organiques infectés. Un isolement respiratoire, et des

soins infirmiers rigoureux en isolement au niveau respiratoire et muqueux sont préconisés. Les malades

doivent être traités selon les indications cliniques (voir précisions ci-dessous).

Épidémiologie

Agent pathogène et dose infectieuse

Directives SRAS - ROSSP

06/05/03

2

Les chercheurs ont progressivement circonscrit leurs investigations sur l'agent étiologique aux familles des

paramyxovirus et des coronavirus, et conviennent désormais que le principal agent pathogène est un

nouveau coronavirus, le "virus du SRAS". La dose infectieuse n'est pas connue.

Source

À ce jour, au vu des connaissances, la source d'infection est une autre personne atteinte du SRAS.

Occurrence

Jusqu'à présent, tous les cas signalés en dehors des régions affectées ont concerné des personnes qui, au

cours des quatorze jours précédents, avaient traversé une région touchée ou été en contact rapproché avec

un sujet atteint.

Mode de transmission

Le germe se transmet principalement de personne à personne par les gouttelettes respiratoires expulsées

pendant un accès de toux ou d'éternuement, et une transmission par contact direct avec des liquides

biologiques, y compris avec des objets ou surfaces contaminés est possible. La transmission aérienne

semble peu fréquente, voire inexistante . La transmission par des facteurs environnementaux est probable

dans certaines conditions. L'élimination du virus du SRAS dans les selles, les sécrétions respiratoires et

l'urine est désormais bien établie. À la fin du mois de mars, à Hong Kong, un important agrégat de plus de

320 cas simultanés s'est subitement déclaré parmi les habitants d'un complexe immobilier. Cette flambée a

conduit à supposer que l'environnement était une source d'infection possible. D'après des investigations

ultérieures, il se pourrait que la contamination par le système d'égouts ait joué un rôle. Près de 66 pour cent

de ces malades souffraient de diarrhée, contre 2 à 7 pour cent des cas d'autres foyers épidémiques. À

l'exception de cet agrégat et d'un épisode précédent, dans lequel les cas concernaient les clients d'un hôtel,

résidant tous au même étage, le SRAS se propagerait, dans la majorité des cas, de personne à personne,

par exposition rapprochée à des gouttelettes respiratoires infectées.

Période de transmissibilité

Elle est inconnue, mais la maladie est particulièrement contagieuse après l'apparition des symptômes

respiratoires. Un risque moindre de transmission existe probablement au cours de la phase prodromique

(voir figure 1).

Période d'incubation

La période d'incubation est estimée à deux à sept jours, exceptionnellement dix jours, au maximum de 13

jours, le plus souvent trois à cinq jours.

Catégories vulnérables de la population

Les agents de santé, les proches et les amis de personnes atteintes du SRAS risquent fortement de

contracter la maladie.

Des cas secondaires sont signalés chez des personnes ayant voyagé dans le même avion qu'un cas de

SRAS.

À ce stade, on ne dispose pas d'informations suffisantes sur les personnes risquant de tomber gravement

malades et de décéder. Les effets les plus graves peuvent être attendus chez des sujets présentant une

maladie respiratoire et cardiaque sous-jacente—asthme, maladie pulmonaire obstructive chronique, ou

cardiopathie.

Risque en Océanie

Le principal risque encouru en Océanie est celui de l'importation du virus par des sujets en provenance de

zones affectées, avec transmission ultérieure locale à d'autres personnes, notamment à des agents de

santé, par contact rapproché.

1

/

2

100%