Microéconomie de l`environnement

Plan du cours

I. Rappels de microéconomie ............................................................................................... 3

A. Les notions essentielles .............................................................................................. 3

1. La fonction de production .......................................................................................... 3

2. Taux marginal de substitution .................................................................................... 5

3. Rendements d’échelle ................................................................................................ 6

4. La fonction d'utilité .................................................................................................... 8

5. Elasticités et classification des biens .......................................................................... 8

6. La notion de surplus ................................................................................................... 9

B. Les biens publics .......................................................................................................... 14

1. Définition ................................................................................................................. 14

2. La production optimale d'un bien public .................................................................. 14

C. La notion d'externalité .................................................................................................. 18

1. Présentation .............................................................................................................. 18

2. L'inefficacité d'une économie de marché en présence d'externalités : .........................

le cas de la pollution industrielle ............................................................................. 19

II. L'évaluation des dommages ............................................................................................ 23

A. L'évaluation contingente .......................................................................................... 23

1. Les fondements théoriques : le surplus et les consentements .................................. 24

2. Définition et méthode de l'évaluation contingente ................................................... 26

B. Les prix hédoniques ...................................................................................................... 28

C. Les autres méthodes d'évaluation ................................................................................. 31

1. Les coûts de déplacement ......................................................................................... 31

2. Les fonctions de dommage s'appuyant sur des relations physiques ......................... 33

D. La valeur économique totale .................................................................................... 33

III. Les méthodes d'aide à la décision ................................................................................... 34

A. Principe de l'actualisation ......................................................................................... 34

B. Principe de l'analyse coûts-avantages ........................................................................... 35

1. Valeur actuelle nette ................................................................................................. 35

2. Taux de rendement ou taux de rentabilité interne .................................................... 36

3. Choix du taux d'actualisation ................................................................................... 36

4. Les autres méthodes d'aide à la décision .................................................................. 37

5. Les critiques adressées à l'analyse coûts-avantages ................................................. 37

IV. Présentations des instruments d'intervention .................................................................. 38

A. Les instruments réglementaires ................................................................................ 39

B. Les instruments économiques ....................................................................................... 39

1. La fiscalité incitative ................................................................................................ 39

2. Les marchés de droits ............................................................................................... 42

C. Les autres instruments .................................................................................................. 46

1. L’engagement volontaire .......................................................................................... 46

2. Les instruments informationnels .............................................................................. 46

3. L'approche contractuelle .......................................................................................... 46

V. Comparaison des instruments ......................................................................................... 48

A. Coût de l'information ................................................................................................ 48

B. Incitation à l'innovation ................................................................................................ 48

C. Incertitude ..................................................................................................................... 53

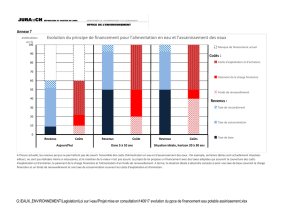

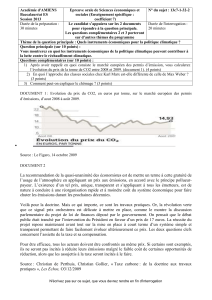

D. Impact macroéconomique : Le cas de l'effet de serre .............................................. 56

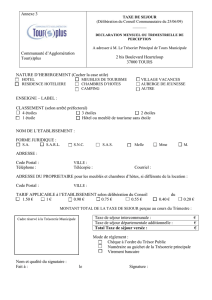

1. Le recyclage de la taxe ............................................................................................. 56

2. Les effets de la mise en œuvre d’une réduction des GES à l'échelle mondiale ....... 60

3. L’équité .................................................................................................................... 63

4. Effets redistributifs d’une écotaxe ............................................................................ 64

E. Conclusion .................................................................................................................... 67

Bibliographie : ...................................................................................................................... 68

I. Rappels de microéconomie

A. Les notions essentielles

1. La fonction de production

a. Firme, producteur, entreprise

Unité abstraite, représentative du comportement de toutes les firmes. La firme va, à partir de

biens ou services (inputs ou facteurs de production), produire un produit (output) Dans ce sens, elle

réalise une transformation technique.

L'entrepreneur décide :

- comment il va produire les biens (allocation optimale des ressources) ;

- en quelle quantité les biens seront produits.

Son objectif est de maximiser son profit

b. Production = output

C'est la transformation de biens et services existants en d'autres biens et services. C'est une

combinaison de facteurs de production pour créer d'autres B&S.

c. Facteurs de production ou inputs

Ce sont des ressources économiques (ou biens et services) utilisés dans le processus de

production permettant la création d'un bien économique ou output. Il existe 3 catégories de facteurs de

production : la terre, le travail, le capital. Parmi les facteurs de production, on distingue :

- les facteurs primaires, disponibles à l'état brut dans la nature (eau, matières premières) ;

- les consommations intermédiaires, ce sont des biens et services qui sont eux-mêmes produits par

une autre entreprise et qui sont détruits durant le processus de production. Il existe 2 types de facteurs ;

- les facteurs fixes, leur quantité ne peut être changée pendant la période de temps étudiée (usines,

équipements lourds... ) ;

- les facteurs variables, leur quantité peut être modifiée pendant cette période pour modifier

presque immédiatement la production.

Les facteurs de production peuvent être :

- divisibles, c'est-à-dire que certains facteurs de production peuvent être divisés en unités physiques

toutes identiques (ex : la farine). Ce facteur est alors homogène et mesurable en unités physiques

(poids, volume ... ).

- substituables, si on peut obtenir un même niveau de production avec des proportions variables de

facteurs de production.

- complémentaires, si une quantité de facteur donnée ne peut être associée qu'à une quantité fixe

d'un autre facteur: combinaison de facteurs.

4

d. Fonction de production

La fonction de production d'un bien donné par une entreprise donnée est la relation entre la

quantité produite (output) et les quantités de facteurs de production utilisés (inputs). Cette relation

indique les possibilités techniques de production.

Ces facteurs vont être combinés selon une certaine technologie. La technologie utilisée par le

producteur constitue sa contrainte technologique, à savoir qu’avec une technologie donnée, on ne peut

pas produire plus de x unités de bien pour des quantités fixées de chacun des facteurs de production.

La fonction de production est l’expression mathématique de cette contrainte technologique. Elle

détermine le nombre maximum d’unité pouvant être produites pour des quantités données de chacun

des facteurs de production et délimite l’ensemble des productions possibles.

On appelle courbe d’isoproduit ou isoquante l’ensemble des combinaisons (K,L) permettant

d’obtenir un niveau de production inchangé.

Par convention, on considère que l’on atteint un niveau de production plus élevé lorsqu’on

emploie à la fois plus de capital et plus de travail. On considère que l’on n’atteint jamais la zone de

réduction de la production. En général, les isoquantes s’emboîtent mais ne peuvent pas se couper.

Elles sont décroissantes, sinon une augmentation de l’utilisation des deux facteurs se traduirait par une

constance du niveau de la production. La courbe est convexe. Si elle était concave, alors on aurait des

combinaisons par nécessairement rationnelles. La productivité d’un facteur est d’autant plus élevée

que son utilisation est faible.

Y1

K

L

Y2

Espace des facteurs

Y*

K*

K

L*

L

Une fonction de production va donc

permettre de déterminer le niveau de la

production le plus élevé possible compte tenu des

contraintes techniques et économiques qui

prévalent à un moment donné.

Les facteurs de production peuvent être

complémentaires : Y = Min (K, L), où et

sont des coefficients technologiques déterminant

l’intensité du lien entre le niveau d’utilisation

d’un facteur et le niveau de la production. Les

facteurs sont combinés dans une proportion stricte

et invariante.

5

Une fonction de production à facteurs substituables permet de décrire les différentes

combinaisons de K et de L qu’il est possible de mettre en œuvre pour atteindre un niveau de

production donné. Seul un point de cette frontière qui représente l’ensemble des combinaisons

techniquement efficaces est économiquement efficace

On estimera toujours qu’à technologie donnée, si on utilise à la fois autant de chacun des

facteurs de production et plus d’au moins un facteur, alors le niveau de production atteint sera

supérieur. Cette hypothèse implique la décroissance des isoquantes mais n’impose aucune condition

en termes de convexité.

A court terme, on considère souvent que le stock de capital est fixe alors que la quantité de

travail employée est variable. La fixité du stock de capital se justifie par les délais nécessaires de mise

en place d’une nouvelle machine (détermination de la machine nécessaire, devis, mise en place,

apprentissage) considéré comme supérieur à celui d’embauche ou de licenciement.

2. Taux marginal de substitution

La productivité marginale mesure l’accroissement de la production qui résulte de l’utilisation

d’un e unité supplémentaire de travail, toute choses égales par ailleurs. Mathématiquement, cela

correspond donc à la dérivée partielle de la fonction de production par rapport au facteur considéré.

Le Taux Marginal de Substitution technique de K à L c’est la quantité de capital qu’il faut substituer à

une quantité de travail pour compenser son abandon. Lorsqu’on a baissé la quantité de travail, on a dL

en moins. La production diminue alors de dLPmL. Il faut donc, pour laisser le niveau de l’output

inchangé, accroître l’utilisation du capital de dK. Cet accroissement permet une augmentation de la

production de dKPmK. Il faut donc choisir dK telle que

KL

dKPm dLPm

. On a alors

L

K

Pm

dK dL

Pm

. Donc, pour une variation unitaire à la baisse de l’utilisation de L, on a

L

KL

K

Pm

dK TMS

Pm

. Le rapport K/L est appelé intensité capitalistique.

Q

QQ

Y

K

L

dK

dL

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

1

/

70

100%