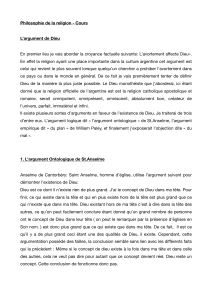

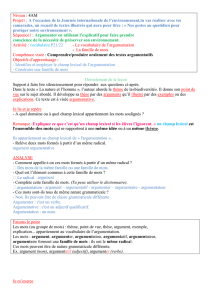

On va revenir à l`argument ontologique, ça c`est quand même

BROUWER – COURS 10 – 13.12.05.

On va revenir à l'argument ontologique, ça c'est quand même beaucoup plus simple.

[ndrt que l'organisation des horaires : Brouwer vient de passer 5 minutes à parler du lieu

et de l'heure de la dernière séance de cours : mardi 22 de 12h à 16h]

L'argument "dit" ontologique, parce que ça n'est pas sur que ce soit un argument

ontologique. Donc j'en avais fait un premier exposé la fois dernière et nous allons

reprendre ça un peu plus lentement et de façon un peu plus approfondie. Je reprends

l'exposition ou l'exposé de l'argument, ensuite je tâcherai d'en donner vraiment le fil

conducteur le plus résumé, et puis on analysera certains éléments de l'argument en

question.

Je vous rappelle ce qui précède, tout le chapitre 1 du Proslogion, qui est cette prière,

cette allocution... ce que signifie le terme de proslogion, qui signifie allocution, du dire

même d'Anselme. Le proslogion signifie allocution, cette allocution, cette prière

adressée soit à lui-même soit à Dieu, puisqu'il y a une exhortation à se retirer et puis

une allocution à Dieu, qui comprend notamment une sorte de lamentation sur la

condition humaine, et puis une prière de demande adressée à Dieu pour que Dieu d'une

certaine façon se montre. Ou en tout cas communique avec l'homme. Et puis le dernier

petit paragraphe qui est très important, qui rappelle que l'homme est une image de Dieu,

est fait à l'image de Dieu. Vous vous rappelez que c'est utilisé notamment par Béranger

pour dire que la raison devait être utilisée puisque l'homme raisonnable est image de

dieu en tant qu'il est raisonnable.

Donc, l'homme image de Dieu, et donc qui demande à Dieu de pouvoir comprendre,

reconnaitre, intelliger dans une certaine mesure, "quelque peu", ce sont les termes

exacts, la vérité à propos de la divinité. J'ai lu tout ce passage avec vous, ce chapitre 1,

pour bien vous montrer dans quel contexte est introduit l'argument. Parce

qu'évidemment, et j'en toucherai un mot tout à l'heure, l'argument dans toute la tradition

philosophique, a été pris comme tel, c'est-à-dire l'argument lui-même, en faisant

abstraction, je dirais, et c'est le cas de le dire, en tout cas en laissant de côté ce qui

précède et ce qui suit.

Donc on a pris en général soit le chapitre deux du Proslogion, soit les chapitres deux à

quatre sans les insérer dans leur contexte. Or leur contexte je pense est très important

ici parce qu'il montre dans quel contexte et à partir de quel lieu si vous voulez, à partir

de quel point de départ Anselme recherche et expose son argument, et ce lieu de départ

c'est une demande à la divinité de se révéler à lui, d'une certaine façon. La particularité

est que cette révélation est éminemment rationnelle. Ce n'est pas une révélation

scripturaire, c'est pas une révélation miraculeuse, c'est pas une révélation... C'est le don

de ce fameux nom de l'argument du Proslogion, qui permet de développer un argument

de l'existence de Dieu.

Donc un point de départ qui est un point de départ de la foi, pour développer un

argument de l'existence divine. Alors on me dira : on tourne en rond... On va voir qu'on

ne tourne peut-être pas tout à fait en rond. Mais pour ça il faut qu'on revienne à

l'argument lui-même. Donc je le répète, mais je vais le répéter sans doute un peu plus

rapidement que la fois dernière, puisque je l'ai déjà exposé. Le découpage phrase par

phrase... Le texte est court, mais évidemment très dense. Donc la première chose c'est

effectivement de demander à Dieu de comprendre, de reconnaitre, d'intelliger ce qui est

la doctrine, la croyance des chrétiens. C'est-à-dire ce qu'est et comment est Dieu. Ce

qu'est Dieu, comment est Dieu.

Comment identifie-t-il ce contenu? C'est ça sa découverte, notamment, d'Anselme : ce

dont rien de plus grand ne peut être penser. Dieu c'est ce dont rien de plus grand ne

peut être pensé, et donc j'abbrévie en QRG, "Quelque chose dont Rien de plus Grand",

pour ne pas s'embrouiller tout à l'heure quand il faudra répéter...

On prend ensuite le point de vue de celui qui nie l'existence du QRG, et on va montrer

que même quand on le nie, en niant cette existence, on aboutit à ce que cette existence

soit nécessaire. La négation de cette existence est introduite par une citation d'un

psaume : "L'insensé a dit dans son coeur : Dieu n'est pas." Mais quand l'insensé dit

Dieu n'est pas, l'insensé dit quand même Dieu, d'une certaine façon, et s'il dit Dieu, pour

Anselme, ça veut dire qu'il entend ce que je dis. Pardon. Qu'il reconnait ce qu'il entend.

Donc ici il faut faire attention au verbe "entendre", il ne s'agit pas d'entendre de

l'entendement, mais il s'agit de l'ouïe, le sens de l'ouïe. Parce que parmi les

nombreuses traductions d'intelligere, dont je vous ai parlé, je préfère dire intelliger pour

qu'il n'y ait pas de confusion. Donc parmi les deux traductions les plus courantes, on a

"comprendre" et "entendre", mais au sens de l'entendement, dans la philosophie

française. Et donc ce n'est pas ça ici.

Ici c'est bien comprendre ou intelliger, ce qu'on entend par l'ouïe (???). Donc quand il

entend le mot "Dieu", pour Anselme, l'insensé comprend "ce dont rien de plus grand ne

peut être pensé". Il pense donc un contenu à ce mot "Dieu" et donc il a dans l'intellect,

puisqu'il l'intellige, il a dans l'intellect ce dont rien de plus grand ne peut être pensé. Là

Anselme a réintroduit le schème de l'artisan en disant... Pour montrer que c'était

différent pour une chose d'être dans la pensée, d'êre dans la pensée, d'être dans

l'intellect et différent d'être dans la réalité. Une chose peut être soit dans l'intellect, soit

dans l'intellect ET dans la réalité. Quand le peintre, ou quand un artisan va réaliser une

oeuvre, avant qu'il l'aie réalisée, il a cette oeuvre dans sa pensée, dans son intellect.

Une fois qu'il l'a réalisée, elle est dans la réalité, puisqu'elle est réalisée, mais en même

temps il l'a aussi encore dans son intellect.

Et c'est là le ressort de l'argument. Si on applique ceci au QRG, à ce dont rien de plus

grand ne peut être pensé, si l'insensé a ce dont rien de plus grand ne peut être pensé

dans son intellect, cela ne peut être seulement dans l'intellect. Cela doit nécessairement

être aussi dans la réalité. Pourquoi? Parce que pour Anselme être dans l'intellect ET

dans la réalité c'est plus grand que d'être seulement dans l'intellect. Donc si ce dont rien

de plus grand ne peut être pensé est seulement dans l'intellect, on peut trouver quelque

chose de plus grand que ce dont rien de plus grand ne peut être pensé, à savoir cela

même qui serait à la fois dans l'intellect et dans la réalité. Donc, ce dont rien de plus

grand ne peut être pensé, à partir du moment où il est pensé est nécessairement dans

la réalité en plus d'être dans la pensée ou dans l'intellect.

Ca c'est le ressort de l'argument, c'est indispensable à comprendre. N'hésitez pas à dire

s'il y a des choses qui vous échappent dans cette affaire. Bon des choses qui vous

échappent largement dans cet exposé. Evidemment je ne vous demande pas d'adhérer

à cet argument, et bien entendu on va regarder un petit peu quelques présupposés de

l'argument. Mais dans l'exposé de la chose, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez

compris le ressort de l'argument?

Donc le tout est dans le nom, le "ce dont rien de plus grand ne peut être pensé",

évidemment, c'est là que se trouve le ressort de l'argument, et j'ai presque envie de dire

que cet argument est un ressort au sens presque concret du terme, puisqu'à partir du

moment où on se concentre sur cet argument, il nous permet de monter vers une

divinité qui est bien réelle, en tout cas c'est ce que prétend Anselme.

Donc, je reprends : si ce dont rien ne peut être plus grand peut être pensé est

seulement dans l'intellect, il est quelque chose dont on peut penser quelque chose de

plus grand à savoir quelque chose qui serait à la fois dans l'intellect et dans la réalité. Et

donc il y a là une contradiction. C'est la phrase 10. En effet, s'il est au moins dans la

seule intelligence, qu'il soit aussi dans la réalité peut être pensé, ce qui est plus grand...

Alors ça, si plus grand ne peut être pensé est dans la seule intelligence, cela même dont

plus grand ne peut être pensé est cela dont plus grand peut être pensé. Il y a donc

contradiction puisqu'on peut penser un plus grand de cela même dont plus grand ne

peut être pensé. Et certainement ceci ne peut être, et la constatation de la contradiction

est donc dans la phrase 12 : ceci ne peut être puisque c'est contradictoire. Quelque

chose dont plus grand ne peut être pensé existe donc, est dans la réalité, existe. Existe,

ici, c'est être dans la réalité et pas seulement dans l'intellect. Sans le moindre doute,

dans l'intelligence et dans la réalité.

Ca va? C'est compréhensible? Vous pourriez le réexposer? Allez-y...

[il fait répéter l'argument à un étudiant. Acte 2, scène 1.]

L'Etudiant

Donc en fait l'idée c'est qu'il y a deux réalités, il y a le niveau de l'intellect et la réalité

Brouwer

Oui enfin, il n'y a pas deux réalités, il y a l'intellect et ce qui est dans la réalité.

L'Etudiant

Etant donné qu'on est capable... quand on pose la question à celui qui nie l'existence de

Dieu... Il conçoit l'existence de Dieu, donc il l'a dans l'intellect.

Brouwer

Il ne conçoit pas l'existence de Dieu : il conçoit Dieu, pas son existence. C'est ce qu'on

doit démontrer, c'est cette existence.

L'Etudiant

Donc il conçoit Dieu, dans son intellect. Si il conçoit Dieu dans son intellect, c'est que

Dieu est ce qu'il y a de plus grand...

Brouwer

Ce dont rien de plus grand ne peut être pensé. Ce n'est pas exactement la même

chose.

L'Etudiant

Le QRG.

Brouwer

QRG, voilà. C'est capital dans ce texte.

L'Etudiant

En réalité il est obligé d'exister dans la réalité.

Brouwer

Il existe nécessairement dans la réalité, oui.

L'Etudiant

Comme il est QRG, il est obligé d'être à la fois dans la réalité et dans l'intellect, parce

que s'il était uniquement dans l'intellect, il ne serait pas QRG.

Brouwer

Voilà, il y aurait contradiction dans le nom, puisque ce dont rien de plus grand ne peut

être pensé aurait quelque chose de plus grand que lui-même, si vous voulez. Merci.

Merci pour les autres aussi.

[Rideau]

Il y aurait quelque chose de plus grand que lui-même, qui serait à la fois dans l'intellect

et dans la réalité, et donc il y aurait une contradiction avec son nom, "ce dont rien de

plus grand ne pourrait être pensé". L'argument est-il complet avec le chapitre 2? Alors

ça dépend des interprètes. Certains disent non, certains disent oui. La position de ceux

qui disent non, l'argument n'est pas complet est le suivant : c'est que pour que l'on

puisse dire, être assuré que la négation du QRG, la négation de Dieu... Plus exactement

: pour que l'argument fonctionne, il faut que la négation du QRG soit impossible. Que la

négation de Dieu soit impossible. C'est ce qui va être montré au chapitre trois. On va

venir au chapitre trois tout à l'heure, mais je voudrais encore approfondir certains points

de l'argument, ou du premier argument si on considère qu'il y en a plusieurs. Certains

considèrent qu'il y a un argument au chapitre deux, un argument au chapitre trois...

Pourquoi a-t-on appelé cet argument "argument ontologique"? C'est une dénomination

qui a cours depuis Kant, dans la Critque (idéale) de la Raison Pure. Pour Kant un

argument ontologique est un argument qui conclut à l'existence d'un être à partir de sa

définition. Dans une certaine mesure on peut conclure que l'argument d'Anselme est un

argument ontologique... Mais dans une certaine mesure seulement à mon avis. Et je

vous ai dit combien les positions pouvaient différer par rapport à cet argument, et donc

je dois toujours dire "à mon avis" sur les choses que je vous raconte.

L'argument ontologique de l'existence de Dieu s'oppose dans la terminologie kantienne

à l'argument cosmologique, fondé sur l'ordre du monde. Mais disons que la terminologie

d'argument ontologique pour l'argument d'Anselme, ça vient de Kant. Alors, autre

dénomination pour l'argument d'Anselme, c'est l'argument "a priori". C'est bien ce que

cherchait... et là il faut se référer au préambule... Anselme disait : j'ai commencé à

chercher à part moi s'il pouvait se trouver par hasard un argument unique qui n'eut

besoin que de lui seul pour se prouver. Effectivement ça c'est un argument a priori. Ce

qui serait un ou des arguments à posteriori, et bien ces arguments partiraient d'une

réalité autre du monde, ce sont aussi des arguments cosmologiques, qui par déduction,

ou en remontant, ou en régressant arriveraient, ou en progressant, arriveraient à

conclure à une nature suprême. Ces arguments cosmologiques ou a posteriori, en tout

cas à posteriori, sont des arguments du type de ceux qu'Anselme a utilisés dans le

Monologion, chapitres 1 à 6. Nous n'avons pas lu ça mais c'est le début du Monologion :

à partir du désir du Bien, du désir naturel du Bien de la part des êtres raisonnables, eh

bien on remonte vers un bien suprême. Ca ce sont des arguments a posteriori, parce

qu'on part d'une réalité et on remonte vers une réalité suprême.

Alors maintenant examinons peut-être de plus près le QRG. "Quelque chose dont rien

de plus grand ne peut être pensé". Première chose, il y a divers éléments à observer et

à analyser dans ce groupe, qui peuvent donner une certaine approximation de la façon

dont ce nom fonctionne, si on peut dire. Premièrement, ce nom fonctionne à partir de

degrés de grandeur. Le plus grand, ce dont rien de plus grand ne peut être pensé. Ici

aussi il y a une certaine notion de hiérarchie des êtres. Cette grandeur qui fonctionne...

Ces degrés de grandeur qui fonctionnent... Les degrés... C'est le plus grand. C'est un

comparatif, on compare les choses, et il y en a qui sont plus grandes que les autres.

Attention cette grandeur n'est pas une grandeur spatiale, bien sur, ce n'est pas une

grandeur corporelle, ce n'est pas une grandeur matérielle. C'est une grandeur

immatériel. Donc pas d'étendue dans l'espace, pas de matérialité, pas de corporalité.

Mais c'est plutôt une grandeur qui mesure le niveau, le degré d'être dans une hiérarchie.

C'est pourquoi Anselme dit que c'est plus grand d'être dans la réalité que seulement

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%