THEME 8: Le développement de la démocratie et de l`égalité des

1

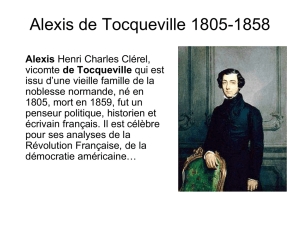

Alexis de Tocqueville (1805-1859) : Né à Paris, il est issu d’une famille de très ancienne noblesse normande.

Licencié en droit, il est nommé en 1827 juge-auditeur à Versailles (où son père est préfet). En 1830 il voyage aux

États-Unis. Officiellement il part étudier les institutions pénitentiaires mais en réalité, il veut étudier la démocratie à

« l’état pur » dans un pays sans traditions aristocratiques. « J’avoue que dans l’Amérique j’ai vu plus que

l’Amérique, j’y ai cherché une image de la démocratie elle-même ». Le premier volume de son célèbre ouvrage, De

la Démocratie en Amérique est publié en 1835. Après avoir été élu député en 1839, il publie en 1840 le deuxième

volume de La Démocratie. Tocqueville est élu un an plus tard à l'Académie française. Il participe à la rédaction de la

constitution de 1848 puis devient ministre des affaires étrangères du prince Louis-Napoléon, président de la

République.

Tocqueville est animé par une passion : la liberté. Il rêve d'une société où la liberté serait donnée à tout citoyen. Par ailleurs, il

constate la progression de l'égalité des conditions. Toute son œuvre est donc une méditation dominée par ces deux mots. Comment

faire triompher la liberté et comment assurer la cohésion d'une société fondée sur l'égalité? L'égalité ne se conçoit pas sans la

liberté car l'homme ne saurait être libre s'il est soumis à un autre homme.

I – L’analyse de Tocqueville.

A - L’égalisation des conditions est le fondement de la Démocratie.

1°) une définition sociale de la Démocratie.

La démocratie est un état de la société plus qu’un système politique ou un mode de gouvernement. Cet état

social est marqué par la disparition des ordres héréditaires, l’uniformisation des modes de vie et l’essor de la mobilité

sociale, bref marqué par l’égalité des conditions.

A l’aide du 1er paragraphe et passage souligné Doc1p82, complétez :

L’………………………………est le mouvement qui transforme les sociétés en faisant progresser ce principe

d'égalité des conditions dans l'ensemble des domaines sociaux (« empire……………………………….…………

………………………….. … »). L'égalisation des conditions est un mouvement qui transforme toutes les relations

sociales (celles de la famille au même titre que les relations économiques). « Il crée …………………………..

……………………………………………………………………………………………………………… »

Il est donc logique qu’elle affecte également les relations politiques. Dans ce domaine la société démocratique se

traduit par l'existence d'un gouvernement élu par les citoyens. Dans celui des mentalités, la société démocratique est

caractérisée par un état d’esprit nouveau : les individus se pensent égaux, refusent les privilèges et sont réticents à

accepter qu'un autre ait une situation supérieure à la leur. La recherche de l'égalité est donc un phénomène sans fin.

Ainsi, pour Tocqueville, il existe un mouvement « inéluctable et spontané » vers l’égalité des conditions qui

est un fait providentiel (donc universel et durable, qu’on ne peut empêcher). Ce mouvement résulte avant tout de la

passion des hommes pour l’égalité : « Les peuples démocratiques ont un goût naturel pour la ………..…..... mais ils

ont pour l'…………… une passion insatiable, éternelle, invincible ». L'égalité renferme en soi un mécanisme qui est le

ressort même des sociétés démocratiques : plus l'égalité progresse, plus les

inégalités deviennent insupportables, et par conséquent la lutte contre les inégalités

se poursuit et entraîne le progrès continu de l'égalité.

Telle est la loi qu'a formulée Tocqueville et qu'il nous faut donc appeler

«loi de Tocqueville» qu'il a lui-même formulée ainsi : «le désir d'égalité devient

toujours plus insatiable à mesure que l'égalité est plus grande».

Résumé: Passion pour …………… égalisation des ……..……….

…..……........ (comme état social)

2°) La démocratie est caractérisée par l’égalité des conditions.

L'égalité des conditions est un principe qui stipule que tous les individus sont juridiquement égaux, qu'il

n'existe plus de hiérarchie sociale rigide et donc que la position sociale d’un individu n’est plus assignée par sa

naissance. Illustration avec l’Amérique : « les américains sont nés égaux avant de le devenir »

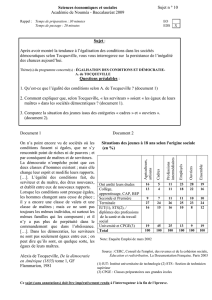

Doc2p82q1 :

q2 :

THEME 5: Egalisation des conditions et Démocratie

2

Une société démocratique est donc une société égalitaire dans laquelle il n'existe plus de distinctions

héréditaires entre les individus et dont toutes les positions sociales sont ouvertes à tous ( :……………….………….)

La société démocratique s’oppose à la société aristocratique organisée en ordres en principe fermés.

Il existe 3 dimensions dans l’égalisation des conditions :

égalité des droits politiques et civiques : chaque individu a le droit de voter, jouit des libertés

publiques, abolition des privilèges, égalité devant la loi.

égalité des …………….. : chacun peut accéder aux positions sociales que lui permettent ses talents

méritocratie et mobilité sociale. Mais aussi diffusion d’un bien-être matériel et uniformisation

des conditions matérielles et modes de vie.

égalité des relations sociales ou de considération : les individus se considèrent égaux d’où un

respect mutuel, norme qui règne dans les mœurs. Le maître respecte son serviteur et celui-ci ne

l’est qu’à travers un contrat, pendant la durée de son travail ; égalité de dignité, d’estime sociale.

« Naturellement ils ne sont point inférieurs l'un à l'autre, ils ne le deviennent momentanément

que par l'effet du contrat. Dans les limites de ce contrat, l'un est le serviteur et l'autre le

maître; en dehors ce sont deux citoyens, deux hommes. »

N.B. : L’égalité des conditions ne signifie pas égalité des situations économiques. La société démocratique

n’est pas incompatible avec l’existence des riches et des pauvres. Mais ceux-ci sont peu nombreux du fait de

l’égalisation des conditions, ils ne constituent pas des classes sociales. On observe donc une réduction du nombre des

très riches et de celui des très pauvres. Entre ces deux extrêmes en voie de réduction se développe une « multitude

innombrable d’hommes presque pareils ».

Il n’existe pas une « race de …………. » ni une « race de ………..», donc il n’y a pas d’hérédité sociale, la

mobilité sociale est fréquente (en Amérique). Les riches ne le sont pas longtemps (ruinés) ni les pauvres. « Un

américain prend, quitte, reprend dix états dans sa vie, il change sans cesse de domicile et forme continuellement de

nouvelles entreprises. »

Enfin l’égalité des conditions et l’essor d’une classe moyenne atténuent les conflits : « adoucissement des mœurs ».

3°) L’égalité des conditions favorise l’individualisme.

Doc5p84

Alors que sous l'Ancien Régime, seuls quelques privilégiés pouvaient choisir la vie qu’ils entendaient mener, en

démocratie, l'augmentation des ressources de la classe moyenne permet à un nombre croissant d'individus de disposer

d'une autonomie : individus qui « se figurent volontiers que leur destinée toute entière est entre leurs mains »…

L’individualisme naît donc de la démocratie qui assure une égalité des chances.

Tocqueville qualifie d'individualisme ce sentiment « réfléchi et paisible » qui fait de chaque individu un centre de

décision autonome

B - Les limites et risques menaçant la démocratie.

1°) Individualisme et désintérêt pour la chose publique.

Complétez à l’aide du Doc4p83

Tocqueville distingue individualisme et égoïsme : L'égoïsme est ………………………………………

………………………..L'individualisme est un sentiment ………………………………………………. …mais qui dispose

chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l'écart de sa famille et ses amis; de telle sorte

que, après s'être ainsi créé une petite société à son usage il abandonne volontiers la grande société à elle-même.

« L'égoïsme naît d'un instinct aveugle; l'individualisme procède d'un jugement erroné plutôt que d'un sentiment

dépravé(…) L'égoïsme dessèche le germe de toutes les vertus, l'individualisme ne tarit d’abord que la source des vertus

publiques ; mais, à la longue, il attaque et détruit toutes les autres et va enfin s'absorber dans l'égoïsme. »

« Vertus publiques »

ex : intérêt pour la vie publique, l’action politique (vote) …

Autrement dit, l’individualisme se transforme à terme en …………………., or il est lié à l’égalité des

conditions : « chaque classe venant à se rapprocher des autres et à s'y mêler, ses membres deviennent indifférents et

comme étrangers entre eux. »

3

Donc avec la démocratie, on doit s’attendre à un retrait de l’individu sur ses affaires privées, l’individu est

isolé et devient apathique, il est indifférent et ne participe plus à la vie publique (cf. abstentionnisme, recul des

syndicats…).

Les individus laissent alors le champ politique libre aux ambitions despotiques. Ils peuvent tomber sous le règne d’un

tyran (cf. au 20ème siècle : République de Weimar qui s’abandonne aux mains fermes d’Hitler…) et sont prêts à s’en

remettre à un Etat tout puissant et disposant d’une légitimité absolue que confère la démocratie. Il s’agit d’« un pouvoir

immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé,

régulier, prévoyant et doux »

Cela signifie que l’Etat tient en tutelle l’individu, prend en charge sa vie quotidienne, il multiplie les

réglementations tatillonnes, c’est le « despotisme doux », le « despotisme démocratique » de la dictature

bureaucratique, le despotisme administratif d’un Etat centralisateur et omnipotent (cf. critique de l’Etat-providence par

les libéraux).

Les individus se satisfont d’un pouvoir fort pourvu qu’il préserve l’égalité et empêche certains d’entre eux de s’élever

au dessus des autres. « Les peuples démocratiques ont un goût naturel pour la liberté... mais ils ont pour l'égalité une

passion insatiable, éternelle, invincible. Ils veulent l'égalité dans la liberté et s'ils ne peuvent l'obtenir, ils la veulent

encore dans l'esclavage. »

Ex : Prémonition de la montée des totalitarismes au 20 ème siècle. Totalitarisme stalinien au nom d’un régime sans

inégalités … lien possible avec la critique de la vidéo surveillance en Angleterre (« big brother »).

2°) Tyrannie de la majorité et conformisme.

Doc7p85 q1 :

Avec la progression de l’égalisation des conditions et de la démocratie, l’individu est de plus en plus porté à

croire « la masse », l’opinion publique. La similitude entre les individus « leur donne une confiance presque illimitée

dans le jugement du public». Le public impose ses croyances « et les fait pénétrer dans les âmes par une sorte de

pression immense de l’esprit de tous sur l’intelligence de chacun ».

Le despotisme démocratique est donc aussi en germe dans l’omnipotence de la majorité tyrannie de la

majorité : «Je regarde comme impie et détestable cette maxime, qu'en matière de gouvernement la majorité d'un

peuple a le droit de tout faire et pourtant je place dans les volontés de la majorité l'origine de tous les pouvoirs. Suis-je

en contradiction avec moi-même?».

Ce règne de la majorité peut être tyrannique et étouffer l'indépendance des individus et par conséquent se retourner

contre la démocratie :

Tyrannie au niveau politique : La société démocratique cherchant l’intérêt du plus grand nombre peut nier les

droits ou intérêt des minorités. C’est le problème de la domination et l’oppression des minorités.

Ex. postérieurs: Maccarthysme et « chasse aux sorcières » aux Etats Unis 1950ies. Oppression des fumeurs ?

Tyrannie « morale et intellectuelle » : l’égalité des conditions conduit à la crainte de la différence, à son refus.

Toute différence est considérée comme une inégalité. Donc l’égalité des conditions conduit au conformisme

(cf. tyrannie de l'american way of life), celui-ci entraîne un recul de l’esprit critique : idée selon laquelle la

majorité a toujours raison s’impose (cf. « pensée unique » aujourd’hui : la mondialisation, le libéralisme ou la

flexibilité sont incontournables).

L’égalité des conditions est facteur de « moyennisation », elle entraîne de l’autocensure : tyrannie de l’opinion

publique.

Ex. actuels : Opposants à la 2ème guerre en Irak aux Etats Unis considérés comme des traîtres envers la patrie.

Oppression des homosexuels (de moins en moins vraie) qui réclament la reconnaissance de leurs droits à la différence, le

droit de se marier…

Enfin il existe un troisième risque pour la démocratie, le risque de démagogie consistant à flatter l’électorat

pour obtenir ses suffrages.

4

II – Actualité et prolongements contemporains de l’analyse de Tocqueville

Il s’agit de pistes de réflexion permettant de préparer la question3 de l’épreuve.

A – La thèse de l’égalisation des conditions est-elle validée ?

Cf E.O. Stratification sociale et inégalités

1°) arguments validant la thèse de

l’égalisation des conditions :

voir thème inégalités E.O. ex : courbe de

Kuznets, évolution du rapport interdécile etc.

Ce graphique confirme-t-il la thèse de l’égalisation des

conditions ?

La « moyennisation » de la société chez Henri ………….. (1927-2003) :

Ce sociologue Français, montre que la population française a tendance à se

regrouper en deux vastes ………………….. de plus en plus proches :

« ……………… centrale » et « ……………… populaire ». Cette

représentation d’une société hiérarchisée en « toupie » est beaucoup moins

inégalitaire qu’une société hiérarchisée en « pyramide » où les couches

défavorisées sont majoritaires. Les niveaux et modes de vie tendent à se

rapprocher et s’uniformiser.

Il montre l’essor de la classe moyenne (prévue par Tocqueville) qui n’est

plus une classe sociale mais une constellation car elle regroupe des individus

qui ne constituent pas un ensemble homogène, soudé et capable de se

mobiliser. Au sein de ces constellations la mobilité sociale est facilitée.

5

2°) arguments réfutant la thèse de l’égalisation des

conditions :

A l’image de la « montgolfière » symbole des trente glorieuses,

A.Lipietz substitue celle de « la société en ……………… » et parle de

« déchirure sociale » et de nouvelles polarisations.

Quelles peuvent en être les explications ?

Remarque : Tocqueville a lui même nuancé sa pensée après son voyage en Angleterre et Irlande en 1835 où il

découvre un véritable paupérisme ( : état permanent de pauvreté, d'indigence dans une partie de la société). Il parle

alors du monde industriel comme « monstre social », « anomalie qui pourrait ramener les hommes vers

l’aristocratie ».

autre piste d’actualisation : l’égalité des chances progresse-t-elle ? (Cf. l’exemple de l’école).

Voir E.O. concernant la mobilité sociale et l’égalité des chances.

Travail à la maison : faire un rapide résumé (idée à utiliser : massification, démocratisation…).

B – repli sur la sphère privée et désintérêt pour la chose publique sont-

ils une réalité?

1°) l’exemple de l’abstentionnisme :

Ce document confirme-t-il la thèse de

Tocqueville quant à l’évolution de la

démocratie ?

(Rappelez vous aussi quels sont les deux candidats à la

Présidence qui sont passés au second tour en 2002)

doc10 p 86.

Q1 et 2 : Quelles sont les catégories sociales qui s’abstiennent le plus et pourquoi ?

Q3 : pourquoi Daniel Gaxie parle de « cens caché », quelles sont les conséquences de cet abstentionnisme massif et

inégal sur la démocratie?

2004 57 54,3

2007 39,5 16,2

2008 33,4

2009 59,5

6

6

7

7

1

/

7

100%