1.1.1

1

Université Robert Schuman

Institut d’Etudes Politiques

1ère année

***

Anne-Sophie Chauvet

Institutions et vie politique française et étrangère

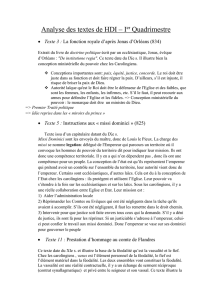

1ère partie : Théorie générale de l’Etat

Titre 1 : La notion d’Etat

Chapitre 1 : Définition de l’Etat

Ce type d'organisation politique est apparu en Europe (essentiellement France, Angleterre et

Allemagne) au 13ème siècle puis s'est étendu dans le reste du monde. Au 18ème siècle

l'extension s'est fait aux anciennes colonies anglaises puis une autre extension s'est fait au

moment de la décolonisation à proprement parler. En 1945 l'ONU regroupe en théorie tous les

Etats. Suite à la décolonisation le nombre d'Etats va être multiplié par 4 en 50 ans. Ce

quadrillage étatique du monde détermine la politique intérieur et extérieur des Etats. Mais

comment l'Etat est-il apparu ?

I. Genèse de L'Etat moderne

D'après Norbert Elias, l'Etat est né de la monopolisation du pouvoir par les monarques. Ils ont

affirmé leur domination sur les seigneurs féodaux, leur indépendance vis à vis de l'Empereur

et du Pape. En même temps est née la notion de souveraineté.

Il en a découlé la suprématie d'une certaine puissance et la souveraineté de cette puissance.

Cette puissance prévaut, elle ne dépend de rien ni personne en interne et est au moins égale

aux autres puissances en externe.

La souveraineté s'exerce sur un territoire délimité : on parle de puissance territoriale. L'Etat se

définie par l'existence de frontières et une organisation juridique qui ne dépend pas de celle

des autres Etats.

A. La territorialisation de la puissance publique (De l'Empire a L'Etat)

L'Etat existe sur une certaine surface à l'intérieur des frontières. Au départ la domination était

universelle (Dominium mundi ).

1. Le Dominium Mundi des organisations impériales

Ex : la Chine (l'Empire du milieu), dont les limites territoriales n'étaient pas définies, était

décrite comme le pays "sous le Ciel dominé par le Fils du Ciel". Pour les Chinois il n'y avait

qu'une civilisation, un maître du monde, au loin ce n'était plus des humains, mais des barbares

indignes d'intérêt.

En grec « oikou mene » défini l'espace civilisé dirigé par le Cosmos au-delà duquel il n'y a

que des barbares et un monde dépourvu de sens.

2

On voit que chaque Etat se définit comme le centre du monde, sans frontières. Au départ le

terme frontière était perçu d'une façon négative comme séparant de "l'autre" puis a pris une

connotation positive car devenu le signe reconnaissance de l'autre.

Cette forme d’organisation a imprégné l’idéologie impériale, telle qu’elle réapparaît sous

Charlemagne (an 800). L’empereur va avoir un certain nombre de prétentions à maîtriser

l’ensemble du monde civilisé. Cette formulation apparaît très clairement lors de la diète de

Roncaglia en 1158, où le roi Frédéric 1er, Barberousse se fait appeler « loi vivante » ("Toi la

loi vivante tu peux donner, dissoudre, créer les lois, les ducs naissent et disparaissent et les

rois gouvernent sous ta juridiction") : tout ce qu'il dit a valeur de loi. Un certain nombre de

légistes réagissent à ces prétentions.

2. La réaction des légistes royaux aux prétentions impériales à partir des 12ème-

13ème siècles

L'entourage de Louis IX réagit, refusant la dépendance du roi de France envers l'Empereur du

Saint Empire Romain Germanique. Jean de Blanot, légiste et publiciste du roi, déclare ainsi

que" Le roi de France est Empereur en son royaume". Aussi le roi de France est-il dès lors

perçu comme loi vivante au même titre que l'Empereur (expression constante de la monarchie

jusqu’en 1789), marquant le début de la monarchie absolue. Mais il ne prétend pas au pouvoir

universel, il gouverne à l’intérieur d’un cadre territorial.

En France au même moment, la titulature du roi change, jusque Philippe Auguste, le roi était

"rex francorum" (roi des francs), là il devient "rex franciae" (roi de France). Le territoire est

maintenant défini, et non plus une population. Cette prétention qui commence au 13ème siècle

va être un motif constant de discordes entre la France et l’Allemagne au long des 13ème et

14ème siècles. Les empereurs successifs maintiennent cette fiction juridique de suprématie

impériale. Une des dernières réfutations des prétentions allemandes se trouve dans le Traité

des Seigneuries de Le Bret. Il y souligne la souveraineté du roi et sa non dépendance envers

l'Empereur.

En 1648 le Traité de Westphalie met fin à la guerre de 30 ans (guerre civile européenne) et

aux prétentions impériales à la suprématie universelle. Désormais les relations entre Etats sont

régit par le principe de l'équilibre des puissances, facteur de paix et de prospérité.

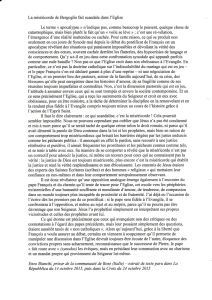

B. La sécularisation de la puissance publique (de l'Eglise à l'Etat)

La séparation du domaine politique et religieux n'est que progressive. Si la laïcité de l'Etat est

aujourd'hui une valeur fondamentale de la société moderne, le principe de cette distinction

n'est apparu qu'au 13ème siècle. Avant cela l'Etat faisait partie du domaine théologico-

politique.

1. L'indifférenciation du spirituel et du temporel dans les sociétés traditionnelles

(holistes)

Dans l'Egypte ancienne et en Mésopotamie le pouvoir politique et religieux sont confondus.

De même en Chine, où l’empereur était l’intercesseur entre le monde des dieux et celui des

hommes. Il interprète la volonté divine en lisant les signes du Ciel et les retranscrit sur terre.

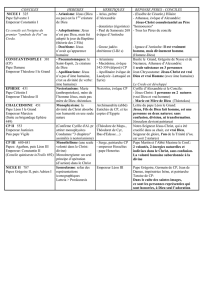

En Europe règne la théocratie pontificale jusqu'au 14ème siècle. Le pape considéré comme le

vicaire du Christ sur terre. Il interprète ainsi sa volonté, exprimée dans les évangiles.

L'organisation de la vie terrestre se fait donc à partir des Ecritures. Cette forme très

particulière d’organisation du pouvoir apparaît sous Léon IX et s’affirme avec son successeur,

3

Grégoire VII (Réforme grégorienne). Le pape se voit alors doté de trois pouvoirs

fondamentaux :

-Il reconnaît au concile le droit voter pour lui, supprimant le pouvoir de l’empereur dans ce

domaine.

-Le pape nomme les évêques seul, et non plus sur proposition de l’empereur du Saint Empire

Romain Germanique, ce qui va provoquer la querelle des investitures en Allemagne au 11ème

siècle.

-Le pape est infaillible dans l'interprétation qu'il donne des écritures. Aussi peut-il déposer un

roi « hérétique » ou l'excommunier.

Le pape est détenteur de 2 glaives :

-Le glaive spirituel

-Le glaive temporel dont il a délégué l’exercice au roi, mais qu’il peut reprendre à tout

moment.

Il est celui qui exerce un pouvoir suréminent au titre de la vérité révélée.

2. Les grandes étapes de la sécularisation du pouvoir en France

Face à cette confusion du pouvoir religieux et politique se produit une réaction de rejet. Les

rois de France commencent par contrôler la vérité religieuse, il s’agit du gallicanisme. Se

développe ensuite le pluralisme (Edit de Nantes de 1598). On a enfin observé un phénomène

de sécularisation (ensemble des attitudes qui tentent de dissocier le domaine religieux du

domaine politique) qui a abouti à la mise en place de la laïcité.

a. La solution gallicane

L'opposition entre le pape et le roi né au sujet de l'impôt. L'affrontement débute avec Boniface

VIII et Philippe Le Bel (1296-1304). Il se développe une activité juridique et théologique

intense pour justifier de leur droit à lever l'impôt de part et d'autre : en effet, le roi, pour

financer sa campagne en Flandres prétend imposer l’Eglise de France, qui ne paye d’impôts

qu’à Rome. En France va naître une véritable conception du statut politique de l’Eglise.

Dans l’entourage du Pape, Gilles de Rome (grand canoniste), s'attache à justifier la théocratie

pontificale par l'Evangile selon St Matthieu : "Non est enim potestas ni si a Deo" (il n'est de

pouvoir qui n'émane de Dieu). Il soutient par-là la théorie des pouvoirs exceptionnels : « de

même que Dieu peut faire des miracles, de même le Pape peut intervenir de manière

exceptionnelle dans le cours des affaires temporelles. »

En France, Jean de Paris (légiste) veut justifier la pleine autonomie du pouvoir temporel. Il dit

que la politique est une science autonome qui ne dépend pas exclusivement de la révélation

chrétienne mais aussi de la nature de l'Homme. Il se réfère à Aristote ("l'Homme est un animal

politique"), qui est un auteur non chrétien, ce qui prouve que l’autorité ne peut se prévaloir

d’une révélation divine. Sa rationalité lui donne raison : la science politique n’est pas une

science théologique mais une science autonome.

A partir du tout début du 14ème siècle apparaît l’idée d’une autonomie du pouvoir temporel qui

va s’affirmer dans le cadre des positions de l’Eglise anglicane. Au sein de l'Eglise dirigée par

le pape, il existe des Eglises nationales subordonnées au pape pour les questions religieuses

mais subordonnées au roi pour les questions d'administration (pour la chose temporelle). Ce

gallicanisme va trouver son expression dans la « pragmatique sanction » de Bourges en 1438,

acte de Charles VII qui décide de manière unilatérale que dorénavant les évêques de France

seront choisis par le monarque avant d’être investis par le Pape.

b. L'organisation du pluralisme

4

Progressivement va se mettre en place une politique qui reconnaît la coexistence pacifique de

plusieurs religions sur un même territoire.

L'Edit de Nantes de 1598 donne un statut à la religion protestante. Mais surtout le pouvoir

politique ne peut plus être déduit du pouvoir religieux puisqu'on accepte le pluralisme. Enfin

le pluralisme religieux suppose une liberté de conscience.

Le Concordat de 1801 entre Napoléon 1er et le Pape consacre la coexistence pacifique des

quatre religions reconnues, redonne un certain statut officiel à l’Eglise catholique et reconnaît

les ministres du culte comme fonctionnaires (statut toujours en vigueur en Alsace-Moselle où

la loi de séparation religieuse de 1905 ne s’applique pas). Le pluralisme religieux constitue un

pas vers la sécularisation.

c. La mise en place de la laïcité

La loi de 1905, en mettant fin au Concordat, déclare que la religion est de l'ordre du privé.

L’organisation du culte, la rémunération des ministres du culte et l’entretien des bâtiments

cultuels sont à la charge des pratiquants.

En 1946, l'article premier de la constitution dit que "la France est une république laïque". On

distingue le domaine religieux purement privé du domaine politique public.

C. La monopolisation de la puissance publique

Aux 12ème-13ème siècles, le roi va réagir à la structure féodale du royaume de France : à partir

de Philippe Auguste, et surtout sous Louis IX, il y a une forte réaction aux prétentions

seigneuriales. C’est l’image du roi justicier, qui correspond à l’affirmation progressive d’une

compétence juridictionnelle supérieure aux autres : « le roi est souverain par-dessus tous »

d’après Philippe de Beaumanoir.

1. La souveraineté comme suprématie

Au 13ème siècle la France est une fédération de seigneurs plus ou moins vassalisés envers le

roi. Ils prétendent juger, faire la guerre, et battre la monnaie. Les rois réagissent durement et

entendent exercer une compétence juridique exclusive. La souveraineté provient de la

suprématie du roi, le pouvoir des seigneurs découle de lui.

A la fin du 16ème siècle, le roi fait la loi et n'est plus seulement celui qui rend la justice

(théorisé par Jean Baudin dans son Traité de droit public en 1576).

Tout au long du 19ème siècle, le roi revendique le pouvoir d'homologation, affirmation selon

laquelle la coutume existe mais ne fait office de loi (caractère obligatoire) que si le roi le veut.

La loi est un acte unilatéral mais tandis que la coutume n'est qu'une pratique. Le fondement de

la force obligatoire de la coutume a changé : il est à chercher dans l’absence de volonté

contraire du roi (« la souveraineté c’est de pouvoir faire la loi et de la casser » Bodin).

2. La souveraineté comme indépendance

Le roi monopolise l’intégrité de la puissance publique mais il est indépendant à l’égard de tout

autre pouvoir extérieur : l’ordre international est composé d’Etats définis comme

rigoureusement égaux. Progressivement, les légistes vont opérer une construction juridique

qui va consister à transférer la titularité du monarque à l’Etat. Loyseau définit ainsi le roi

comme « le principal officier de la couronne ».

II. La définition de l'Etat comme personne morale

5

A. La construction juridique de la notion de personnalité morale de l'Etat

Les individus sont régulièrement renouvelés d'où le problème de savoir comment on peut

avoir une certaine unité de l'Etat.

1. Personne physique et personne juridique

Une personne physique est un individu avec un patrimoine, des droits et des intérêts.

Une personne juridique a un statut juridique, des droits propres, un patrimoine et peut être

représentée en justice. Elle existe indépendamment des gens qui la compose, la continuité est

possible. Elle se définit par l’addition de deux éléments : intérêt pour un groupe et la

protection juridique.

2. Les archétypes de la personnalité de l'Etat

a. Les deux corps du roi

Cette hypothèse vient du Moyen Age en Angleterre. On fait la distinction entre la personne

physique du roi et son corps symbolique, son royaume. En réalité cette théorie est calquée sur

l'idée des deux corps du Christ (Jésus et l’Eglise, le corps spirituel). De plus, le roi étant de

droit divin, il est dans l’ordre du possible qu’il ait un corps spirituel. Ceci constitue une

volonté d’unifier l’Etat.

b. La notion de couronne chez Loyseau

Cette théorie est apparue après la mort d'Henri IV, au 17ème siècle. Deux expressions dénotent

la volonté de continuité politique dans le royaume : "Le Roi est mort. Vive le Roi !" et " Le

Roi ne meurt jamais". Ceci dénote l'immédiateté de la succession et le dédoublement du Roi.

Loyseau va essayer de systématiser cette théorie de la couronne, cette dernière étant le

véritable souverain : « Le véritable souverain c'est la couronne et le monarque en est le

principal officier ». La Couronne subsiste toujours tandis que les rois se succèdent.

c. La théorie de la personnalité de l'Etat dans la pensée de Gerber

Gerber juriste allemand de la fin du 19ème siècle, formule cette théorie dans le cadre d’une

Allemagne monarchique. Il dit que l'Etat est une personne juridique souveraine afin

d’empêcher la bourgeoisie de participer au pouvoir. C'est la première fois qu'on emploi le mot

personne pour parler de l'Etat. Cette théorie de la personnalité de l’Etat va ensuite être

appliquée à la nation.

B. L'Etat, personnification juridique du peuple ou de la nation

1. La notion juridique de peuple

Un Etat est composé d’une population assujettie aux lois du pays. Le peuple politique est une

communauté, un ensemble, une universalité de citoyens mais on différencie peuple de

population car le peuple politique se définit par une condition de nationalité. Pour exercer ses

droits, il faut remplir un certain nombre de conditions : jouir de ses droits civiques et avoir

6

6

7

7

1

/

7

100%