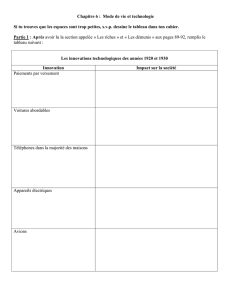

Prospérité et dépression

Une petite fille touche le casque

d'un soldat de

la

paix

à

Visoko en

Bosnie-Herzégovine, en 199A. Au

cours du 20e siècle, le Canada, pays

agricole, plus préoccupé par ce qui

arrivait

à

l'intérieur de

ses

frontières,

s'est transformé en pays industria-

lisé plus ouvert au monde.

Prospérité et

dépression

Dans ce chapitre et dans toute l'unité 3, vous devrez évaluer le rôle

d'évènements historiques dans l'identité canadienne. Vous étudierez,

dans ce chapitre, les évènements de deux décennies très différentes:

celles des années 1920 et 1930. Les années 1920 ont été des années

de croissance et de prospérité. Les nouvelles technologies ont fait

partie de la vie quotidienne de nombreux Canadiens. Certains évène-

ments des années 1920 ont provoqué une crise économique qui a

durement touché les Canadiens pendant les années 1930, connues

aussi sous le nom de Grande Crise. En étudiant les évènements de

ces deux décennies, tentez de comprendre comment la prospérité des

années 1920 et les luttes économiques des années 1930 ont contribué

à façonner l'identité actuelle du Canada.

Figure

6.1

En

1930, plus d'un million d'automobiles ont

ère.-

immatriculées au Canada. Comment l'accroissement de

la

mobilité

a-t-il changé

la

vie des gens dans les années 1920?

Figure 6.2

Au cours des années 1930,

les

gens enlevaient

souvent

le

moteur de leur voiture et y attelaient des chevaux

ou des bœufs. On appelait

ces

voitures des «bogheis

à

Bennett»

d'après le patronyme du premier ministre,

R

.B.

Bennett.

85

La

prospérité des années

1920

La guerre est

finie

La Première Guerre mondiale a apporté de nombreux

changements dans la société canadienne. À la fin de

cette guerre, en 1918, les Canadiens espéraient que la

vie reviendrait rapidement à la normale. L'adaptation

à la paix

n'a

toutefois pas toujours été facile. Par ex-

emple, l'économie de guerre a dû se transformer en

économie de paix. Pendant la guerre, l'Europe avait

un énorme besoin de produits canadiens qui incluaient

de la nourriture et des produits manufacturés, surtout

des armes et des munitions. Cette demande a chuté

avec la fin de la guerre et a ainsi créé une récession

temporaire au Canada. Cette récession s'est surtout

ressentie dans les Maritimes et les Prairies où les

ventes de poisson et de blé ont baissé.

Les biens et services étaient rares au Canada pen-

dant la guerre, car les industries produisaient des biens

essentiellement militaires. Cela a entraîné une hausse

des prix des biens de consommation courante. De re-

tour au pays, les soldats ont été surpris de constater que

bien des produits coûtaient deux fois plus cher qu'avant

la guerre. Les travailleurs se sont vite aperçus qu'ils

ne pouvaient plus acheter le nécessaire parce que les

salaires n'avaient pas augmenté au même rythme que

les prix. Les ventes 'ont donc baissé, ce qui a nui à

l'économie. Le chômage s'est accru et plusieurs

ex-combattants n'ont pas trouvé de travail.

parce que le blé était de nouveau en grande demande.

Les activités minières se sont accrues, surtout en

Colombie-Britannique, grâce à la demande du Canada

et d'antres pays en minerais divers (fer, nickel, zinc,

cuivre et autres métaux). Le commerce avec les États-

Unis a augmenté dans les années 1920, poussé par la

demande en pâtes et papiers, ce qui a produit un boom

économique dans les régions productrices de pâtes et

papiers. Les compagnies américaines comme Ford,

General Motors et General Electric ont construit

des succursales au Canada afin d'éviter les droits

de

douane

ou les taxes sur les produits importés au

Canada. Les villes du Canada central ont bénéficié de

l'augmentation du secteur de la fabrication au cours

des années 1920. La valeur des produits manufacturés

à Montréal a connu une hausse de 700

%

pendant

cette décennie.

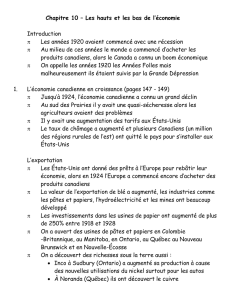

Les nouvelles technologies ont stimulé la croissance

économique. Dans les années 1920, l'électricité s'était

répandue, même si elle n'était pas encore accessible

aux nombreux Canadiens qui vivaient à l'extérieur des

zones urbaines. L'utilisation d'équipements électriques

et à essence a fait augmenter la productivité au travail.

1100

1000

900

I!!

800

..!!:!

ë5

700

"O

(1J

600

"O

Ill

500

c:

.52

400

~

300

200

100

0

1901 1911

1921

240

220

200

180

Ill

•..

ra

160

0

140

"O

(1J

120

"O

VI

c:

100

.52

~

80

60

40

20

0

1901

1911

1921

1.

Faites une recherche sur les nouveaux produits

des années 1920, comme

la

machine à laver.

Choisissez un produit et faites un organigramme

pour montrer l'impact de

ce

produit sur d'autres

secteurs de l'économie. Montrez, par exemple, les

emplois créés grâce à

la

fabrication de ce produit.

Vous pouvez utiliser un logiciel de diagramme en

toile d'araignée pour réaliser cette activité.

1.

Comment vous seriez-vous senti

si

vous aviez

combattu lors de

la

Première Guerre mondiale

et que vous n'aviez pas trouvé de travail de retour

au Canada? Exprimez vos sentiments dans une

lettre à un journal.

Produits spécialisés

•

Produits agricoles

Produits d'élevage

Figure 6.3

Production

agricole

au

Canada.

Quelle

région

a

été

la

plus

touchée par

la

récession

qui

a

suivi

la

Première

Guerre

mondiale?

•

Autre

Métaux précieux

•

Métaux communs

•

Charbon

Une économie en perte de vitesse

pour d'autres

personnes

Le boom économique des années 1920

n'a

pas atteint

les Maritimes où l'économie ralentissait ou déclinait.

L'économie de Terre-Neuve-et-Labrador (qui était alors

le Dominion de Terre-Neuve)

n'a

pas connu ce boom

économique à cause de certaines raisons.

La construction navale avait été le principal moteur

de l'économie de la région pendant de nombreuses

années. Cette industrie avait déjà commencé à perdre de

l'importance avant même la Première Guerre mondiale.

Malheureusement, aucune autre industrie importante

ne l'avait remplacée. De plus, les ports de St. John's

et d'Halifax ne pouvaient pas se moderniser assez

rapidement et entrer en concurrence avec le port de

Montréal, qui avait reçu des subventions fédérales

pour son expansion.

Après la Première Guerre mondiale, de nouvelles

politiques fédérales ont également nui à l'économie de

la région. Le gouvernement avait haussé les tarifs de fret

ferroviaire. Les industries des Maritimes et de Terre-

Neuve étaient situées trop loin de leurs marchés des

autres provinces du Canada et des États-Unis, contraire-

ment aux industries de l'Ontario et du Québec. Pour

couvrir les tarifs de fret de plus en plus importants, les

industries ont dû augmenter leurs prix. Leurs produits

sont devenus moins attirants et les industries ont perdu

des clients. Entre 1920 et 1926, la région a perdu 42

%

de ses emplois dans le secteur manufacturier. Bien des

gens ont quitté la région pour trouver du travail en

Ontario, au Québec ou aux États-Unis.

Une intense

activité

économique

pour

certaines personnes

En 1923, le Canada central, la Colombie-Britannique

et les Prairies ont commencé à sortir de la récession

pour entrer dans une période de croissance. La produc-

tion

agricol7gmenté,

surtout

dam

les Prairies

Figure 6.4

Production

minière au

Canada.

Comment

la

prospérité

grandissante

du

pays

a-t-elle

influencé

la

vie

des

citoyens

canadiens?

1

/1.

-

1

.1

1

i

1

11

••

1

86

Faire le

point

1.

Quel effet

a

eu l'augmentation des échanges com-

merciaux avec les États-Unis au cours des années

1929 sur l'identité canadienne?

2. Comment l'accessibilité à l'électricité a-t-elle touché

le secteur de

la

production?

3. Comment

la

chaîne de montage et

la

production en

série ont-elles augmenté les profits d'une entreprise?

L'introduction de la chaîne de montage a aug-

menté la productivité au travail ainsi que les bénéfices

des industries. De nouvelles inventions pour la maison

comme la cuisinière électrique, qui est une invention

canadienne, ont contribué au développement de l'in-

dustrie de la transformation et du commerce de détail

au Canada central. L'emploi s'est accru avec le temps

et plus de travailleurs ont pu s'offrir les nouveaux pro-

duits. Une société de consommation, prête à acheter

les tout derniers appareils, faisait son apparition.

87

Colombie- Saskat- Nouveau- Nouvelle-

Britannique Alberta chewan Manitoba Ontario Québec Brunswick Écosse

1.-P.-É.

1921 0,5 0,

1

0,05 0,3 2.8 1,8 0,03 0,03 0,001

1931 1,2 0,2 0,

1

1,

1

4,9 8,

1

0,4 0,3 0,004

Approfondir ses connaissances

1.

Le

débat sur

la

puissance politique et sur l'économie

de

la

région de l'Atlantique continue d'exister.

Certaines personnes prétendent que cette région est

trop dépendante du gouvernement fédéral, tandis que

d'autres pensent qu'elle est désavantagée par le

sys-

tème fédéral. Faites une recherche sur les différents

points de vue. Rédigez un texte d'opinion afin d'ex-

primer votre point de vue sur cette question.

2.

Faites

plus de recherche pour identifier

les

mesures

prises en faveur de

la

coopération entre les provinces

de

la

région de l'Atlantique.

Est-ce

que

la

création

d'une province de l'Atlantique unie est une bonne

idée? Justifiez votre point de vue.

l.

Dressez, sur une carte du Canada, une liste des

activités économiques et de leurs influences pendant

les années 1920 pour les régions suivantes:

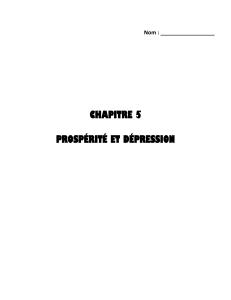

Figure 6.5 Production d'énergie électrique par province (en milliards de kWh), en

1921

et 1931. Que signifie kWh? Utilisez un atlas pour

comparer ces chiffres avec ceux de

la

production d'électricité aujourd'hui. (Il y avait neuf provinces canadiennes dans les années 1920.)

L'hydroélectricité s'est développée moins rapidement

dans les Maritimes que dans le reste du Canada, faute

d'argent. La première grande centrale hydroélectrique

des Maritimes, située à Grand Falls au Nouveau-

Brunswick, ne s'est ouverte qu'en 1931. Le manque

d'énergie électrique empêchait les industries de profiter

des nouvelles technologies. Par conséquent, les indus-

tries du

secteur

secondaire, comme celle des pâtes

et papiers, ont mis plus de temps à se développer.

L'exploitation des ressources naturelles

-

les indus-

tries du secteur primaire, comme la pêche, l'agriculture,

les mines et la

forêt-

a été la principale source d'em-

plois dans les Maritimes pendant les années 1920.

Les États-Unis ont augmenté leurs tarifs d'importation

de poisson et de produits agricoles, ce qui a créé un

problème important à ces industries. Comme leurs

produits étaient soudainement devenus plus chers,

les pomiculteurs de la Nouvelle-Écosse, les produc-

teurs de pommes de terre du Nouveau-Brunswick et

de l'Île-du-Prince-Édouard ainsi que les pêcheurs des

Maritimes et du Dominion de Terre-Neuve ont perdu

des clients. L'industrie houillère de la Nouvelle-Écosse

a connu, elle aussi, des hauts et des bas pendant ces

années-là. Le marché du charbon a chuté lorsque les

industries manufacturières de l'Ontario et du Québec

ont commencé à utiliser le pétrole et l'électricité.

Les difficultés des années 1920 ont conduit de nom-

breux habitants des Maritimes à défendre l'idée d'une

union de leurs provinces. Ils pensaient qu'une union

des provinces les rendrait plus fortes et plus aptes à

résoudre les problèmes de la région. Ils pourraient éga-

lement avoir plus d'impact sur les décisions du gouver-

nement fédéral. Ce mouvement a fait reconnaître les

Maritimes comme une région et a abouti à la rédaction

d'un rapport recommandant une baisse des tarifs de fret

pour les Maritimes.

88

Mode de vie et technologie

Figure 6.6 Quels ont été les effets de l'exode de

la

main-d'œuvre

sur l'économie des Maritimes? Quels revenus ont été perdus à cause

de l'envoi des matières premières aux États-Unis?

Les années 1920 sont connues comme des

«

années

folles», parce que c'était une décennie de liberté

sociale où

il

faisait bon vivre. Les nouvelles techno-

logies et les inventions avaient rendu la vie plus facile

et plus agréable à de nombreux Canadiens. La produc-

tion en série rendait les nouveaux produits facilement

disponibles pour ceux qui pouvaient se les offrir.

Faire le point

Les

riches

La prospérité économique a apporté des changements

importants. Comme les salaires augmentaient, les

travailleurs avaient plus d'argent pour acheterles

nouveaux produits fabriqués en série. Le système de

paiement

par

versements, qui permettait aux consom-

mateurs« d'acheter maintenant et de payer plus tard»,

a été implanté pour ceux qui n'avaient pas d'argent ou

la patience d'attendre. Pour la première fois, bien des

personnes ont commencé à acheter à crédit. Des agri-

culteurs, par exemple, voulaient de nouvelles machines

agricoles, mais ne pouvaient pas toujours les payer

comptant. Alors les marchands accordaient un crédit.

Les gens s'endettaient et pensaient qu'il

n'y

aurait pas

de problème:

1. Comment les facteurs suivants ont-ils nui

à

l'économie

des Maritimes au cours des années 1920?

•

les taux élevés de fret ferroviaire et

la

distance qui

les sépare du Québec et de !'Ontario;

•

le manque de capitaux

à

investir dans

les ressources

;

•

le lent développement de l'énergie

hydroélectrique;

•

les tarifs douaniers.

2. Comment le manque d'industries du secteur

secondaire a-t-il limité le développement de

l'industrie forestière?

l.

Pourquoi les habitants des Maritimes croyaient-ils

que l'union de leurs provinces attirerait l'attention

du gouvernement fédéral?

la

Colombie-Britannique, les Prairies, le Canada cen-

tral et

la

région de l'Atlantique. Vous pouvez utiliser un

système d'information géographique (logiciel

SIG)

et

un logiciel de présentation pour réaliser cette activité.

4.

Le

Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest

sont devenus plus accessibles lorsque

les

pilotes de

brousse ont commencé

à

aller dans le Nord au cours

des années 1920. Faites une recherche pour découvrir

quel

a

été l'impact économique et social de

ces

expé-

ditions sur les Premières nations et

les

Inuits. Dressez

une liste des activités économiques de cette région et

de leurs influences. Ajoutez-la sur votre carte.

5. Terre-Neuve était un dominion indépendant dans

les

années 1920. Lisez des récits sur la vie de

ses

habi-

tants dans ces années-là. Quelle province avait l'éco-

nomie

la

plus ressemblante?

La voiture venait en tête de liste des objets à acheter.

Il devenait possible de posséder une voiture pour« un

dollar versé et un dollar par semaine». En 1923, une

nouvelle Ford coûtait 440$ (soit

5

211

$

aujourd'hui).

On pouvait ajouter des options comme un pneu de

secours, un compteur de vitesse ou des phares en payant

un peu plus cher. Beaucoup de gens ne pouvaient se per-

mettre de débourser autant d'argent en une seule fois,

alors on leur accordait un prêt. La voiture a rendu les

voyages plus faciles

:

les citadins ont commencé à aller

à la campagne et les habitants de la campagne pouvaient

aller faire leurs achats en ville.

Le téléphone est également devenu à la mode à cette

époque-là.

Il

permettait la communication entre et avec

les habitants des régions isolées ou d'autres régions et

ce, même

si

les appels interurbains étaient souvent diffi-

ciles à faire et coûtaient cher. En 1920, une famille sur

quatre avait le téléphone, mais en 1929, trois familles

sur quatre en possédaient un dans plusieurs régions

du Canada.

Les nouveaux appareils électriques étaient égale-

ment très demandés. Bien des travailleurs canadiens

pouvaient s'offrir ces nouveaux produits grâce aux

paiements mensuels et aux ventes à terme. Des tech-

niques publicitaires persuasives encourageaient les

consommateurs à acheter.

89

Figure 6.7

Cette photo d'une

rue animée avec

ses

voitures

et ses tramways

a

été prise

à

Toronto en 1929. Quelle sorte

de changement

la

production

en série de voitures a-t-elle ap-

portée dans une ville déjà pleine

d'activité? Quels changements

les voitures ont-elles apportés

dans le Canada rural?

Labors

Figure

6.8

Ces

produits sont devenus populaires chez ceux qui avaient l'électricité

et qui pouvaient

se

les

offrir ou les acheter grâce au paiement par versements. Quand

l'électricité a-t-elle été accessible aux foyers de votre localité?

Faire le

point

1. Comment l'accès au crédit a-t-il changé

la

vie

des gens?

2.

Observez

les

nouveaux appareils de

la

figure 6.8.

Comment chacun a-t-il modifié le travail à

la

maison?

90

01•&47,

Thl8

Uprl11ht T8ble

ToHter

la lieavtly nlckel-Plated

wtlh

beavy oast. base; bas

a

guarante<'Ù

element t.bat

Will

toast the

breed

eventv: complete wltb

auscn-

~~:.~~~~-~~-1~:

3.75

1. Imaginez

ce

que serait votre vie sans les inventions

des années 1920. Laquelle de

ces

inventions vous

manquerait le plus?

En

quoi votre vie serait-elle

différente?

2.

Dans quelle mesure les biens matériels sont-ils

devenus une partie de l'identité canadienne?

Donnez des exemples pour appuyer votre réponse.

Les démunis

Les Canadiens n'ont pas tous profité de la prospérité

des années 1920. Les nouveaux produits et les nou-

velles technologies n'étaient que des rêves pour cer-

taines personnes.

Les travailleurs

à

faible salaire, par exemple, n'ont

pas bénéficié du boom des années 1920. Dans les

régions rurales du Canada, les familles pauvres échan-

geaient avec les commerçants ce qu'ils cultivaient

contre des produits de première nécessité. Dans les

villes, des familles de petits salariés luttaient pour sur-

vivre, elles n'avaient pas toujours l'électricité ni les

moyens d'acheter les nouveaux biens offerts sur le

marché. Bien des Canadiens d'origine africaine et

de descendance asiatique faisaient partie de ces petits

salariés. L'insousciance des années 1920 n'avait pas

atteint les petits salariés.

Les conditions des femmes pendant cette décennie

étaient très différentes de celles d'aujourd'hui. Lors de

la Première Guerre mondiale, les hommes sont partis

au combat et les femmes ont fait des progrès dans le

monde du travail. La plupart ont cependant perdu leur

emploi au retour des soldats.

La plupart des filles quittaient l'école vers la

ge

année. Elles devaient devenir des épouses et des

mères et abandonner le marché du travail une fois

mariées. Les femmes qui avaient un certain niveau

d'instruction pouvaient être institutrices, infirmières,

aides-comptables ou secrétaires. Celles qui n'avaient

pas de qualifications trouvaient du travail comme

femmes de ménage et commis dans des bureaux, des

magasins ou des usines.

Quelques femmes fréquentaient l'université. En

1920, 16,3

%

des étudiants de premier cycle étaient

des femmes; en 1930, ce chiffre est passé à 23,5 %.

Les diplômées universitaires avaient plus de possibi-

lités d'emploi, mais elles étaient généralement beau-

coup moins payées que les hommes occupant les

mêmes postes.

Les conditions des enfants s'étaient améliorées

grâce aux lois sur le travail des enfants, mais un bon

nombre de jeunes gens travaillaient toujours dans des

entreprises familiales ou quittaient l'école pour aller

travailler. En 1929, les lois sur le travail des enfants ont

interdit le travail en usine ou dans les mines aux jeunes

de moins de 14 ans, et ce dans la plupart des provinces.

l

I

1'

1.

1

1

1

l

l

I

''

'l

I

t

!

1

1.

1

1

!I

1

1,

1

11

;

Figure 6.9

Les

femmes ont trouvé des emplois de téléphonistes grâce

à

la

popularité grandissante du téléphone. Comparez les conditions

de travail des années 1920 avec celles d'aujourd'hui.

9l

Les Premières nations du Canada

n'ont

pas profité

de la croissance économique des années 1920. Com-

me vous

l'avez

appris dans le chapitre 3, plusieurs

Premières nations avaient été déplacées dans des

régions où le sol était pauvre et les ressources écono-

miques faibles. La vie dans ces communautés était

parfois très difficile.

Le gouvernement espérait assimiler les Premières

nations à la culture dominante. Sa politique était fondée

sur la croyance ethnocentrique que les Premières

nations bénéficieraient des prétendus avantages de

la culture dominante

s'ils

abandonnaient leurs valeurs,

leurs croyances et leur culture.

Les Premières nations avaient plus de contacts

avec la culture dominante parce que l'avion rendait plus

facile l'accès aux communautés éloignées. En 1920,

le gouvernement a rendu l'école obligatoire pour tous

les enfants des Premières nations âgés de

7

à

15

ans.

Le gouvernement pensait que

l'école

était le meilleur

moyen d'atteindre son objectif d'assimilation.

Au début de 1800, il y avait des écoles dans les

réserves. Dans les années 1870, le gouvernement a

commencé

à

construire des pensionnats. On pensait

alors que ces pensionnats, qui éloignaient les enfants

de l'influence des parents, étaient la meilleure façon

d'assimiler

les enfants des Premières nations. Les

années 1920 ont vu le nombre de pensionnats aug-

menter. Des milliers d'enfants déracinés n'avaient plus

le droit de parler leur langue maternelle, de porter leurs

vêtements traditionnels ou de participer à leurs fêtes

culturelles.

Les Premières nations qui se sont assimilées ont

souvent trouvé que les avantages de l'assimilation

n'étaient

pas aussi grands que ce que le gouvernement

avait bien voulu leur faire croire. Elles

n'étaient

pas

facilement acceptées par les autres membres de la

société canadienne.

Les politiques gouvernementales sur l'instruction

étaient contestées. Fred Loft (appelé Onondeyoh ou

«

montagne magnifique»), un ancien combattant

mohawk de la Première Guerre mondiale, a fondé,

en décembre 1918, la League

ofJndians

of Canada.

Fred Loft voulait hausser le niveau de scolarisation

offert aux membres des Premières nations. Il a encou-

ragé toutes les bandes du Canada à faire partie de la

ligue et

à

assister aux réunions annuelles. Le ministère

des Affaires indiennes

s'est

farouchement opposé à

cette ligue, sous prétexte que Loft cherchait

à

nuire

92

Figure 6.10 Quenich (à gauche) est le père des enfants que l'on

voit ici dans leurs uniformes de pensionnaires.

Ce

genre de photo

du début du

xxe

siècle était utilisé pour promouvoir les pensionnats.

Quels messages cette photo pouvait-elle envoyer

à

la

fois aux

membres des Premières nations et aux autres Canadiens?

à

l'autorité

du gouvernement. En 1927, le gouverne-

ment a adopté la Loi sur les Indiens qui interdisait

aux Premières nations de s'organiser politiquement et

d'engager

des avocats pour les représenter dans toute

revendication contre le gouvernement. Ces restrictions

sont restées en vigueur

jusqu'en

1951.

Faire le

point

1. l'étiquette

d'«

années folles» attribuée aux années

1920 ne reflète pas véritablement

la

perception

qu'avaient certains Canadiens de cette décennie.

Quelle étiquette les Canadiens qui souffraient de

pauvreté ou de discrimination auraient-ils pu attri-

buer à cette décennie? Discutez avec vos camarades

de

la

justesse de

ces

étiquettes.

1.

Les

Premières nations ont conservé leur culture

malgré

la

politique fédérale d'assimilation et

la

discrimination de

la

société canadienne envers eux.

Qu'est-ce que cela révèle sur leur sentiment d'iden-

tité? Justifiez votre réponse.

Les

loisirs

L'invention de la radio et celle du cinéma ont enrichi

les loisirs des années 1920. Les premières radios fonc-

tionnaient mal, mais étaient très demandées. Il fallait

utiliser un casque d'écoute et se concentrer pour

entendre quelque chose. Vers 1925, Ted Rogers, un

ingénieur canadien, a inventé la radio électrique pour

remplacer la radio à piles et à cristaux. La radio était

un moyen de procurer une plus grande variété d'infor-

mations et de divertissements à un plus vaste public.

La radio, par exemple, a popularisé le jazz, un style

créé par des musiciens afro-américains.

Les films muets étaient un divertissement populaire.

Mary Pickford, née à Toronto, est devenue une vedette

Figure 6.11

Les

Edmonton Grads ont

permis de faire reconnaitre

le basket-ball féminin.

Les

Grads ont remporté

le championnat du monde

en basket-ball féminin

17

années de suite.

...

-

de cinéma populaire et elle

a

été surnommée

«

l'ange

del'

Amérique». Elle a commencé sa carrière dans les

films muets et

l'a

poursuivie dans les

«

films parlants»

comme on appelait les premiers films avec du son dans

les années 1930. Mary Pickford et d'autres acteurs de

l'époque ont créé

l'United

Artists, une société cinéma-

tographique prospère.

Les sports

Les années 1920 sont reconnues comme

l'âge d'or

du sport au Canada. Plus de Canadiens ont commencé

à assister à des matchs de baseball, de football et de

boxe parce

qu'ils

travaillaient moins longtemps et

avaient plus

d'argent

à dépenser. Les matchs de hockey

étaient diffusés à la radio. La voix de Poster Hewitt

criant

«

Il lance et compte

!

»

était entendue partout

dans le pays. La course à pied, l'aviron, la natation et

les courses cyclistes étaient également très populaires.

Les femmes ont commencé à

jouer

un rôle actif

dans les sports organisés. Pour la première fois, des

femmes ont pu participer à des compétitions en athlé-

tisme aux Jeux olympiques de 1920. L'équipe féminine

canadienne de relais a remporté la médaille

d'or

du

relais 400 mètres. Le basket-ball féminin a été reconnu

ED\\O\ TO\

C'O\I

\\f:"CIAL

G~DU-\TES

BASKETBALL

CLUB

T

WOAL.05

t;HAMPtONS

J

1111

!1:1

1

',

'

93

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%