« Échantillon », mot-clef et concept central pour les collections de

10

LA SOCIÉTÉ PROVANCHER D’HISTOIRE NATURELLE DU CANADA

11

MUSÉOLOGIE SCIENTIFIQUE

Pierre Brunel, professeur honoraire au Département de sciences

biologiques de l’Université de Montréal, est biologiste et océano-

graphe. Il est président de l’Institut québécois de la biodiversité.

Dans un numéro récent de la SPNHC Newsletter,

diffusé par la « Society for the Preservation of Natural His-

tory Collections », John E. Simmons (2004), gestionnaire des

collections du Musée d’histoire naturelle de l’Université du

Kansas, s’interroge pertinemment sur la désignation la plus

appropriée de toutes les « composantes » (i.

e. les objets) des

collections de sciences naturelles. Après avoir passé en revue

les équivalents anglais des mots « artéfact », « item », « objet »,

« spécimen » et « chose », il conclut que le mot « élément »

serait le plus convenable, parce qu’il est le plus général. L’

Ox-

ford English Dictionary

est la seule source lexicographique

ford English Dictionary est la seule source lexicographique ford English Dictionary

citée par l’auteur. Dans les paragraphes qui suivent, j’entends

montrer, en recourant à un autre dictionnaire, que le mot

« échantillon » est plus approprié, car le mot « élément » dési-

gne un concept beaucoup trop englobant qui inclut toute

abstraction faisant partie d’un ensemble ou d’une « chose »

plus grande, qui peut être tout aussi abstraite.

Les écologistes, les taxinomistes et les autres natura-

listes savent bien que l’étude de la nature s’est énormément

transformée depuis les époques de Linné et de Darwin, aux

XVIII

e

et XIX

e

siècles. Le développement de l’écologie, de

l’éthologie et de la génétique au XX

e

l’éthologie et de la génétique au XXe

l’éthologie et de la génétique au XX

siècle a notamment eu

pour effet de réduire les préoccupations des naturalistes pour

la taxinomie, la oristique et la faunistique, essentiellement

descriptives, et de déplacer leurs intérêts vers les associations

végétales et animales (i.

e. les communautés, ou biocénoses),

vers les écosystèmes et les mécanismes qui les structurent,

et en n vers l’évolution, qui explique les lointaines origi-

nes des groupes d’espèces. Bref, l’intérêt pour les espèces

individuelles, leur identi cation et leur classi cation s’est

progressivement déplacé vers les groupements d’espèces,

les facteurs physico-chimiques de leur environnement, et les

facteurs historiques de leur phylogénie.

En raison de ressources nettement insuf santes, les

musées d’histoire naturelle ont eu beaucoup de dif cultés

à adapter leurs collections de recherche à cette évolution.

Encore aujourd’hui, la plupart des musées conservent leurs

collections avec un souci prioritaire pour les espèces et les

spécimens qui en sont les plus représentatifs, plutôt que

pour les ensembles d’espèces. Cette tendance est encore plus

marquée chez les collectionneurs privés, notamment chez les

entomologistes autodidactes, particulièrement nombreux

au Québec. Car les deux fonctions taxinomiques et écolo-

giques conservent toujours toute leur importance pour une

étude sérieuse de la biodiversité (Brunel, 2004), ce qui signi e

que par leur nature même de service à toutes les recherches,

« Échantillon », mot-clef et concept central pour

les collections de sciences naturelles

Pierre Brunel

les collections de sciences naturelles sont appelées à toujours

se développer. Les besoins en espace et en personnel pour les

rendre accessibles devraient donc augmenter avec le temps

et les progrès scienti ques. Or le contraire semble plutôt se

produire.

Les développements technologiques survenus

pour raf ner les recherches écologiques ont multiplié les

méthodes de prélèvement des végétaux, des animaux et des

microbes dans la nature. Bien sûr, dans les habitats terres-

tres visibles et facilement accessibles comme les prairies, les

forêts, ou même les déserts et les marécages, on peut encore

prélever à la main une plante ou un insecte, tuer ou piéger

un oiseau, un mammifère ou un autre vertébré d’assez

grande taille, tout comme Linné et les anciens naturalistes

le faisaient. On prélève alors généralement un ou quelques

individus à la fois, de façon assez aléatoire et sélective, selon

ses intérêts, traditionnellement plutôt taxinomiques. Et les

modes de prélèvement étaient et peuvent encore demeurer

très rudimentaires, sans que les organismes ainsi mis en col-

lection perdent de leur intérêt.

Les méthodes de prélèvement inventées pour les

recherches écologiques, de plus en plus quantitatives,

ont toutefois permis de prélever d’un coup des groupes

d’animaux ou de végétaux comprenant des nombres con-

sidérables d’individus. Ces méthodes avaient d’ailleurs été

inventées depuis longtemps pour les milieux aquatiques,

notamment les fonds marins exploités par les pêcheurs :

l’utilisation du chalut, ce let en forme de poche que traîne

le navire et qui racle le fond en ramassant tous les gros ani-

maux qui s’y trouvent, remonte au Moyen Âge, et celle de

la drague n’est probablement pas beaucoup plus récente. Le

let à plancton, inventé par Hensen à la n du XIX

e

siècle,

permet encore aujourd’hui de prélever une communauté

planctonique entière : comme pour les chaluts, la dimension

des mailles détermine quelle fraction de cette communauté

multidimensionnelle sera prélevée.

Les «

éléments

» d’une collection muséologique sont

donc des objets très concrets. Leur interprétation ou leur

explication peut devenir abstraite, mais les abstractions ne

sont pas véritablement des «

composantes

» d’une collection.

Selon moi, désigner un animal ou une plante comme étant

un «

objet

» (désignation «

raisonnable

» selon Simmons) ne

le ravale pas au rang inférieur des objets non biologiques tels

10 11

LE NATURALISTE CANADIEN, VOL. 129 N

o

1

HIVER 2005

MUSÉOLOGIE SCIENTIFIQUE

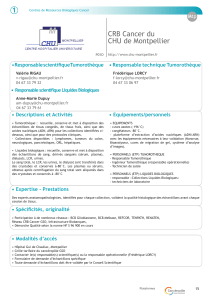

Le tri d’un des échantillons écologiques de fond marin (en arrière-

plan) extrait les animaux des sédiments, sépare laborieusement

l’échantillon en sous-échantillons taxinomiques rassemblés dans

des plats de verre, puis dans des oles étiquetées qui seront

classées dans une collection de recherche.

JEAN-LUC VERVILLE

que les roches, comme Simmons semble le penser lorsqu’il

invoque «

un certain poids historique

» pour rejeter le terme

«

objet

». En outre, après avoir cité le sens inapproprié du mot

anglais «

object

», soit «

objection

» ou «

obstacle

», l’auteur

cite la dé nition appropriée de ce mot

: «

quelque chose qui

peut être vu, touché, ou autrement senti

. Cela décrit assez

bien le contenu de la plupart des collections, tant d’histoire

naturelle que d’artéfacts humains. Mais des sonogrammes de

chants d’oiseaux, des odeurs orales en oles ou sur d’autres

supports physiques, ainsi que d’autres composantes descrip-

tives de collections qui ne sont pas des objets physiques sem-

blables aux spécimens traditionnels, sont des composantes

fort valides des collections de sciences naturelles. Que le mot

«

objet

» soit adéquat ou non, par conséquent, il vaut la peine

d’examiner un autre mot et un autre concept.

D’une certaine manière, on peut considérer tous

les musées comme des institutions scienti ques dédiées à

l’étude et à l’interprétation, tant pour le grand public que

pour les usagers spécialisés, des collections d’objets qui sont

leur principale caractéristique. Puisque la première étape de

toute étude scienti que consiste à observer la réalité objec-

tive avec nos cinq sens, les musées rassemblent, pour tous les

chercheurs intéressés et pour tous les visiteurs de leurs expo-

sitions, des « concentrés de réalité ». Ces concentrés nommés

« collections » épargnent beaucoup de voyages coûteux à

leurs usagers qui, pour la plupart, comprendraient mieux la

réalité en l’observant directement mais ne peuvent absorber

de tels frais de voyage dans des lieux très éloignés ou trop dan-

gereux. Et les voyages dans les temps passés sont impossibles,

sauf par les collections, les livres, les lms et autres moyens

indirects semblables. En outre, voyager intelligemment dans

l’espace ou dans le temps requiert habituellement de bons

guides ou experts, peu souvent disponibles sans frais. Les

musées procurent généralement ces savoirs. Toutefois, les

musées ne diffèrent pas des autres institutions scienti ques

en ce que les « meilleurs concentrés de réalité » qu’ils peu-

vent offrir sont lourdement tributaires de leurs ressources.

Les objets contenus dans leurs collections sont donc ce que

tous les scienti ques modernes nomment

«

échantillons

»

de cette réalité, c’est-à-dire des sous-ensembles de l’énorme

quantité d’objets naturels produits par l’évolution organique

ainsi que par les facteurs écologiques plus récents, mais éga-

lement des sous-ensembles du plus petit nombre d’artéfacts

produits par les humains.

Quelle est cette réalité que les objets muséaux visent

à représenter

? Si l’on se limite d’abord aux traditionnels

musées d’histoire naturelle, leur tâche classique

–

jusqu’aux

– jusqu’aux –

quelques décennies récentes

–

consistait à montrer la réalité

– consistait à montrer la réalité –

des

espèces

. Les échantillons de cette réalité que leurs res-

sources limitées leur permettaient d’exposer ou de mettre à la

disposition des chercheurs, on les nommait

spécimens

. Dans

le dictionnaire

Robert

(1993), ce mot (qui remonte à 1662),

Robert (1993), ce mot (qui remonte à 1662), Robert

dans son premier sens, se dé nit comme suit : « Individu qui

donne une idée de l’espèce à laquelle il appartient ; unité ou

partie d’un ensemble qui donne une idée du tout ». Simmons

(2004) n’aime pas ce mot à cause de ses « connotations aris-

totéliciennes ou typologiques », et parce qu’il « dénote une

partie représentative d’un tout ». Cette objection signifie

simplement que le spécimen n’est pas un bon échantillon

parce qu’il peut mal représenter l’espèce réelle. Mais les

mots-clef ici sont « individu » et « représentatif ». Je note que

la dé nition française n’emploie pas le mot « représentatif »,

mais réfère plutôt à « l’idée » (de la réalité de l’espèce) trans-

mise par « l’individu », et que ce dernier mot n’apparaît pas

dans le choix d’une dé nition par Simmons. Tout scienti-

que admettra qu’un spécimen choisi comme « type » par

les anciens naturalistes était souvent peu représentatif de

son espèce. Mais il pouvait l’être. Et qu’il soit représentatif

ou pas, il donnait une « idée » du groupe d’individus affublé

d’un nom scienti que d’espèce. Le mot « spécimen » est donc

parfaitement valide pour désigner un échantillon consistant

en un seul individu. On peut également le considérer comme

un

« échantillon taxinomique »,

car sa fonction taxinomique

est nettement supérieure à sa fonction écologique (cf. Brunel,

2004).

Le mot « échantillon », apparemment plus ancien en

français (il remonterait à 1260.) que le « sample » anglais,

est dé ni comme suit dans le Robert (1993), dans son sens

le plus approprié ici : « Petite quantité d’une marchandise

qu’on montre pour donner une idée de l’ensemble. » Une

petite quantité peut être aussi petite qu’un seul individu – un

spécimen - ou elle peut contenir plusieurs unités, mais dans

les deux cas l’intention est encore de « donner une idée » de la

réalité du tout. Que l’objet soit représentatif ou pas importe

peu : il est toujours un échantillon, bon ou mauvais. On a

progressivement étendu aux recherches scienti ques ce sens

commercial du mot « échantillon ». Et les scienti ques, dans

les musées ou ailleurs, conviendront aisément qu’aucun

12

LA SOCIÉTÉ PROVANCHER D’HISTOIRE NATURELLE DU CANADA

13

MUSÉOLOGIE SCIENTIFIQUE

JEAN-LUC VERVILLE

Cette branche de pin gris est un sous-échantillon d’arbre

individuel, c’est-à-dire un spécimen dont les « cocottes »

témoignent de la saison de reproduction de l’espèce dans

les Laurentides il y a 52 ans. Le réchauffement climatique

en cours y change-t-il quelque chose ?

échantillon, aussi grand soit-il, ne sera jamais parfaitement

représentatif du tout, c’est-à-dire de la réalité. Mais il en

transmet toujours « une idée » : c’est tout ce qu’il peut faire

dans notre monde imparfait.

Les études modernes en sciences naturelles ont

déplacé l’accent, auparavant centré sur les réalités taxino-

miques, vers les réalités écologiques. Les échantillons sont

devenus plus gros et plus raffinés (i.

e. plus quantitatifs),

en particulier dans les milieux aquatiques, d’où l’on peut

extraire des échantillons de communautés biotiques entiè-

res à l’aide de lets à plancton, dragues, bennes, chaluts, etc.

On prélève même le substrat physique – sable, vase – des

communautés benthiques qui y vivent. Dans les milieux

terrestres, on peut capturer des quantités considérables

d’insectes dans les pièges lumineux, et les pédologues peu-

vent prélever des échantillons quantitatifs de sols analogues

aux échantillons de faune benthique aquatique. À cause de la

nature laborieuse et coûteuse du travail de tamisage, de tri, de

décompte, d’isolement et d’étiquetage des nombres énormes

d’individus rapportés dans de tels échantillons, on les fait

attendre longtemps avant de les traiter. On peut et on doit

les entreposer en collection. Pour réduire les coûts et cibler

les problèmes urgents, toutefois, on extrait généralement les

spécimens des espèces choisies pour leur valeur marchande,

en laissant le reste à de futurs chercheurs animés d’objectifs à

plus long terme. De tels

échantillons écologiques

contiennent

en général des spécimens de plusieurs taxons différents de

haut niveau (embranchements, classes, ordres). Les musées

n’en ont pas conservé beaucoup dans le passé, faute d’espace

et de personnel. Au cours des récentes décennies, ce type de

« données brutes » a plutôt été produit par les laboratoires

gouvernementaux pourvus de mandats en ressources natu-

relles ou en environnement. Les professeurs d’universités

aux ressources encore plus limitées, qui en produisent aussi

beaucoup avec leurs étudiants, tendent plutôt à les jeter.

À notre époque de troubles environnementaux

croissants, les échantillons écologiques acquerront assuré-

ment une plus-value scienti que bien plus grande que dans

le passé. Les mouvements écologistes militants poseront

bientôt des questions embarrassantes aux gouvernements

qui sont les pourvoyeurs responsables du nancement des

musées et des universités, sans parler de leurs propres labora-

toires, qui sont eux-mêmes sous- nancés pour la recherche

fondamentale d’avenir. En effet, le domaine légal aura de

plus en plus l’obligation de préserver les habitats naturels en

danger, et pas seulement les espèces. Et la réalité des habitats,

auparavant naturels et maintenant perturbés, doit être docu-

mentée avec des échantillons écologiques, pas seulement par

les échantillons taxinomiques ou biogéographiques, qui ont

pour fonction de documenter la réalité des espèces et de leur

répartition spatiale à grande échelle (Brunel, 2004).

Pour désigner des échantillons écologiques, les

expressions « lot » ou « faunal group » sont aussi utilisées,

par exemple au Musée canadien de la nature. Dans deux de

ses signi cations appropriées, le mot « lot » est dé ni par le

Robert

(1993) soit comme « partie d’un tout partagé entre

Robert (1993) soit comme « partie d’un tout partagé entre Robert

plusieurs personnes », soit comme « ensemble de marchan-

dises ou de produits vendus ou donnés ensemble ». Il peut

s’appliquer à un échantillon contenant plusieurs ou un très

grand nombre d’individus ou de spécimens, mais il inclut

un concept de quantité. Il ne peut donc pas désigner un seul

individu. Outre que « faunal group » ne saurait désigner

un échantillon de plancton végétal, il en découle que deux

mots, « spécimen » et « lot », seraient nécessaires pour dési-

gner n’importe quel type d’échantillon. Et deux spécimens

forment-ils un lot

?...

Les échantillons prélevés dans la nature constituent

les nœuds communs autour desquels les collections de

recherche en sciences naturelles devraient être organisées et

informatisées dans l’avenir, par les musées et les laboratoires

gouvernementaux pourvus de mandats pour suivre et pro-

téger soit les espèces (e.

g. légalement protégées en raison de

leur statut précaire), soit l’environnement (e.

g. les habitats),

soit les ressources naturelles (e.

g. celles des forêts, de l’agri-

culture, des pêches). Idéalement,

un numéro d’échantillon

exclusif et informatisé devrait apparaître sur chacune des

étiquettes accompagnant les spécimens ou les groupes de

spécimens, c’est-à-dire tous les « échantillons ». Au moment

de concevoir leurs banques relationnelles de données, les

conservateurs ou les gestionnaires de collections devraient

informatiser leurs données autour de ces numéros d’échan-

12

13

LE NATURALISTE CANADIEN, VOL. 129 N

o

1

HIVER 2005

MUSÉOLOGIE SCIENTIFIQUE

tillons plutôt qu’autour des noms d’espèces : deux « tableaux

de données » fondamentaux devraient être greffés à chaque

numéro d’échantillon, l’un nommé

données stables

, l’autre,

données évolutives

, comme point de départ de la hiérarchie

des tableaux informatiques.

Les

données stables

comprennent tous les renseigne-

ments rassemblés au moment du prélèvement de l’échan-

tillon dans la nature. Les exemples suivants de « descripteurs »

(terminologie moderne…) désignent des données stables :

nom et coordonnées géographiques du lieu du prélèvement

(i.

e. d’échantillonnage), date et heure du prélèvement, nom

de l’appareil de prélèvement (avec son caractère quantitatif

ou qualitatif, son ouverture de mailles, etc.), altitude, profon-

deur, température et autres variables écologiques observées

ou mesurées simultanément, etc. Toutes ces données sont

dites stables : en effet, à moins d’erreurs de transcription, de

données égarées puis retrouvées, ou d’entités géographiques

rebaptisées, elles ne changeront jamais parce qu’elles pro-

viennent du passé. Dans le passé lointain, les naturalistes les

notaient dans des calepins de terrain, des livres de bord et

autres cahiers manuscrits, que tous les musées responsables

conservent soigneusement dans leurs archives parce que de

là provient la valeur scienti que de leurs collections (Beidel-

man, 2004). On le notera ici, informatiser les données stables,

relativement peu nombreuses, représente une tâche beau-

coup moins monumentale que de saisir dans des tableaux

informatiques les données évolutives décrites ci-dessous.

Les

données évolutives

émanent de tous les « trai-

tements » administrés à l’échantillon qu’on rapporte au

laboratoire ou qu’on entrepose en collection, après son

prélèvement en nature. Les exemples suivants sont des don-

nées évolutives : nombre et volume des aliquotes, nombre et

nom de chacun des taxons de haut niveau (embranchement,

classe, ordre, etc.) qu’on reconnaît assez aisément et rapide-

ment, qu’on trie et isole de l’échantillon (chacun constituant

un « sous-échantillon taxinomique »), nombre d’individus

dans chaque sous-échantillon, noms scienti ques de toutes

les espèces dans chacun de ces sous-échantillons, leurs sexes,

stades de maturité, tailles, pièces morphologiques détachées

(e.

g. pièces buccales disséquées et montées sur lames, os, etc.)

et, dorénavant, pièces moléculaires comme l’ADN (autant

de sous-échantillons plus fins…), etc. De telles données

évolutives seront toujours susceptibles de changer à mesure

que progresseront les connaissances, et que l’échantillon et

ses sous-échantillons seront soumis à l’examen taxinomique

ou écologique par le futur personnel technique ou scienti-

que. Ces personnes seront toujours sujettes aux erreurs :

changements de noms, mauvaises identi cations, décomp-

tes erronés, etc. Bien sûr, la manière moderne d’enregistrer,

d’effacer et de modi er ce type de données évolutives passe

par l’ordinateur.

C’est ici que tous les gestionnaires et conservateurs de

collections font face à leur plus gigantesque tâche : les relevés

écologiques modernes, en particulier dans les milieux aqua-

tiques, prélèvent de gros et nombreux échantillons qui con-

tiennent des douzaines ou souvent des centaines d’espèces et

des milliers d’individus à la fois des habitats planctoniques

et benthiques. Puisqu’on ne peut conserver tout ce matériel

répétitif, se pose le problème croissant de la conservation

de « spécimens-témoins » (Wheeler

et al

., 2003), mieux

nommés « échantillons-témoins », lorsque le manque de

ressources empêche le laborieux et coûteux travail de trier,

identi er et dénombrer tout ce matériel dès après son arri-

vée au laboratoire. Par conséquent, pour que les collections

servent mieux la recherche et la société (Suarez et Tsutsui,

2004) dans un proche avenir, compte tenu de l’aggravation

des problèmes environnementaux, de

l’espace et du personnel

additionnels sont indispensables

dans les musées de sciences

naturelles et dans les laboratoires gouvernementaux et uni-

versitaires pourvus d’un mandat de recherche fondamentale

en biodiversité. Et ce mandat doit viser à la fois la biodiversité

écologique et la biodiversité taxinomique.

A n de mettre à la disposition de tous les chercheurs

et de tous les écologistes militants l’immense réservoir de

données encore cachées dans les millions d’échantillons con-

tenus dans les collections de recherche, l’outil informatique

est devenu indispensable (Edwards, 2004).

C’est en centrant sa Banque de données sur la bio-

diversité du Québec (BADIQ) autour de la notion d’échan-

tillon, comme je le préconise ici, que Francœur (1993, 2001)

avait déjà conçu la gestion de son système informatique avant

la plupart des chercheurs dans ce domaine.

Références

BEIDELMAN

, R., 2004. More than specimens in natural history museums.

BioScience, 54(7): 612. American Institute of Biological Sciences (AIBS),

Washington, DC.

BRUNEL

, P., 2004. Les collections de sciences naturelles

: principaux types selon

leurs fonctions prédominantes. Le Naturaliste canadien, 128(2)

: 9-14.

EDWARDS

, J.L., 2004. Research and societal benefits of the Global Biodiver-

sity Information Facility. BioScience, 54(6): 485-486. AIBS, Washington,

DC.

FRANCŒUR

, A., 1993. Gestion et validation des données d’échantillonnage

à l’aide de la BADIQ. Dans

: Inventaire et cartographie des Invertébrés

comme contribution à la gestion des milieux naturels français

: Actes du

séminaire tenu au Mans, 6-7 nov. 1992. Secrétariat de la Faune et de

la Flore, Collection Patrimoines naturels, Série Patrimoine écologique,

13

: 18-27. Muséum national d’histoire naturelle, Paris

FRANCŒUR

, A., 2001. Une problématique concernant la nature, l’exploita-

tion et la conservation des données d’échantillonnage sur les animaux

invertébrés. Cahiers de l’APPI, 6

: 2-10. Association pour la promotion

de la protection des invertébrés (APPI), Paris.

ROBERT

, 1993. Le nouveau petit Robert: dictionnaire alphabétique et analogique

de la langue française. 2492 pp. Dictionnaires Le Robert, Paris.

SIMMONS

, J.E., 2004. What should we call the components of museum

collections

?

SPNHC Newsletter, 18(1): 9-10. Society for the Preservation of Natural History

Collections (SPNHC), Washington, DC et Lawrence, KS.

SUAREZ

, A.V. and N.D. Tsutsui, 2004. The value of museum collections for research

and society. BioScience, 54(1): 66-74. AIBS, Washington, DC.

WHEELER

, T.A.

et al.

, 2004. The role of voucher specimens in validat-

ing faunistic and ecological research. Biological Survey of Canada

(Terrestrial arthropods), Document Ser., 9: 11 pages en ligne. http:

//www.biology.ualberta.ca/bsc/briefs/brvouchers.htm

1

/

4

100%