Le bilan préopératoire du cancer bronchique

635

Rev Mal Respir 2005 ; 22 : 635-50

Rev Mal Respir 2005 ; 22 : 635-50 © 2005 SPLF, tous droits réservés

Doi : 10.1019/200530066

Série « Considérations chirurgicales pour le pneumologue »

Coordonnée par V. Ninane et G. Decker

Le bilan préopératoire du cancer bronchique

Le point de vue du chirurgien

G. Decker1, 2, P. De Leyn2

Résumé

Introduction Le pronostic global du cancer bronchique non-à-

petites-cellules (CBNPC) reste mauvais à cause d’une découverte

souvent tardive et de la comorbidité associée pouvant empêcher

un traitement optimal du cancer. La résection chirurgicale reste le

meilleur traitement curatif des stades limités.

État des connaissances Le bilan préopératoire doit déterminer

si l’extension tumorale permet une résection complète et si l’état

physiologique du patient lui permet de supporter l’intervention

curative requise. Le but ultime étant d’améliorer le pronostic à

5 ans, en cas d’inopérabilité initiale, le bilan doit déterminer si un

traitement oncologique préopératoire peut rendre une tumeur

avancée opérable (p.ex. stade IIIA) ou si une préparation ciblée

peut amener le patient à pouvoir supporter une intervention initia-

lement jugée trop risquée.

La rapide évolution des moyens techniques disponibles pour le

bilan requiert une mise en question continue des « guides de

bonne pratique ». L’imagerie par tomographie à émission de posi-

trons a considérablement augmenté la précision du bilan radiolo-

gique classique. Néanmoins le bilan par imagerie seule reste

imprécis au point de toujours nécessiter des examens invasifs

pour prouver histologiquement le stade clinique du CBNPC. Les

techniques de stadification invasive du médiastin évoluent rapide-

ment et gagnent en précision tout en diminuant d’invasivité. La

médiastinoscopie agrémentée de technologies vidéo modernes,

les ponctions endoscopiques guidées par échographie et la tho-

racoscopie sont des techniques invasives plus complémentaires

que concurrentielles.

Le bilan fonctionnel doit estimer le risque opératoire de la résec-

tion pulmonaire envisagée, identifier des actions ciblées pouvant

diminuer ce risque ou en l’absence de telles actions orienter vers

des techniques chirurgicales moins invasives mais moins bien

validées, voire vers des thérapies palliatives. Quand le risque opé-

ratoire ne peut être diminué, son estimation précise permet au

moins au patient de décider si son risque lui semble acceptable

par rapport à ses chances de guérison.

Perspectives et conclusions Le bilan préopératoire du futur devra

mieux reconnaître les atteintes micro-métastatiques du CBNPC afin

d’améliorer le choix des thérapies inductives et adjuvantes. L’usage

croissant de chimiothérapies d’induction avant résection chirurgi-

cale ne fait qu’augmenter l’importance d’un bilan détaillé pour la

sélection des patients comme pour l’évaluation des résultats.

Mots-clés : Cancer bronchique • Stadification • Bilan • Chirurgie.

Réception version princeps à la Revue : 25.01.2005.

Retour aux auteurs pour révision : 25.02.2005.

Réception 1ère version revisée : 11.04.2005.

Acceptation définitive : 18.04.2005.

1Département de Chirurgie Thoracique, Groupe Thorax, Centre

Hospitalier Luxembourg, Luxembourg.

2Department de Chirurgie Thoracique, Hôpitaux universitaire de

Leuven, Leuven, Belgique.

Correspondance : G. Decker

Groupe Thorax - Chirurgie thoracique, Centre Hospitalier

Luxembourg, 4, rue E. Barblé, L-1210 Luxembourg.

decker.georges@chl.lu

G. Decker, P. De Leyn

Rev Mal Respir 2005 ; 22 : 635-50

636

Rev Mal Respir 2005 ; 22 : 635-50

Summary

Introduction The overall prognosis of non-small cell carcinoma

of the bronchus (NSCLC) remains poor on account of frequently

late diagnosis and associated co-morbidity preventing the opti-

mal treatment of the tumour. Surgical resection remains the best

curative treatment for limited stage disease.

State of the art The pre-operative assessment should deter-

mine whether the extent of the tumour permits complete resec-

tion and whether the physiological state of the patient would

tolerate the curative resection required. The ultimate goal is to

improve 5-year survival. In the case of initial inoperability the

assessment should determine whether pre-operative oncologi-

cal treatment might make an advanced tumour operable

(e.g. stage IIIA), or whether targeted medical treatment might

improve the patient sufficiently to tolerate an intervention ini-

tially judged too risky.

The rapid development of the technical modalities available for

the assessment requires a continuous review of the current

practice guidelines. Positron emission tomography has consi-

derably augmented the accuracy of classical radiological

assessment. Nevertheless staging by imaging alone remains

imprecise to the extent that invasive examinations are still nec-

essary to provide histological proof of the clinical stage of

NSCLC. The techniques for assessing mediastinal invasion are

developing rapidly and becoming more accurate and less inva-

sive. Mediastinoscopy enhanced by modern video technology,

ultrasound guided endoscopic biopsies and thoracoscopy are

complimentary rather than competing techniques.

The functional assessment should estimate the operative risk of

the proposed pulmonary resection, identify the targeted actions

aimed at reducing this risk or, in the absence of such actions,

suggest less invasive but less well validated surgical techniques

or even palliative treatments. When the operative risk cannot be

reduced its precise estimation at least allows the patient to

decide whether the risk seems acceptable in relation to the

chances of a cure.

Viewpoint and conclusions In the future the pre-operative

assessment of NSCLC should improve the detection of micro-

metastases in order to optimise the choice of induction and adju-

vent therapies. The increasing use of induction chemotherapy

before surgical resection can only increase the importance of a

detailed assessment for the selection of patients and the evalua-

tion of results.

Key-words: Cancer bronchique • Stadification • Bilan • Chirurgie.

The pre-operative assessment of bronchial

carcinoma. The surgeon’s viewpoint

G. Decker, P. De Leyn

Introduction

Moins d’un patient sur trois présente un cancer bronchi-

que non-à-petites cellules (CBNPC) complètement

« réséquable ». Le bilan est fondamental car il détermine à la

fois le degré d’extension de la tumeur qui permet d’identifier

ce sous-groupe de même que l’aptitude physiologique du

patient à subir l’intervention chirurgicale. Malgré des progrès

constants, l’imprécision du bilan moderne d’extension

demeure toutefois telle que la chirurgie ne guérit qu’un

patient opéré sur deux. Au total, 13 à 15 % seulement des

patients atteints d’un cancer bronchique sont en vie au terme

de 5 ans [1-3].

Il n’y a pas de bilan de référence et ceci est notamment

illustré par le grand nombre de guidelines ou « guides de

bonne pratique » en matière de bilan préopératoire du

CBNPC, jusqu’à 51 recensés dans une récente revue de la lit-

térature [4]. Leur nombre et les divergences entre ces « guides

de bonne pratique » témoignent de la complexité d’un sujet

en évolution permanente. Au terme d’une analyse critique

utilisant des critères objectifs et validés, Harpole et coll. [4]

concluaient que la plupart sont d’un niveau scientifique faible

et sont souvent basés sur des pratiques corporatistes ou habi-

tudes des sociétés scientifiques. Seuls 19 (37 %) de ces

« guides de bonne pratique » semblaient recommandables [4].

En outre, ces recommandations sont difficilement généralisa-

bles en raison des disparités de pratiques médicales et des dif-

férences dans les conditions socio-économiques et

géographiques qui régulent l’accès aux examens médicaux.

Dans cet article, notre ambition comme chirurgiens tho-

raciques est simplement de discuter les aspects du bilan préo-

pératoire qui pourraient augmenter les chances de succès

d’une intervention chirurgicale à visée curative du CBNPC.

Principes généraux du bilan préopératoire

Le bilan oncologique doit évaluer la réséquabilité, c’est-

à-dire exclure toute chirurgie dépassée par le stade tumoral,

tout en évitant une surévaluation qui priverait le patient de

son unique espoir de guérison. Malgré des progrès constants

(imagerie, tomographie par émission de positrons (TEP-scan),

endoscopie diagnostique et interventionnelle…), les modalités

diagnostiques restent assez imprécises et doivent souvent être

complétées par des techniques invasives de staging.

Le bilan fonctionnel doit estimer l’opérabilité, c’est-à-

dire la faisabilité et le risque opératoire liés à la résection envi-

sagée. Les risques étant rarement réversibles et la comorbidité

cardio-respiratoire étant souvent importante, le bilan fonc-

tionnel servira également à informer le patient de son risque

pour qu’il puisse lui-même participer à la décision opératoire

de la façon la plus « éclairée » possible.

Ces deux bilans se déroulent souvent parallèlement

mais sont également liés : une certitude d’inopérabilité ou

d’irréséquabilité pourra conduire à annuler des examens

Le bilan préopératoire du cancer bronchique

© 2005 SPLF, tous droits réservés 637

complémentaires. Une programmation logique des examens,

selon une séquence ou un algorithme précis est certainement

souhaitable mais perturbée par les contraintes économiques,

organisationnelles et d’accessibilité. Il serait par exemple logi-

que, chez le patient asymptomatique sur le plan neurologi-

que de ne réaliser la TDM cérébrale qu’au terme du bilan,

lorsque d’autres sites métastatiques plus fréquents ont été

exclus. Effectivement, seuls 3 % de ces patients ont une

TDM cérébrale positive. Certains suggèrent dès lors de ne

réaliser une TDM cérébrale qu’en préopératoire immédiat et

de préférence la nuit (appareil inutilisé) [5] mais sur le plan

logistique, cette séquence est souvent impossible. L’abord

séquentiel qui tient compte des résultats avant de poursuivre

la séquence est également peu pratique avec des délais qui

peuvent devenir inacceptables d’un point de vue psychologi-

que et oncologique.

La preuve histologique de malignité

d’une tumeur pulmonaire

Le plus souvent, la voie d’abord diagnostique histologi-

que est endobronchique : biopsies directes d’une tumeur cen-

trale ou, dans le cadre de tumeurs périphériques,

prélèvements endoscopiques guidés sous contrôle radiologi-

que. Pour les tumeurs avancées, la preuve de malignité peut

être obtenue au niveau de ganglions distants (par exemple

supra-claviculaires) ou de métastases (ponction-biopsie hépa-

tique, ponction médullaire, biopsie de métastase sous-

cutanée, biopsie osseuse…) confirmant en même temps l’ino-

pérabilité. Parfois c’est au niveau d’un site d’atteinte ganglion-

naire médiastinal N2 voire N3 que la malignité est prouvée

avec, ici également, des implications en terme de staging et de

traitement. En dehors de la médiastinoscopie classique, des

techniques alternatives moins invasives, associées à un rende-

ment et un coût intéressant, ont été développées (ponction

ganglionnaire transbronchique guidée ou non par voie écho-

graphique, ponction ganglionnaire par écho-endoscopie

trans-oesophagienne, ponction trans-thoracique guidée par

tomodensitométrie) et leur choix respectif fait intervenir la

localisation des ganglions et surtout, l’accessibilité à la techni-

que et l’expertise locale [6]. Parfois, en particulier pour des

tumeurs périphériques, aucune preuve histologique n’est

obtenue. Si le risque opératoire est acceptable et la probabilité

de malignité très élevée, aucune preuve histologique n’est

requise avant l’opération [6, 7] qui débute par une résection

atypique (« résection en coin »), idéalement par voie thoracos-

copique associée à un examen histologique extemporané,

avant de procéder à une résection anatomique plus complexe.

Dans ce scénario, une biopsie trans-thoracique sous tomo-

densitométrie est peu utile car, en surplus des risques faibles

mais réels (pneumothorax, hémorragie, ensemencement pleu-

ral…), l’existence de faux résultats négatifs n’empêche pas le

geste chirurgical subséquent. La bonne indication d’une

ponction-biopsie trans-thoracique est donc le patient ayant

un risque clinique (théorique) modéré de malignité et chez

qui une ponction négative aboutira à une attitude expectative,

voire le patient inopérable ou celui refusant formellement un

geste chirurgical et chez qui la preuve histologique de mali-

gnité permettra d’initier un traitement systémique ou une

radiothérapie [6].

Le bilan d’extension de la tumeur

Le bilan d’extension tumorale aboutit à la stadification

clinique de la tumeur qui s’appuie sur le système TNM

promu par Mountain et Dresler [8]. Les ganglions médiasti-

naux y sont classés en s’appuyant sur la cartographie ganglion-

naire adoptée par l’Union Internationale Contre le Cancer et

l’American Joint Committe on Cancer, basée sur les travaux de

Naruke et coll. [9]. Actuellement la version 2002 du système

TNM-UICC est utilisée et se base sur le pronostic des diffé-

rents stades cliniques [10]. Du point de vue chirurgical, le

souci est de séparer le groupe de patients pouvant profiter

d’un traitement chirurgical à visée curative (stades IA à IIB),

de ceux (IIIB et IV) pour qui une intervention n’apporte pas

de chance de guérison. Entre ces deux extrêmes, le stade IIIA

(atteinte ganglionnaire médiastinale ipsilatérale) regroupe des

patients généralement considérés comme initialement inopé-

rables mais pour lesquels une résection complète précédée

d’une chimiothérapie d’induction (ou « néo-adjuvante »)

semble offrir les meilleures chances de guérison, du moins en

cas de réponse favorable à la chimiothérapie [11-13]. Dans

cette stratégie thérapeutique, dominante actuellement, il est

d’abord indispensable d’établir de façon fiable (et donc par

prélèvements histologiques) l’existence d’une telle atteinte

ganglionnaire médiastinale. Ceci ne serait pas le cas si le

meilleur traitement du stade IIIA était la chirurgie primaire.

Dans cette dernière hypothèse, la question se ramènerait à

déterminer la possibilité de réséquer complètement la tumeur

et ses voies de drainage (résection dite R0) et à exclure une

atteinte des ganglions contralatéraux par rapport à la tumeur

(stade IIIB). En conséquence et tant qu’il n’y aura pas de stan-

dard universellement valable pour l’indication chirurgicale, il

ne peut pas y avoir de bilan standard qui serait recommanda-

ble et applicable partout. C’est dans cet esprit que devra être

lu tout ce qui va suivre.

Le bilan d’extension comprend une anamnèse appro-

fondie et un examen clinique complet suivi d’une série

d’examens complémentaires biologiques, endoscopiques,

radiologiques et scintigraphiques qui seront discutés successi-

vement. Certains examens complémentaires sont réalisés sys-

tématiquement, d’autres sont réalisés pour répondre à des

questions précises. La chirurgie représentant virtuellement le

seul traitement curatif, aucun malade ne devrait être récusé

d’une résection chirurgicale sans preuve histologique de

malignité des adénopathies médiastinales ou de la métastase

à distance qui contre-indiquerait une résection de la tumeur

primitive.

G. Decker, P. De Leyn

Rev Mal Respir 2005 ; 22 : 635-50

638

L’anamnèse et l’examen clinique

Chez plus de 90 % des patients, des symptômes mènent

au diagnostic [3]. Ils sont malheureusement tardifs, à un stade

où la tumeur souvent n’est plus réséquable. Ainsi chez deux

tiers des patients les symptômes sont ceux de la maladie

métastatique [3]. Le pronostic à 5 ans serait par conséquent

meilleur pour les patients asymptomatiques [3, 7].

L’examen clinique du chirurgien thoracique se focalisera

surtout sur les signes qui peuvent influencer le geste et/ou le

risque chirurgical voire suggérer l’irrésécabilité :

– les signes d’un syndrome cave supérieur ou d’une tampon-

nade péricardique évoquent un stade cT4, généralement non

résécable ;

– la raucité de voix fait suspecter un envahissement du nerf ré-

current laryngé. À gauche, ceci peut être la conséquence d’un

envahissement du nerf vague (nerf X crânien) par la tumeur

(cT4), d’un envahissement de l’anse du nerf récurrent au ni-

veau de la fenêtre aorto-pulmonaire (d’origine ganglionnaire

ou plus rarement par la tumeur), ou de l’envahissement récur-

rentiel dans son trajet ascendant par des ganglions métastati-

ques (cN2 si tumeur ipsilatérale). À droite, le nerf récurrent

peut être envahi par une tumeur de l’apex pulmonaire à déve-

loppement antérieur (cT4). Quand il s’agit d’un envahisse-

ment tumoral direct, ces tumeurs restent souvent réséquables,

au prix d’un risque majoré suite aux risques postopératoires de

fausses déglutitions et à une toux moins efficace ;

– le syndrome de Claude-Bernard-Horner est souvent révéla-

teur d’une tumeur de l’apex pulmonaire envahissant le gan-

glion stellaire ipsilatéral ;

– une dyspnée récente peut révéler une paralysie phrénique

(cT3) ou une tumeur obstruant une bronche lobaire (cT2) ou

souche (cT3 ou 4 selon l’extension proximale) ;

– la douleur thoracique pariétale localisée fera suspecter un en-

vahissement pariétal (cT3) qui, localisé au niveau de l’apex

thoracique, pourra s’accompagner de douleurs radiculaires

(fréquemment dans le territoire C8 ou D1) ou d’une atrophie

musculaire (tumeur de Pancoast) signant un stade cT4 ;

– la dysphagie pourra être provoquée par un envahissement

œsophagien direct (cT4) d’une tumeur lobaire inférieure ou

par des adénopathies médiastinales (cN2) ;

– des signes ou symptômes neurologiques d’apparition récente

suggèrent la présence de métastases cérébrales. Le cancer bron-

chique est la première cause de cancer métastatique se révélant

par une métastase cérébrale symptomatique (70 % des cas)

[14]. L’existence de ces signes ou symptômes impose un bilan

radiologique du système nerveux central (SNC) [15] ;

– la découverte d’adénopathies supra-claviculaires (cN3) ou de

métastases sous-cutanées ou musculaires (cM) et leur confir-

mation histologique écartent définitivement le patient d’une

exérèse chirurgicale ;

– des douleurs osseuses focales et récentes indiquent une haute

probabilité de métastases osseuse et représentent une indica-

tion formelle de scintigraphie osseuse (et/ou PET-scan) [15] ;

– l’atteinte métastatique abdominale (foie, surrénales…) n’est

que peu accessible à l’évaluation clinique ;

– les syndromes paranéoplasiques intéressent moins le chirur-

gien dans le sens qu’ils ne contre-indiquent pas une chirurgie

à visée curative. La correction des troubles métaboliques asso-

ciés est importante pour diminuer les complications postopé-

ratoires.

Le bilan d’extension loco-régional

La radiographie de thorax conventionnelle est souvent le

point de départ d’un bilan oncologique mais son pouvoir de

stadification est limité. Le meilleur rendement de la tomo-

densitométrie thoracique (TDM) en fait une partie indispen-

sable du bilan, comme l’endoscopie ; elle permet également

de planifier l’étendue de la résection parenchymateuse [7, 16,

17] et l’ajout de quelques coupes au niveau de l’abdomen

supérieur permet également d’exclure la plupart des métasta-

ses hépatiques ou surrénaliennes. L’IRM est considéré comme

n’apportant aucune précision supplémentaire [16, 17]. Elle

reste utile pour étudier des plans de clivage éventuels entre des

tumeurs de l’apex pulmonaire (Pancoast) et les vaisseaux,

structures nerveuses et osseuses.

Le recours systématique à la TDM est relativement

récent : selon une enquête réalisée en 1990 auprès des chirur-

giens thoraciques anglo-saxons, 44 % d’entre eux (totalisant

43 % de toutes les résections pulmonaires en Grande-Breta-

gne) opéraient sans TDM thoracique préopératoire [18], ce

qui explique les taux inacceptables de thoracotomie explora-

trice de l’époque. Lors de l’intervention, 45 % d’entre eux ne

biopsiaient jamais les ganglions médiastinaux d’apparence

grossièrement normale de sorte que le stade réel de la maladie

restait inconnu même après l’opération [19], rendant les ana-

lyses comparatives entre différentes stratégies chirurgicales ou

thérapies adjuvantes difficiles [18]. L’attitude variable face à

l’exploration médiastinale s’explique néanmoins par la con-

duite chirurgicale toujours très divergente face à la découverte

d’une atteinte ganglionnaire médiastinale (N2). Beaucoup de

chirurgiens continuent en effet à proposer une résection chi-

rurgicale aux patients ayant une atteinte N2 manifeste en justi-

fiant cette attitude par des séries historiques, biaisées,

rapportant des taux de survie à 5 ans élevés de l’ordre de 20 à

30 % [9, 19, 20]. La révision de ces séries, tenant compte de

tous les patients initialement opérés, montre des taux réels de

survie à 5 ans lorsque l’atteinte N2 est démontrée en préopéra-

toire de seulement 5 à 9 % [20, 21].

À l’inverse, la recherche agressive de l’atteinte ganglion-

naire médiastinale avec preuve histologique systématique par

médiastinoscopie permet de sélectionner un groupe homo-

gène de patients avec atteinte N2 (excluant donc ceux avec un

envahissement ganglionnaire controlatéral), candidats à

l’administration préopératoire de chimiothérapie, attitude

thérapeutique plus communément adoptée actuellement avec

des résultats prometteurs [13]. En cas de TDM et médiasti-

noscopie systématique négatives, 9 à 20 % des patients ont

néanmoins une atteinte N2 « inattendue » lors de la thoraco-

tomie [22-24]. Ce sous-groupe IIIa a toutefois un pronostic

plus favorable (dépassant les 20 % à 5 ans) justifiant la résec-

Le bilan préopératoire du cancer bronchique

© 2005 SPLF, tous droits réservés 639

tion avec curage médiastinal formel. Un autre sous-groupe

candidat à la chirurgie est l’atteinte des seuls ganglions de la

fenêtre aorto-pulmonaire ou para-aortiques, avec une survie à

5 ans qui peut atteindre 28 % [25] ou même 42 % [26].

C’est donc dans le contexte de leurs implications thérapeuti-

ques que les performances des techniques de stadification

invasives comme non-invasives doivent être analysées.

Évaluation non-invasive

de l’atteinte ganglionnaire médiastinale

La TDM se base sur le critère de taille ganglionnaire, le

plus souvent sur une plus petite dimension ganglionnaire

dépassant les 10 mm pour suggérer une atteinte ganglion-

naire [27]. Toutefois, dans une série de 2 891 ganglions pro-

venant de 265 résections pulmonaires pour CBNPC, 75 %

des 541 ganglions d’un diamètre de 10 et 14 mm et 40 %

des ganglions de plus de 15 mm étaient libres d’atteinte

tumorale [28]. À l’inverse, comme suggéré préalablement par

des groupes pratiquant des médiastinoscopies systématiques

[23, 29], 44 % des ganglions positifs avaient un petit diamè-

tre inférieur à 10 mm et 18 % de tous les patients avec une

atteinte ganglionnaire N2 n’avaient aucun ganglion de plus

de 10 mm [28]. La fréquence de l’atteinte N2 faussement

négative en TDM était corrélée au facteur d’extension tumo-

rale T (fréquence croissante de T1 à T2, T3 et T4) [23].

L’atteinte ganglionnaire est donc mal corrélée à la taille gan-

glionnaire (tableau I). Les mauvaises performances de la

TDM pour stadifier le médiastin sont lourdes de conséquen-

ces. Ainsi, Fernandoet coll. [24] ont rapporté chez des

patients opérés alors qu’ils étaient radiologiquement N0, une

sous-évaluation du stade chez 435 des patients (19 % N1 et

24 % N2). À l’inverse, les groupes qui favorisent la résection

chirurgicale en présence d’une atteinte N2 rapportent que

38 % de patients cliniquement N2 sont en fait N0 ou N1

alors que 6 % étaient sous-évalués car N3 [30]. La TDM ne

doit donc pas servir de seul outil de stadification ganglion-

naire médiastinale, pas plus que l’imagerie par résonance

magnétique (IRM) dont les performances sont beaucoup

moins bien étudiées (sensibilité 64-71 %, spécificité 48-91 %)

mais ne semblent pas meilleures pour des raisons similaires

[16, 27, 31].

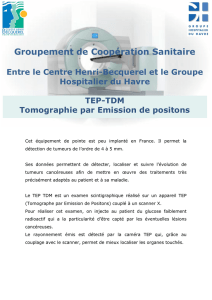

Le rôle important de la tomographie à émission de posi-

trons (TEP) dans le bilan ganglionnaire médiastinal sera

abordé dans un chapitre à part mais il convient de souligner

que, dans la plupart des pays, la disponibilité de la TEP est

limitée ou inexistante.

Évaluation invasive

de l’atteinte ganglionnaire médiastinale

Plusieurs approches peuvent apporter les informations

histologiques requises pour une stadification clinique adé-

quate (cTNM). Parmi les techniques non chirurgicales,

l’endoscopie bronchique permet des ponctions non-guidées

(ponction transcarénaire) ou guidée par échographie

(« EBUS ») ou TDM. La ponction ganglionnaire trans-thora-

cique guidée par TDM peut également analyser des ganglions

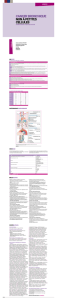

suspects dans certaines localisations médiastinales. De même

la ponction trans-oesophagienne guidée par écho-endoscopie

peut étudier sélectivement des ganglions des régions sous-

carénaire (niveau 7), aorto-pulmonaire (niveau 5), para-oeso-

phagienne (niveau 8) ainsi que des ligaments pulmonaires

(niveau 9) (fig. 1). Les trois derniers relais sont généralement

inaccessibles à la médiastinoscopie classique, tout comme la

partie postérieure des ganglions sous-carénaires qui pour cer-

tains est responsable de la moitié des faux négatifs de la

médiastinoscopie classique [22]. Les ponctions écho-guidées

ont servi essentiellement à confirmer une atteinte ganglion-

naire suggérée par TDM avec des résultats encourageants

[32, 33] et le besoin de recourir à une médiastinoscopie peut,

pour certains, être diminué de moitié [31]. Leur performance

pour évaluer des ganglions non-suspects en imagerie reste à

établir. La ponction écho-guidée trans-oesophagienne permet

également de ponctionner la glande surrénalienne gauche en

cas de suspicion métastatique à ce niveau. Chacune de ces

techniques, réalisables en ambulatoire sans anesthésie géné-

rale, a ses propres indications et limites [31]. À l’exception des

Tableau I.

Comparaison des performances diagnostiques des techniques explorant l’atteinte ganglionnaire médiastinale. Modifié d’après Toloza et coll.

[27, 37].

N patients Sensibilité Spécificité VPP VPN Prévalence

atteinte N2

TDM 3,438 0,57 0,82 0,56 0,83 0,28

TEP 1,045 0,84 0,89 0,79 0,93 0,32

Ponction transbronchique 910 0,76 0,96 1,00 0,71 0,70

Ponction transthoracique 215 0,91 1,00 1,00 0,78 0,83

Echo-endoscopie sans ponction 163 0,78 0,71 0,75 0,79 0,50

Ponction écho-endoscopique 215 0,88 0,91 0,98 0,77 0,69

Médiastinoscopie cervicale classique 5,687 0,81 1,00 1,00 0,91 0,37

Médiastinoscopie classique et « extended » 206 0,73 1,00 1,00 0,85 0,39

Médiastinoscopie cervicale et médiastinotomie antérieure 71 0,87 1,00 1,00 0,90 0,42

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%