Fibres alimentaires et cancer colorectal

Fibres alimentaires et cancer colorectal

Etudes expérimentales, épidémiologie, mécanismes

Pierre ASTORG (1, 2), Marie-Christine BOUTRON-RUAULT (1)

pour le Groupe « Fibres et cancer colorectal » du réseau NACRe : Claude ANDRIEUX (2), Pierre ASTORG (1),

François BLACHIER (3), Hervé BLOTTIÈRE (4), Claire BONITHON-KOPP (5), Marie-Christine BOUTRON-RUAULT (1),

Pierrette CASSAND (6), Catherine CHAUMONTET (3), Christine CHERBUT (4), Françoise CLAVEL-CHAPELON (7),

Denis CORPET (8), Pierre-Henri DUÉE (3), Mariette GERBER (9), Khaled MEFLAH (10), Jean MÉNANTEAU (10),

Marie-Hélène SIESS (11)

(1) UMR Epidémiologie Nutritionnelle INSERM U557/INRA/CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris ;

(2) Unité Ecologie et Physiologie du Système Digestif, INRA, Jouy-en-Josas ;

(3) Unité Nutrition et Sécurité Alimentaire, INRA, Jouy-en-Josas ; (4) Unité Fonctions Digestives et Nutrition Humaines, INRA, Nantes ;

(5) INSERM CRI 9505, Registre Bourguignon des Tumeurs, Dijon ; (6) Laboratoire de Nutrition et de Signalisation Cellulaire, Université de Bordeaux I ;

(7) INSERM Z521, Laboratoire d’Epidémiologie des Cancers, Institut Gustave Roussy, Villejuif ; (8) Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse ;

(9) Centre Régional de Lutte contre le Cancer, INSERM, Montpellier ; (10) INSERM U419, Nantes ;

(11) UMR Toxicologie Alimentaire INRA/ENSBANA/Université de Bourgogne, Dijon.

TABLE DES MATIE

`RES

INTRODUCTION

FIBRES ALIMENTAIRES : DÉFINITION, SOURCES,

CONSOMMATION

•Définition

•Sources, consommation

RECHERCHES SUR MODÈLES ANIMAUX

•Modèles animaux utilisés

•Effets comparés de différents types de fibres sur la cancéro-

genèse colique chez le rongeur (modèles chimiques)

•Effets des fibres sur les différentes phases de la cancéroge-

nèse (modèles chimiques)

•Effet des fibres sur la cancérogenèse intestinale dans les

modèles génétiques

•Conclusion

ÉTUDES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

•Etudes écologiques

•Etudes cas-témoins

•Etudes de cohortes

•Etudes d’intervention

•Conclusion

MÉCANISMES D’ACTION DES FIBRES SUR LA

CANCÉROGENÈSE COLORECTALE

•Effet des fibres sur la masse fécale

•Adsorption des cancérogènes par les fibres

•Effets des fibres sur le pH du contenu colique et sur les acti-

vités enzymatiques bactériennes

•Effets des fibres sur la composition de la flore

•Effets des fibres sur la prolifération cellulaire

•Rôle du butyrate

•Rôle des constituants végétaux autres que les fibres

•Effets des fibres sur l’équilibre énergétique et la résistance à

l’insuline

•Conclusion

CONCLUSION GÉNÉRALE

CONTENTS

Dietary fibers and colorectal cancer. Experimental studies,

epidemiology, mechanisms

INTRODUCTION

DIETARY FIBERS: DEFINITION, SOURCES AND INTAKE

•Definition

•Sources, intake

ANIMAL STUDIES

•Animal models used

•Effects of different fiber types on colon carcinogenesis in

rodents (chemical models)

•Effects of fibers on different phases of colon carcinogenesis

(chemical models)

•Effects of fibers on intestinal carcinogenesis in genetic mod-

els

•Conclusion

EPIDEMIOLOGICAL STUDIES

•Ecological studies

•Case-control studies

•Cohort studies

•Intervention studies

•Conclusion

MECHANISMS OF ACTION OF FIBERS ON COLORECTAL

CARCINOGENESIS

•Effect of fibers on fecal mass

•Carcinogens adsorption by fibers

•Effets of fibers on colonic pH and on bacterial enzyme

activities

•Effects of fibers on the composition of colonic flora

•Effects of fibers on colonic cell proliferation

•Role of butyrate

•Role of phytochemicals other than fibers

•Effects of fibers on energetic balance and insulin resistance

•Conclusion

GENERAL CONCLUSION

L’incidence du cancer colorectal (CCR) varie dans un

rapport de1à20selon les régions du monde. Dans

les pays développés : Europe, Australie, Amérique

du nord, c’est l’un des cancers les plus communs dans les deux

sexes. En France, le CCR représente 33 000 nouveaux cas par

an, et constitue la deuxième cause de mortalité par cancer, après

le cancer du poumon. Il est rare, en revanche, en Afrique, en

Amérique latine et en Asie, les taux d’incidence les plus faibles

étant observés en Afrique occidentale et orientale et en Inde [1].

Les études sur les populations migrantes, dont l’incidence de CCR

rejoint assez rapidement celle du pays d’accueil, et des augmen-

tations rapides, récentes, de l’incidence dans des régions comme

le Japon ou les zones urbaines de la Chine montrent que ces

différences entre pays sont dues pour une large part aux facteurs

Tirés à part : P. ASTORG, UMR U557 INSERM/INRA/CNAM, Institut

Scientifique et Technique de l’Alimentation, Conservatoire National des

Arts et Métiers, 5, rue du Vertbois 75003 Paris.

E-mail : [email protected]

NACRe : Réseau National Alimentation Cancer Recherche ; (Responsa-

ble Paule Martel), LNSA, INRA, Centre de Recherches de Jouy, 78352

Jouy-en-Josas Cedex.

© Masson, Paris, 2002. Gastroenterol Clin Biol 2002;26:893-912

893

© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 17/07/2015 par CHU de Nantes . (517211)

environnementaux, et notamment alimentaires, bien davantage

qu’aux facteurs génétiques [2, 3]. Parmi les facteurs alimentaires

qui pourraient favoriser la cancérogenèse colorectale, on peut

citer l’apport calorique total, la consommation de graisses

animales et saturées, d’alcool ainsi que peut-être celle de viande

rouge et de charcuterie [2-5]. Parmi les facteurs présumés

protecteurs, on trouve les légumes, les fruits, les fibres alimen-

taires, le calcium, l’acide folique [2-5]. Une étude récente d’après

une cohorte américaine a estiméque 40 à55 % des CCR

pourraient être évités par des changements dans six facteurs de

risque, dont trois concernent l’alimentation [6]. L’hypothèse d’un

effet protecteur des fibres alimentaires vis-à-vis du CCR a été

émise dès 1971 par Burkitt [7], àla suite de l’observation de sa

très faible incidence dans des populations africaines dont

l’alimentation est particulièrement riche en fibres. Elle a fait

l’objet depuis de très nombreuses recherches, tant expérimenta-

les qu’épidémiologiques. Cependant, la nature de la relation

entre la consommation de fibres et le CCR est loin d’être

clairement établie [8]. Récemment, la publication de résultats

concluant àl’absence d’effet protecteur des fibres ou des aliments

riches en fibres sur le CCR dans des études de cohortes [9, 10],

ou sur la récidive des adénomes dans des études d’intervention

[11-13], a déclenchéune controverse sur la réalitéde l’effet

protecteur des fibres sur la cancérogenèse colorectale [14]. Cette

revue fait le point des travaux expérimentaux et épidémiologi-

ques sur les effets des fibres sur le CCR et sur les mécanismes en

jeu, et s’efforce de tirer des conclusions sur l’intérêt des fibres et

des aliments riches en fibres dans la prévention du CCR.

Fibres alimentaires : définition, sources,

consommation

Définition

On désigne par «fibres alimentaires »un ensemble de

substances complexes qui échappent àl’action des enzymes du

tube digestif et parviennent dans le côlon. Il n’y a pas de

définition des fibres internationalement reconnue [15], mais la

plupart des auteurs incluent l’ensemble des glucides non digesti-

bles (amidons résistants, polysaccharides non amylacéset

oligosaccharides non digestibles) et les lignines (tableau I). Parmi

les amidons résistants, le type 3 est d’une importance particulière,

car il peut se former après cuisson àl’eau et refroidissement à

partir de la plupart des aliments amylacés [16]. On peut

distinguer les fibres alimentaires présentes naturellement dans les

aliments et les fibres ajoutées au cours de la fabrication de

certains aliments [15], notamment pour leur pouvoir gélifiant.

Les fibres alimentaires sont habituellement classées en fibres

solubles (une partie des hémicelluloses, pectines, gommes,

mucilages, produits algaux, oligosaccharides), formant avec

l’eau des solutions visqueuses ou des gels, et fibres insolubles (la

plupart des hémicelluloses, la cellulose, la lignine). La principale

propriétébiologique des fibres alimentaires est leur fermentesci-

bilitépar les bactéries du côlon, qui produisent de l’acide

lactique, des acides gras àchaîne courte (AGCC) (acétate,

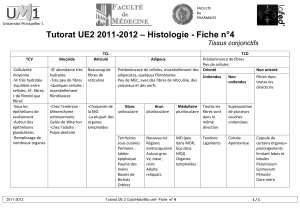

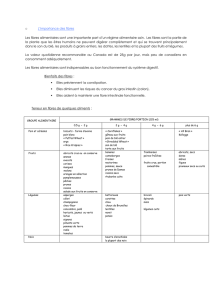

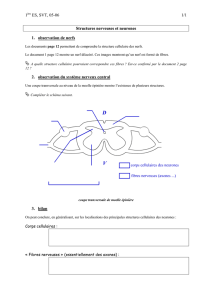

Tableau I. − Fibres alimentaires.

Dietary fibers.

Classe Origine Fibre Caractéristiques

Amidons résistants Végétale (cellule) Amidon résistant de type 1 (AR1) α-glucane, physiquement inaccessible ; peu fermentescible

Amidon résistant de type 2 (AR2) α-glucane, granules natifs résistants àl’α-amylase ; soluble (gel),

fermentescible

Amidon résistant de type 3 (AR3) α-glucane, rétrogradéaprès traitement thermique ; soluble (gel)

fermentescible

Synthèse Amidon résistant de type 4 (AR4) α-glucane, chimiquement modifié ; soluble (gel) fermentescible

Polysaccharides

non amylacésVégétale (parois) Cellulose (1-4) -glucane ; polymère linéaire de glucose de haut poids moléculaire,

insoluble, peu fermentescible

-glucanes Polymères linéaires de glucose de faible poids moléculaire, solubles,

fermentescibles

Hémicelluloses Divers hétéropolymères ramifiés dont des xyloglucanes (fruits et légumes),

des arabinoxylanes (céréales) ; en partie solubles (gels) et fermentescibles

Pectines Hétéropolymères complexes ramifiés, contenant de l’acide galacturonique,

du rhamnose, de l’arabinose, du galactose ; solubles (gels), très

fermentescibles.

Végétale (cellule) Gommes (guar, caroube, etc.) Hétéropolymères complexes : arabinogalactanes, galactomannanes ;

solubles (gels), fermentescibles

Mucilages (ispaghule, psyllium) Hétéropolymères complexes ; solubles (gels), fermentescibles

Inuline Polymère de fructose ; soluble (gel), très fermentescible

Algale (parois) Carraghénanes, alginates, agar Solubles (gels), fermentescibles

Animale (carapace des crustacés) Chitine, chitosan Structure voisine de la cellulose ; insolubles ou peu solubles, non ou peu

fermentescibles

Fongique, bactérienne -glucanes, galactomannanes, xanthanes ; solubles (gels), fermentescibles

Synthèse Polydextrose Polymère de glucose ramifié ; soluble (gels), fermentescible

Oligosaccharides

indigestibles Hydrolyse ou biosynthèse Fructooligosaccharide,

galactooligosaccharide

maltodextrines

Oligopolymères de fructose, de galactose, de glucose ou d’autres oses ;

solubles, très fermentescibles

Autres polymères Végétale (parois) Lignines Polymèresenréseau d’acides phénoliques ; insolubles, hydrophobes, non

fermentescibles

Subérine, cutine Polyesters d’acides gras et de polyphénols, liésàun réseau de type

lignine ; insolubles, hydrophobes, non fermentescibles

P. Astorg et al.

894

© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 17/07/2015 par CHU de Nantes . (517211)

propionate, butyrate), de l’hydrogène, du dioxyde de carbone et

de la biomasse. L’absorption des AGCC permet de récupérer une

partie de l’énergie des glucides qui ont échappéàla digestion

dans l’intestin grêle. Les fibres insolubles sont peu fermentées

(cellulose) ou ne sont pas du tout fermentées (lignine), alors que

les amidons résistants et les fibres solubles sont très fermentesci-

bles.

Sources, consommation

Les fibres alimentaires, hors l’amidon résistant, sont principa-

lement apportées par les céréales complètes et les produits qui en

dérivent, les fruits, les légumes, les graines, les fruits secs et les

légumes secs. La consommation moyenne de fibres (non compris

l’amidon résistant) est estiméeà11 à13,5 g/jour aux Etats-Unis

[17], 15 à22 g/jour en France (dont 50 % proviennent des

aliments céréaliers, 32 % des légumes, 16 % des fruits, et 3 % des

légumes secs) [18]. Ces quantités sont inférieures àla quantité

recommandée (environ 30 g/jour). La consommation d’amidon

résistant dans un régime occidental a étéestiméeà3-5 g/jour

[19]. Sur la base des méthodes de dosage existantes, la quantité

totale de glucides atteignant le côlon serait donc de l’ordre de 15

à25 g/jour [18]. Cependant, cette quantiténe représente que le

tiers de celle que requièrent les synthèses bactériennes dans le

côlon [20]. Apparemment, les méthodes physico-chimiques

disponibles sous-estiment fortement les fibres et en particulier

l’amidon résistant. Celui-ci pourrait représenter en réalité10 %

ou plus de l’amidon ingéré[20, 21], soit une quantitéégale aux

autres types de fibres, voire davantage. Ces incertitudes sur les

teneurs des aliments en fibres et en amidon résistant sont un point

faible des études basées sur les tables de composition actuelles.

Dans l’avenir, compte tenu des propriétéstrès diverses des

différents types de fibres, le développement des études épidémio-

logiques nécessitera des tables plus détaillées et plus fiables que

les tables actuelles, qui ne mentionnent souvent que les fibres

totales. Des tables plus détaillées —par exemple distinguant les

fibres solubles et insolubles —sont en cours de réalisation, en

France en particulier. En attendant, beaucoup d’études épidé-

miologiques récentes se réfèrent souvent aux aliments ou groupes

d’aliments riches en fibres plutôtqu’aux fibres elles-mêmes.

Recherches sur modèles animaux

Modèles animaux utilisés

Le modèle expérimental le plus utiliséest un modèle de

cancérogenèse chimique chez le rat utilisant comme agent

initiateur des cancérogènes indirects comme la diméthylhydra-

zine (DMH) ou l’azoxyméthane (AOM), administrés par voie

sous-cutanée. Ces cancérogènes sont activés au niveau du foie et

gagnent l’intestin par le sang ou par la bile sous forme de

conjuguésàl’acide glucuronique. Ils engendrent àcourt terme

(dès deux semaines) des foyers de cryptes aberrantes, considérés

comme de bons marqueurs prénéoplasiques, et àplus long terme

(6 mois), des tumeurs qui partagent avec les tumeurs humaines de

nombreuses similarités histologiques et biologiques, y compris

dans les altérations génétiques. La séquence adénome-cancer

n’est pas toujours observée dans ce modèle. Ce type de modèle,

de loin le plus utiliséàce jour, permet d’évaluer l’effet du produit

alimentaire testé, mais aussi celui de la période d’administration

de ce produit : pendant toute la duréedel’expérience, ou

pendant la période de pré-initiation/initiation (avant et pendant

l’administration du cancérogène, qui peut durer de 1 à20

semaines), ou pendant la période de promotion/progression

(aprèslapériode d’administration du cancérigène) [22]. Récem-

ment, des modèles génétiques de cancérogenèse intestinale ont

étédéveloppés. Des souches de souris (Min, Apc1638,

Apcdelta716) portant un allèle mutant du gène de la polypose

adénomateuse humaine (Apc) développent spontanément et

rapidement des tumeurs (carcinomes) de l’intestin grêle et du

côlon (surtout de l’intestin grêle), en l’absence de tout traitement

par un cancérigène [23, 24].

Effets comparés des différents types de fibres

sur la cancérogenèse colique chez le rongeur

(modèles chimiques)

Deux types de fibres alimentaires ont étéétudiés. Il s’agit

d’une part des produits riches en fibres comme le son de céréales

(blé, mais aussi avoine, orge, seigle, maïs, riz, soja) ou d’autres

sources comme la fibre de betterave, de carotte, de luzerne, de

café, etc., d’autre part des fibres plus ou moins purifiées. Les

teneurs en fibres des régimes expérimentaux varient de 2 à25 %

(en France, les fibres représentent 15-25 g/jour, soit environ 2 à

5 % de la matière sèche du régime, voir paragraphe «sources,

consommation »). Les travaux expérimentaux réalisés sur les

modèles chimiques sont résumés dans le tableau II.

Un grand nombre de travaux ont étéconsacrés au son de

blé: chez le rat, administrépendant toute la duréedel’expé-

rience, il diminue le plus souvent l’incidence et/ou la multiplicité

des tumeurs coliques [25-37] ou des foyers de cryptes aberrantes

[33, 35, 41-43]. Il arrive cependant qu’il soit sans effet, ou même

qu’il augmente l’incidence ou le nombre des tumeurs induites par

la DMH chez le rat [40] ou la souris [45]. Les sons d’autres

céréales montrent des effets divers, mais globalement beaucoup

moins convaincants que ceux du son de blé. Le son de maïs, très

insoluble et peu fermentescible, augmente la cancérogenèse

chimique chez le rat ou la souris [39, 45, 52]. Le son d’avoine,

riche en fibres solubles et fermentescibles, n’a pas d’effet ou a des

effets promoteurs [26, 34, 54]. Parmi les fibres insolubles, la

cellulose a un effet protecteur dans une majoritéd’études chez le

rat [27, 47, 61-68], mais parfois elle n’a aucun effet, voire un

effet promoteur [54, 69,70]. D’autres fibres insolubles ont des

effets protecteurs [43, 52, 60].

Les fibres solubles et très fermentescibles (gomme guar,

pectine de pomme ou de citrus, psyllium, fibre de luzerne, son

d’avoine ou de soja, amidons résistants, carraghénanes) ont des

effets très variables sur la cancérogenèse colique chimio-induite

chez le rat : administrées pendant toute la durée du processus,

soit elles n’ont pas d’effet [30, 39, 62, 85, 86, 90], soit elles

diminuent la formation de tumeurs ou de foyers de cryptes

aberrantes [30-32, 37, 44, 59, 64, 71, 73-75, 79, 88, 89], soit,

au contraire, elles l’augmentent [26, 30, 34, 38, 54, 81, 82, 87].

Les différentes fibres solubles (y compris les amidons résistants) ne

se distinguent pas clairement les unes des autres par leurs effets,

àdeux exceptions près : les oligosaccharides et l’inuline, qui ont

régulièrement montrédes effets protecteurs [44, 91-97] et jamais

ABRÉVIATIONS :

AGCC : acides gras àchaîne courte

AOM : azoxyméthane

CC : cancer du côlon

CR : cancer du rectum

CCR : cancer colorectal

COX-2 : cyclooxygénase-2

DMAB : 3, 2’-diméthyl-4-aminobiphényle

DMH : 1, 2-diméthylhydrazine

FCA : foyers de cryptes aberrantes

FOS : fructooligosaccharide

IGF-1 : insulin-like growth factor 1

IQ : 2-amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline

MNU : N-méthyl-N-nitrosourée

7OH-IQ : 7-hydroxy-2-amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline

OR : odds-ratio

PAF : polypose adénomateuse familiale

RR : risque relatif

Fibres et cancer colorectal

895

© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 17/07/2015 par CHU de Nantes . (517211)

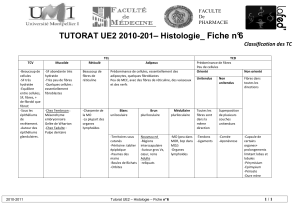

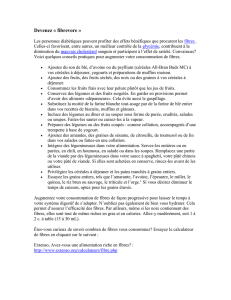

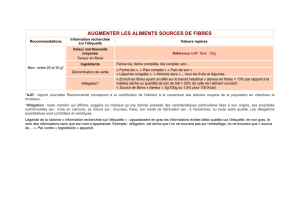

Tableau II.−Effets des fibres sur la cancérogenèse colique chimioinduite chez le rongeur.

Effects of fibers on chemically induced colon carcinogenesis in rodents.

Type de fibre Fibre, dose (% du régime) Espèce Cancérogène Période d’adm

on

des fibres Critères

observésEffet Références

Son de bléSon de blé4-30 % Rat DMH ou AOM I + P Tumeurs ↓25-36

ou DMAB 37

Son de blé15-40 % Rat DMH ou MNU I + P Tumeurs –30, 38, 39, 45

Son de blé20 % Rat DMH I + P Tumeurs ↑40

Son de blé4-20 % Rat AOM ou IQ I + P FCA ↓33, 35, 41- 43

Son de blédésamidonné8 % Rat AOM I + P FCA –44

Son de blé20 % Souris DMH I + P Tumeurs ↑45

Son de blémicrofibre 20 % Souris AOM I + P Tumeurs ↓46

Son de blé20-30 % Rat AOM I Tumeurs ↓47

Son de blé20 % Rat DMH I Tumeurs ↑40

Son de blé20 % Rat DMH P Tumeurs –40

Son de blé10-20 % Rat DMH P Tumeurs ↓39, 48, 49

Son de blé20 % Rat DMH P FCA ↓50

Son d’autres céréales Son de maïs enrichi en hémicellulose 4,5 % Rat DMH I + P Tumeurs –51

Son de maïs 15-20 % Rat DMH I + P Tumeurs ↑39, 52

Son de maïs 20 % Souris DMH I + P Tumeurs ↑45

Son de seigle 30 % Rat AOM I + P Tumeurs ↓53

Son d’orge 5 % Rat DMH I + P Tumeurs –ou ↓27, 28

Son d’orge 5 % Rat DMH P Tumeurs ↑28

Son d’avoine 6-10 % Rat DMH I + P Tumeurs ↑26, 34, 54

Son de riz ou de soja 20 % Rat DMH I + P Tumeurs –39

Son de soja 20 % Souris DMH I + P Tumeurs ↑45

Autres sources de

fibres Fibre de carotte 20 % Rat DMH I + P Tumeurs –38

Luzerne 20 ou 30 % Rat AOM I Tumeurs ↓47

Luzerne 15 % Rat MNU I + P Tumeurs ↑30

AOM I + P –

Fibre de betterave 20 % Rat DMH I + P Tumeurs –55, 56

ou I –

ou P –

Fibre de betterave 20 % Rat DMH I + P FCA ↓56-58

ou I ↓

ou P ↓

Psyllium 5-15 % Rat DMH ou AOM I + P Tumeurs ↓32, 64, 71

Psyllium 20 % Souris DMH I + P Tumeurs ↑ou –85

Fibre de café10 % Rat AOM I + P FCA ↓59

Pulpe d’orange 15 % Rat DMH I + P Tumeurs ↓60

Fibres insolubles

purifiées Cellulose 4,5-30 % Rat DMH ou AOM I + P Tumeurs ↓27, 47, 61-68

Cellulose 10-25 % Rat DMH I + P Tumeurs –54, 69-70

Cellulose 4,5-15 % Rat DMH P Tumeurs –ou ↓62, 71

Lignine autohydrolysée 7,5 % Rat DMAB I + P Tumeurs ↓52

Lignine 5 ou 10 % Rat DMH P Tumeurs –72

Parois subérisées (liège, p. de terre) 5 % Rat IQ I + P FCA ↓43

Fibres solubles

purifiées Pectine de pomme ou de citrus 10-20 % Rat DMH ou AOM ou

DMAB I + P Tumeurs ↓30, 31, 37,

73-75

Pectine 10 % Rat AOM I + P FCA ↓59

Pectine 15 % Rat DMH ou MNU I + P Tumeurs –30, 62

Pectine de citrus 6,5-10 % Rat DMH I + P Tumeurs ↑38, 54

Pectine peu ou trèsméthoxylée 5 % Rat DMH I Tumeurs ↑76

Pectine 10 % Rat DMH P Tumeurs ↓77, 78

Guar 15 % Rat DMH I + P Tumeurs ↓79

Guar 10 % Rat DMH I + P Tumeurs ↑26, 54

Guar 10 % Rat DMH P Tumeurs ↓77

Agar Souris DMH I + P Tumeurs ↑80

Carraghénane 6-15 % Rat DMH ou AOM ou

MNU I + P Tumeurs ↑81, 82

Carraghénane 2,5 % dans l’eau Rat AOM P FCA –ou ↑83, 84

Amidons résistants Amidon résistant de type 2 (maïs) 3 ou 10 % Rat DMH I + P Tumeurs –86

Amidon résistant de type 2 (pomme de terre)

15 % Rat DMH I + P Tumeurs

FCA ↑

↑87

Amidon résistant de type 3 (maïs) 20 % Rat AOM I + P FCA ↓44

Amidon résistant de type 2 (pomme de terre

ou maïs) Rat AOM ou DMH P FCA ↓88, 89

Amidon résistant de type 3 (maïs) 25 % Rat DMH I FCA –90

Oligosaccharides Fructooligosaccharide (FOS) 10 % Rat AOM I + P FCA ↓44, 91, 92

Inuline 10 % Rat AOM I + P FCA ↓91, 92

Galactooligosacharide (GOS) 5-27 % Rat AOM I + P Tumeurs ou FCA ↓93, 94

FOS 2 % Rat AOM P FCA –95, 96

FOS2%+bifidobactéries Rat DMH P FCA ↓95, 96

Inuline 5 % ou Rat DMH P FCA ↓97

inuline5%+bifidobactéries Rat DMH P FCA ↓97

DMH : 1,2-diméthylhydrazine ; AOM : azoxyméthane ; MNU : N-méthyl-N-nitrosourée ; DMAB : 3,2’-dimethyl-4-aminobiphenyl ; IQ : 2-amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline ;

I : pendant ou avant et pendant l’administration du cancérigène ; P : aprèsl’administration du cancérigène ; I + P : pendant et après ou avant, pendant et aprèsl’administration

du cancérigène ; FCA : foyers de cryptes aberrantes ; —: pas d’effet des fibres ; ↓:lesfibres diminuent l’incidence et/ou le nombre et/ou la taille des tumeurs ou des FCA ; ↑:

les fibres augmentent l’incidence et/ou le nombre et/ou la taille des tumeurs ou des FCA.

P. Astorg et al.

896

© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 17/07/2015 par CHU de Nantes . (517211)

d’effet aggravants, et les carraghénanes, qui, àl’inverse, ont

régulièrement montrédes effets promoteurs [81-84] et jamais

d’effets protecteurs. Dans les quelques travaux réalisés avec le

modèle chimique chez la souris, les fibres, solubles ou insolubles,

ont la plupart du temps un effet aggravant [45, 80, 85].

Effets des fibres sur les différentes phases

de la cancérogenèse (modèles chimiques)

Chez le rat, un régime à20 % de son de blé, donné

uniquement pendant la période d’administration de la DMH,

augmente parfois fortement le nombre de tumeurs du côlon par

rapport àun régime sans fibres (3 à4 fois plus de tumeurs) [40].

En revanche le son de bléadministréaprèslafindel’exposition à

la DMH exerce le plus souvent un effet protecteur [39, 48-50].

Certaines fibres solubles et très fermentescibles (gomme guar,

pectine, amidon résistant) qui ont des effets promoteurs ou

variables lorsqu’on les administre pendant la phase d’initiation

ou pendant tout le processus, ont un effet protecteur lorsqu’on les

administre uniquement en phase de post-initiation [77, 78, 88,

89]. Ces travaux montrent la possibilitéd’effets différents, voire

opposés, des fibres selon la phase de la cancérogenèse au cours

de laquelle on les administre dans les modèles chimiques. Il

peuvent expliquer en partie les résultats contradictoires obtenus

chez le rat lorsqu’on administre les fibres pendant toute la durée

du processus.

Effets des fibres sur la cancérogenèse intestinale

dans les modèles génétiques

Les quelques travaux réalisés dans les modèles génétiques

montrent des effets très variables des fibres. Les fructooligosac-

charides (FOS) diminuent l’incidence et le nombre des tumeurs du

côlon, alors que le son de bléet l’amidon résistant n’ont pas

d’effet, et qu’aucune de ces fibres ne modifie le nombre des

tumeurs du grêle [23]. Le son de seigle diminue l’incidence des

tumeurs du côlon ; le son de bléest sans effet, et le son d’avoine

et l’inuline ont tendance àaugmenter le nombre de tumeurs de

l’intestin grêle [98]. Deux autres travaux montrent des effets

aggravants des fibres dans ce modèle : l’amidon résistant de type

2 (pomme de terre + maïs) augmente le nombre de tumeurs de

l’intestin grêle, dans une souche ne présentant pas de tumeurs du

côlon [24] ; un régime riche en son de blé(10 %) et surtout un

aliment d’élevage riche en fibres (de céréales et de luzerne)

(18 %) augmentent l’incidence et le nombre des tumeurs du

côlon, alors que la gomme guar et la cellulose n’ont pas d’effet

sur les tumeurs du côlon, mais diminuent le nombre de tumeurs de

l’intestin grêle [99]. Il n’est pas possible de tirer une conclusion de

ces quelques résultats disparates : ici encore, selon les cas, les

fibres peuvent diminuer ou augmenter la cancérogénèse dans ce

modèle.

Conclusion

En conclusion, les résultats des nombreuses expérimentations

utilisant les modèles chimiques chez le rongeur frappent d’abord

par leur manque de cohérence : une même fibre peut avoir un

effet protecteur ou aggravant ou n’avoir pas d’effet [100]. Dans

ces modèles, la nature du cancérogène, la duréeetlapériode

d’exposition (initiation ou post-initiation) sont susceptibles de

rendre compte en partie de cette variabilité. Quelques tendances

peuvent cependant être discernées. Le son de bléest la source de

fibres qui a le plus régulièrement des effets protecteurs, mais il

peut être sans effet, et même avoir des effets aggravants, lorsqu’il

est administréuniquement pendant la période d’administration

du cancérigène. Les fibres insolubles et non fermentescibles :

cellulose, lignine, subérine ont un effet protecteur ou sont parfois

sans effet ; curieusement, le son de maïs, bien que très insoluble,

augmente la cancérogénèse colique. Les fibres solubles et

rapidement fermentescibles (y compris les amidons résistants) ont

des effets trèsaléatoires, souvent aggravants ; cependant,

comme le son de blé, elles ont presque toujours des effets

protecteurs lorsqu’on les administre uniquement en phase de

post-initiation [100], àl’exception des carraghénanes. Les

travaux réalisés avec les modèles génétiques ne clarifient pas

pour l’instant la question, sinon qu’il montrent la possibilité

d’effets aggravants des fibres même en l’absence d’interaction

avec un cancérogène. Au total, la diversitédes effets constatés

empêche de conclure àun effet protecteur des fibres dans leur

ensemble sur la cancérogenèse colique chimio-induite ou spon-

tanée chez le rongeur. Parmi les fibres testées, seuls les

oligosaccharides (y compris l’inuline) montrent régulièrement des

effets protecteurs (et jamais d’effets promoteurs), peut-être en

raison de leur effet prébiotique (voir plus loin). Les effets

aggravants souvent observés, notamment, mais pas uniquement,

avec les fibres fermentescibles, posent le problème de la

possibilitéde tels effets chez l’homme : tant que les mécanimes et

les conditions d’apparition de ces effets n’auront pas étéclarifiés,

il conviendra de rester très prudent dans la recommandation ou

la prescription de suppléments de fibres.

Etudes épidémiologiques

Depuis l’hypothèse initiale de Burkitt [7], différents types

d’études ont étéréalisés pour tester l’association entre les fibres

alimentaires et le CCR. La portée des résultats obtenus doit être

confrontée aux limites des protocoles utilisés. Ainsi, les études

écologiques examinent la relation entre la consommation d’un

facteur alimentaire —ici, les fibres —et la prévalence ou

l’incidence du CCR ou la mortalitépar CCR dans des populations

différentes, ou àdifférentes périodes pour une même population.

Toutefois, les faibles possibilitésd’ajustement sur les nombreux

facteurs de confusion en limitent l’interprétation. Les études

cas-témoin n’ont pas ces inconvénients, car elles peuvent éliminer

ou contrôler les facteurs de confusion connus ou potentiels. Leurs

plus sérieuses limitations sont d’une part le choix des témoins,

d’autre part la détermination rétrospective du régime alimen-

taire, sujette àerreurs qui peuvent différer selon que les sujets sont

des cas ou des témoins. Les études de cohortes, dans lesquelles

l’enregistrement des données alimentaires précède la survenue

de la maladie, évitent ces sources de biais. Cependant, la relative

imprécision des données alimentaires obtenues par autoques-

tionnaires a tendance àréduire la puissance de ces études. Les

recherches épidémiologiques sur les fibres et le CCR ont fait

l’objet de revues [8, 20, 101-103], dont deux récentes [8, 103].

Etudes écologiques

Parmi les études publiées (une trentaine), la plupart ont mis en

évidence une association inverse entre la consommation de fibres

ou d’aliments riches en fibres et le CCR [8, 101]. Quelques études

récentes méritent un intérêt particulier. Une comparaison interna-

tionale incluant des pays d’Amérique, d’Europe et d’Asie a fait

apparaître une corrélation inverse entre la consommation d’ali-

ments amylacésetl’incidence du CCR, qui pourrait peut-être

suggérer un effet protecteur de l’amidon résistant [104]. Toute-

fois, ce résultat n’a pas étéconfirmédans une étude portant sur

65 districts chinois, oùau contraire la consommation de riz et de

produits amylacés raffinésétait associéeàun risque plus élevéde

cancer du côlon [105]. Caygill et al. [106] ont recherchéles

relations entre la mortalitépar CCR et la consommation d’ali-

ments sources de fibres dans 28 pays, soit àla même période que

Fibres et cancer colorectal

897

© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 17/07/2015 par CHU de Nantes . (517211)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%