Le système financier local et ses modèles : quelle production de

Le système financier local et ses modèles :

quelle production de connaissances

au cours des 30 années

passées ?

Constitution d’un état des lieux

avril 2015

volume 1

Camille Allé

Françoise Navarre

PUCA - BON DE COMMANDE N° 1402812537

Lab'Urba - Université Paris Est Créteil (UPEC) - Cité Descartes - bâtiment Bienvenüe - plot A

14-20, bld Newton - Champs sur Marne - 77454 Marne la Vallée cedex 2

SOMMAIRE

1

1 1

1 –

––

–

Introduction

IntroductionIntroduction

Introduction .........................................................................................................................................................3

3

3 3

3 –

––

–

Le partage des rôles et des ressource

Le partage des rôles et des ressourceLe partage des rôles et des ressource

Le partage des rôles et des ressources

ss

s .................................................................................................................8

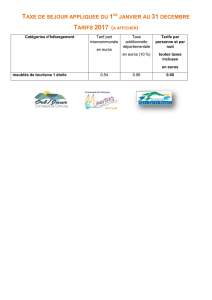

3-1 - La fiscalité locale : généralité ; taxes spécifiques ..........................................................................................8

3-2– Les dotations et l’autonomie financière/fiscale ......................................................................................... 31

3-3– La péréquation ........................................................................................................................................... 36

4

4 4

4 -

--

-

Les dépenses

Les dépensesLes dépenses

Les dépenses ..................................................................................................................................................... 47

4–1– Les dépenses, au centre de l’action publique locale ................................................................................. 47

4–2– Les cadres théoriques ............................................................................................................................... 48

4–3– Les dépenses locales d’investissement dans les objectifs de régulation ................................................... 53

4–4– A la recherche des déterminants de la dépense publique locale .............................................................. 55

4–5– Les dépenses par fonction ........................................................................................................................ 58

5

5 5

5 –

––

–

Les (autres) modes de financement

Les (autres) modes de financementLes (autres) modes de financement

Les (autres) modes de financement .................................................................................................................. 63

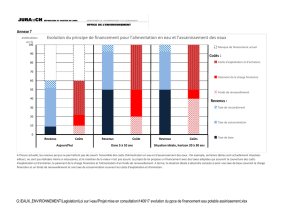

5-1- Les recettes tarifaires ................................................................................................................................. 63

5–2- Les cofinancements entre collectivités / collectivités-Etat ........................................................................ 65

5-3- Les emprunts .............................................................................................................................................. 67

6

6 6

6 -

--

-

Les outils de gestion et de contrôle

Les outils de gestion et de contrôleLes outils de gestion et de contrôle

Les outils de gestion et de contrôle ................................................................................................................... 84

6-1– Le plan et la nomenclature comptable, des référentiels organisateurs..................................................... 86

6-2– Des contrôles, Les Cours et Chambres Régionales des Comptes ............................................................... 92

6-3– Les compétences, l’ingénierie .................................................................................................................. 100

6-4– Le contrôle de gestion en tant que dispositif analyseur .......................................................................... 102

6-5 – Les analyses financières .......................................................................................................................... 109

6-6– Des coûts, entre conceptions et évaluations ........................................................................................... 118

6-7 – La communication financière, au nom de la transparence ..................................................................... 125

6-8 - La performance locale (fait débat ?) ........................................................................................................ 129

7

7 7

7 –

––

–

Des mises en transversalité

Des mises en transversalitéDes mises en transversalité

Des mises en transversalité ............................................................................................................................. 135

7-1- La ville, ses coûts et leur financement ...................................................................................................... 135

7-2 - L’intercommunalité, objet au cœur des tensions fiscales et financières ................................................. 139

8

8 8

8 –

––

–

Des zones d’ombre

Des zones d’ombreDes zones d’ombre

Des zones d’ombre ......................................................................................................................................... 148

3

Le système financier local et ses modèles :

quelle production de connaissances au cours des 30 années passées ?

constitution d’un état des lieux

1

11

1

–

––

–

I

II

I

NTRODUCTION

NTRODUCTIONNTRODUCTION

NTRODUCTION

Un contexte

Depuis une trentaine d’années, le système financier local a donné lieu à différentes vagues d’observations et

d’analyses. Dès 1988, le GRALE (Groupement de recherches sur l’action locale en Europe) publiait un annuaire,

fourni, des centres de recherches s’intéressant, entre autres, aux questions de finances publiques locales

1

A. Guengant (2002) dresse le panorama des nombreux travaux effectués sur le thème au CREFAUR (Centre de

recherche en économie et finances appliquées de l'université de Rennes) depuis 1975, en soulignant l’évolution

tant des thématiques abordées que la façon de les aborder. Les économistes ont été fortement présents sur le

champ au point que l’on a pu, comme en témoigne Y. Fréville dès 1966, faire état de la véritable émergence

puis de la consolidation d’une économie des finances locales. Parallèlement, les transformations

institutionnelles (la décentralisation, « l’intercommunalisation », etc.) ont suscité de nombreux travaux,

engagés au prisme des sciences politiques (par exemple : Le Lidec, 2011). Les finances publiques locales

constituent bien des objets à gouverner comme des objets présidant aux formes de gouvernement, ou de

gouvernance.

Les sujets/thèmes abordés par le monde académique ont évolué avec les dynamiques sociétales Les rythmes

d’urbanisation des années 70 à 90 et plus globalement, les conditions de la production urbaine et de

l’aménagement, impliquant des actions publiques soutenues et une mobilisation intense des moyens des

collectivités, ont donné lieu à nombre d’études. Les tensions actuelles pesant sur les sources de financement

(qu’il s’agisse de la fiscalité, des transferts étatiques ou bien encore des emprunts), s’imposant tant à l’Etat

qu’aux collectivités territoriales, génèrent de nouvelles interrogations quant à la conduite de l’action publique,

1

Annuaire des collectivités locales, 1988, Adresses des principaux centres de recherche sur l'administration locale en Europe et en

Amérique du Nord, Grale, Tome 8, pp. 377-386.

4

pour la préservation des équilibres (financiers, politiques, sociaux et territoriaux), etc. Autant de changements

générant des besoins en termes de production de connaissances ; autant de questions problématiques à même

de susciter l’intérêt des chercheurs et même, le suscitant.

Parallèlement aux transformations des modes de gouvernement (suite aux mouvements successifs de

décentralisation), à celles des modes de planification et des visions les sous-tendant (Béhar, 2013

2

), et en lien

avec les dynamiques de développement territorial, les processus de différenciation, les différences fiscales et

financières entre territoires sont devenues des objets de préoccupations. La régulation des écarts, lorsqu’ils

sont tenus comme inéquitables, via des dispositifs nationaux et/ou locaux de solidarité, est placée, de façon

récurrente, à l’agenda politique. Les chercheurs ne manquent pas d’interroger le sens des mécanismes de

compensation mis en œuvre, ainsi que leur portée.

Dans un autre registre, les rapports parlementaires et/ou institutionnels ont été abondants. Les modes

d’imposition locale, fréquemment taxés de désuets (par exemple : Cour des comptes, 2008), appellent réforme

tout autant que les modes d’organisation territoriale. A cette fin, il faut des travaux préalables. Les rapports

d’évaluation de la gestion financière locale, dressés par la Cour des comptes, ne manquent pas non plus.

Certains, spécifiques, apportent même des éclairages sur des questions vives et appelant des mesures de

sauvegarde. Ce fut par exemple le cas pour les emprunts dits « toxiques », dont l’explosion mettait à mal les

équilibres, voire le devenir financier, de maintes collectivités (Cour des comptes, 2011).

La plupart des travaux et des rapports situent, à leur manière, les faits dans des perspectives diachroniques,

tout en ayant une profondeur variable.

Dans ce contexte, des éléments de connaissance quant au système financier local et à ses évolutions, effectives

ou souhaitées, existent. Un premier passage en revue laisse rapidement apparaître qu’ils sont fragmentés

entre des productions au statut distinct et surtout, entre des approches disciplinaires spécifiques et/ou des

visées thématiques particulières.

Les évolutions du système financier local, dans sa continuité comme dans ses ruptures, n’apparaissent pas

réellement. Une simple compilation des travaux existants ne suffit pas pour percevoir le « fil rouge » ou le sens

de la trajectoire et surtout, d’en percevoir les fondements. Elle ne renseigne pas non plus quant aux

changements éventuels de modèles qui ont pu se produire. S’agit-il de transformations effectives ou bien au

contraire, de simples adaptations conjoncturelles ? Une lecture rapide ne laisse pas non plus transparaître si les

préoccupations des chercheurs se renouvellent, en lien (ou non) avec les évolutions du contexte ou avec les

débats agitant les scènes politiques. Aussi, faire apparaître quelles sont finalement les traits marquants du

système financier local ainsi que les dimensions structurantes des travaux, qui permettent de les

éclairer, suppose alors un regard d’ensemble, dans une distance propice à s’abstraire des particularités de

chacun des travaux, à saisir ce qui fait plus globalement trait d’union ou point de rupture dans les

problématiques.

2

Pour exemple : Béhar D., 2013, « Les inégalités territoriales sont‑elles solubles dans le zonage ? », Vers l'égalité des territoires.

Dynamiques, mesures, politiques, éd.La Documentation Française, pp.406-420

5

Des objectifs

Dans cette optique, la constitution d’un état des lieux des productions de connaissance dans le domaine des

finances publiques locales au cours des 30 dernières années peut être conduite, avec un double objectif :

- Celui de percevoir les enseignements essentiels livrés par les études et recherches déjà conduites. Que

disent-ils concernant le système financier local, dans son intrication avec les contextes territoriaux,

avec les choix des élus, au regard encore des relations qui se nouent entre Etat et collectivités ?

- Celui de mettre en lumière quels sont les objets principalement mis à l’étude et selon quels modes

d’approche. Est-il des thématiques régulièrement abordées ? Est-ce le fait de courants spécifiques ou

d’écoles de pensée ? A contrario, quels sont les points laissés dans l’ombre, ceci freinant une vision

compréhensive ? Observe-t-on, au cours de la période prise en compte, des mutations significatives

tant dans « ce qui est produit » que parmi « ceux qui produisent » ?

L’entreprise semble centrale, au stade actuel. Dans les années récentes, les productions scientifiques

consacrées aux finances locales, les consultations de recherche sur le thème et les financements disponibles

pour effectuer les travaux, les colloques et manifestations dédiés… ont été rares ou se sont raréfiés.

Parallèlement, les interrogations quant aux moyens disponibles pour les collectivités locales et leurs usages

sont particulièrement vives au sein du débat public. Le grand écart interpelle ; tout semble se passer comme si

le lien entre recherche et action était distendu. Et ce précisément à un moment de contraintes et de tensions,

où la production de connaissances pourrait trouver une réelle utilité.

L’état des lieux projeté doit alors servir à confirmer ou non le constat formulé d’éloignement. Est-il plus

apparent que réel ? S’il est avéré, quelles hypothèses peut-on formuler quant à sa génération ? Provient-elle de

la défection de certains champs disciplinaires, au profit d’autres thématiques, ou bien d’un tarissement de la

demande d’expertise, conjugué à un fléchissement de son portage ?

Ceci étant, le survey en question, au-delà de sa portée informative et analytique, contribuera à jeter les bases

d’une « fonction de mémoire ». Dans la période récente, les transformations des dispositions normatives et des

modes de régulation ont été incessantes. Les nouveaux dispositifs empruntent à ceux qui les ont précédés, en

ménageant des mécanismes transitoires qui, fréquemment, perdurent. L’empilement gagne en complexité ; sa

lecture ne devient accessible que si elle s’inscrit dans des réflexions portant sur la durée et posant des repères.

Interpellés par l’atonie actuelle des travaux dans le domaine, des représentants de l’AdCF et du Lab’Urba sont

en train de susciter la constitution, puis l’animation, d’un réseau de chercheurs, d’experts, d’acteurs, intéressés

par la thématique des finances publiques locales

3

. Pour être pertinent, le lancement de nouvelles pistes de

travail, tel que le vise ce réseau, doit impérativement s’appuyer sur une connaissance structurée des voies de

recherches qui ont déjà été empruntées et de leurs issues. L’état des lieux visé constitue un des éléments de

base du dispositif.

3

Un Colloque « Le système financier local, entre ancien et nouveau modèle », s’est déroulé (à Paris) le 20 novembre 2014, constituant

le moment inaugural du réseau envisagé.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

160

160

161

161

162

162

163

163

164

164

1

/

164

100%