Revue économique Septembre 2016

Revue économique

Septembre 2016

© Banque nationale de Belgique

Tous droits réservés.

La reproduction de cette publication, en tout ou en partie, à des fins

éducatives et non commerciales est autorisée avec mention de la source.

ISSN 1372 - 3162

5Septembre 2016

❙

TABLE DES MATIÈRES

❙

Table des matières

POLITIQUES MONÉTAIRE ET BUDGÉTAIRE DANS LA ZONE EURO : INDÉPENDANTES

MAIS NÉANMOINS LIÉES 7

LA RÉPARTITION DU PATRIMOINE EN BELGIQUE : PREMIERS RÉSULTATS DE

LA DEUXIÈME VAGUE DE LA HOUSEHOLD FINANCE AND CONSUMPTION

SURVEY (HFCS) 29

LES ENTRÉES ET SORTIES D’INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS EN BELGIQUE 49

COMMENT STIMULER L’ENTREPRENEURIAT EN BELGIQUE ? 69

POURQUOI LA REPRISE DES INVESTISSEMENTS DANS LA ZONE EURO NE

DÉCOLLE-T-ELLE PAS ? 89

FAUT-IL STIMULER LES INVESTISSEMENTS PUBLICS ? 111

SUMMARIES OF ARTICLES 129

ABSTRACTS FROM THE WORKING PAPERS SERIES 133

SIGNES CONVENTIONNELS 135

LISTE DES ABBRÉVIATIONS 137

Septembre 2016

❙

POLITIQUES MONÉTAIRE ET BUDGÉTAIRE DANS LA ZONE EURO : INDÉPENDANTES MAIS NÉANMOINS LIÉES

❙

7

Politiques monétaire et budgétaire

dans la zone euro : indépendantes mais

néanmoins liées

J. Boeckx

M. Deroose

(*)

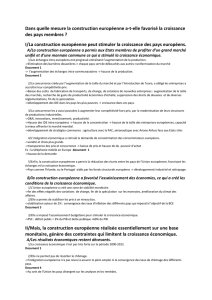

Introduction

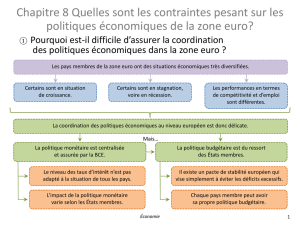

Le consensus d’avant la crise concernant la conduite de la po-

litique macroéconomique assigne principalement, voire exclu-

sivement, à la politique monétaire le rôle de préserver la sta-

bilité des prix. Cette dernière contribue de ce fait également

grandement à la stabilité macroéconomique au sens large,

ce consensus, et conformément au cadre politique européen

actuellement en vigueur, la politique budgétaire ne participe

-

tout ne pas être un élément perturbateur, et c’est en veillant

manière à ne menacer ni la stabilité des prix ni la stabilité

macroéconomique, qu’elle y parvient le mieux

(1)

. Inversement,

politique monétaire le rôle de préserver la soutenabilité des

banque centrale indépendante et, d’autre part, par des règles

politiques monétaire et budgétaire. Au travers des opéra-

tions monétaires sur titres (OMT), la Banque centrale euro-

péenne (BCE) peut ainsi apporter son soutien (conditionnel)

d’intérêts que les pouvoirs publics doivent acquitter sur leur

nouvelles pressions sur l’ensemble de la courbe des rende-

ments, poussant même le segment à court terme en territoire

-

nelle des liquidités que les banques commerciales détiennent

auprès de la banque centrale (enregistrées au passif). Étant

donné que les banques centrales paient généralement un

intérêt sur ces réserves et que la courbe des rendements s’est

sensiblement aplatie, les réserves de banque centrale et les

titres publics (à court terme) sont devenus dans une large

mesure des substituts mutuels. La crise a également remis

politiques monétaire et budgétaire puisque, dans le cadre de

son soutien à la reprise économique, la politique monétaire a

se pose dès lors la question de savoir si la politique budgétaire

doit elle aussi donner une impulsion à l’économie.

Les études et les débats consacrés aux interactions entre

les politiques monétaire et budgétaire ont donc été relan-

cés. Le présent article lève le voile sur certains enseigne-

ments tirés de la crise en se concentrant surtout, sans se

des deux domaines politiques.

(*)

(1)

8

❙

POLITIQUES MONÉTAIRE ET BUDGÉTAIRE DANS LA ZONE EURO : INDÉPENDANTES MAIS NÉANMOINS LIÉES

❙

BNB Revue économique

La première partie donne un aperçu de la manière dont les

politiques monétaire et budgétaire sont perçues. Elle compare

-

les interactions entre ces deux politiques sont au premier plan.

La deuxième partie expose la pratique en se fondant sur les

récents qui ont émaillé la crise dans la zone euro et qui

mettent en lumière d’éventuelles discordances dans la vision

conventionnelle. La troisième partie présente les conclusions.

1. Des visions différentes en fonction

1.1 La vision conventionnelle : une stricte

-

tant dans la réalisation de la stabilité macroéconomique.

La coordination entre ces deux politiques se faisait de

manière naturelle de façon à parvenir à l’équilibre tant

interne qu’externe. À partir des années 1980, l’opinion

selon laquelle la capacité stabilisatrice de la politique

monétaire était supérieure à celle de la politique bud-

gétaire a toutefois gagné du terrain. Il en a résulté un

la banque centrale est responsable de la stabilité macro-

économique (en maintenant la stabilité des prix, ce qui

revient généralement à stabiliser la production à son

niveau potentiel), et l’autorité budgétaire peut y contri-

buer le mieux en veillant aux caractères sain et durable

La politique monétaire joue principalement un

rôle de stabilisation

(1)

Toutes sortes de raisons expliquent le rôle essentiellement

stabilisateur dévolu à la politique monétaire. Ainsi, il est

-

fruits, puisque la volatilité macroéconomique a clairement

-

réformes structurelles de l’économie (comme un assou-

aussi concouru à stabiliser l’environnement macroécono-

mique

(2) -

nomiques ont fait apparaître que la politique monétaire

favoriserait le mieux l’activité économique en assurant

(3). Comme la politique moné-

de production, une politique budgétaire active s’avérait

En outre, le rôle stabilisateur d’une politique budgétaire

notamment été induit par le surcroît d’attention dont

(4) dans un contexte

d’anticipations rationnelles, de même que par l’absence de

consensus empirique quant à l’ampleur du multiplicateur

-

n’est pas fréquent de prendre des mesures budgétaires (les

budgets sont généralement établis une seule fois par an),

et leur élaboration ainsi que leur mise en œuvre prennent

du temps. Celles-ci risquent dès lors de ne sortir leurs effets

ce qui menacerait de les rendre procycliques. Des mesures

expansionnistes introduites en période de crise sont par

decit

bias

-

gétaire était mise en œuvre pour soutenir l’économie. La

possibilité de mener une politique budgétaire discrétionnaire

en guise d’instrument contracyclique a dès lors fortement

diminué, et la priorité s’est plutôt déplacée vers la stabilisa-

Contrairement aux interventions budgétaires actives, les

stabilisateurs automatiques agissent pour leur part sans

retard et sont temporaires et ciblés. En effet, en l’ab-

sence d’actions discrétionnaires de la part des pouvoirs

augmentent (baissent) en période de mauvaise (bonne)

(1) Pour une analyse plus détaillée du consensus d’avant la crise, cf. notamment

etal. (2010).

(2) Pour un aperçu des principales explications de la « grande modération »,

cf. notamment Bernanke (2004).

(3)

(4)

ménages et les entreprises supposent que les pouvoirs publics vont à l’avenir une

nouvelle fois alourdir les impôts ou réduire les allocations. Sous sa forme la plus

nullement l’économie, pas plus qu’une contraction budgétaire ne la freine.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

1

/

128

100%