Progression

1

Chap9 TS

LES RELATIONS ENTRE ORGANISATION ET MODE DE VIE RESULTAT DE L’EVOLUTION : EXEMPLE DE LA VIE FIXEE CHEZ LES PLANTES

Restitution des acquis

L’organisation des plantes est liée aux exigences de leur vie fixée en relation avec l’air et le sol

Au cours de l’évolution des processus trophiques, des systèmes de protection et de communication ainsi que des modalités

particulières de reproduction se sont mis en place

Problème :

- En quoi l’organisation des plantes à fleurs est-elle adaptée à leur vie fixée au contact entre le sol et l’atmosphère ?

- En quoi la reproduction des plantes à fleurs est-elle adaptée à leur vie fixée ?

I- L’ORGANISATION DES PLANTES A FLEURS :

TP 1 chap 9 TS ORGANISATION DES PLANTES A FLEURS

Les plantes sont des organismes qui vivent fixés dans le sol et sont donc très dépendants de leur milieu de vie.

En quoi l’organisation des plantes à fleurs est-elle adaptée à leur vie fixée ?

Objectifs :

- Identifier les parties de la plante en contact avec son milieu

- Comprendre les modalités de nutrition des plantes

- Utiliser un microscope, un logiciel, une caméra

- Effectuer des dessins d’observation, des croquis

- Légender des documents

- Mettre en relation des informations afin de construire un schéma explicatif

Activité 1 chap 9 TS : Organisation des plantes à fleurs :

Conduire une étude morphologique d’une plante herbacée et d’un arbre

la définition d’écosystème

les caractéristiques des deux écosystèmes

les caractéristiques morphologiques et fonctionnelles d’une plante herbacée et d’une plante ligneuse.

les deux types de plantes à fleurs présentent une organisation fonctionnelle commune comprenant deux surfaces

d’échange dont vous préciserez le rôle concernant la nutrition de la plante.

les liens entre l’organisation des plantes à fleur et leur vie fixée

Dans les écosystèmes on trouve deux grands types de plantes à fleurs :

- Les plantes herbacées sans lignine

- Les plantes ligneuses qui possèdent de la lignine leur donnant la particularité de rigidifier les tissus.

Les plantes ligneuses et herbacées possèdent une organisation commune : un système racinaire souterrain, une tige feuillée

aérienne.

Le système racinaire offre une grande surface de contact avec le sol et permet l’alimentation en eau et sels minéraux de la plante

ainsi que son ancrage. Les feuilles captent l’énergie lumineuse, assurent les échanges gazeux avec l’atmosphère et sont le lieu

principal de la photosynthèse.

Les caractéristiques de la plante sont en rapport avec la vie fixée à l’interface sol / air dans un milieu variable au cours du temps.

2

Pb : Comment s’effectuent les échanges entre la plante et l’atmosphère ?

Activité 2 chap 9 TS : échanges des plantes avec l’atmosphère

Observer une coupe anatomique de feuille, représenter schématiquement une organisation fonctionnelle.

livre p 112 document 1 et 2

les stomates et la cuticule permettent une adaptation de la plante aux variations des conditions du milieu

Le limbe des feuilles possède sur sa face inférieure, des stomates qui permettent l’entrée du CO2 atmosphérique, nécessaire à la

photosynthèse. Celle-ci se réalise dans les cellules chlorophylliennes du parenchyme palissadique

Pb : Comment s’effectuent les échanges entre la plante et le sol ?

Activité 3 chap 9 TS : les échanges entre la plante et le sol

Saisir des informations – mettre en relation - raisonner

les poils absorbants constituent un dispositif efficace pour l’alimentation minérale d’une plante

le système racinaire peut s’adapter aux variations des conditions du milieu

les caractéristiques des structures d’échanges d’une plante avec son milieu de vie et leurs adaptations aux variations du

milieu

L’extrémité des racines est couverte de poils absorbants qui sont des cellules allongées qui se prolongent dans le sol et y prélève

de l’eau et des éléments minéraux qui sont indispensables à la photosynthèse.

Les systèmes d’échanges entre le sol et/ ou l’atmosphère s’adaptent aux variations des conditions du milieu :

- Les stomates ne s’ouvrent qu’à la lumière et si la température n’est pas trop élevée ( ce qui limite les pertes en eau par

évaporation)

- La densité et la longueur des poils absorbants, ainsi que la ramification des racines peuvent augmenter en cas de carence

minérale dans le sol.

La plante développe des surfaces d’échanges de grande dimension avec l’atmosphère ( échanges de gaz, capture de lumière) et

avec le sol ( échange d’eau et d’ions)

Pb : comment s’effectue la circulation de matière dans la plante ?

Activité 4 chap 9 TS : la circulation des matières dans la plante :

Recenser, extraire et exploiter des informations sur l’organisation des systèmes de distribution de matière dans la plante

- Suivi des produits de la photosynthèse dans une plante :

la direction du flux de matière dans la plante

- Deux types de sèves

la composition des deux sèves. Origine des deux sèves

- Les vaisseaux conducteurs :

Livre p 114 – 115

Réaliser et observer une coupe anatomique dans une tige ou une racine.

3

Les matières prélevées dans le milieu extérieur permettent d’assurer l’alimentation de la plante : ces matières sont distribuées à

l’ensemble de la plante sous forme de :

- Sève brute : ascendante : eau + sels minéraux absorbés dans le sol

- Sève élaborée : descendante : molécules organiques fabriquées par les feuilles grâce à la photosynthèse

Le transport des sèves s’effectue dans des vaisseaux conducteurs spécialisés : vaisseaux du xylème pour la sève brute et

vaisseaux du phloème pour la sève élaborée

Ces vaisseaux forment deux réseaux continus dans toute la plante entre les racines et les feuilles.

Des systèmes conducteurs permettent les circulations de matière dans la plante notamment entre systèmes aérien et souterrain

Pb : comment la plante peut-elle lutter contre les agressions ?

Activité 5 chap 9 TS : la lutte contre les agressions

Recenser, extraire et exploiter des informations sur les mécanismes protecteurs des plantes

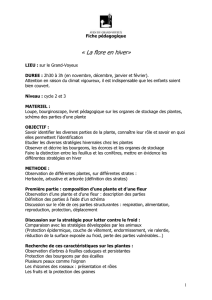

- Lutte contre le climat :

Sécheresse : document 1 p 116

l’anatomie et les mouvements des feuilles de l’oyat des dunes permettent à cette plante de limiter ses pertes en

eau tout en réalisant la photosynthèse

les adaptations de l’arbre au passage de la mauvaise saison

éléments communs se retrouvent dans les adaptations au passage de la mauvaise saison des plantes à fleurs

- Lutte contre les prédateurs : Livre p 117 document 2

défenses chimiques

les tanins diminuent la digestibilité des feuilles d’acacia ?

un scénario de l’enchainement des faits ayant conduit à la surmortalité des koudous constatée dans les parcs sud africains

une classification des différentes stratégies de défense contre les agresseurs développées par les plantes à fleurs

En relation avec leu vie fixée, les plantes à fleurs ont développé des mécanismes de défense contre les agressions du milieu

La lutte contre les prédateurs ou pathogènes se fait par des défenses morpho anatomiques ou chimiques

Les plantes font face aux variations du milieu en calquant leur activité biologique sur les saisons.

Les plantes possèdent des structures et des mécanismes de défense (contre les agressions du milieu, des prédateurs, des

variations saisonnières).

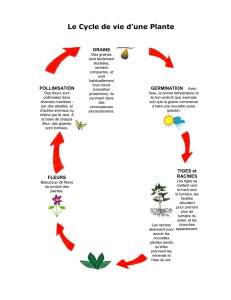

Pb : quel est le lien entre reproduction des plantes à fleurs et vie fixée ?

II- REPRODUCTION DES PLANTES A FLEUR ET VIE FIXEE :

Activité 6 chap 9 TS : organisation des fleurs

Observer une dissection de fleur

Traduire les observations sous forme de diagramme floral Livre p 118 – 119

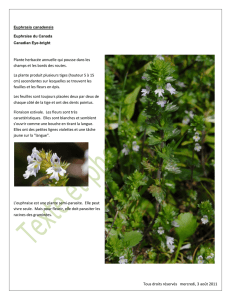

Les fleurs ont une organisation commune en verticilles. De l’extérieur vers l’intérieur on trouve : le verticille V1 ou calice

constitué par les sépales ; le verticille V2 ou corolle constitué par les sépales ; le ou les verticilles V3 constitués par les étamines ;

le verticille V4 constitué par le pistil

Certaines pièces florales sont impliquées directement dans la reproduction : le pistil, organe femelle contenant les ovules, et les

étamines : organe mâle contenant les grains de pollen.

Pb : comment s’effectue le contrôle de l’organisation florale ?

4

Activité 7 chap 9 TS : la contrôle de l’organisation florale

Saisir des informations afin de comprendre les mécanismes permettant la mise en place des pièces florales chez la plante.

la mise en place de la fleur est sous le contrôle génétique

une explication du phénotype d’un mutant

les modalités de la mise en place des pièces florales au cours du développement de la fleur

La mise en place des pièces florales s’effectue sous l’action de gènes du développement classés en trois groupes ( A, B, C). La

mutation de l’un de ces gènes entraîne la formation d’une fleur anormale

Pb : quel est le lien entre pollinisation et coévolution ?

Activité 8 chap 9 TS : pollinisation et coévolution :

Recenser, extraire et organiser des informations pour mettre en évidence des stratégies de pollinisation

Mettre en évidence les relations entre une plante et un animal pollinisateur

Observer différentes stratégies d’attractions des animaux pollinisateurs – observer différentes stratégies de transport du pollen -

Livre p 122-123

certaines fleurs dépendent des insectes pollinisateurs

caractéristiques des fleurs que peuvent rechercher les insectes

les pièces anatomiques développées au cours de l’évolution des abeilles apparaissent particulièrement bien adaptées pour

récupérer le nectar des fleurs.

caractéristiques des abeilles permettent un transport efficace du pollen de fleur en fleur

coévolution entre la plante pollinisée et l’insecte pollinisateur

les adaptations des fleurs qui facilitent la réalisation de la pollinisation croisée

Les plantes à fleurs ayant une vie fixée ont développé des adaptations favorisant la reproduction croisée :

- Les fleurs pollinisées par le vent ( plante anémogame) sont souvent de petites tailles et elles émettent une grande

quantité de pollen

- Les fleurs pollinisées par les insectes (entomogames) émettent des signaux pour attirer les insectes, le pollen est assez

gros et très ornementé pour se fixer sur le corps de l’animal

L’organisation de certaines fleurs à évoluer conjointement aux pièces buccales des insectes pollinisateurs, on parle de

coévolution

Le fonctionnement et l’organisation de la fleur permettent le rapprochement des gamètes entre plantes fixées. La pollinisation

de nombreuses plantes repose sur une collaboration entre la plante et l’animal pollinisateur produit d’une coévolution.

Exercice 10 p 134

Pb :comment s’effectue la transformation de la fleur en fruit ?

Activité 9 chap 9 TS : de la fleur au fruit Tâche complexe

Traduire des mécanismes de transformation de la fleur au fruit par un schéma

Comprendre les étapes qui suivent la fécondation – comprendre la notion de pollinisation croisée – observer différents stades de

transformation de la fleur au fruit

5

Pb : comment s’effectue la dispersion des graines ?

Activité 10 chap 9 TS : dispersion des graines Livre p 124 – 125

Recenser extraire et organiser des informations pour mettre en évidence des stratégies de dispersion des graines

– Extraire et exploiter des informations de différents documents.

– Concevoir et réaliser des protocoles expérimentaux.

– Mettre en évidence les relations entre une plante et un animal assurant sa dissémination.

les plantes doivent recourir à une dispersion de leurs graines

les éléments constituants le fruit et de quelles parties de la plante ils proviennent. A quels usages sont destinées les

réserves du péricarpe et de la graine

les correspondances entre des caractéristiques développées par le cactus et des caractères présentés par le lézard.

La dissémination des graines résulte souvent d’adaptations réciproques entre la plante et un animal. Ces adaptations résultent

d’une coévolution, chacune d’entre elles présentant un avantage sélectif pour l’espèce qui en a hérité.

Après la fécondation, la fleur se transforme en fruit contenant des graines. La dispersion des graines est nécessaire à la survie et à

la dispersion de la descendance. Elle repose souvent sur une collaboration avec un animal disséminateur produit d’une

coévolution.

Pour aller plus loin :

- Contrôle de la croissance des fruits

- Histoire de la botanique

- Fleurs, odeurs et pollinisation

- La pomme : de la fleur au fruit

- Hormones végétales et la passage de la mauvaise saison

- Des jardins de fourmis

- Des poils très absorbants

- Les contraintes de la coévolution exemple de la vanille

- Les stomates

- La corolle des fleurs

- Les abeilles vont-elles disparaître ?

- Autopollinsation et pollinisation croisée

- Le grain de pollen

- Origine des fleurs doubles

Métier :

- travailler dans un organisme de recherche : étude de la production herbeuse

- Animateur et gestionnaire d’espaces naturels

- Ingénieur dans l’environnement

- Conseiller en environnement

1

/

5

100%