Le diagnostic de la rage

LES MALADIES TROPICALES (1)

REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - MARS 2011 - N°430 // 33

SUMMARY

Rabies laboratory diagnosis

Rabies is an encephalitis due to a lyssavirus, a zoono-

tic agent. It is not yet controled and is even re-emer-

ging in many African and Asian countries. In France,

most of the animal and human cases are imported.

The clinical diagnosis of rabies is often difcult and

therefore the laboratory diagnosis remains the only

diagnosis of certainty. In post-mortem diagnosis in

animals or humans, brain biopsy or brain specimens

will be analysed by direct immunouorescence, cell

culture isolation and rabies antigen capture by ELISA.

In intra-vitam diagnosis in humans, nested RT-PCR

will be performed on 3 saliva specimens collected

at intervals and/or on a skin biospsy collected at

the tap of the neck. The contribution of laboratory

diagnosis methods is major for the control of rabies,

its prevention and for the optimal delivery of the post-

exposition prophylaxis in rabies-exposed patients.

Encephalitis – zoonosis – rabies – lyssavirus –

immunofluorescence – isolation – RT-PCR.

1. Introduction

La rage est une zoonose virale due à un lyssavirus auquel

sont sensibles tous les mammifères. Elle est transmissible

accidentellement à l’homme, généralement à la suite d’une

morsure, d’une griffure ou d’un léchage sur plaie par un

animal enragé. La contamination des muqueuses (par

exemple oculaire) est aussi une voie efcace d’infection.

Enn quelques rares cas de transmission par allogreffe sont

notés. La rage est caractérisée cliniquement par l’apparition

d’un tableau d’encéphalite dont les symptômes sont très

variables selon les individus et les espèces considérés.

Elle est toujours fatale dans un délai bref. Le diagnostic

différentiel avec d’autres encéphalites virales d’étiologie

différente est souvent difcile voire impossible. Dans ces

conditions, seul l’examen de laboratoire permet de porter

un diagnostic de certitude. Au début des années 1980,

un diagnostic demandait entre 15 jours et 3 semaines.

Ilétait effectué par immunouorescence et par l’inoculation

de souris avant de pouvoir mettre en évidence le virus.

Aujourd’hui le diagnostic de la rage peut s’effectuer en

24 heures. Les gains de temps et de sensibilité obtenus

permettent aujourd’hui de mieux répondre aux impératifs

de la prophylaxie de la rage chez l’homme. Nous pro-

posons ici de rappeler succinctement les principes, les

propriétés et les indications de ces techniques de labo-

ratoire. Elles sont maintenant utilisées par de nombreux

centres de diagnostic de la rage dans le monde entier et

en particulier en France. Elles ont aussi été adaptées aux

conditions des pays tropicaux où l’incidence de la rage

est la plus importante.

2. Les lyssavirus

2.1. Taxinomie

Les lyssavirus appartiennent à la famille des Rhabdoviri-

dae et à l’ordre des Mononegavirales. Sur la base de la

comparaison des séquences des nucléoprotéines et des

génomes complets, onze espèces (anciennement dénom-

mées génotypes) ont pu être dénies (tableau I) [1]. On

distingue pour chaque espèce un virus prototype : le virus

de la rage (espèce RABV), le virus Lagos bat (espèce LBV),

RÉSUMÉ

La rage est une zoonose virale due à un lyssavirus et caractérisée par un

tableau d’encéphalite. Elle est mal contrôlée voire en recrudescence dans

de nombreuses régions d’Afrique et d’Asie. En France, c’est aujourd’hui

essentiellement une maladie d’importation. Le diagnostic clinique étant

souvent difcile, le diagnostic de laboratoire est le seul diagnostic de cer-

titude. En post-mortem chez l’homme et l’animal, le diagnostic s’effectue

à partir d’une biopsie ou d’un prélèvement cérébral analysés par immuno-

uorescence directe, par isolement en culture cellulaire ou par immuno-

capture d’antigène par ELISA. En intra-vitam chez l’homme, le diagnostic

se pratique principalement par RT-PCR nichée sur 3 prélèvements sériés

de salive et/ou sur une biopsie de peau prélevée au niveau de la nuque.

La contribution des techniques de diagnostic au contrôle de la rage, à

sa prévention et à la prise en charge des patients exposés par la mise

en œuvre à bon escient de la prophylaxie post-exposition, est majeure.

Encéphalite – zoonose – rage – lyssavirus

immunofluorescence – isolement – RT-PCR.

article reçu le 20 février, accepté le 30 juin 2010

© 2010 – Elsevier Masson SAS – Tous droits réservés.

art

t

il

icl

e reçu

l

le

20

20

fé

fé

i

vri

er accep

té

té

l

le

30

30

ji

jui

2

n2

010

010

a

Centre national de référence pour la rage

Centre collaborateur de l’OMS de référence et de recherche pour la rage

Unité dynamique des lyssavirus et adaptation à l’hôte

Institut Pasteur

25, rue du Docteur-Roux

75724 Paris cedex 15

* Correspondance

laurent.dacheux@pasteur.fr

herve.bourhy@pasteur.fr

Laurent Dacheuxa, Hervé Bourhya,*

Le diagnostic de la rage

34 // REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - MARS 2011 - N°430

Figure 1 – Représentation schématique

de la structure du virion.

Tableau I – Classification des lyssavirus et caractéristiques épidémiologiques.

Dénomination Espèce Distribution géographique

Espèces réservoirs

et/ou

vectrices

Autres espèces

concernées (cul-de-sac

épidémiologique)

Cas humains identifiés

Virus de la rage RABV

Monde entier, à l’exception

de l’Antarctique, l’Australie,

certains pays d’Europe de

l’Ouest, une partie de la

Scandinavie et certaines îles

Chien, carnivores sauvages,

chauves-souris (uniquement

pour le continent américain)

Homme, carnivores

domestiques et

sauvages, herbivores,

autres chauves-souris (?)

55 000/an (99 % liés au

chien, et quelques dizaines

de cas liés aux chauves-

souris)

Lagos bat virus LBV

Afrique : Nigéria, République

centrafricaine, Afrique du

Sud, Sénégal, Ethiopie,

Guinée, Zimbabwe

Chauves-souris frugivores

(genres Eidolon,

Epomophorus, Rousettus,

Micropteropus)

Chauves-souris

insectivores (genre

Nycteris), chats, chiens,

mangouste aquatique

Aucun à ce jour

Mokola virus MOKV

Afrique : Nigéria, République

centrafricaine, Zimbabwe,

Cameroun, Ethiopie, Afrique

du Sud

Non identiées Homme, musaraignes,

chats, chiens, rongeur

1 conrmé (Nigéria, 1971),

1 suspecté (Nigéria, 1969)

Duvenhage virus DUVV Afrique : Afrique du Sud,

Zimbabwe

Chauves-souris insectivores

(genre Miniopterus,

Nycteris)

Homme

3 (Afrique du Sud, 1971,

2006, Pays-Bas via Kenya,

2007)

European bat lyssavirus type1

(sous-type a ou b) EBLV-1 Europe

Chauves-souris insectivores

(principalement genre

Eptesicus)

Homme, autres chauves-

souris insectivores (?),

chats, moutons, fouine

1 conrmé et 2 suspectés

(Russie, 1985)

European bat lyssavirus type 2 EBLV-2 Europe

Chauves-souris insectivores

(principalement genre

Myotis)

Homme 2 (Finlande, 1985, Ecosse,

2002)

Australian bat lyssavirus ABLV Australie

Chauves-souris frugivores

(genre Pteropus) et

insectivores (principalement

genre Saccolaimus)

Homme 2 (Australie, 1996, 1998)

Aravan virus ARAV Asie centrale (Kirghizistan)

Chauve-souris insectivore

(genre Myotis) (isolée une

seule fois en 1991)

? Non rapporté

Khujand virus KHUV Asie centrale (Tadjikistan)

Chauve-souris insectivoire

(genre Myotis) (isolée une

seule fois en 2001)

? Non rapporté

Irkut virus IRKV Sibérie orientale

Chauve-souris insectivore

(genre Murina) (isolée une

seule fois en 2002)

? Non rapporté

West caucasian bat virus WCBV Région du Caucase

Chauve-souris insectivore

(genre Miniopterus) (isolée

une seule fois en 2003)

? Non rapporté

M. La G, en position transmembranaire, s’associe sous

forme de trimères pour constituer des spicules. En micros-

copie électronique, les spicules distants d’environ 5nm

apparaissent disposés régulièrement autour du virion et

le virus Mokola (espèce MOKV) et le virus Duvenhage

(espèce DUVV), le virus European bat lyssavirus type1

(espèce EBLV-1), le virus European bat lyssavirus type2

(espèce EBVL-2) et le virus Australian bat lyssavirus (espèce

ABLV). De nouveaux isolats ont été obtenus chez des

chauves-souris et constituent les prototypes de nouvelles

espèces.

2.2. Morphologie - structure

Le virus rabique est un virus enveloppé présentant en

microscopie électronique une forme d’obus. La taille des

virions est d’environ 100-300 nm de long sur 75 nm de

diamètre. Ces virions sont constitués d’une nucléocapside

centrale de symétrie hélicoïdale entourée d’une enveloppe

lipidique empruntée à la cellule lors du bourgeonnement

(figure 1).

L’enveloppe composée d’un double feuillet phospholipi-

dique entoure tout le virion. Elle comporte deux protéines

d’origine virale, la glycoprotéine G et la protéine de matrice

LES MALADIES TROPICALES (1)

REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - MARS 2011 - N°430 // 35

Figure 2 – Cycle épidémiologique de la rage.

donnent au virus son aspect hérissé. La M forme un man-

chon entre l’enveloppe et la nucléocapside virale.

La nucléocapside est constituée de l’ARN génomique (envi-

ron 12 000 nucléotides) associé à trois protéines virales :

la nucléoprotéine N, l’ARN polymérase ARN dépendante

L et la phosphoprotéine P. L’ARN génomique est linéaire,

monocaténaire, non segmenté, non polyadénylé et de

polarité négative. La transcription de 3’en 5’aboutit à la

production séquentielle de 5 ARN messagers (ARNm) en

quantité décroissante, monocistroniques coiffés et poly-

adénylés, codant pour les protéines N, M, P, G et L [1]. La

protéine N est étroitement liée à l’ARN sur la totalité de

sa longueur. Les protéines P et L ont un rôle fonctionnel

important dans les phénomènes de transcription et de

réplication du génome viral.

3. Epidémiologie

3.1. Dans le monde

Le contrôle de la rage reste encore une des priorités de

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). En effet, il ne faut

pas sous-estimer la gravité de cette infection dans certaines

parties du monde. Plus d’un siècle après la découverte de

la vaccination antirabique, on estime que la rage dans le

monde est encore à l’origine d’environ 55 000 décès par

an [2]. Ce chiffre ne semble pas évoluer favorablement. Au

contraire, la rage semble même ré-émerger dans certaines

parties du monde (c’est le cas en Chine, au Vietnam et

dans certaines parties d’Afrique). La raison est due à une

absence de prise en charge efcace par les autorités de

santé publique humaine et vétérinaire [3, 4]. Selon l’OMS, ce

chiffre place la rage au 10e rang des maladies infectieuses

mortelles. Deux continents sont particulièrement touchés :

l’Afrique et l’Asie. Le chien représente la principale espèce

animale réservoir dans le monde (il est à l’origine d’environ

99 % des décès humains) (figure 2). Cependant de très

nombreuses autres espèces de mammifères jouent le rôle

de réservoirs. Elles appartiennent à 2 ordres: celui des

chiroptères (chauves-souris hématophages, insectivores

et frugivores) et celui des carnivores (renard, mouffette,

mangouste par exemple). A chacun de ces réservoirs

correspond un variant particulier de lyssavirus. En dehors

de ces réservoirs, la plupart des espèces de mammifères

sont sensibles aux lyssavirus et peuvent donc constituer

des vecteurs de l’infection chez l’homme.

3.2. En Europe et en France

Durant ce dernier siècle, des modications importantes

des cycles épidémiologiques de la rage en Europe ont été

observées. De plus, la mise en place de nouvelles investi-

gations épidémiologiques et biologiques a permis la mise

en évidence de nouveaux cycles épidémiologiques. La

rage est aujourd’hui toujours présente. Son incidence chez

l’homme reste limitée (moins de 5 cas par an en Europe)

par l’application stricte de mesures de prophylaxie post

exposition (PPE) et par des mesures de contrôle vétéri-

naire de la rage dans les populations animales sauvages

et domestiques [5]. Les principaux réservoirs animaux

autochtones sont : le chien dans les pays d’Europe de

l’Est et aux frontières avec le Moyen-Orient ; le renard en

Europe centrale et de l’Est ; le chien viverrin dans le nord-

est de l’Europe et les chauves-souris insectivores sur

l’ensemble du continent [6, 7]. Enn, tous les ans des cas

d’importation d’animaux enragés en provenance de zones

d’enzootie sont recensés, montrant la perméabilité de nos

frontières et l’absence de prise de conscience du risque

rabique par les voyageurs. Ces importations menacent en

permanence le statut indemne de rage des animaux non

volants des pays de l’ouest européen et compliquent la

décision thérapeutique des médecins en l’absence d’in-

formation sur l’animal mordeur.

La rage des chauves-souris est de caractérisation ancienne

en Europe. Les premiers isolats datent de 1954. A par-

tir de 1985, des campagnes importantes de capture de

chiroptères sont réalisées au Danemark et dans les Pays-

Bas et révèlent l’importance de l’enzootie [8]. Depuis la n

de ces campagnes exploratoires, environ 50 cas par an

sont diagnostiqués dans de nombreux pays européens.

Trois cas humains dus à des lyssavirus de chauves-souris

européennes ont été conrmés en Europe de 1977 à 2010.

Les lyssavirus sont aussi présents dans les populations

françaises de chiroptères. Les conséquences en santé

publique restent réduites. Aucun cas humain n’a été rap-

porté. Cependant 50 à 100 patients par an reçoivent une

PPE suite à un contact avec une chauve-souris. Enn, un

cas d’infection par ces virus a été rapporté chez un chat

en Vendée en 2007 [9]. Ceci montre que le passage de

l’infection des chauves-souris aux animaux domestiques

est réduit mais possible.

Les lyssavirus du chien et du renard ont été éliminés du

territoire français depuis respectivement 1924 et 1998

[10]. Cependant l’importation d’animaux au statut sanitaire

incertain en provenance de zones d’enzootie met réguliè-

rement en péril la situation de la France. A la suite d’une de

ces importations passée malheureusement inaperçue, une

chaîne de transmission s’est temporairement développée

en France n 2007-début 2008. Cet épisode aujourd’hui

contrôlé a fait perdre temporairement à la France son sta-

tut de pays indemne de rage des carnivores non-volants.

La rage humaine en France métropolitaine est de nos

jours une maladie d’importation. Sur les 21 cas humains

recensés en France de 1970 à 2008, 20 ont été acquis

chez des voyageurs (18 en provenance d’Afrique dont 10

en provenance du Maghreb). Un cas humain rapporté à la

Réunion en 1996 est un cas importé de Madagascar. Un

autre cas rapporté en Guyane en 2008 est dû à un virus

de rage des chauves-souris hématophages.

36 // REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - MARS 2011 - N°430

nerveux autonome (hypersalivation, énurésie, priapisme,

hypersudation). L’hydrophobie est un signe spécique de la

rage mais inconstamment retrouvé. Elle peut s’accompa-

gner d’aérophobie : le soufe d’air sur la peau ou le visage

du patient déclenche également ces spasmes phobiques.

Les signes de dysphagie sont plus fréquents. Les périodes

d’agitation ou d’obnubilation alternent avec des périodes

de normalité. Ces signes durent classiquement entre 1 à

4 jours puis le coma survient. Le patient décède ensuite

par paralysie du système cardiorespiratoire, en moyenne

dans les 5 jours après le début des signes cliniques en

l’absence de prise en charge médicale.

La forme paralytique ou « rage muette » (30 % des cas)

se manifeste par des paresthésies au niveau du point

d’entrée puis par une paralysie asque avec aréexie.

L’hydrophobie/aérophobie est peu présente. La maladie

évolue vers une para/quadriplégie qui peut faire évoquer

une myélite transverse ou un syndrome de Guillain Barré

et le décès survient par paralysie respiratoire, en moyenne

2 semaines après le début des symptômes (en l’absence

de prise en charge médicale).

6. Le diagnostic de laboratoire

6.1. Introduction

L’établissement d’un diagnostic clinique de la rage est

délicat et d’une abilité limitée. En effet, les signes cli-

niques de la maladie, bien que dominés par des symp-

tômes nerveux, restent pléiomorphes et non spéciques

chez l’animal et l’homme. Seule l’hydrophobie (associée

ou non à de l’aérophobie) peut être considérée comme

pathognomonique de la rage humaine, mais elle n’est pas

toujours retrouvée [14]. Ainsi, la conrmation du statut

enragé d’un animal ou d’un individu repose uniquement

sur la réalisation du diagnostic biologique, qui doit donc

être le plus able possible en termes de sensibilité et de

spécicité [15]. En effet, le résultat de ce diagnostic est

lourd de conséquence puisqu’il a un impact direct sur

la prévention de la mortalité humaine liée à la rage. La

conrmation d’un cas de rage animale conduit ainsi à la

mise en place le plus rapidement possible de la PPE chez

les personnes en contact. De même, l’établissement d’un

diagnostic de rage chez un patient conduit à des mesures

préventives chez les personnes de son environnement, et

à la mise en place d’un traitement palliatif pour ce patient

amené inéluctablement à décéder. Egalement, la sur-

venue de cas de rage chez des patients transplantés à

partir d’organes prélevés sur un donneur enragé souligne

l’intérêt de la mise en place d’un diagnostic intra-vitam

réalisé précocement [16]. A l’inverse, l’établissement d’un

diagnostic négatif chez l’animal aboutit à l’arrêt de la PPE.

Enn, le diagnostic biologique est l’outil indispensable de

tout programme de surveillance et de contrôle de la rage

humaine et animale, car il permet l’obtention de données

épidémiologiques ables [4].

Ce diagnostic biologique de la rage animale ou humaine

est réalisé exclusivement dans des centres de référence

habilités, en laboratoire de connement L2, voire L3. En

France, cette activité est répartie entre le Centre national

de référence pour la rage (CNRR) de l’Institut Pasteur à

4. Rappels sur la prise en charge

des patients exposés

A long terme, la prophylaxie de la rage repose sur le contrôle

et la disparition de la rage animale. La protection immé-

diate des populations repose sur la prévention au travers

de la vaccination antirabique des professions exposées et

sur la PPE des individus éventuellement contaminés. Le

nombre de PPE dans le monde est de l’ordre de 15 mil-

lions par an. En France, la PPE est administrée au travers

de consultations spécialisées effectuées par les centres

antirabiques répartis sur tout le territoire français [11]. Deux

protocoles recommandés par l’OMS sont utilisés [12]. Il

s’agit de protocoles associant 4 ou 5 injections de vaccins

par voie intramusculaire à une sérothérapie antirabique

effectuée si possible par instillation locale au niveau des

zones de morsure, dans les cas les plus graves.

5. Rappels cliniques

5.1. La rage chez l’animal

Le signe clinique le plus marquant reste la modication

du comportement habituel (ex : perte de méance pour

l’homme). Un comportement agressif et une hyperactivité

sont fréquemment retrouvés chez les carnivores infectés

(domestiques ou sauvages), mais des formes paralytiques

sont également observées, sans signe d’agressivité asso-

cié. Au cours de la maladie, un animal infecté peut aussi

présenter alternativement ces deux formes cliniques. La

mort survient en général en moins de deux semaines.

5.2. La rage chez l’homme

Le virus chemine de la zone de contamination vers le sys-

tème nerveux central par voie nerveuse. L’incubation a une

durée médiane de l’ordre de 30 jours avec des extrêmes

de 7 jours à plus de 1 an voire 6 ans. C’est pendant cette

période que les mesures prophylactiques doivent être

entreprises.

La période prodromique dure entre 2 et 10 jours. Le début

est brutal avec des douleurs et des paresthésies (sensation

de brûlure, froid, fourmillement) au niveau du point d’en-

trée. La èvre est inconstante. Le malade peut présenter

des signes digestifs (anorexie, nausées, vomissements,

diarrhée), des signes neurologiques (céphalées, vertiges)

ainsi que des signes divers (anxiété, tristesse, irritabilité,

insomnie, cauchemars).

La période d’état est ensuite très courte. Elle est carac-

térisée par une encéphalomyélite présentant principale-

ment deux types distincts de forme clinique : une forme

spastique et une forme paralytique [13]. Rapidement, cette

période d’état est suivie d’une phase de coma qui peut

être articiellement prolongée par l’administration de soins

intensifs. Toute rage déclarée est mortelle. Les évolutions

favorables sont exceptionnelles.

La forme spastique ou « rage furieuse » (70 % des cas) se

manifeste par des troubles du comportement, une hyperac-

tivité, des spasmes phobiques (hydrophobie, aérophobie)

ou inspiratoires et des dysfonctionnements du système

LES MALADIES TROPICALES (1)

REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - MARS 2011 - N°430 // 37

Paris et le Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie

des animaux sauvages de l’ANSES à Malzéville (ANSES

Nancy). Le CNRR est en charge de l’analyse de toutes les

suspicions de rage humaine (www.pasteur.fr/recherche/

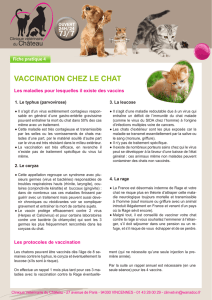

unites/Dylah/fr-diagno.html) (figure 3) ainsi que de tous

les animaux domestiques ou sauvages suspects d’avoir

transmis la rage à l’homme (au travers de morsure, grif-

fure, léchage voire simple manipulation), l’ANSES Nancy

réalisant le diagnostic de la rage sur les autres animaux

pour lesquels le risque de contamination à l’homme a été

écarté. En France, la rage humaine et animale fait partie

des maladies à déclaration obligatoire.

Le diagnostic biologique de la rage est réalisé par la mise en

évidence directe du virus dans les prélèvements analysés,

que ce soit au travers de la détection des antigènes viraux,

de l’isolement viral ou de la détection des ARN viraux. Des

techniques de dosage des anticorps antirabiques peuvent

également être utilisées dans le cadre d’un diagnostic de

rage humaine, mais elles sont généralement utilisées pour

le suivi et le contrôle vaccinal chez l’homme et l’animal.

6.2. Prélèvements

Les prélèvements potentiellement infectieux doivent être

expédiés selon la réglementation en vigueur en matière

de risque infectieux, en l’occurrence dans la classe 6.2

et affectés au N° ONU 3373 en tant que « Matière biolo-

gique de catégorie B » (dans un triple emballage et par

un transporteur habilité). Ils doivent être accompagnés de

renseignements cliniques et biologiques (www.pasteur.

fr/recherche/unites/Dylah/fr-diagno.html) (figure 3).

r Chez l’homme

Le prélèvement de choix pour le diagnostic intra-vitam de

la rage humaine est la biopsie cutanée obtenue au niveau

d’une zone richement innervée (préférentiellement à la

base de la nuque dans une zone riche en follicules pileux)

[14]. En effet, le virus est régulièrement retrouvé dans les

cellules nerveuses entourant la base des follicules. Cette

biopsie peut être réalisée par un dermatologue à l’aide

d’un instrument de type Biopsy Punch (diamètre de 4 mm).

La salive est le second prélèvement à analyser. Elle doit

être collectée par écouvillonnage ou par recueil direct et

de façon séquentielle (au minimum 3 heures d’intervalle

entre deux prélèvements). L’excrétion intermittente du virus

dans la salive nécessite en effet de multiplier le nombre

d’échantillons. Les prélèvements d’urine, de LCR et de

sérum peuvent être également réalisés, bien que la sen-

sibilité diagnostique soit plus faible. Les empreintes de

cornées réalisées du vivant du patient sont à proscrire,

de par leur faible sensibilité diagnostique mais surtout

par le risque d’atteinte oculaire qu’elles induisent chez

les patients, surtout si la suspicion de rage est écartée.

En cas de décès du patient, des prélèvements cérébraux

(biopsies de cortex cérébral, d’hippocampe ou de cervelet)

peuvent être réalisés [17, 18]. L’ensemble de ces différents

prélèvements doit être conservé et expédié congelé, ceci

an de garantir au maximum l’intégrité de ces échantillons

biologiques, et donc du virus potentiellement présent.

r Chez l’animal

Le diagnostic est exclusivement réalisé sur l’animal mort

à partir de prélèvements cérébraux au niveau du bulbe

rachidien et de l’hippocampe, voire du cortex cérébral

Figure 3 – Prélèvements et conditions d’expédition

au CNR de la rage.

Figure 4 – Méthodes de diagnostic de laboratoire de la rage.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%