et incontinence

DOSSIER

santé log – Soin à domicile n° 34 – Septembre-octobre 2013 15

A lire sur le web

Chaque article du dossier est désormais

précédé d’une URL réduite

(ex : santelog.com/id3401) pour vous permettre, une

fois « loggué » sur notre site d’accéder plus facilement

à nos contenus.

Incontinence

Sujet âgé et troubles

neurologiques

L’incontinence est une priorité de santé publique

dont la prévalence fut longtemps sous-estimée

et méconnue. Les données épidémiologiques

disponibles concernent essentiellement

l’incontinence urinaire, l’incontinence anale

restant encore trop taboue pour pouvoir avoir une

estimation fiable de sa prévalence. Actuellement il

est admis, de façon consensuelle en France, que

20% des femmes sont incontinentes urinaires, tous

âges confondus.

Concernant l’incontinence anale, on admet, que sa

prévalence est estimée à 10% dans la population

tous âges confondus. On ignore cependant le

pourcentage d’incontinence à la fois urinaire et anale

si bien qu’il n’est pas actuellement possible d’établir

avec précision la prévalence de l’incontinence

anale. Compte tenu du tabou régnant autour de

cette pathologie on est en droit de penser que sa

prévalence est encore sous-estimée.

Une prévalence qui ne va qu’augmenter avec le

vieillissement de la population et la prévalence des

troubles neurologiques chez le patient âgé.

R.M.

© ThinkStockPhotos

sommaire

PHYSIOPATHOLOGIE ET TYPOLOGIE

DE L’INCONTINENCE ............................................................. 16

DÉFINITIONS DE L’INCONTINENCE URINAIRE ....................18

LES INCONTINENCES NEUROLOGIQUES ...........................20

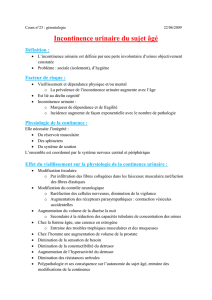

L’INCONTINENCE URINAIRE DU SUJET ÂGÉ ...................... 20

LES TRAITEMENTS PALLIATIFS ............................................ 23

TRAITEMENT HORMONAL SUBSTITUTIF

DE LA MÉNOPAUSE (ET INCONTINENCE) ........................... 24

INCONTINENCE FÉCALE DU SUJET ÂGÉ ............................25

L’INCONTINENCE URINAIRE D’ORIGINE

NEUROLOGIQUE, LES VESSIES NEUROLOGIQUES ..........26

INCONTINENCE ET MALADIE D’ALZHEIMER ......................29

INCONTINENCE ET HANDICAP ............................................30

INCONTINENCE ET RÉSEAU .................................................32

Rédaction : Dr Richard Matis, gynécologue-obstétricien péri-

néologie, Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de

Lille - Validation : Dr Martine Soudani, gériatre - Copyright ©

2013 AlliedhealtH www.santelog.com en partenariat avec

TENA.

Auteurs et remerciements :

7B6$'BB'RVVLHULQGG

DOSSIER

16 Septembre-octobre 2013 – Soin à domicile n° 34 – santé log

A lire sur le web

www.santelog.com/id3401

Physiopathologie et Typologie de l’Incontinence

Physiologie de la miction

La continence urinaire et la miction, régulées par

le système nerveux central et périphérique,

nécessitent une vessie, des sphincters lisse et

strié et un plancher périnéal en bon état.

La continence lors du remplissage vésical, est

assurée par l’inhibition parasympathique de la

contraction du détrusor et l’activation orthosym-

pathique de la contraction du sphincter lisse.

Lors de la miction la vidange vésicale est assurée

par la contraction du détrusor (récepteurs ` adré-

nergiques) concomitante du relâchement des

sphincters lisse (récepteurs _ adrénergiques) et

strié (volontaire). Le contrôle de la continence et

de la miction nécessite l’intégrité du système ner-

veux central et des nerfs périphériques.

La vessie recueille l’urine venant des uretères et

la retient entre deux mictions. Lors de la miction,

l’urine est évacuée par l’urètre. L’évacuation de

l’urine est contrôlée par des sphincters situés à la

base de la vessie et dans la paroi de l’urètre. Le

tonus de ces sphincters est habituellement suffi-

sant pour éviter toute perte involontaire d’urine.

Au moment d’uriner, ces sphincters se relâchent

et l’urine peut donc passer dans l’urètre, alors

que le muscle de la vessie se contracte en même

temps pour évacuer l’urine. Une fois vidée, la

vessie se relâche et le sphincter se contracte

pour retenir l’urine et commencer un nouveau

remplissage.

L’urine produite par les reins (A) s’écoule dans la

vessie (B) par les uretères. Quand la vessie se rem-

plit et atteint sa capacité maximale normale d’en-

viron 300 ml, les nerfs situés dans la paroi de la

vessie envoient un signal à la moelle épinière et au

La miction, est le résultat d’une contraction du

muscle vésical (le détrusor) associée à une relaxa-

tion du sphincter urétral qui s’ouvre laissant s’écou-

ler les urines par l’urètre. Cette commande est

automatique non contrôlée. Plus bas dans l’urètre,

juste au-dessous de la prostate, le sphincter externe

est contrôlé. C’est ce sphincter qui peut permettre

le blocage de la miction et «de se retenir».

La continence, en particulier chez la femme, est

un mécanisme complexe qui résulte du fonction-

nement coordonné par un ensemble d’éléments

qui sont les suivants:

Une vessie normale, de capacité

suffi sante, avec une pression

suffi sante pour fermer l’urètre, un

urètre en position normale avec une

résistance adéquate.

Cette force de résistance de l’urètre est due pour

moitié au sphincter lisse et pour moitié au sphinc-

ter strié de l’urètre moyen. La pression urétrale

cerveau. Le cerveau agit sur le fonctionnement de

la vessie par le système cholinergique. Jusqu’à un

certain volume, la vessie peut se remplir en adap-

tant sa capacité au volume d’urine, sans augmen-

tation de la pression intra vésicale. Au-delà d’un

certain volume, la vessie distendue envoie un

signal au système nerveux central qui va comman-

der les muscles de la vessie et des sphincters (C)

de l’urètre (D). Cette commande va générer la mic-

tion ou la retarder en fonction des circonstances.

Appareil vésico-sphinctérien et son innervation.

Fonctionnement du sytème urinaire @ www.tena.fr

7B6$'BB'RVVLHULQGG

santé log – Soin à domicile n° 34 – Septembre-octobre 2013 17

s’adapte normalement aux contraintes de pres-

sion abdominale (toux, effort...).

Physiologie de l’incontinence

urinaire

L’incontinence urinaire d’effort

Elle est souvent le fait d’une faiblesse du plancher

pelvien, avec une mobilité de l’urètre qui sort de

sa cavité secondairement à une augmentation de

la pression abdominale.

L’urètre perd alors sa capacité de rétention une

fois hors de l’enceinte manométrique abdomi-

nale, d’où la fuite urinaire lors des efforts. Le relâ-

chement du plancher pelvien favorisé par l’âge et

la multiparité, favorise la mobilité de l’urètre, qui

n’est plus maintenu. Souvent sont associés des

troubles de la statique pelvienne tels que les pro-

lapsus qui sont des chutes d’organes au travers

la fente urogénitale de la femme. La vessie, quand

elle n’est plus maintenue dans sa position anato-

mique au dessus du plancher pelvien, bombe

dans le vagin créant ce qu’on appelle une cysto-

cèle. Lorsque le prolapsus intéresse le rectum qui

bombe au travers de la paroi postérieure du

vagin, on parle de rectocèle. L’hystérocèle ou

hystéroptose signifie la descente de l’utérus. On

parle d’urétroptose, lorsqu’il s’agit de l’urètre qui

descend.

Ce «defect» périnéal a souvent pour

origine le traumatisme obstétrical.

Ainsi les déchirures du périnée, les accouche-

ments difficiles, les traumatismes du sphincter de

l’anus sont autant de causes de troubles de la

statique pelvienne et/ou d’incontinence. Parfois

cette incontinence peut être iatrogène à la suite

d’une hystérectomie, voire d’une cure de prolap-

sus qui peut démasquer une incontinence. Les

modifications hormonales de la ménopause favo-

risent par l’atrophie des tissus une diminution des

résistances de l’urètre et une incontinence.

Le mécanisme des fuites urinaires d’effort est

expliqué par la théorie dite de « l’enceinte de

pression». Lorsque l’urètre descend hors de son

enceinte de pression, il n’est plus soumis à la

pression abdominale. Ainsi lorsque la transmis-

sion de la pression venant de l’abdomen ne se

répercute plus aussi bien sur l’urètre que sur la

vessie, il y a une différence de pressions en faveur

de la vessie.

L’instabilité vésicale

Dans l’instabilité vésicale avec ou sans fuite uri-

naire, on observe des anomalies de la contraction

du muscle de la vessie. La diminution de la capa-

cité de remplissage se traduit par une pression

intra-vésicale qui augmente trop rapidement au

cours du remplissage.

La fuite survient quand la pression intra-vésicale

dépasse celle du sphincter. L’instabilité du détru-

sor entraine des contractions involontaires (dites

désinhibées) qui génèrent des mictions impé-

rieuses avec des fuites en jet. Cette instabilité

caractérisée pour les vessies de petite capacité,

peut à l’inverse survenir aussi en cas de vessie

distendue.

La distension vésicale

Elle est de plus en plus fréquente dans nos socié-

tés occidentales.

Les messages erronés sur les bienfaits de l’eau

pour la santé et la minceur, conduisent à une

consommation excessive de liquides qui, asso-

ciée à une insuffisance mictionnelle, aboutit à une

«vessie distendue».

Il s’agit le plus souvent de femmes

jeunes qui absorbent beaucoup

plus que les 1,5 litres de liquide

nécessaires et suffi sants par jour.

Les apports liquidiens tout compris (boissons,

thé, café, soupe, tisane etc..) dépassent large-

ment 2 litres par jour. Parallèlement ces femmes

n’urinent pas en conséquence, avec des écarts

entre deux mictions bien souvent supérieurs à 4

heures, alors qu’ils devraient être normalement

de 2 à 3 heures.

En remplissant de trop sans vider suffisamment

la vessie, celle-ci se distend et devient hypo-sen-

sible, pouvant aboutir à l’extrême à une «vessie

claquée». Celle-ci est source de fuites à l’effort

et/ou par impériosité et urgenturie. A l’effort car la

vessie claquée se laisse distendre par un remplis-

sage excessif jusqu’à plus de 500 ml, sans per-

ception de besoin d’uriner. La moindre pression

abdominale sur la vessie entraine alors un débor-

dement et une fuite. L’instabilité est une consé-

quence possible de la vessie distendue dont les

fibres musculaires ne réagissent plus correcte-

ment. Lorsque le besoin survient sur une vessie

hypo-sensible, il s’accompagne de contractions

vésicales désinhibées et d’impériosité comme

avec les vessies instables. • •

Ce qu’on appelle le «défaut de transmission» caractérise l’incontinence

urinaire d’effort.

Ce

’

qu’

on app

ll

ell

l

el

e

dé

dé

f

fau

td

td

t

et

ran

sm

ssi

i

on cara

té

cté

i

ris

l

el

’i

’in

con

ti

tin

ence

mi

s

7B6$'BB'RVVLHULQGG

DOSSIER

18 Septembre-octobre 2013 – Soin à domicile n° 34 – santé log

A lire sur le web

www.santelog.com/id3402

Défi nitions de l’incontinence urinaire

Les troubles mictionnels comprennent non seule-

ment l’incontinence urinaire, mais aussi l’hype-

ractivité vésicale et la rétention urinaire chronique

qui sont des deux phénomènes qui peuvent par-

fois être accompagnés de fuites urinaires.

L’incontinence urinaire est définie comme étant

« toute perte involontaire d’urine » quelles que

soient les personnes concernées, hommes,

femmes, enfants, personnes âgées, circons-

tances et quantité...

Certains patients considèrent que des pertes uri-

naires de quelques gouttes sont normales et

pensent ne pas avoir de fuite et encore moins être

« incontinent ». Les fuites sont définies par de

l’urine quelle que soit la quantité qui ne se

retrouvent pas dans la cuvette des toilettes! Si

l’urine est dans le slip, le linge, les draps, à coté

des toilettes (involontairement) on parle de fuite

et donc d’incontinence.

• l’incontinence urinaire d’effort;

• l’incontinence urinaire par hyperactivité ou instabilité vésicale;

• l’incontinence urinaire mixte associant l’incontinence d’effort

et l’instabilité vésicale;

• l’incontinence urinaire par regorgement, dans le cadre de rétention

chronique incomplète d’urine;

• l’incontinence sur vessie neurologique;

• l’incontinence totale et l’incontinence par traumatisme.

L’incontinence urinaire peut être classée

en six catégories:

Ce syndrome touche plus souvent les femmes au

moment de la maternité et de la ménopause. Mais toutes

les femmes, quel que soit leur âge, peuvent être concer-

nées: 1 femme sur 4 est confrontée à une incontinence

urinaire à l’effort à un moment de sa vie et environ 40%

des jeunes femmes rencontrent ce problème en faisant

du sport.

Source: © Mediabank SCA/TENA, D. Grünstein, DLKW

L’incontinence urinaire d’effort

Cette incontinence à l’effort est caractérisée par

une fuite involontaire d’urine:

- non précédée d’une sensation de besoin

d’uriner,

- et qui survient à l’occasion d’un effort.

C’est l’augmentation de la pression abdominale

qui agit la pression vésicale sans se transmettre

suffisamment à l’urètre. La différence entre les

pressions vésicale et urétrale se fait aux dépends

de l’urètre qui ne parvient plus à retenir l’urine.

Ces «efforts» sont le plus

souvent dus à la toux, au rire, aux

éternuements, lors du port d’une

charge, du passage à la position

debout ou à l’occasion de toute

activité physique plus ou moins

importante.

Les efforts peuvent être modérés et ne pas être

considérés par le patient comme un effort. Ainsi

le changement de position pendant le sommeil

peut être un effort suffisant pour générer une

fuite. Cette incontinence est dite «passive» car

elle résulte uniquement d’une baisse des résis-

tances urétrales sans contraction vésicale. La

fuite d’urine survient lorsque la pression abdomi-

nale s’élève au delà de la pression de clôture de

l’urètre. Ce type d’incontinence représente 50%

des incontinences urinaires féminines.

Le diagnostic est avant tout clinique, reposant

sur l’interrogatoire en premier lieu: les fuites sur-

viennent à l’effort. Il faut préciser quels sont les

efforts pouvant entrainer des fuites urinaires.

7B6$'BB'RVVLHULQGG

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%