Cours de Mathématiques 1 Bac Science Expérimental : Exercices et Devoirs

Telechargé par

driosse19

0

Cours de mathématiques : 1 Bac science expérimental

Les exercices et les devoirs

Réalisé par : Younes AIT IDDIR

1 Bac science expérimental Page 1 Pr. Ait iddir Younes

TABLE DES MATIÈRES

1 La logique 6

1.1 Proposition - fonction propositionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.1.1 Proposition(Assertion).................................. 6

1.1.2 Fonction propositionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.2 Lesquantificateurs ........................................ 7

1.2.1 Le quantificateur existentielle ("∃") ........................... 7

1.2.2 Le quantificateur universel ("∀")............................. 7

1.2.3 Proposition avec plusieurs quantifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.3 Opérations sur les propositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.3.1 La négation d’une proposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.3.2 Conjonction de deux propositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.3.3 La disjonction de deux propositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.3.4 Implication de deux propositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.3.5 Équivalence de deux propositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.4 Les lois logiques et méthode de raisonnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.4.1 Raisonnement par déduction : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.4.2 Raisonnement par contra-posé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.4.3 Raisonnement par équivalence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.4.4 Raisonnement par l’absurde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.4.5 Raisonnement par disjonction des cas : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.4.6 Raisonnement par récurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.4.7 La série des exercices 1 : ................................. 15

2 Généralité sur les fonctions 17

2.1 Rappels: ............................................. 17

2.1.1 L’ensemble de définition d’une fonction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.1.2 Variations d’une fonction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.2 Fonction majorée - Fonction minorée - Fonction bornée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.3 Extremumsd’unefonction .................................... 19

2.4 Fonctionpériodique........................................ 19

2.5 Comparaison de deux fonctions- interprétation géométrique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.5.1 Égalité de deux fonctions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.5.2 Comparaison de deux fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.5.3 Activité: ......................................... 21

2.5.4 Définition......................................... 21

2.6 Image d’un intervalle par une fonction : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.7 Composédedeuxfonctions:................................... 22

2.8 Monotonied’unefonction: ................................... 23

2

0TABLE DES MATIÈRES

2.8.1 Monotonie de la fonction f+k:(k∈R):........................ 23

2.8.2 Monotonie de la fonction k·f:(k∈R): ........................ 23

2.8.3 Monotonie de la composée de deux fonctions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.9 Représentation graphique des fonctions x7→ √x+aet x7→ ax3: ................ 24

2.9.1 La fonction x7→ ax3où a∈R∗:............................. 25

2.9.2 La série des exercice 2 : ................................. 26

2.9.3 Devoir libre 1 S1..................................... 29

2.9.4 Devoir surveillé 1 S1................................... 32

3 LE BARYCENTRE DANS LE PLAN 33

3.1 Barycentre de deux points pondérés : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.1.1 Pointpondéré:...................................... 33

3.1.2 Barycentre de deux points pondérés : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.1.3 Propriété de barycentre de deux points : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.1.4 Coordonnées du barycentre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.2 Barycentre de trois points pondérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.2.1 Propriétéetdéfinition: ................................. 36

3.2.2 Propriété caractéristique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.2.3 Associativité du barycentre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.2.4 Coordonnées du barycentre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.3 Barycentre de quatre points pondérés : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.3.1 Propriétéetdéfinition: ................................. 37

3.3.2 Propriété caractéristique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.3.3 Associativité du barycentre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.3.4 Le série des exercices 3 : ................................. 39

4 LES SUITES NUMÉRIQUES 41

4.1 Généralité sur les suites numériques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

4.1.1 Activité:......................................... 41

4.1.2 Définition:........................................ 41

4.1.3 Deux façon de définir une suite : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

4.2 Suites majorées - suites minorées - suites bornées : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4.2.1 Activité:......................................... 43

4.2.2 Définition:........................................ 43

4.3 Monotonied’unesuite: ..................................... 43

4.4 Suite arithmétique - suite géométrique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

4.4.1 Suitearithmétique: ................................... 44

4.4.2 Suitegéométrique:.................................... 45

4.4.3 Le série des exercices 4 : ................................ 47

4.4.4 Devoir libre 2 S1..................................... 49

4.4.5 Devoir surveiller 2 S1.................................. 50

5 Produit scalaire dans le plan 51

5.1 Expression analytique du produit scalaire dans le plan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5.1.1 Rappel (Formule trigonométrique du produit scalaire) : . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5.1.2 Repère orthonormé direct : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5.1.3 Expression analytique du produit scalaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5.1.4 Norme d’un vecteur - distance entre deux points : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5.1.5 Expression de cos(θ)et sin(θ).............................. 52

5.2 Droite dans le plan (Étude analytique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5.2.1 Vecteur normal à une droite : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5.2.2 Équation d’une droite définie par un point et un vecteur normal . . . . . . . . . . . . 53

5.2.3 Distance d’un point à une droite : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

5.3 Équation cartésienne d’un cercle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

1 Bac science expérimental Page 3 Pr. Ait iddir Younes

0TABLE DES MATIÈRES

5.3.1 Équation d’un cercle définie par son centre et son rayon . . . . . . . . . . . . . . . . 54

5.3.2 Équation d’un cercle définie par son diamètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

5.3.3 Représentation paramétrique d’un cercle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5.3.4 Études de l’ensemble des points M(x ;y) du plan tels que : x2+y2+ax +by +c=0 . 55

5.3.5 Intérieur et extérieur d’un cercle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5.3.6 Les positions relatives d’une droite et d’un cercle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5.3.7 Équation cartésienne d’une droite tangente à un cercle en un point donné de ce cercle : 58

5.3.8 La série des exercices 5 : ................................ 58

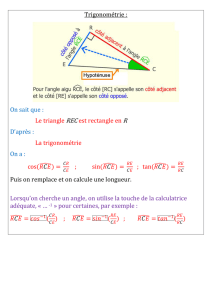

6 Calcul trigonométrique 59

6.1 Rappel:.............................................. 59

6.1.1 Équations et inéquations trigonométriques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

6.2 Les formules trigonométriques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

6.3 Transformation de produits en sommes et de sommes en produits : . . . . . . . . . . . . . . 61

6.4 Transformationdetan(a+b) ................................... 62

6.5 Transformation de l’expression : acos(x) + bsin(x)....................... 63

6.6 Résolution de l’équation : acos(x) + bsin(x) = c:........................ 64

6.6.1 La série des exercices 6 ................................. 66

6.6.2 Devoir libre 3 S1..................................... 68

6.6.3 Devoir surveiller 3 S1.................................. 68

7 La rotation dans le plan 70

7.1 Rotation et rotation réciproque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

7.1.1 Rotation:......................................... 70

7.1.2 Rotation réciproque d’une rotation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

7.2 Propriétésdelarotation:..................................... 71

7.3 Image de certaines figures par une rotation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

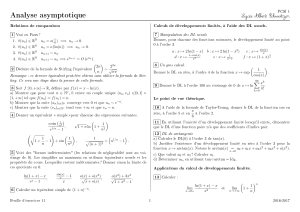

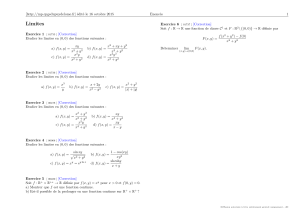

8 La limite d’une fonction numérique 73

8.1 Limite infinie d’une fonction en +∞ou en −∞......................... 73

8.1.1 Activité: ......................................... 73

8.1.2 Limitesusuelles:..................................... 73

8.2 Limite finie d’une fonction en +∞et en −∞........................... 74

8.2.1 Activité: ......................................... 74

8.3 Limite finie et limite infinie d’une fonction en un point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

8.3.1 Limite finie d’une fonction en un point : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

8.3.2 Limite infinie d’une fonction en un point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

8.4 Limite à droite et limite à gauche d’une fonction en un point . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

8.5 Opérationssurleslimites: .................................... 77

8.5.1 Limite d’une fonction polynôme- limite d’une fonction rationnelle : . . . . . . . . . . 78

8.5.2 Limites des fonctions irrationnelles : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

8.5.3 Limites des fonctions trigonométriques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

8.5.4 Théorème de comparaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

8.5.5 La série des exercices 8 : ................................ 81

8.5.6 Devoir libre 1 S2..................................... 83

9 La dérivation d’une fonction numérique 90

9.1 La dérivabilité d’une fonction en un point : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

9.1.1 Lenombredérivé:.................................... 90

9.1.2 Interprétation géométrique du nombre dérivé -La tangent à la courbe en un point . . . 91

9.1.3 Approximation d’une fonction dérivable en un point par une fonction affine : . . . . . 92

9.2 Dérivabilité à droite - dérivabilité à gauche : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

9.2.1 Interprétation géométrique - Demi droite tangente en un point de la courbe : . . . . . 92

9.3 La fonction dérivé d’une fonction dérivable : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

1 Bac science expérimental Page 4 Pr. Ait iddir Younes

0TABLE DES MATIÈRES

9.3.1 La fonction dérivée seconde - la fonction dérivée d’ordre n: .............. 94

9.3.2 Fonction dérivée des fonctions usuelles : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

9.3.3 Opérations sur les fonctions dérivables : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

9.4 Applications de la dérivation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

9.4.1 Monotonie d’une fonction et signe de sa fonction dérivée : . . . . . . . . . . . . . . . 97

9.4.2 Extremums d’une fonction dérivable : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

9.5 Équations différentielle : y00 +w2y=0.............................. 99

10 Représentation graphique d’une fonction 105

10.1 Concavité d’une courbe - points d’inflexions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

10.1.1 Concavité d’une courbe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

10.1.2 Pointd’inflexion ..................................... 106

10.1.3 Concavité et dérivée seconde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

10.2 Lesasymptotes: ......................................... 107

10.2.1 Asymptotes verticales : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

10.2.2 Asymptotes horizontales : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

10.2.3 Asymptoteoblique:................................... 109

10.3 Branchesparaboliques: ..................................... 110

10.3.1 Branche parabolique de direction l’axe des abscisses : . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

10.3.2 Branche parabolique de direction l’axe des ordonnées : . . . . . . . . . . . . . . . . 111

10.3.3 Branche parabolique de direction la droite d’équation y=ax où a6=0: ........ 112

10.4 Axe de symétrie - Centre de symétrie : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

10.5 Plan d’étude d’une fonction : (P-244) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

10.6 Exercices corrigés ........................................ 118

11 Vecteurs de l’espace 126

11.1 Égalité de deux vecteurs - Somme de deux vecteurs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

11.1.1 Éléments caractéristiques d’un vecteur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

11.1.2 Somme de deux vecteurs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

11.2 Colinéarité de deux vecteurs - Définition vectorielle d’une droite : . . . . . . . . . . . . . . . 128

11.2.1 Multiplication d’un vecteur par un réel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

11.2.2 Colinéarité de deux vecteurs - alignement de trois points : . . . . . . . . . . . . . . . 128

11.2.3 Définition vectorielle d’une droite de l’espace : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

11.3 Définition vectorielle d’un plan - Les vecteurs coplanaires : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

11.3.1 Définition vectorielle d’un plan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

11.3.2 Vecteurscoplanaires: .................................. 130

12 Géométrie analytique dans l’espace 132

12.1 Coordonnées d’un point dans un repère - Coordonnées d’un vecteur dans une base : . . . . . 132

12.1.1 Base et repère dans l’espace : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

12.1.2 Coordonnées de u+v et λuet −→

AB et le milieu d’un segment : . . . . . . . . . . . . . . 133

12.2 Déterminant de trois vecteurs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

12.2.1 Condition de colinéarité de deux vecteurs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

12.2.2 Vecteurscoplanaires................................... 133

12.3 Représentation paramétrique d’une droite : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

12.3.1 Deux équations cartésiennes d’une droite : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

12.4 Représentation paramétrique d’un plan - Équation cartésienne d’un plan : . . . . . . . . . . . 135

12.4.1 Représentation paramétrique d’un plan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

12.4.2 Équation cartésienne d’un plan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

12.5 Les positions relatives des droites et des plans dans l’espace : . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

12.5.1 Positions relatives de deux droites : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

12.5.2 Positions relatives de deux plans : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

12.5.3 Position relatives d’une droite et un plan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

1 Bac science expérimental Page 5 Pr. Ait iddir Younes

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

1

/

137

100%