Transformations isen|3 ∗13 nov 2020

IV – Séries de Fourier

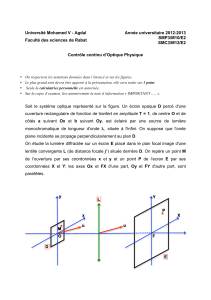

Voici un signal carré, de période Tet de rapport cyclique θ∈[0,1] :

x(t) =sq(theta,T,t)

t

0

1

−T T 2T3T

−θT

2

θT

2

I) Calcul manuel

Assurerez-vous que vous savez établir que les coefficients de Fourier de ce signal ressemblent à

c0=θ, cn=sin nπθ

nπ (n6= 0).

On peut écrire ces coefficients de façon plus concise en introduisant la fonction sinus cardinal

sinc(t) :=

sin t

tt6= 0,

1t= 0,

de sorte que l’on a

cn=θsinc(nπθ)

et les sommes partielles de la série de Fourier SN(t) :=

N

X

n=−N

cne2jπ n

Ttpeuvent s’exprimer comme

SN(t) = θ"1+2

N

X

n=1

sinc(nπθ) cos(2πn

Tt)#.

Remarque : Il y a plusieurs normalisations possibles pour le sinus cardinal. . . celle que nous avons définie

ci-dessus, qui est la plus utilisée en France (et en tout cas à l’ISEN) a des zéros distants de π, on l’ap-

pelle également parfois sinus cardinal du mathématicien, qu’on pourrait noter sincπ. Malheureusement,

MATLAB a choisi une autre convention et de travailler plutôt avec le sinus cardinal de l’ingénieur

sinc1(t) := sincπ(πt).

Définissez votre propre fonction Sinc = sincπque vous pourrez utiliser à chaque fois que nous rencontre-

rons des "sinc" dans nos formules. Vous pouvez bien sûr utiliser pour cela le sinc = sinc1de MATLAB

en exploitant

Sinc(t) = sinct

π

pour éviter les divisions par zéro.

Vérifiez que vous vous rappelez comment visualiser des signaux (cf. TP1) en traçant le graphe de votre

sinus cardinal par exemple sur l’intervalle [−5π, 5π].

II) Représentation informatique

A – Signal exact

La fonction sq(theta,T,t), qui n’existe pas de base sous MATLAB, a été fabriquée pour vous : cf. fichier

sq.m fourni dans l’archive (à enregistrer dans votre dossier de travail).

Définissez les variables :

theta = 0.2;

T = 1;

N = 8; % les termes de la série de Fourier iront de -N à N

le tableau d’instants et le signal x:

tMin = -3*T; tMax = 5*T;

nSteps = 2^14+1; % nb d’échantillons

t = linspace(tMin,tMax,nSteps); % 16385 échantillons répartis linéairement

x = sq(theta,T,t);

(le nombre de 214 + 1 est choisi pour pouvoir aller jusqu’à N= 128. . . il faut attendre le cours de

traitement de signal et le théorème de Shannon pour comprendre pourquoi.)

Un petit tracé pour vérifier ?

figure(1)

hold on, grid on

axis([tMin tMax -1 2]) % fixe les limites du graphique

plot(t,x)

Convenons de mettre dans cette première figure(1) tous les tracés temporels ; les courbes fréquentielles

seront superposées dans une figure(2).

B – Spectre tronqué

Pour le tracé fréquentiel, nous ne pouvons pas représenter tous les cn(nous avons déjà la chance qu’ils

soient réels !), et comme nous allons considérer la somme partielle de rang N, tronquons le spectre à ce

rang : il y a donc une raie à chaque fréquence n

Tpour nallant de −NàN:

f = -N/T:1/T:N/T;

spectrum = theta * Sinc(f*T*pi*theta);

figure(2)

hold on, grid on

stem(f,spectrum,"r") % stem est comme plot, mais utilise des raies

Enfin, puisque les raies ont une amplitude donnée par le sinc, nous pouvons tracer cette enveloppe qui

éclaircit la figure (avec un échantillonnage plus rapide des fréquences pour éviter la « segmentation ») :

fFast = -N/T:1/(4*T):N/T;

envelope = theta * Sinc(fFast*T*pi*theta);

plot(fFast,envelope,"k")

C – Reconstruction temporelle

Considérons maintenant la somme partielle de rang Nde la série de Fourier :

SN(t) = θ"1+2

N

X

n=1

sinc(nπθ) cos(2πn

Tt)#.

On initialise le tableau xFourier puis on ajoute petit à petit tous les termes (fonctions de t) de la série :

xFourier = zeros(size(t)); % tableau de zéros ayant la même taille que t

for n = -N:N

cn = spectrum(N+1-n); % la liste spectrum contient les coef de Fourier

xFourier = xFourier + cn * exp(2*j*pi*n/T*t);

end

figure(1)

plot(t,xFourier,"r")

Remarquez que le signal obtenu est censé être réel. . . toutefois, il aurait été plus prudent d’écrire

plot(t,real(xFourier),"r") pour pallier l’existence d’éventuelles erreurs de calculs.

III) Interprétations

A – Dépendance à Tet θ

Soyez le plus exhaustif possible dans vos réponses.

1. Que se passe-t-il dans le domaine fréquentiel si l’on modifie la période T?

2. Que se passe-t-il dans le domaine fréquentiel si l’on modifie le rapport cyclique θ?

Remarquez en particulier que

pour θ=1

2, il n’y a plus d’harmoniques paires (c2n= 0 sauf c0),

pour θ=1

3, il n’y a plus d’harmoniques c3n(sauf c0),

etc.

B – Phénomène de Gibbs : quand N→ ∞

3. Modifiez progressivement N(sans dépasser 128) en réexécutant l’ensemble de vos commandes,

avantageusement placées dans un fichier .m (toute modification annexe à des fins pratiques est

fortement encouragée).

Observez le phénomène de Gibbs et les fameux 9 %.

1

/

3

100%