Quelques leçons sur l'avenir de la protection sociale en Europe. Un petit ouvrage pas

toujours innovant mais à coup sûr stimulant.

En parcourant ces Trois leçons sur l’État-providence, on a souvent peine à croire que leur

auteur est aussi celui des célèbres Trois mondes de l’État-providence

. Non seulement parce que la lecture de ce livre est aussi passionnante que celle du

précédent était rébarbative (ces deux ouvrages n’étant clairement pas destinés au même

type de public), mais surtout car bien des points aveugles de Trois mondes sont

aujourd’hui au cœur de la réflexion de Gøsta Esping-Andersen. De toute évidence, des

multiples critiques adressées à son maître livre, le sociologue danois a su tirer quelques

leçons, dont découlent directement celles qu’il se sent aujourd’hui en devoir de nous livrer.

Un signe, d’ailleurs, ne trompe pas : pas une seule fois dans ce livre Esping-Andersen ne

fait référence aux Trois mondes.

Ces trois leçons ne sortent donc pas de nulle part. La sociologue féministe Jane Lewis a

insisté sur le fait que la typologie des systèmes d’État-providence proposée dans les Trois

mondes ne tenait pas compte de leur impact sur les rapports de genre et la condition faite

aux femmes

? Esping-Andersen estime désormais primordial de commencer tout affaires cessantes par

considérer la "révolution du rôle de femmes"

Trois leçons s ur l’État-providence

Gøsta Esping-Andersen

i

i

i

Société

Les leçons du professeur Esping-Andersen

. Les trois mondes pêchaient par un optimisme quelque peu naïf sur la capacité du système

scolaire à réduire les inégalités de destinée sociale ? Esping-Andersen a depuis lu

Bourdieu, qu’il évoque au détour d’une page – et si l’école reproduit finalement les

inégalités plus qu’elle ne les corrige, il pense alors nécessaire d’entreprendre de corriger

ces inégalités en amont, avant que les enfants ne soient scolarisés. On a pu juger que ses

"trois mondes" offraient une description très statique – voire datée – des systèmes de

protection sociale ? Esping-Andersen revendique aujourd’hui une approche résolument

dynamique, tenant compte tant des trajectoires de vie et des parcours professionnels de

chacun que des rapports générationnels entre tous.

La femme est l’avenir de la protection sociale

"Peu de bébés, des vies longues", voilà comment Esping-Andersen décrit succinctement le

principal défi auquel l’État-providence doit, dans cette perspective dynamique, aujourd’hui

faire face : le vieillissement de la population. Et ce défi ne pose pas qu’un problème de

financement des retraites. Le risque de dépendance des personnes âgées s’accroît aussi à

mesure que l’espérance de vie s’allonge. Or, il est de moins en moins vraisemblable que des

membres de la famille puissent arrêter de travailler pour s’occuper à plein temps de

personnes âgées devenues dépendantes. Peu vraisemblable, et peu souhaitable : que de

plus en plus de femmes aient un emploi correspond certes à un changement social majeur

et irréversible, mais c’est aussi une source non-négligeable de rentrées fiscales

supplémentaires pour l’État-providence. Pour prendre en charge ce risque "dépendance",

on pourrait alors souhaiter s’en remettre à des assurances privées. Mais à vrai dire, le

coût total pour la société resterait le même – tandis que les bénéfices, eux, seraient très

inégalement répartis. Il s’agit moins d’un problème d’efficacité économique que de justice

sociale. Esping-Andersen y insiste lourdement : que la protection sociale soit financée de

manière publique ou privée ne change strictement rien au montant de l’addition. Le

Danemark et les États-Unis consacrent aux dépenses sociales réelles (privées et publiques)

des parts de leur PIB sensiblement équivalentes. Si au Danemark ce sont les contribuables

qui paient, et aux États-Unis les consommateurs, en définitive le Danois moyen et

l’Américain moyen paient à peu près la même chose – mais reçoivent des prestations fort

différentes ! Parce que "tous les citoyens ne sont pas des citoyens moyens", 45 millions

d’Américains n’ont pas les moyens de se payer une assurance-maladie... Un brin irrité,

Esping-Andersen souligne donc que "la bonne question n’est pas de savoir si nous avons

les moyens de financer plus de dépenses sociales : nous y viendrons de toute façon".

Plutôt que de vouloir s’en remettre aux solidarités familiales ou aux vertus du marché,

l’État doit courageusement se préparer à la tempête qui vient. Pour financer de nouvelles

dépenses sociales inévitables, il n’a d’autre solution que d’élargir son assiette fiscale, et

pour cela, de renforcer l’emploi des femmes : faire non seulement en sorte que toutes les

femmes travaillent, mais aussi qu’elles gagnent plus, en travaillant tout au long de leur vie

et en interrompant le moins longtemps possible leur carrière pour des raisons familiales.

Telle est la première leçon d’Esping-Andersen. Pour aider les femmes à concilier leur vie

professionnelle et leur vie familiale, il faut mettre en place une politique audacieuse de

prise en charge collective, précoce et de qualité, des enfants en bas âge. C’est là sa

deuxième leçon. Cette politique, bien entendu, a elle aussi un coût, mais Esping-Andersen

ç p q , , , p g

estime que celui-ci sera plus que couvert par le gain occasionné par un surcroît de revenus

féminins. Sans compter que le travail des femmes a aussi un impact positif sur leurs

enfants : à tout prendre, mieux vaut avoir deux parents qui travaillent plutôt que de vivre

dans une famille avec de trop faibles revenus. Si les femmes peuvent compter sur le

soutien de l’État-providence, il est vraisemblable que nous ayons finalement plus de bébés

que prévu. Soutenus, encouragés et protégés plus tôt que leurs aînés par l’État, ces

enfants devraient être plus à même de faire face à l’âge adulte aux nouvelles exigences de

"l’économie de la connaissance" et de la "société post-industrielle"

. On aurait alors déjà réglé pour une bonne part le problème de leurs retraites : "Le bien-

être des personnes âgées est – et sera toujours – d’abord le résultat de leur parcours de

vie", qui dépend de leur parcours scolaire, lui-même fortement déterminé par des

inégalités sociales préexistantes que l’on espère enfin corriger en les attaquant dès le

berceau. Bien qu’elle puisse prêter à sourire, la troisième leçon est imparable : "une bonne

politique des retraites commence par les bébés."

Sur la voie de ce modèle social, les pays européens sont très inégalement engagés.

L’Espagne, l’Italie ou le Portugal sont d’autant plus loin d’ "achever la révolution

féminine" qu’ils l’entament à peine ! La France, en revanche, fait figure – pour une fois –

de bon élève : les Françaises parviennent déjà aujourd’hui à concilier relativement bien

maternité et carrière professionnelle. Mais on peut toujours mieux faire : l’égalité des

niveaux de rémunération et le "pouvoir de négociation" des femmes au sein de leur couple

gagneraient à être améliorés. Maintenant que les femmes ont réussi à "masculiniser"

leurs parcours de vie, en imposant l’idée qu’elles puissent elles aussi faire carrière,

Esping-Andersen considère surtout qu’il faudrait parvenir à "féminiser" les parcours de

vie masculins : faire en sorte que tous les hommes (et pas seulement les plus diplômés)

puissent s’impliquer dans les tâches ménagères et s’occuper de leurs enfants sans que cela

ne les pénalise dans leur vie professionnelle. Face à une "économie dure", qui fait peser

sur les hommes toujours plus de contraintes de productivité, il faut un État fort, qui non

seulement prend en charge les enfants dès le plus jeune âge mais s’efforce aussi de

redonner aux parents une véritable maîtrise de leur temps de travail.

Dynamiser notre système de protection sociale

Grâce à ces améliorations de nos systèmes de protection sociale, peut-être ferons-nous à

l’avenir plus d’enfants. Mais encore faudrait-il ne pas gâcher leur potentiel. Le principal

objectif de l’État-providence doit dès lors être de "garantir à tous les enfants un bon

départ". Cela semble l’évidence même, et pourtant : la façon dont a jusqu’ici été conçue la

protection sociale se préoccupe plus des adultes, au travail puis à la retraite, que des

enfants. Aussi l’État-providence doit-il désormais nous accompagner du berceau à la

tombe, veiller sur nous tout au long de notre parcours de vie, et ne pas se contenter de

nous indemniser ponctuellement lors des coups durs de l’existence. Il convient en somme

d’inventer une sécurité non plus seulement sociale, mais aussi durable. L’État-providence

doit réinventer sa mission. Il ne lui suffit plus de prévenir (assurance) ou de réparer

(assistance), il doit véritablement investir : investir dans l’avenir, ou plutôt dans ceux qui

l’incarnent, nos enfants. C’est là le retournement majeur auquel nous invite Esping-

Andersen : contre ceux qui ne cessent de pleurer les "charges sociales" et autres

i

Andersen : contre ceux qui ne cessent de pleurer les "charges sociales" et autres

"dépenses passives" de l’État-providence, il faut faire la preuve que celui-ci est encore

capable d’une démarche proactive et dynamique : bref, capable d’être à nos côtés plutôt que

sur notre dos et ce, dès le plus jeune âge. Dynamiser l’État-providence donc, plutôt que de

le dynamiter...

Esping-Andersen en est convaincu : "si nous investissons beaucoup dans nos enfants, les

retours sur investissement seront considérables." Cela étant dit, la forme concrète qu’il

entend donner à cet investissement reste relativement classique, et pour tout dire,

décevante. Pas un mot sur d’éventuelles dotations initiales en capital, semblables aux Kids

Account envisagés aux États-Unis ou aux Child Trust Fund mis en place au Royaume-Uni

. Esping-Andersen n’envisage en définitive que la création de services publics : plus de

crèches et d’établissements préscolaires – non seulement pour libérer les parents de leurs

contraintes parentales tant que leurs enfants ne sont pas scolarisés, mais aussi pour

limiter sur les enfants l’impact des différences de dotation en "capital culturel" dans leurs

foyers familiaux. Le principal souci d’Esping-Andersen est que nos enfants puissent tous

développer de manière égale leurs capacités cognitives, afin d’arriver avec des chances de

réussite relativement égales à l’école. Il est en somme moins préoccupé par les "gosses de

riches" que par les "fils de profs", qui non contents d’avoir des livres à la maison, ont en

plus des parents qui ont le temps de leur en faire la lecture...

Pour en finir avec "l’État-providence" (et sa crise)

On pourra donc juger les propositions concrètes d’Esping-Andersen assez peu innovantes.

L’impression qui prévaut est surtout qu’il nous invite en fin de compte tout simplement à

converger vers le paradis danois, là où les femmes et les hommes font tous également

carrière, où même les femmes hautement qualifiées font plusieurs enfants, et où ces

enfants sont pris en charge précocement par des services publics de grande qualité. Mais

cela ne doit en rien occulter la portée bien plus large de l’argument principal de ces Trois

leçons : la protection sociale a encore de beaux jours devant elle, pour peu que nous

fassions l’effort de repenser sa mission.

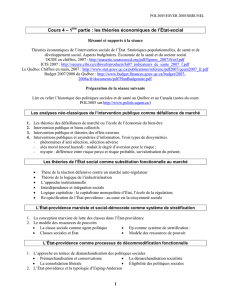

Faire cet effort suppose en fait de changer les termes du débat. Esping-Andersen le

souligne : "il est indispensable de réfléchir en termes de régimes de protection sociale", et

non plus en termes de.... mondes de l’État-providence ! Le terme d’État-providence est en

effet souvent trompeur – l’État n’est qu’un acteur parmi d’autres de la protection sociale –

quand il n’est pas tout simplement pernicieux. D’Émile Ollivier à Pierre Rosanvallon, on l’a

fréquemment accompagné d’une connotation négative : la providence étatique

encouragerait la passivité et la dépendance des plus déshérités

. L’État-providence nous apparaîtra donc d’autant moins inerte que nous cesserons de

l’appeler ainsi, et que nous procèderons à un calme examen de nos systèmes (ou régimes)

de protection sociale.

Bruno Palier sait sans doute tout cela mieux que personne

i

i

i

. C’est pourquoi on ne peut que regretter qu’il se soit contenté de "présenter" ces leçons

d’Esping-Andersen sur l’État-providence, sans véritablement nous livrer les siennes. Nous

aurions beaucoup gagné à un véritable dialogue entre les deux chercheurs. Cela aurait

notamment permis au sociologue danois de préciser sa pensée, en la confrontant d’un peu

plus près à certaines spécificités (pour ne pas dire "rigidités") du système français. Les

leçons de Gøsta Esping-Andersen et Bruno Palier sur la protection sociale européenne

seront donc pour une autre fois. Avec Esping-Andersen, le meilleur livre, c’est toujours le

prochain.

À lire également :

Sur le chômage et le précarité :

- Une critique du livre de Martin Hirsch et Gwenn Rosière,

La chômarde et le haut commissaire

(Oh Éditions), par Baptiste Brossard.

Dialogues sur la possibilité d'une action sincère en politique.

- Une critique de ce même livre,

La chômarde et le haut commissaire

(Oh Éditions), par Thomas Audigé.

Un ouvrage qui fera assurément débat, tout comme le sujet qu'il traite d'ailleurs.

- Une critique du livre de Nicolas Jounin,

Chantier interdit au public

(La Découverte), par Mathias Waelli.

Une enquête ethnographique exemplaire sur les contradictions du BTP et la réalité

quotidienne des chantiers.

- En complément, la

postface méthodologiquede l'ouvrage de Nicolas Jounin.

Sur la question du modèle social :

- Une critique du livre de Yann Algan et Pierre Cahuc,

La société de défiance. Comment le modèle social français s'autodétruit

(Éditions rue d'Ulm), par Nathalie Georges.

Yann Algan et Pierre Cahuc entreprennent un diagnostic économique de la France et

avancent des hypothèses pour sortir de la 'société de défiance'.

- Une critique du même livre,

La société de défiance. Comment le modèle social français s'autodétruit

(Éditions rue d'Ulm), par Olivier Blanchard.

- Une critique du livre de Edmund S Phelps

Rémunérer le travail

6

6

1

/

6

100%