See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/303306564

Cognition sociale

ArticleinEMC - Neurologie · May 2016

DOI: 10.1016/S0246-0378(16)65655-5

CITATIONS

3

READS

8,222

1 author:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

MRI correlates of episodic memory deficits in amyotrophic lateral sclerosis View project

Cognition sociale & neuropsychologie française View project

Maxime Bertoux

French Institute of Health and Medical Research

104 PUBLICATIONS1,741 CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Maxime Bertoux on 20 November 2017.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

17-022-E-30

Cognition

sociale

M.

Bertoux

Les

processus

neurocognitifs

qui

nous

permettent

d’interagir

avec

autrui

de

manière

adaptée

composent

la

«

cognition

sociale

»

qui

se

réfère

spécifiquement

à

la

manière

dont

nous

percevons,

traitons

et

interpré-

tons

les

informations

sociales.

Composante

non

négligeable

de

l’intelligence

humaine

pourtant

longtemps

négligée,

elle

jouit

depuis

une

quinzaine

d’années

d’un

intérêt

croissant,

proportionnel

au

développe-

ment

des

neurosciences

sociales.

Le

bon

fonctionnement

de

la

théorie

de

l’esprit,

de

l’empathie

et

de

la

reconnaissance

des

émotions

(permettant

d’inférer

ce

qu’autrui

pense

et

ressent),

de

même

qu’une

connaissance

des

normes

sociales

et

une

fine

analyse

des

contextes

nous

permettent

de

vivre

ensemble

en

«

harmonie

»

et

de

coopérer

efficacement,

deux

éléments

assurant

la

survie

de

l’espèce.

Soutenues

par

certains

processus

cognitifs

transversaux,

ces

fonctions

modulent

drastiquement

nos

comportements

sociaux

quotidiens

et

ont

une

influence

déterminante

sur

notre

bien-être

et

notre

réussite

sociale.

Cet

article

propose

un

aperc¸u

des

connaissances

actuelles

sur

la

cognition

sociale

et

les

fonctions

qui

y

sont

associées.

Il

en

présente

les

corrélats

neuroanatomiques

et

évoque

ensuite

les

maladies

neurologiques

et

psychiatriques

fréquemment

associées

à

–

ou

caractérisées

par

–

une

perturbation

de

la

cognition

sociale,

avant

de

terminer

par

un

court

inventaire

des

outils

neuropsychologiques

les

plus

fréquemment

utilisés

pour

son

évaluation

clinique.

L’article

souligne

l’importance

des

fonctions

de

la

cognition

sociale

dans

les

comportements

humains

et

l’adaptation

à

la

société.

Faisant

écho

à

la

reconnaissance

de

la

cogni-

tion

sociale

comme

étant

l’un

des

six

domaines

cognitifs

principaux

au

sein

du

manuel

diagnostique

et

statistique

des

troubles

mentaux

(cinquième

édition),

l’article

plaide

pour

une

évaluation

quasi

systéma-

tique

de

la

cognition

sociale

en

neurologie

et

en

psychiatrie

et

pour

le

développement

de

nouveaux

tests

cliniques

permettant

une

évaluation

rapide

mais

multidimensionnelle

de

ce

domaine

cognitif.

©

2016

Elsevier

Masson

SAS.

Tous

droits

réservés.

Mots-clés

:

Cognition

sociale

;

Théorie

de

l’esprit

;

Empathie

;

Émotions

;

Autisme

;

Démence

frontotemporale

Plan

■Introduction

1

■Fonctions

de

la

cognition

sociale

2

Théorie

de

l’esprit

2

Empathie

2

Reconnaissance

des

émotions

2

Régulation

émotionnelle

2

Sémantique

sociale

:

normes

conventionnelles

et

morales

2

Analyse

contextuelle

3

Mécanismes

aspécifiques

de

soutien

de

la

cognition

sociale

:

fonctions

exécutives

et

circuit

de

la

récompense

3

■Bases

neurales

3

■Maladies

de

la

cognition

sociale

4

■Évaluation

clinique

4

Théorie

de

l’esprit

5

Empathie

5

Reconnaissance

émotionnelle

5

■Conclusion

5

Introduction

Vouloir

définir

ce

qu’est

la

«

cognition

sociale

»

reviendrait

presque

à

définir

ce

qu’est

la

cognition

tant

l’humain

est

un

ani-

mal

social.

La

plupart

de

nos

activités

quotidiennes

sont

motivées

et/ou

modulées

par

des

buts

et

contextes

sociaux.

Il

en

est

ainsi

depuis

notre

enfance [1] et

il

en

sera

de

même

tout

au

long

de

notre

vie [2].

L’essentiel

de

nos

vies

étant

social,

il

est

difficile

de

dire

que

telle

ou

telle

fonction

cognitive

n’appartient

pas

à

la

cognition

sociale

;

notre

cerveau,

disproportionné

pour

notre

taille,

pour-

rait

d’ailleurs

être

le

pur

produit

d’une

évolution

nous

permettant

de

gérer

des

systèmes

sociaux

complexes [3].

La

cognition

sociale

se

réfère

spécifiquement

à

la

manière

dont

nous

percevons,

traitons

et

interprétons

les

informations

sociales.

La

cognition

sociale

per-

met

donc

de

reconnaître

les

émotions

des

autres,

de

deviner

ou

d’interpréter

leurs

sentiments,

croyances

ou

idées

et

d’y

répondre

de

manière

appropriée.

Elle

est

l’ensemble

des

processus

qui

nous

permet

de

comprendre

et

de

se

représenter

les

autres

personnes

et

groupes

sociaux,

de

réguler

nos

émotions,

d’établir

des

normes

sociales

et

morales

et

de

coopérer

ensemble.

En

bref,

la

cognition

sociale

est

la

somme

des

processus

neurocognitifs

nous

permet-

tant

de

nous

adapter

à

un

groupe

et

à

la

société.

EMC

-

Neurologie 1

Volume

0

>

n◦0

>

xxx

2016

http://dx.doi.org/10.1016/S0246-0378(16)65655-5

17-022-E-30 Cognition

sociale

Représentation cognitive

Théorie de l'esprit

Théorie de l'esprit cognitive Théorie de l'esprit affective / Empathie

cognitive

Se représenter les pensées,

croyances des autres

Se représenter les

sentiments des autres

Ressentir les sentiments des

autres

Représentation affective

Empathie

Empathie affective

Figure

1.

Représentation

sché-

matique

du

chevauchement

entre

théorie

de

l’esprit

et

empathie.

Du

fait

de

son

importance

cruciale

dans

les

relations

inter-

personnelles

et

la

psyché

humaine,

il

est

surprenant

de

voir

que

l’essentiel

des

découvertes

dans

ce

domaine

s’est

fait

après

2000.

Pionnière

à

vouloir

décrire

l’architecture

cognitive

de

la

pensée,

la

psychologie

de

l’intelligence

a

toujours

négligé

les

apti-

tudes

relatives

aux

relations

avec

autrui

et

celles-ci

n’ont

jamais

été

intégrées

au

modèle

Cattell-Horn-Carroll,

principal

modèle

de

l’intelligence [4].

Si

l’engouement

des

neurosciences

pour

la

cognition

sociale

conduit

progressivement

à

effacer

l’arbitraire

distinction

entre

cognitif,

émotionnel,

social

et

comportemen-

tal,

beaucoup

reste

à

faire

dans

ce

vaste

champ

si

longtemps

négligé.

Une

fois

n’est

pas

coutume,

c’est

de

l’étude

de

ses

troubles

que

nous

vient

de

nombreuses

connaissances

sur

la

cognition

sociale.

La

description

des

mécanismes

autistiques,

l’exploration

des

séquelles

des

lésions

cérébrales

ou

encore

l’étude

des

maladies

neurodégénératives

ont

permis

d’approfondir

nos

connaissances

sur

les

fonctions

et

régions

cérébrales

qui

sous-tendent

la

cogni-

tion

sociale [5,

6].

Certaines

études

dissèquent

ses

mécanismes

et

essaient

de

comprendre

leur

architecture,

leur

spécificité

ou

la

nature

de

leurs

interactions

avec

d’autres

fonctions

cognitives.

D’autres

montrent

à

quel

point

l’évaluation

de

la

cognition

sociale

représente

un

intérêt

clinique

capital.

Il

est

en

effet

bien

établi

que

les

troubles

de

la

cognition

sociale

sont

à

l’origine

d’un

handi-

cap

fonctionnel

important

:

ils

entraînent

une

baisse

de

la

qualité

de

vie

et

favorisent

le

chômage,

l’isolement,

la

survenue

de

pro-

blèmes

mentaux,

et

parfois,

de

comportements

criminels [7–10].

Ils

sont

également

source

de

tensions

et

de

ressentiment

importants

pour

les

proches

des

patient(e)s,

entraînant

des

conséquences

dra-

matiques

sur

leur

propre

santé

et

qualité

de

vie.

Au

cours

d’une

évaluation

clinique,

il

apparaît

ainsi

crucial

d’allouer

un

moment

pour

évaluer

les

fonctions

de

la

cognition

sociale,

que

je

décris

ici

succinctement.

Fonctions

de

la

cognition

sociale

Théorie

de

l’esprit

La

théorie

de

l’esprit

est

une

fonction

centrale

de

la

cognition

sociale

et

donc

un

facteur

déterminant

dans

les

rapports

sociaux

et

l’adaptation

à

un

environnement

social.

La

théorie

de

l’esprit

est

la

fonction

cognitive

qui

nous

permet

d’inférer

les

états

mentaux

d’autrui.

Elle

est

le

plus

souvent

divisée

en

théorie

de

l’esprit

cogni-

tive

et

affective.

La

première

permet

la

représentation

mentale

des

croyances,

intentions

ou

pensées

d’autrui

et

la

deuxième

la

repré-

sentation

mentale

des

émotions

ou

sentiments

d’autrui.

La

théorie

de

l’esprit

affective

est

également

appelée

«

empathie

cognitive

».

La

Figure

1

permet

d’illustrer

comment

théorie

de

l’esprit

et

empa-

thie

s’articulent

pour

la

majeure

partie

des

théoricien(ne)s

de

la

cognition

sociale [11].

L’une

(théorie

de

l’esprit)

traite

les

informa-

tions

davantage

cognitives

tandis

que

l’autre

(l’empathie)

traite

les

informations

plus

affectives.

Empathie

L’empathie

est

la

capacité

de

partager

et

de

comprendre

les

sentiments

des

autres.

C’est

une

fonction

fondamentale

de

l’expérience

émotionnelle

et

son

rôle

est

majeur

dans

les

inter-

actions

sociales

puisqu’elle

permet

la

communication

affective

et

motive

les

individus

à

agir

de

manière

prosociale,

notamment

en

favorisant

l’attachement [12].

L’empathie

peut

être

divisée

en

deux

composantes,

une

«

empathie

cognitive

»

superposable

à

la

théorie

de

l’esprit

affective,

qui

permet

la

représentation

mentale

des

émotions

ou

sentiments

d’autrui

et

une

«empathie

affec-

tive

»,

qui

permet

une

réponse

émotionnelle

aux

émotions

ou

sentiments

d’autrui.

L’empathie

affective

est

donc

la

capacité

à

ressentir

ce

qu’autrui

ressent

(e.g.

ressentir

de

la

tristesse

lors

du

chagrin

d’un(e)

proche),

aussi

appelée

«

contagion

émotion-

nelle

»,

ou

encore

de

ressentir

un

sentiment

différent

en

réaction

à

ce

qu’une

autre

personne

ressent

(e.g.

de

l’embarras

devant

une

personne

trop

joviale) [11,

13].

Notons

que

cette

distinction

entre

«

cognitif

»

et

«

affectif

»

est

ici

une

pure

distinction

de

lan-

gage

puisqu’il

s’agit

bien,

dans

un

cas

comme

dans

l’autre,

de

représentations

cognitives

véhiculant,

dans

le

deuxième

cas,

une

information

émotionnelle.

Reconnaissance

des

émotions

L’émotion

peut

être

définie

comme

une

expérience

psychophy-

siologique

résultant

d’une

confrontation

entre

stimuli

internes

(pensée,

représentation,

interprétation)

et

environnementaux.

Elle

se

traduit

par

une

réaction

interne

psychologique

et

génère

une

réaction

externe

motrice

(e.g.

tonus

musculaire,

tremble-

ments,

fuite,

etc.)

et

physiologique

(e.g.

pâleur,

rougissement,

augmentation

du

rythme

cardiaque,

etc.).

Pour

Darwin

déjà [14],

l’émotion

avait

fonction

d’adaptation,

de

communication

et

de

rétrorégulation.

Les

travaux

d’Ekman [15] ont

permis

d’identifier

sept

émotions

dites

«

canoniques

»

ou

universelles,

indépendantes

des

origines

culturelles

:

la

colère,

le

dégoût,

la

joie,

la

neutralité,

la

peur,

la

surprise

et

la

tristesse.

Malgré

les

débats

qui

accompagnent

cette

théorie [16],

la

majorité

des

auteur(e)s

s’inspirent

aujourd’hui

de

ces

travaux.

D’autres

travaux

nous

ont

permis

de

concevoir

l’émotion

comme

une

réponse

cérébrale

à

des

stimuli

récompen-

sant

ou

punissant [17].

Dans

cette

optique,

les

émotions

sont

donc

des

renforc¸ateurs

qui

ont

par

ailleurs

une

fonction

de

communi-

cation

spécifique [18].

La

reconnaissance

des

émotions

serait

donc

la

traduction,

par

un

autre

individu,

de

cette

communication [19].

Régulation

émotionnelle

Notre

capacité

à

réguler

nos

émotions

en

fonction

des

situations

auxquelles

nous

faisons

face

a

une

valeur

adaptative

évidente,

en

nous

permettant

par

exemple

de

rester

calme

face

au

danger

ou

encore

de

positiver

pour

finir

une

tâche

laborieuse [20].

S’il

ne

s’agit

pas

là

d’une

fonction

sociale

per

se,

cette

capacité

à

suppri-

mer

la

réponse

physiologique

externe

d’une

émotion

(suppression

émotionnelle)

ou

à

modifier

la

manière

dont

nous

évaluons

une

situation

pour

en

changer

notre

ressenti

(réévaluation

cognitive)

a

une

valeur

évidente

d’adaptation

sociale [21] (ou

in [22]).

Sémantique

sociale

:

normes

conventionnelles

et

morales

Savoir

interagir

normalement

avec

les

autres

dépend

également

d’un

ensemble

de

règles,

établies

pour

permettre

aux

humains

de

vivre

en

harmonie [23].

Ces

normes

sociales

sont

un

ensemble

de

croyances

partagées

de

tous

sur

ce

qui

constitue

un

comportement

2EMC

-

Neurologie

Cognition

sociale 17-022-E-30

approprié

ou

non

dans

une

situation

particulière [24].

Elles

sont

à

l’origine

des

lois

et

de

la

moralité [25,

26] et

peuvent

être

partagées

au

sein

d’une

culture

particulière

(e.g.

dire

bonjour

en

entrant

dans

une

boulangerie),

ou

sont

plus

universelles

et

à

forte

valeur

morale

(e.g.

ne

pas

jouer

avec

la

nourriture),

et

parfois

codifiées

et

établies

en

loi

(e.g.

ne

pas

tuer).

Bienséance,

étiquette,

conven-

tions

sont

d’autres

appellations

de

ce

stock

de

normes

sociales

que

nous

possédons

et

appliquons

tous

au

quotidien

sans

même

nous

en

rendre

compte.

“

Point

fort

Exemple

quotidien

du

respect

des

normes

sociales

et

de

la

manière

dont

elles

fac¸onnent

notre

comportement

Déjeunant

au

restaurant,

ce

sont

les

normes

sociales

qui

me

font

:

attendre

que

chacun

soit

servi

à

ma

table

avant

d’entamer

mon

plat,

mettre

mes

mains

et

non

mes

coudes

sur

la

table,

étendre

ma

serviette

sur

mes

cuisses

et

non

l’attacher

à

mon

col,

me

tenir

droit

sur

ma

chaise,

garder

une

conversation

«

de

bon

ton

»,

servir

les

autres

ou

leur

proposer

de

les

servir

quand

je

me

sers

de

l’eau,

dire

par-

don

quand

mon

bras

passe

devant

un

convive,

attendre

que

chacun

ait

terminé

pour

demander

l’addition,

payer

l’addition

équitablement

et

me

lever

sans

fracas.

D’autres

normes

peuvent

encore

m’encourager

à

laisser

ou

non

un

pourboire

sur

la

table

ou

directement

lors

du

paie-

ment.

Je

peux

également

me

conformer

à

d’autres

normes

sociales

me

faisant

entrer

dans

le

restaurant

avant

ma

par-

tenaire,

tirer

sa

chaise

pour

qu’elle

s’asseye

et

lui

tenir

la

porte

en

sortant.

D’autres

encore

peuvent

me

pousser

ou

m’empêcher

de

renvoyer

un

plat

s’il

n’est

pas

chaud,

à

accepter

ou

refuser

le

vin

qu’on

me

sert

si

son

goût

n’est

pas

à

ma

convenance,

à

exiger

que

l’on

change

mon

cou-

vert

si

celui-ci

est

d’une

propreté

discutable,

à

exiger

le

changement

ou

le

remboursement

d’un

plat

ou

d’une

boisson

si

elle

n’est

pas

à

la

hauteur

de

mes

attentes.

Politesse,

bienséance,

galanterie,

l’ensemble

de

ces

comportements

est

modulé

par

ma

propre

culture,

mon

genre,

mon

âge,

mon

éducation,

mon

environnement

socioculturel

et

économique

et

l’endroit

dans

lequel

je

déjeune.

Un

cadre

supérieur,

habitué

à

déjeuner

au

res-

taurant

et

à

un

certain

niveau

d’exigence

sera

plus

à

l’aise

avec

l’idée

de

renvoyer

une

bouteille

plutôt

qu’une

étu-

diante

issue

d’un

milieu

défavorisé

;

de

même,

il

n’aura

pas

la

même

exigence

dans

un

restaurant

étoilé

que

dans

une

pizzeria

de

quartier.

Le

respect

des

normes

et

leur

réciprocité

sont

renforcés

par

la

punition

sociale

(le

rejet)

ou

la

menace

de

cette

punition

et

per-

mettent

in

fine

la

coopération

humaine [27].

D’un

point

de

vue

cognitif,

l’application

de

ces

normes

implique

leur

apprentissage,

la

capacité

à

prédire

les

conséquences

d’une

action

impliquant

le

respect

ou

non

de

ces

normes,

la

prise

en

compte

de

ces

prédictions

pour

prendre

des

décisions

correctes

et

guider

son

comportement,

l’évaluation

des

états

mentaux

des

autres

dans

le

contexte

de

ces

normes

et,

éventuellement,

d’agir

en

conséquence

suite

à

une

transgression

de

ces

normes [26].

Analyse

contextuelle

Le

contexte

joue

un

rôle

important

dans

nos

propres

attitudes

et

représentations

cognitives

ou

affectives

mais

module

également

les

inférences

et

interprétations

que

nous

avons

des

états

men-

taux

ou

émotionnels

de

nos

congénères.

L’attitude

d’autrui

ne

peut

être

interprétée

efficacement

que

si

elle

est

contextualisée.

De

même

qu’un

visage

surpris

pourra

être

perc¸u

comme

effrayé

dans

un

contexte

effrayant,

ce

que

nous

savons

de

l’histoire

de

cer-

taines

personnes

est

un

contexte

qui

modulera

nos

actions

envers

eux.

La

régulation

émotionnelle

ou

l’adaptation

sociale

pour-

raient

aussi

être

considérées

comme

des

mises

à

jour

constantes

et

volontaires

du

contexte [28].

L’intégration

des

informations

contextuelles

sert

donc

la

cognition

sociale

et

modulerait

ses

fonctions [29,

30].

Elle

pourrait

être

imaginée

comme

une

boucle

interprétant

et

réinterprétant

sans

cesse

un

stimulus.

À

chaque

boucle,

l’analyse

viendrait

s’enrichir

d’informations

contextuelles

d’abord

évidentes

puis

plus

élaborées [31,

32].

À

terme,

l’analyse

contextuelle

permettrait

d’effectuer

des

prédictions,

basées

sur

des

informations

plus

abstraites

telles

que

la

nature

de

nos

relations

avec

les

autres

et

les

expériences

passées [29].

Mécanismes

aspécifiques

de

soutien

de

la

cognition

sociale

:

fonctions

exécutives

et

circuit

de

la

récompense

Comme

toute

fonction

de

haut

niveau,

la

cognition

sociale

repose

sur

des

systèmes

de

plus

bas

niveau

et

implique

des

fonc-

tions

cognitives

transversales

comme

le

langage,

la

mémoire

et

les

fonctions

exécutives [33,

34].

Le

lien

entre

fonctions

exécu-

tives

et

théorie

de

l’esprit

est

particulièrement

discuté

dans

la

littérature

(pour

une

revue [35]).

Certain(e)s

plaident

pour

une

dépendance

stricte,

considérant

la

théorie

de

l’esprit

comme

une

fonction

exécutive [36],

quand

d’autres

plaident

pour

une

relative

indépendance [37].

Il

semblerait

que

cognition

sociale

et

fonc-

tions

exécutives

soient

des

dimensions

bien

distinctes

de

l’esprit

humain,

mais

en

interaction [38].

Certaines

fonctions

exécutives

soutiendraient

en

effet

certains

aspects

de

la

cognition

sociale,

en

permettant

par

exemple

d’inhiber

notre

propre

état

men-

tal

ou

émotionnel

(inhibition

cognitive)

avant

de

changer

de

perspective

(flexibilité

mentale)

pour

inférer

celui

d’autrui [39,

40].

Les

capacités

d’abstraction

et

la

mémoire

de

travail

pourraient

également

être

impliquées

dans

la

création

et

le

maintien

de

cette

nouvelle

représentation [37].

Enfin,

l’inhibition

et

la

flexibilité

seraient

également

à

l’œuvre

dans

la

régulation

émotionnelle [31].

Le

système

de

la

récompense

est

un

autre

système

transversal

impliqué

dans

la

cognition

sociale.

Nos

échanges

et

interactions

sociales

sont

fac¸onnés

par

la

poursuite

de

récompenses

sociales

:

attractivité,

approbation,

acceptation,

reconnaissance,

récipro-

cité,

qui

vont

elles-mêmes

influencer

notre

statut

social

et

notre

réputation.

Ces

récompenses

sont

d’une

importance

critique

dans

notre

connaissance

d’autrui

et

le

développement

de

relations

non

superficielles,

deux

nécessités

à

l’adaptation

et

à

la

survie

de

l’espèce.

Au

sein

d’un

réseau

social

réel

(mais

aussi

«

en

ligne

»,

sur

internet),

elles

permettent

de

solidifier

les

liens

sociaux

et

de

réaffirmer

ou

de

caractériser

des

relations

(e.g.

relation

amicale,

romantique,

etc.) [41].

Elles

modulent

et

sont

modulées

par

des

fac-

teurs

tels

que

la

proximité,

la

confiance

et

le

soutien

et

sont

traitées

par

le

cerveau

de

la

même

manière

que

les

récompenses

primaires

(i.e.

nourriture

ou

sexe)

via

le

circuit

de

la

récompense,

impli-

quant

notamment

le

cortex

préfrontal

médian/ventromédian

et

le

striatum

ventral [42].

Bases

neurales

Du

fait

de

son

implication

centrale

dans

des

processus

tels

que

les

jugements

d’intentionnalité,

le

jugement

moral,

l’attribution

d’actions,

de

traits

de

caractère,

de

personnalité

et

l’anticipation

des

actions

d’autrui,

le

cortex

préfrontal

médian

constituerait

le

noyau

de

la

cognition

sociale

et

servirait

de

module

d’intégration

des

informations

sociales

plurimodales [43,

44].

De

nombreuses

études

lésionnelles

et

d’imagerie

fonctionnelle

montrent

le

rôle

crucial

du

cortex

préfrontal

médian

dans

la

théorie

de

l’esprit

(cf.

les

méta-analyses [45–47])

et

l’empathie [48,

49].

Le

cortex

cingulaire

antérieur,

du

fait

de

son

implication

dans

les

aspects

exécutifs

de

la

cognition

(e.g.

supervision,

contrôle,

inhibition),

serait

aussi

impliqué

dans

les

processus

de

régulation

émotionnelle [20] et

d’apprentissage

probabiliste,

à

l’œuvre

dans

l’intégration

de

nou-

velles

normes

et

récompenses

sociales.

EMC

-

Neurologie 3

17-022-E-30 Cognition

sociale

1

3

5

7

2

4

6

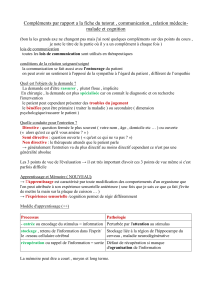

Figure

2.

Localisation

des

corrélats

neuroanato-

miques

de

la

théorie

de

l’esprit.

1.

Jonction

tem-

poropariétale

;

2.

pôle

temporal

;

3.

cortex

orbito-

frontal

;

4.

insula

;

5.

amygdale

;

6.

cortex

préfron-

tal

médian

;

7.

cortex

préfrontal

ventromédian.

Le

cortex

orbitofrontal

semble

également

capital

pour

évaluer

la

valence

émotionnelle

d’un

stimulus

en

contexte

et

pour

déter-

miner

la

justesse

d’une

possible

réponse

envers

lui [21,

50].

Cette

région,

centrale

dans

le

codage

des

valeurs

et

dans

l’évaluation

des

contingences,

permettrait

d’éviter

la

transgression

des

normes

lors

de

la

réalisation

d’une

action [51,

52].

Cette

région

est

en

outre

importante

pour

la

reconnaissance

de

la

colère,

une

expression

généralement

associée

à

la

transgression

d’une

règle [18].

La

jonction

temporopariétale

est

impliquée

dans

de

nombreux

processus

à

l’œuvre

dans

la

théorie

de

l’esprit,

notamment

pour

inférer

ou

prédire

les

états

mentaux

d’une

personne

à

partir

des

diverses

informations

disponibles

sur

celle-ci [30,

47].

L’insula

assurerait

la

coordination

entre

les

informations

des

milieux

internes

et

externes [29],

une

étape

essentielle

de

l’analyse

contextuelle

et

de

l’apprentissage

par

renforcement,

deux

fonc-

tions

capitales

de

l’intégration

des

normes

sociales [53,

54].

Cette

région

est

aussi

capitale

pour

la

reconnaissance

du

dégoût [55].

Le

pôle

temporal

effectuerait

l’association

entre

les

stimuli

(situation,

inférence,

etc.)

et

le

contexte [29].

Il

serait

égale-

ment

impliqué

dans

les

tâches

de

théorie

de

l’esprit [56].

Plus

globalement,

le

lobe

temporal

pourrait

permettre

le

stockage

et

l’indexation

des

normes

ou

caractéristiques

sociales

inva-

riantes [57].

L’amygdale,

impliquée

dans

la

reconnaissance

de

la

peur [58],

permet

plus

généralement

la

détection

des

stimuli

à

valeur

émo-

tionnelle

et

jouerait

ainsi

un

rôle

important

dans

la

régulation

émotionnelle.

Ces

régions,

représentées

sur

la

Figure

2,

sont

les

principales

régions

impliquées

dans

les

divers

processus

de

la

cognition

sociale [43,

45–47].

D’autres

régions

sont

également

impliquées

dans

la

cognition

sociale,

à

des

degrés

divers

de

spécificité

et

d’importance.

Le

stria-

tum,

central

dans

l’apprentissage

associatif

(entre

un

stimulus

et

sa

valeur)

et

prédictif

(quand

l’association

précédente

n’est

pas

constante

mais

probable) [17] aurait

un

rôle

important

dans

l’apprentissage

et

l’adaptation

aux

normes

sociales [53,

54,

59] et

dans

la

poursuite

des

récompenses

sociales [41].

Citons

aussi

le

précu-

néus,

impliqué

dans

l’imagerie

mentale [60],

le

cervelet [61] dont

le

rôle

dans

les

aspects

les

plus

abstraits

de

la

cognition

sociale

a

été

démontré

et

encore

les

régions

prémotrices,

ou

plus

généralement

le

système

des

neurones

miroir [62],

impliqué

plus

spécifiquement

dans

la

perception

de

la

douleur.

Maladies

de

la

cognition

sociale

Toute

atteinte

cérébrale

peut

potentiellement

avoir

un

impact

sur

la

cognition

sociale

à

des

degrés

divers.

Ces

troubles

peuvent

s’observer

après

une

lésion

cérébrale

causée

lors

d’un

accident

vasculaire

ou

d’un

traumatisme

crânien

et

peuvent

être

les

symp-

tômes

précoces

de

certaines

maladies

neurodégénératives [63,

64].

Elle

est

particulièrement

affectée

dans

les

maladies

suivantes

:

•

l’autisme

est

un

des

troubles

neurodéveloppementaux

les

plus

fréquents,

caractérisé

par

un

trouble

de

la

communication

et

de

l’interaction

sociale

et

des

comportements

restreints

et

répé-

titifs [65].

En

plus

d’un

déficit

intellectuel

fréquent,

on

peut

observer

dans

l’autisme

un

déficit

de

reconnaissance

émotion-

nelle

(in [66]),

une

baisse

de

l’empathie

affective

et

une

atteinte

variable

de

la

théorie

de

l’esprit [67] ;

•

la

schizophrénie

est

un

trouble

neuropsychiatrique

survenant

habituellement

entre

15

et

30

ans

avec

une

prévalence

de

1

%.

Les

patient(e)s

atteint(e)s

de

schizophrénie

présentent

des

diffi-

cultés

à

identifier

les

émotions

faciales [68] et

un

déficit

variable

de

théorie

de

l’esprit [69] ;

•

la

démence

frontotemporale

est

la

deuxième

maladie

neuro-

dégénérative

du

sujet

jeune

après

la

maladie

d’Alzheimer

;

elle

est

caractérisée

par

de

nombreux

troubles

du

comportement

associés

à

l’atrophie

corticale

préfrontale,

insulaire

et

tempo-

rale.

Les

patient(e)s

présentent

un

trouble

de

la

reconnaissance

émotionnelle [6,

64,

70],

un

trouble

général

et

sévère

de

la

théo-

rie

de

l’esprit [37,

64,

71],

de

la

régulation

émotionnelle [72] ainsi

qu’une

baisse

de

l’empathie [73] et

une

perturbation

du

circuit

de

la

récompense [74,

75] ;

•

la

maladie

d’Alzheimer,

maladie

neurodégénérative

la

plus

fré-

quente,

entraîne

un

trouble

de

régulation

émotionnelle [76],

des

difficultés

de

théorie

de

l’esprit [77] et

un

trouble

de

la

reconnais-

sance

des

émotions [70].

Ces

troubles

seraient

toutefois

liés

à

la

sévérité

de

l’atteinte

cognitive

globale [70,

78] ;

•la

maladie

de

Parkinson

:

un

trouble

de

la

reconnaissance

émo-

tionnelle

peut

s’observer

dans

la

maladie

de

Parkinson [79] de

même

qu’une

dysfonction

de

certains

aspects

de

la

théorie

de

l’esprit

et

de

l’empathie,

corrélés

à

la

dégradation

cognitive

glo-

bale [80] ;

•

autres

maladies

:

on

observe

également

une

atteinte

variable

de

la

cognition

sociale

dans

la

dépression

(liée

à

la

sévérité

des

symptômes

dépressifs

et

à

l’altération

exécutive [81]),

dans

le

trouble

bipolaire

(plus

sévère

en

phase

aiguë

mais

également

présente

chez

les

patient(e)s

euthymiques [82]),

la

maladie

de

Huntington

(atteinte

sévère) [83],

le

trouble

de

l’attention

avec

ou

sans

hyperactivité

(atteinte

légère) [84],

la

sclérose

latérale

amyotrophique

(où

les

troubles

seraient

liés

à

l’atteinte

exé-

cutive) [85],

la

démence

sémantique [86] mais

aussi

la

sclérose

en

plaques,

les

syndromes

de

Williams,

de

Prader-Willi,

de

Turner,

de

Rett

et

d’Angelman

et

l’alcoolodépendance [87].

Évaluation

clinique

Considérant

l’importance

de

la

cognition

sociale

dans

les

comportements

humains,

l’étendue

et

la

complexité

des

méca-

nismes

impliqués

dans

son

bon

fonctionnement

et

le

nombre

de

maladies

qui

peuvent

les

affecter,

l’évaluation

de

la

cognition

sociale

est

capitale

en

neurologie

et

en

psychiatrie.

Son

impor-

tance

a

d’ailleurs

été

reconnue

dans

la

cinquième

édition

du

manuel

diagnostique

et

statistique

des

troubles

mentaux

(DSM-

5)

qui

considère

désormais

la

cognition

sociale

comme

l’un

des

six

principaux

domaines

cognitifs [65].

Les

raisons

de

conduire

une

évaluation

de

la

cognition

sociale

sont

évidentes

pour

quantifier

et

caractériser

les

troubles

d’un(e)

patient(e),

orienter

son

diag-

nostic

et

apprécier

l’efficacité

d’une

intervention

thérapeutique.

Lors

de

cette

évaluation,

il

est

également

important

d’identifier

si

les

troubles

observés

sont

à

imputer

à

un

trouble

spécifique

de

4EMC

-

Neurologie

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%