Cholestase : Conduite à tenir, Diagnostic et Traitement

Telechargé par

Mohamed Amine Ait Lhadj

Conduite à tenir devant une cholestase

J.-A. Bronstein, J.-L. Caumes, M. Richecoeur, A.-S. Lipovac

La cholestase est une situation clinique fréquente en pratique quotidienne. Elle peut être évoquée devant

des signes cliniques (ictère, prurit), ou biologiques (augmentation des phosphatases alcalines [PAL], des

cGT). La cholestase peut être isolée ou associée à d’autres anomalies clinicobiologiques qui peuvent

accompagner ou révéler une maladie hépatobiliaire. La démarche diagnostique est grandement facilitée

par l’échographie abdominale. De nouvelles techniques d’imagerie médicale, notamment la

cholangiographie par résonance magnétique et l’échoendoscopie, sont plus sensibles que la

tomodensitométrie. Le cathétérisme rétrograde par voie endoscopique ne garde que des indications à

visée thérapeutique. On distingue habituellement les cholestases intrahépatiques, des cholestases

extrahépatiques.

© 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Mots clés : Cholestase ; Cholestase intrahépatique ; Cholestase extrahépatique ; Ictère ; Prurit ;

Échographie abdominale ; Cholangiographie par résonance magnétique

Plan

¶Physiopathologie 1

Mécanismes 1

Conséquences 1

¶Circonstances de découverte 2

¶Diagnostic positif : le syndrome cholestatique 2

Cholestase clinique 2

Cholestase biologique 2

¶Diagnostic étiologique 3

Arguments du diagnostic 3

Explorations morphologiques 3

Étiologies 4

¶Traitement 5

En cas de cholestase extrahépatique 5

En cas de cholestase intrahépatique 5

■Physiopathologie

Mécanismes

La cholestase est définie par la diminution du débit de bile

dans le duodénum. Cela peut refléter une anomalie du métabo-

lisme de la bile, du pôle basal de l’hépatocyte à l’ampoule de

Vater. On distingue habituellement les cholestases extrahépati-

ques et les cholestases intrahépatiques.

Cholestases extrahépatiques

Une obstruction des canaux biliaires détermine successive-

ment une dilatation des voies biliaires extrahépatiques, des

voies biliaires intrahépatiques, une augmentation de la perméa-

bilité canaliculaire, une inversion de la polarité de l’hépatocyte

qui font que les substances normalement sécrétées dans la bile

vont refluer dans le sang. Quand la cholestase se prolonge, elle

détermine, par des mécanismes inconnus, une néocanaliculoge-

nèse, une fibrose puis une cirrhose appelée cirrhose biliaire

secondaire.

Cholestases intrahépatiques

Elles peuvent être dues :

• soit à une obstruction des voies biliaires intrahépatiques, par

altération des canaux biliaires comme dans la cirrhose biliaire

primitive, ou par une tumeur comprimant les voies biliaires ;

• soit à une altération des systèmes de transport hépatocytaires

responsables de la sécrétion biliaire. Au niveau de la mem-

brane basale de l’hépatocyte, il s’agit principalement de

l’adénosine triphosphate (ATP) Na+ , K+ dépendante (Na+ ,

K+ - ATPase). Cette pompe électrogénique permet de mainte-

nir le gradient transmembranaire de sodium comme source

d’énergie pour la captation de nombreux substrats. Au niveau

intracellulaire, les substrats peuvent rejoindre le pôle canali-

culaire soit par diffusion (généralement sous forme liée à des

protéines), soit éventuellement par une voie vésiculaire

impliquant le réticulum endoplasmique et l’appareil de Golgi.

Au niveau de la membrane canaliculaire, les acides biliaires

sont transportés par deux systèmes. L’un est un transporteur

dépendant de l’ATP, l’autre est un système électrogénique

dépendant du potentiel de membrane. L’atteinte de ces

transporteurs, en particulier par les médicaments, peut

entraîner une cholestase.

Conséquences

Les manifestations cliniques et biologiques de la cholestase

résultent (Tableau 1):

• de l’accumulation dans le sang et d’autres tissus de substances

normalement excrétées dans la bile, incluant les acides

biliaires, la bilirubine, les lipides biliaires et plusieurs enzymes

de la membrane cytoplasmique des hépatocytes ;

• de la malabsorption des graisses et des vitamines liposolubles

A, D, E, K provenant d’une concentration postprandiale

insuffisante d’acides biliaires dans la partie haute de l’intestin

grêle.

¶7-007-B-15

1Hépatologie

■Circonstances de découverte

Différents tableaux peuvent se présenter :

• soit un contexte bruyant (fièvre, encéphalopathie). Il est alors

urgent d’en rechercher la cause et de la traiter ;

• soit l’absence de signe de gravité. On a alors le temps de faire

le point. Il peut s’agir de signes cliniques ou biologiques

révélant ou compliquant une maladie hépatobiliaire, il peut

s’agir d’une anomalie purement biologique de découverte

fortuite.

■Diagnostic positif : le syndrome

cholestatique (Tableau 1)

Cholestase clinique

L’ictère et le prurit sont les manifestations essentielles.

L’ictère se caractérise par une coloration jaune des conjonctives

et des téguments. Les urines sont foncées, les selles sont

décolorées. L’intensité de l’ictère est variable. En cas d’ictère

intense, la peau peut avoir des reflets verdâtres. L’ictère n’est pas

constant au cours de la cholestase. Il peut apparaître très

tardivement des semaines, voire des années après comme au

cours de la cirrhose biliaire primitive.

Le prurit est très probablement en rapport avec la présence de

sels biliaires dans la peau, mais aussi à la fixation de ligands des

opiacés endogènes sur les récepteurs centraux et d’une activa-

tion des mastocytes avec libération de médiateurs dont l’hista-

mine.

[5, 11]

C’est un signe majeur mais inconstant de la

cholestase survenant chez 20 à 50 % des malades ictériques et

chez la plupart des malades ayant une cirrhose biliaire

primitive.

Ce syndrome clinique classique ne préjuge pas forcément du

mécanisme de la cholestase.

Cholestase biologique

Elle se définit par l’élévation de la bilirubine conjuguée (BC),

de la phosphatase alcaline (PAL), une augmentation de la

gammaglutamyl transpeptidase (cGT) à des taux supérieurs à

deux fois la normale, une augmentation du cholestérol sérique

et de la concentration des sels biliaires, ainsi que la présence de

la bilirubine dans les urines.

[9]

Un autre marqueur peut être

rajouté ; augmentation de la 5’ nucléotidase (5NU), spécifique

d’une maladie hépatobiliaire.

Phosphatases alcalines

L’origine de la PAL est hépatique, intestinale, rénale et

placentaire. Une élévation supérieure à quatre fois la valeur

normale est retrouvée chez 75 % des patients présentant une

cholestase prolongée. Une augmentation de cette importance se

rencontre dans les obstructions. Malgré tout, cette augmenta-

tion ne préfigure pas de la nature intra- ou extrahépatique de

l’obstruction. Une élévation modérée jusqu’à trois fois la valeur

normale n’est pas spécifique de telle ou telle maladie hépatobi-

liaire. Les principales causes d’élévation de la PAL sont l’obs-

truction partielle des voies biliaires, la cirrhose biliaire primitive,

la cholangite sclérosante, les ductopénies biliaires, les médica-

ments comme les androgènes, la phénytoïne, certaines granu-

lomatoses (sarcoïdose).

Gammaglutamyl transpetidase

L’élévation de la cGT reflète le même spectre d’anomalies que

l’augmentation des PAL. L’augmentation de la cGT est souvent

corrélée avec celle des PAL. Quelques auteurs ont suggéré que la

cGT avait une meilleure sensibilité que la PAL, mais elle

manque de spécificité. L’augmentation de la cGT est notée dans

un nombre de situations cliniques (maladies du pancréas,

infarctus du myocarde, diabète, bronchopathie chronique

obstructive). L’augmentation de la cGT est un test sensible dans

l’alcoolisme variant entre 52 et 94 %. Compte tenu de son

manque de spécificité, une élévation de la cGT sans augmenta-

tion de la PAL ou de la 5NU ne doit pas orienter vers une

maladie hépatique.

5’ nucléotidase

L’élévation de cette enzyme est rencontrée dans les mêmes

circonstances que la PAL. Elle détecte aussi bien les obstacles, les

infiltrations, et les processus occupants. Si les valeurs des deux

enzymes (PAL et 5NU) sont souvent corrélées, leurs variations

ne sont pas forcément proportionnelles. Ainsi, chez certains

patients, une enzyme peut être élevée et l’autre normale. Ainsi,

l’intérêt majeur du dosage de la 5NU est sa grande spécificité.

Une élévation de cette enzyme associée à une augmentation des

PAL suggère une origine hépatique chez une personne non

enceinte. Cependant, compte tenu de l’existence d’exception-

nelle dissociation entre ces deux enzymes, une augmentation de

la PAL sans élévation des 5NU peut être aussi d’origine

hépatique.

On distingue habituellement les cholestases récentes ou de

courte durée qui apparaissent souvent dans un contexte suggé-

rant leur étiologie. Dans les cholestases prolongées ou chroni-

ques, la cholestase peut être initialement anictérique,

asymptomatique ou entraîner un prurit et/ou une asthénie. Il

existe une augmentation de la concentration circulante des

acides biliaires, des PAL et de la cGT. L’activité des aminotrans-

férases est modérément élevée. La cholestase devient ensuite

ictérique. Le prurit est fréquent, mais non constant. Il existe

une stéatorrhée, entraînant une malabsorption des graisses et

des vitamines liposolubles. Un amaigrissement apparaît. Une

pigmentation de mélanine peut s’ajouter à l’ictère. Des xantho-

mes sous-cutanés secondaires à l’hypercholestérolémie peuvent

se développer, en particulier sur les paupières. La malabsorption

de la vitamine A et de la vitamine E entraîne exceptionnelle-

ment des symptômes chez l’adulte. L’ostéopénie est, en revan-

che, fréquente, mais la malabsorption de la vitamine D ne joue

pas un rôle important. Il s’agit essentiellement d’une ostéopo-

rose. Cette ostéopénie peut être asymptomatique ou entraîner

des douleurs osseuses, des tassements vertébraux et des fractu-

res. La bilirubine conjuguée dépasse rarement 500 µmol/l.

Lorsque la bilirubine dépasse 500 µmol/l, il faut rechercher soit

une insuffisance rénale, soit une hémolyse associée. Le taux de

prothrombine (TP) peut être abaissé du fait d’une malabsorption

de la vitamine K. Le facteur V est normal ou augmenté et ne

baisse qu’au stade terminal de la maladie lorsque survient une

insuffisance hépatocellulaire.

Tableau 1.

Signes cliniques et biologiques du syndrome cholestatique.

Conséquences cliniques

A. Primaires : accumulation des constituants biliaires

Bilirubine Ictère

Acides biliaires Prurit

Substances pruritogènes

Lipides Xanthomes, xanthélasma

Anomalies morphologiques des hématies

Cuivre Anneau de Kayser-Fleischer

Enzymes hépatiques Phosphatases alcalines

5’ nucléotidase

Gammaglutamyl transpeptidase

B. Secondaires : diminution de la concentration intestinale d’acides

biliaires entraînant la malabsorption de

Graisses alimentaires Stéatorrhée

Amaigrissement

Vitamine A Héméralopie

Vitamine D Ostéomalacie

Vitamine E Neuromyélopathie

Vitamine K Syndrome hémorragique

7-007-B-15

¶

Conduite à tenir devant une cholestase

2Hépatologie

■Diagnostic étiologique

Arguments du diagnostic

L’interrogatoire doit rechercher : la prise de médicaments, de

drogues, d’alcool, rechercher des facteurs de risque d’infections

par les virus hépatotropes, les antécédents chirurgicaux, en

particulier une cholécystectomie, des antécédents familiaux et

personnels de maladies du foie, le statut au virus de l’immuno-

déficience humaine (VIH), un séjour outre-mer.

Il est utile de rechercher ensuite les signes cliniques accom-

pagnant l’installation de la cholestase : douleur de type biliaire,

ou pancréatique, altération de l’état général, fièvre.

L’examen clinique peut révéler un signe de Courvoisier, des

signes d’insuffisance hépatocellulaire ou d’hypertension portale,

comme une ascite, une splénomégalie, des angiomes stellaires,

ou une gynécomastie. Certains éléments suggèrent l’étiologie

néoplasique comme un gros foie nodulaire et douloureux, une

vésicule palpable, des adénopathies sus-claviculaires.

Les examens biologiques simples permettent une orientation

étiologique. Une polynucléose oriente plutôt vers une angiocho-

lite, une hépatite alcoolique, une leucopénie vers une hépatite

virale, l’hyperéosinophilie vers une hépatite médicamenteuse. Une

anémie évoque un saignement ou un cancer, une polyglobulie un

syndrome paranéoplasique. Les aminotransférases (AT) très élevées

orientent vers une hépatite (virale, toxique, médicamenteuse). Les

AT élevées peuvent se rencontrer au cours des obstructions

biliaires aiguës. Les AT élevées de façon modérée se rencontrent

dans la cholestase pure et dans toutes les maladies aiguës ou

chroniques du foie. Une hypergammaglobulinémie oriente vers

une hépatopathie chronique, un bloc bc vers une cirrhose.

D’autres marqueurs peuvent être recherchés : tests sérologiques

pour les virus hépatotropes, surcharge ferrique (coefficient de

saturation de la sidérophiline, ferritine), recherche d’autoanticorps

(anticorps antimitochondries, antimuscles lisses, anti-liver/kidney

microsomes

[anti-LKM]), recherche d’un déficit de la céruléoplas-

mine, d’un déficit en $1-antitrypsine.

Explorations morphologiques

Échographie

L’échographie est l’examen morphologique de choix à réaliser

dans le diagnostic étiologique des cholestases. La facilité d’accès,

le caractère non invasif, peu onéreux, non ionisant, l’absence de

contre-indication sont autant de facteurs qui font que cet

examen est le prolongement naturel de l’examen clinique. Il

peut être réalisé au lit du malade. Il permet de savoir s’il s’agit

d’une cholestase extrahépatique par la mise en évidence d’une

dilatation des voies biliaires. La sensibilité de cet examen dans

la détection d’une dilatation des voies biliaires et d’une obstruc-

tion des voies biliaires varie entre 55 et 91 %.

[13, 14]

La

sensibilité augmente lorsque la concentration sérique en

bilirubine s’aggrave et avec la durée prolongée de l’ictère.

[6]

Le

canal hépatique commun, dont le diamètre transversal est

inférieur à 7 mm, doit être considéré comme normal. Un

obstacle est possible lorsqu’il est plus large.

Dans un petit nombre de cas, cet examen peut se solder par

un résultat faussement négatif, soit en raison d’une erreur de

l’échographiste, soit lorsqu’il n’existe pas de véritable dilatation

comme c’est parfois le cas au cours d’une lithiase de la voie

biliaire principale, ou bien en cas d’obstacle récent. D’autres

situations peuvent ne pas entraîner une dilatation des voies

biliaires : une infiltration pariétale diffuse, une cholangite

sclérosante.

Les voies biliaires intrahépatiques normales peuvent être

détectées. Lorsqu’elles sont dilatées, elles deviennent évidentes

et sont parfois plus larges que les branches portales adjacentes

(signes du canon de fusil). Le doppler est un moyen utile pour

différencier les vaisseaux des voies biliaires, car ces dernières ne

génèrent aucun signal enregistrable. Les dilatations intrahépati-

ques sont plus évidentes dans le lobe gauche, même en cas

d’obstruction symétrique car ce secteur est plus facilement

étudié. Quand les voies biliaires intrahépatiques sont dilatées,

l’obstruction biliaire est presque certaine.

Cholangiographie par résonance magnétique

ou bili-IRM

Comme pour toutes les techniques d’IRM, il y a plusieurs

stratégies pour effectuer une bili-IRM. Toutes utilisent, à la base,

une séquence fortement pondérée en T2 dans laquelle les

fluides stationnaires, tels que la bile et les sécrétions pancréati-

ques, ont un hypersignal intense par rapport aux tissus hépati-

que ou pancréatique environnants. Les voies biliaires intra- et

extrahépatiques normales sont visualisées dans plus de 90 % des

cas.

[15]

Les variantes anatomiques sont dépistées avec préci-

sion.

[19]

L’existence et le site d’un obstacle biliaire sont

respectivement déterminés dans 90 à 100 % et 85 à 100 % des

cas.

[20]

Les lésions bénignes ou malignes sont distinguées dans

au moins 80 % des cas.

[4]

Les calculs de la voie biliaire principale sont détectés à partir

de 4 mm de diamètre, mais ne peuvent être différenciés d’un

caillot sanguin, d’une tumeur, d’un sludge, ou de parasites.

[3]

En

cas de dilatation de la voie biliaire principale, la sensibilité pour

dépister une lithiase de la voie biliaire principale de plus de

4 mm est de 90 à 95 % par rapport à la cholangiographie

rétrograde perendoscopique.

[2]

Le rôle de la bili-IRM dans le

diagnostic des cancers des voies biliaires n’est pas encore bien

défini. La valeur prédictive positive de détection d’un cholan-

giocarcinome est de 86 %, la valeur prédictive négative de

98 %.

[7]

Ces résultats sont peut-être surestimés.

[16]

La bili-IRM

permet de détecter et d’évaluer l’extension des obstructions

hilaires et périhilaires.

[23]

En cas de pancréatite aiguë, la bili-

IRM est utile pour évaluer les voies biliaires, la présence d’une

lithiase, l’aspect des canaux pancréatiques, la présence de kystes

pancréatiques.

[18]

Elle permet aussi de distinguer un cancer du

pancréas d’une pancréatite chronique.

[1]

Actuellement, son

principal inconvénient est sa disponibilité réduite.

[21]

Échoendoscopie

Cet examen permet d’évaluer le canal hépatique commun en

positionnant l’extrémité de l’endoscope dans la portion verticale

du duodénum. La portion basse du canal hépatique et

l’ampoule sont alors bien dégagées. Cette méthode apparaît être

la seule capable de permettre une image de l’ampoule. Elle

semble avoir une très bonne sensibilité et spécificité pour le

diagnostic de carcinome de l’ampoule et pour celui de calcul

enclavé dans le canal cholédoque.

[10]

Tomodensitométrie (TDM)

Sa sensibilité et sa valeur prédictive sont comparables à celle

de l’échographie dans le diagnostic d’obstruction. Sa place est

limitée dans l’exploration de première intention des voies

biliaires. En revanche, son intérêt principal réside dans le bilan

d’extension à distance des tumeurs biliopancréatiques.

[8]

La

TDM est plus sensible que l’échographie pour identifier de petits

abcès, des collections extrahépatiques, de l’air et des

calcifications.

Cholangiographie rétrograde perendoscopique

(CPRE)

Une opacification rétrograde des voies biliaires peut être

effectuée lorsqu’un cathétérisme endoscopique de la papille est

possible. Le taux de succès est habituellement supérieur à 90 %.

Cette méthode montre le pôle inférieur de l’obstruction et

permet une sphinctérotomie lorsqu’elle est nécessaire, aussi bien

que la visualisation et des biopsies de l’ampoule de Vater. Si une

lésion obstructive peut être cathétérisée, une endoprothèse peut

être déployée à partir du bas.

Biopsie hépatique (PBH)

Cet examen a une place privilégiée dans l’approche diagnos-

tique et la recherche d’une cholestase chronique. Cet examen

s’attache à rechercher :

• des signes d’obstacle pour éliminer une pathologie sur l’arbre

biliaire extrahépatique ;

• une maladie de l’arbre biliaire intrahépatique en recherchant

des signes caractéristiques d’une cirrhose biliaire primitive à

un stade floride ou une cholangite sclérosante primitive ;

Conduite à tenir devant une cholestase

¶

7-007-B-15

3Hépatologie

• une infiltration granulomateuse comme dans la sarcoïdose ;

• enfin l’examen anatomopathologique permet parfois de

rattacher une cholestase purement biologique et sans traduc-

tion histologique à une stéatose, une hyperplasie nodulaire

régénérative, une maladie vasculaire, etc.

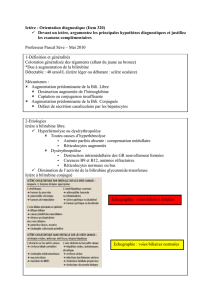

Étiologies (Fig. 1)

Il est important dans un premier temps de dépister les

urgences qui incitent à un diagnostic et un traitement précoces.

En l’absence d’urgence, deux situations cliniques sont alors

possibles : il existe un contexte clinique ou non. L’échographie

guide le diagnostic. Le bilan clinique et échographique permet

un diagnostic dans 75 % des cas.

[17]

Si l’échographie est

normale, la bili-IRM, l’échoendoscopie, la PBH sont alors

envisagées au cas par cas.

Situation d’urgence clinique

Angiocholite

Il s’agit d’un tableau d’ictère douloureux et fébrile, d’intensité

variable. La triade de Charcot n’est présente que dans un peu

plus d’un tiers des cas. La douleur est absente dans 25 % des

cas. La polynucléose franche est un élément d’orientation. La

possibilité est l’évolution vers un syndrome septicémique. Dans

5 % des cas l’échographie ne montre ni lithiase, ni dilatation

des voies biliaires. Ceci renforce l’intérêt de la bili-IRM.

Hépatites aiguës

Le risque majeur est l’apparition d’une insuffisance hépato-

cellulaire (IHC) (chute du taux de prothrombine et du facteur

V).

En faveur d’une origine virale aiguë (A, B, C, D, E), on

retient : la notion de contact, la phase préictérique, l’élévation

importante des alanines aminotransférases (ALAT), la positivité

des marqueurs sériques. Les hépatites du groupe Herpesviridae

(cytomégalovirus, virus d’Epstein-Barr [CMV, EBV]) causent

plutôt des hépatites cholestatiques. Une forme clinique choles-

tatique d’hépatite virale A doit être connue.

En faveur d’une cause médicamenteuse, on retient : la prise

de médicaments hépatotoxiques, la mise en évidence d’une

hyperéosinophilie, l’amélioration des anomalies du bilan

hépatique après arrêt du traitement.

Situation non urgente

Contexte clinique évocateur

Devant un antécédent de cholécystectomie pour lithiase ou

s’il existe une lithiase vésiculaire en échographie, il faut

éliminer en priorité une lithiase de la voie biliaire principale

(VBP). Selon les moyens, une bili-IRM ou une échoendoscopie

sont les premières explorations.

Devant un ictère progressif avec une altération de l’état

général on évoque un cancer de la tête du pancréas, ou des

voies biliaires. L’examen met en évidence une grosse vésicule,

souvent associée à un prurit. Le diagnostic repose sur la bili-

IRM, qui met en évidence une dilatation des voies biliaires selon

le siège de l’obstruction, une infiltration de la voie biliaire, la

TDM permet de faire un diagnostic topographique de syndrome

tumoral de la tête du pancréas. L’augmentation du CA19.9 doit

être interprétée avec prudence.

En cas d’alcoolisme, il faut penser à une hépatite alcoolique.

Le tableau clinique est celui d’un ictère fébrile pseudoangiocho-

litique. L’examen biologique met en évidence une polynucléose,

une hypertransaminasémie prédominant sur les aspartates

aminotransférases (ASAT). Il existe une IHC. Le diagnostic est

porté par PBH.

S’il existe une hépatopathie chronique connue : il faut

rechercher une cause aggravante

En cas de grossesse trois diagnostics sont possibles. La stéatose

aiguë gravidique d’abord, évoquée au troisième trimestre de la

grossesse devant des douleurs abdominales, un ictère, une

hypertension artérielle, une hypertransaminasémie. Une chute

du facteur V est habituelle. Le pronostic maternofœtal de cette

affection a radicalement été transformé par l’accouchement

précoce. La cholestase intrahépatique gravidique ensuite qui se

manifeste par un prurit qui rend la grossesse à risque pour le

fœtus. Au cours de la pré-éclampsie, enfin, des lésions hépati-

ques très sévères peuvent apparaître.

Dans un contexte infectieux, il faut éliminer la cholestase des

maladies infectieuses. Elle se rencontre principalement au cours

des infections bactériennes à Gram négatif. D’autres agents

infectieux peuvent être impliqués : leptospirose, mycobactéries,

rickettsies, tréponèmes. Le VIH favorise d’autres agents infec-

tieux : CMV et cryptosporidiose.

En cas de cardiopathie connue, la présence d’un gros foie

douloureux évoque un foie cardiaque avec un reflux hépatoju-

gulaire. L’état des veines sus-hépatiques doit être précisé, si cela

n’a pas été fait sur l’échographie « standard ».

L’alimentation parentérale (NPT) est à l’origine d’une choles-

tase : 20 % à 100 % des malades qui reçoivent une NPT présen-

tent des perturbations des enzymes hépatiques. Ces écarts

reflètent probablement la présence variable d’autres facteurs de

risque d’atteinte hépatique, tels que la maladie sous-jacente à

l’origine de l’indication d’une NPT (maladie inflammatoire

chronique idiopathique de l’intestin [MICI], néoplasie ou

sepsis).

D’autres circonstances peuvent être retrouvées : la découverte

d’une cholestase chez une femme ayant un CREST syndrome

oriente d’emblée vers une cirrhose biliaire primitive. S’il existe

une MICI connue, une cholangite sclérosante est envisagée.

Chez un malade ayant une sarcoïdose ou une collagénose, une

granulomatose est envisagée.

Contexte clinique sans orientation

Anomalies hépatiques focalisées à l’échographie. Il peut

s’agir d’un cancer primitif ou secondaire du foie. L’échographie

et le scanner mettent en évidence un syndrome tumoral. Les

marqueurs tumoraux orientent le diagnostic. La biopsie du foie

échoguidée permet d’obtenir une preuve histologique. Dans un

contexte d’hépatopathie chronique, on évoque un carcinome

hépatocellulaire. Dans le cas contraire, on pense à une métas-

tase d’un cancer digestif, pulmonaire ou génital.

Cholestase

Interrogatoire

Anamnèse

Examen clinique

Présence d'un contexte clinique

Éliminer les urgences

Anomalies hépatiques

diffuses

Anomalies hépatiques

focalisées

Cholangiopathie

Granulomatose

Fibrose

Amylose

Anomalies

des voies biliaires

Échographie

Bili-IRM

Échoendoscopie

Biopsie du foie

Non

Oui

Anormale

Anormale

Normale

Normale

Figure 1. Conduite à tenir devant une cholestase.

7-007-B-15

¶

Conduite à tenir devant une cholestase

4Hépatologie

Il peut s’agir aussi d’abcès infectieux, bactériens, parasitaires

(kyste hydatique, échinococcose alvéolaire, amibiase hépatique).

La confirmation est obtenue par la mise en évidence directe du

germe ou du parasite, ou par sérologie.

Anomalies hépatiques diffuses à l’échographie. Il peut

s’agir d’une stéatose hépatique.

Les hémopathies ensuite peuvent s’accompagner d’anomalies

diffuses. Environ 10 % des malades avec une maladie de

Hodgkin développent un ictère. L’apparition d’une cholestase

est parfois un signe clinique précoce.

[22]

Les malades avec un

lymphome non hodgkinien peuvent aussi présenter un ictère dû

à une infiltration hépatique, une cholestase hépatique non

obstructive, une compression tumorale des voies biliaires.

Échographie normale. Il est important d’éliminer une

anomalie biliaire non détectée par l’échographie par la réalisa-

tion d’une bili-IRM et/ou d’une échoendoscopie au niveau de la

région ampullaire.

Lithiase de la voie biliaire principale. Dans sa forme asymp-

tomatique, l’existence d’une cholestase peut être le seul signe

révélateur. L’échographie est peu performante pour ce diagnos-

tic. L’échoendoscopie est l’examen le plus performant pour ce

diagnostic.

L’ampullome vatérien réalise une cholestase fluctuante. Le

diagnostic repose sur l’échoendoscopie et la CPRE avec biopsies.

La cholangite sclérosante primitive atteint l’homme jeune avec

un début insidieux associant des douleurs de l’hypocondre

droit, un prurit. L’échographie retrouve un aspect épaissi de la

paroi des voies biliaires. La bili-IRM tend à devenir l’examen de

première intention, le cathétérisme rétrograde n’étant pratiqué

qu’en cas de difficulté diagnostique ou à visée thérapeutique.

Les anomalies observées sont des sténoses souvent longues,

parfois multiples, typiquement sans dilatation d’amont nette,

un aspect en « chapelet » est très évocateur. Les lésions histolo-

giques élémentaires sont au nombre de quatre : la fibrose

péricanalaire avec cholangite ou atrophie des cellules biliaires,

la prolifération néoductulaire, la diminution du nombre de

canaux biliaires et la nécrose hépatocytaire parcellaire en

bordure de l’espace porte. L’atteinte est le plus souvent intra- et

extrahépatique, rarement uniquement intrahépatique (< 20 %)

ou uniquement extrahépatique (< 7 %).

[12]

Parmi les autres causes on peut citer la compression d’origine

extrinsèque, complications de la chirurgie biliaire.

Finalement, l’absence d’anomalie incite à rechercher une

cause intrahépatique : en l’absence d’éléments d’orientation, il

paraît logique de débuter l’enquête par la recherche d’anticorps

antitissus dont la présence serait en faveur d’une cirrhose

biliaire primitive ou d’une cholangite auto-immune. Ensuite,

l’examen qui permet le diagnostic des causes les moins rares est

la PBH. Les différentes causes sont résumées dans le Tableau 2.

■Traitement

En cas de cholestase extrahépatique

Le but est la levée d’obstacle ; le choix du traitement instru-

mental ou chirurgical dépend de l’âge, du terrain, de la nature

de l’obstacle.

En cas de cholestase intrahépatique

Il est avant tout étiologique.

Le traitement du prurit repose classiquement sur la colestyra-

mine (Questran

®

) administrée en dehors des autres prises

Tableau 2.

Causes des cholestases intrahépatiques.

Cirrhose biliaire primitive Atteint la femme aux alentours de la ménopause Anticorps antimitochondries supérieurs à

1/100

PBH : signes histologiques de cholangite non

suppurative avec destruction des canaux

biliaires de petite et moyenne taille.

Granulomatose : sarcoïdose, tuberculose Contexte clinique avec manifestations extrahépatiques de la

maladie générale

PBH : granulomes

Hyperplasie nodulaire régénérative (HNR) Révélée habituellement par les conséquences de

l’hypertension portale. Une cholestase peut être le seul signe.

PBH avec coloration de la trame réticulinique

Amylose hépatique Une cholestase anictérique est présente dans 60 à 80 % des

amyloses hépatiques AL et AA respectivement. L’atteinte

hépatique n’est révélatrice que dans moins de 20 % des cas.

L’hépatomégalie est habituelle.

Les dépôts amyloïdes sont recherchés dans un

autre tissu que le foie en raison du risque

hémorragique accru de la PBH.

Dilatation sinusoïdale ou péliose Contexte favorisant : prise d’estrogènes à forte dose ou

d’androgènes, ou prise d’azathioprine

PBH

Maladie de Rendu-Osler L’atteinte hépatique est retrouvée chez plus de 30 % des

malades. Les formes asymptomatiques sont fréquentes. Une

cholestase anictérique est présente dans 50% des cas

PBH : aspect histologique variable ; lésions

d’HNR, péliose ; foie cardiaque.

Ductopénie idiopathique Plusieurs formes anatomocliniques : formes sévères rentrant

ou non dans le cadre d’une maladie d’Alagille, ou formes

apparemment bénignes de découverte fortuite chez des

patients asymptomatiques

PBH

Cholestase paranéoplasique Cancer du rein

Sarcome rénal

Maladies génétiques rares Mucoviscidose : il est exceptionnel que la maladie

hépatobiliaire se manifeste avant les signes pulmonaires ou

pancréatiques.

Cholestases intrahépatiques familiales progressives :

Déficit en $1 antitrypsine

Porphyrie érythropoïétique

Cholestase récurrente bénigne Épisodes récidivant de cholestase clinique et biologique

débutant chez l’adulte jeune et entrecoupés de phases de

rémission. L’activité de la cGT reste souvent normale

PBH : cholestase centrolobulaire

pratiquement pure, sans fibrose et avec un

infiltrat inflammatoire minime.

La maladie a été rattachée à une mutation du

gène FIC1.

Conduite à tenir devant une cholestase

¶

7-007-B-15

5Hépatologie

6

6

1

/

6

100%