Classification des lésions carieuses : De Black au concept SI/STA

Telechargé par

fadwa lachker

Classifications des lésions carieuses.

De Black au concept actuel par sites

et stades

J.-J. Lasfargues, J.-J. Louis, R. Kaleka

La connaissance et la gestion de la maladie carieuse ont considérablement évolué depuis l’ère de GV

Black. Il est aujourd’hui possible de guérir les lésions carieuses par des procédés non invasifs de

reminéralisation en évitant ainsi les restaurations et lorsque cela n’est plus possible de réaliser des

interventions opératoires minimales limitant la taille des restaurations. Plusieurs publications font état de

l’inadéquation de la classification de Black avec les concepts cariologiques actuels, et proposent de

nouveaux systèmes de classification. Les auteurs analysent ces différents systèmes en fonction de leur

intérêt clinique et proposent, après en avoir fait la synthèse, un nouveau système de classification des

lésions carieuses par site de cariosusceptibilité et stade de progression, le concept « SI/STA » (acronyme

pour sites et stades). Dans ce sytème, trois sites carieux occlusal, proximal, et cervical permettent de

classer topographiquement les lésions en fonction des zones d’accumulation préférentielle de la plaque

dentaire. Pour chacun de ces trois sites, cinq stades de progression des lésions sont définis, en fonction de

critères de diagnostic clinique, radiographique et histologique : le stade 0 est un stade réversible, la lésion

étant alors reminéralisable ; le stade 1 correspond à une lésion confinée dans le tiers dentinaire externe ;

le stade 2 à une lésion étendue au tiers dentinaire médian mais ne fragilisant pas la structure dentaire. Le

traitement restaurateur de ces lésions implique des interventions opératoires a minima. Les stades 3 et

4 correspondent à des lésions extensives ayant atteint le tiers dentinaire interne et nécessitant un

traitement restaurateur visant à protéger et renforcer les structures dentaires résiduelles, fragilisées ou

perdues. Plus qu’une simple classification, le concept SI/STA est un guide thérapeutique de dentisterie

préventive, adhésive et restauratrice pour le traitement des lésions carieuses quels que soient leur site et

leur stade d’évolution. La mise au point d’une classification internationale consensuelle validée par

l’ensemble de la communauté scientifique odontologique est fortement souhaitée.

© 2006 Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Mots clés : Carie dentaire ; Lésions carieuses ; Classification ; Critères de diagnostic ; Sites carieux ;

Stade de progression carieuse ; Décision thérapeutique

Plan

¶Introduction 1

¶Différentes classifications des lésions carieuses 2

Classification de Black 2

Classification par degré de Lubetzki 2

Classification de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 2

Classifications à visée diagnostique 3

Classification spécifique aux lésions occlusales d’Axelsson (2000) 5

Classifications spécifiques aux lésions proximales 5

Classifications spécifiques aux caries radiculaires 6

Évolutions actuelles vers une classification générale à but

thérapeutique 6

¶Concept SI/STA 7

Classification SI/STA 7

Trois principes de base du concept Si/Sta 9

Applications cliniques du concept SI/STA 11

¶Conclusion 15

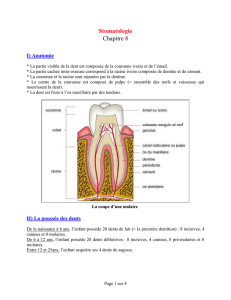

■Introduction

Il est clairement établi que les lésions carieuses sont les

conséquences d’un déséquilibre infectieux de l’écosystème

buccal, provoquant la déminéralisation des tissus durs dentai-

res.

[1, 2]

Les lésions carieuses sont en fait les signes physiques

d’un processus actif et évolutif, et doivent donc être différen-

ciées de la maladie carieuse proprement dite. Ainsi le traitement

de la carie ne peut se réduire au seul traitement de la lésion

carieuse ; il suppose également le contrôle des facteurs de risque

engagés dans la maladie. Cette prise de conscience majeure, qui

a été le fait marquant du développement de la cariologie lors de

ces vingt dernières années, a eu des conséquences notables dans

l’approche diagnostique et thérapeutique de la carie.

[3]

Une de

ces conséquences a été de reconsidérer la classification des caries

à la lumière des connaissances acquises sur la balance

déminéralisation/reminéralisation et des nouvelles possibilités

de traitement tant non chirurgical que chirurgical des lésions

carieuses.

¶23-069-A-10

1Odontologie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Classifier les lésions carieuses revient à répertorier les diffé-

rentes lésions présentes à un instant donné dans la bouche d’un

patient atteint par la carie selon un ensemble de critères

prédéfinis. Une classification pertinente devrait avoir deux

objectifs : celui d’identifier la lésion située au niveau des

couronnes cliniques dentaires par son site topographique, mais

aussi de la caractériser par ses attributs pathologiques, et ce dès

le stade le plus précoce de développement des lésions. Le

premier objectif a essentiellement un intérêt épidémiologique

ou de codification des actes ; toutefois, à lui seul, il est de peu

d’intérêt pour la pratique clinique, car il ne constitue pas une

aide à la prise de décision. La prise en considération des

caractéristiques pathologiques des lésions permet d’envisager les

différentes options de traitement requis de façon à aboutir à la

guérison des lésions ainsi répertoriées, soit par des procédures de

prévention, soit par des interventions chirurgicales d’intercep-

tion suivies d’une restauration. C’est la raison pour laquelle,

après avoir constaté l’inadéquation de la classification des caries

de Black avec les nouveaux concepts cariologiques en vigueur,

nous avions proposé, dès 1999, une nouvelle classification des

lésions carieuses à visée thérapeutique qui soit en quelque sorte

un guide clinique permettant d’assister le praticien dans sa prise

de décision.

[4, 5]

D’autres propositions de classifications des

caries ont également été formulées avant et pendant cette

période, en particulier le système de classification proposé par

Mount et Hume basé sur le site et la taille des lésions.

[6, 7]

La

révision de la classification de Black est un des éléments

constitutifs du concept actuel de dentisterie moins invasive ou

«minimally invasive dentistry », basé sur des soins préventifs non

invasifs et, lorsqu’une restauration est indiquée, des prépara-

tions cavitaires peu invasives dites a minima.

[8]

Malheureuse-

ment à ce jour, les efforts entrepris pour obtenir un consensus

sur une classification universelle n’ont toujours pas abouti, et de

ce fait la classification de Black,

[9]

bien que jugée de nos jours

obsolète, demeure encore la référence internationale à laquelle

les praticiens du monde entier se réfèrent dans leur pratique

quotidienne.

L’objectif de ce travail est de décrire et discuter les différentes

classifications des lésions carieuses actuellement disponibles,

dont le concept « SI/STA », qui associe une classification des

lésions carieuses par site de cariosusceptibilité et stade d’évolu-

tion aux principes modernes de traitement de la carie.

■Différentes classifications

des lésions carieuses

Classification de Black

Au tout début du XX

e

siècle, Black a publié une classification

des lésions carieuses en relation avec la situation de la carie sur

la dent :

• classe I : carie au niveau des défauts de structure dans les

puits et sillons ;

• classe II : carie proximale des prémolaires et des molaires ;

• classe III : carie proximale des incisives et canines sans

atteinte des bords incisifs ;

• classe IV : carie proximale des incisives et canines avec

atteinte des bords incisifs ;

• classe V : carie des collets dentaires ;

• classe VI : carie des bords incisifs et pointes cuspidiennes

(classe rajoutée ultérieurement).

Cette classification strictement topographique a été logique-

ment utilisée par extension pour désigner le lieu où la prépara-

tion cavitaire devait être débutée puis réalisée en fonction de la

classe de carie considérée. À tel point que dans l’esprit des

praticiens, cette classification initialement lésionnelle devint un

système codifiant les cavités d’obturation en relation avec les

matériaux disponibles à l’époque, l’or et l’amalgame. Dans la

classification de Black, le degré d’altération tissulaire, c’est-à-

dire la taille ou le stade atteint par la lésion, n’est pas pris en

compte car à l’époque on ignorait la relation étroite existant

entre les bactéries cariogènes et le processus de déminéralisation

ainsi que les possibilités de reminéralisation des structures

dentaires. L’élimination chirurgicale des tissus lésés était

considérée comme nécessaire et suffisante pour traiter la

maladie. Le système de Black, simple à mémoriser et extrême-

ment logique car fondé sur l’approche chirurgicale du traite-

ment, fut universellement adopté par les dentistes.

D’autre part, le système de Black suppose l’utilisation de

l’amalgame, un matériau d’obturation coronaire non adhésif,

régi par des principes de réalisation de cavités stéréotypées,

imposant une forme de contour préconçue, centrée sur la

résistance de l’obturation plutôt que sur celle de la dent et

conduisant de ce fait à des sacrifices tissulaires inutiles. Un de

ces principes en particulier, l’extension préventive postulait que

les limites extrêmes des cavités devaient être placées de telle

sorte que les bords de l’obturation soient soumis à l’autonet-

toyage lors de la mastication de façon à prévenir les lésions

récurrentes. On sait aujourd’hui que l’allongement excessif du

périmètre cavosuperficiel ne diminue pas la probabilité de carie

secondaire ; au contraire la longévité de la restauration aug-

mente lorsque les cavités sont de faible volume. Les principes

d’extension préventive et de préparation standardisée ne sont

plus que de vieux adages légués par les pionniers de la dentis-

terie. L’approche contemporaine plus conservatrice est basée sur

la préservation tissulaire : elle consiste à n’éliminer que la

quantité nécessaire et suffisante de tissus déminéralisés, et à

privilégier le recours aux matériaux de restauration adhésifs.

L’objectif de la restauration exclusivement mécanique se double

aujourd’hui d’un objectif biologique : un scellement étanche de

la cavité de façon à protéger le complexe dentinopulpaire.

Cependant si les principes de Black sont aujourd’hui abandon-

nés, sa classification semble devoir défier le temps et reste une

référence commode, alors qu’elle n’est plus conforme ni aux

données cariologiques scientifiquement établies ni aux concepts

d’intervention minimale et de restauration adhésive qui préva-

lent aujourd’hui.

[10]

Le besoin d’une nouvelle classification prenant en considéra-

tion les concepts modernes d’économie tissulaire est bien réel.

Classification par degré de Lubetzki

Cette classification

[11]

a été très longuement utilisée en

France, constituant le fondement des pratiques traditionnelles

de la dentisterie opératoire préconisé par Marmasse à partir de

1946. Elle comprend quatre degrés :

• premier degré : carie de l’émail ;

• second degré : carie de l’émail et de la dentine ;

• troisième degré : carie avec complications pulpaires (pulpites

irréversibles) ;

• quatrième degré : carie avec complications pulpaires et

parodontales (nécrose pulpaire et ses complications).

On notera que sur les quatre catégories mentionnées, les deux

premières concernent des lésions amélodentinaires pour les-

quelles le traitement est compatible avec le maintien de la

pulpe, les deux suivantes concernent les complications pulpaire

et parodontale des lésions carieuses impliquant des traitements

endodontiques. Cette approche relativement tranchée s’explique

par le contexte de forte prévalence carieuse de l’époque, les

lésions étant à évolution rapide et diagnostiquées tardivement

à un stade cavitaire.

Classification de l’Organisation mondiale

de la santé (OMS)

[12]

La classification internationale des maladies différencie, au

chapitre des maladies de la cavité buccale, les caries dentaires

(chapitre XI, K02) en fonction du tissu atteint :

• carie limitée à l’émail (carie initiale, taches blanches) ;

• carie de la dentine ;

• carie du cément.

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

23-069-A-10

¶

Classifications des lésions carieuses. De Black au concept actuel par sites et stades

2Odontologie

S’y ajoutent d’autres libellés dont :

• carie dentaire stabilisée ;

• autres caries dentaires (sans précision).

À cette classification de nature histologique, le système de

l’OMS ajoute une notation par degré « D », codifiant la gravité

de la lésion, la série pouvant être utilisée à titre épidémiologi-

que :

• D1 : lésion de l’émail cliniquement détectable avec une

surface intacte non cavitaire ;

• D2 : lésion de l’émail cliniquement détectable avec une cavité

limitée à l’émail ;

• D3 : lésion de la dentine cliniquement détectable avec ou

sans cavitation dans la dentine ;

• D4 : lésion ayant atteint la pulpe.

On observe dans ce système deux degrés d’atteinte pour

l’émail, le critère de différenciation étant l’apparition d’une

cavité altérant la surface de l’émail, et deux degrés d’atteinte

pour la dentine, le critère de différenciation correspondant à

l’atteinte de la pulpe. La distinction concernant l’absence ou la

présence de cavité est importante, car il est désormais admis que

toutes les lésions non cavitaires doivent être détectées et arrêtées

par des moyens préventifs non invasifs.

[13]

Classifications à visée diagnostique

À partir des années 1990, il devient évident que les interven-

tions invasives (chirurgicale et restauratrice) doivent être évitées

aussi longtemps que possible. Une raison essentielle à cela est

que des traitements préventifs non opératoires peuvent arrêter

non seulement les lésions de l’émail mais aussi les lésions

dentinaires cavitaires ou non cavitaires.

[14-16]

Par ailleurs en

évitant les interventions opératoires, on diffère l’enclenchement

du cycle des restaurations tel qu’il a été décrit par Elderton en

1990,

[17]

et adapté par différents auteurs.

[10, 18]

Toute restaura-

tion nécessitant d’être remplacée après un certain temps du fait

du vieillissement des matériaux, des récidives carieuses liées à

l’absence de gestion préventive de la maladie, et de l’insuffi-

sance de la qualité des restaurations réalisées en pratique

généraliste,

[19]

ont abouti, par suite des mutilations successives

et cumulées de la dent, à son extraction.

[20]

Simultanément à

cette prise de conscience préventive, l’émergence de nouveaux

concepts de préparation orientés vers la préservation tissulaire

trouvait son application grâce au développement des outils de

microdentisterie (aides visuelles, instrumentation rotative

miniaturisée, air abrasion, sonoabrasion etc.) faisant évoluer la

dentisterie opératoire du modèle chirurgical invasif dans lequel

elle était emprisonnée vers un modèle médical préventif

[10]

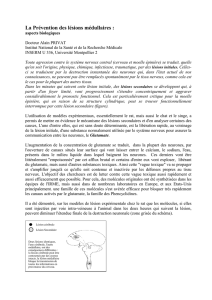

(Fig. 1, 2).

C’est dans cette effervescence que de nombreux auteurs ont

tenté de reclassifier les lésions carieuses en fonction du degré

d’atteinte des tissus amélodentinaires, en tentant de distinguer

les stades de déminéralisation et de destruction de ces tissus,

avec l’objectif de favoriser les approches non invasives et

d’intervention opératoire a minima pour les stades réversibles

ou débutants, au détriment des approches plus conventionnelles

pour les stades cavitaires avancés.

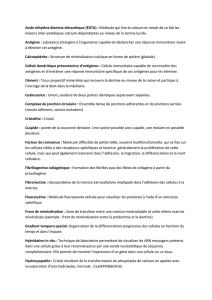

Classification de Pitts (1997)

En 1997, Pitts, souhaitant attirer l’attention des praticiens sur

la nécessité de détecter précocement les lésions initiales,

proposa la métaphore de l’iceberg (Fig. 3) avec sa partie visible

concernant les lésions évoluées aisément diagnostiquables et

relevant des soins restaurateurs, et sa partie immergée, la plus

grande, concernant toutes les lésions initiales malheureusement

le plus souvent ignorées et donc non traitées mais pouvant

pourtant être guéries par des mesures prophylactiques

spécifiques.

[22]

L’auteur distingue du plus sain vers le plus malade, les seuils

de diagnostic suivants :

• lésions initiales subcliniques en état dynamique de

progression/régression détectables par les moyens de diagnos-

tic modernes ou du futur ;

Éruption Enfance

Adolescence

Âge adulte

Vieillesse

Absence

de

prévention

Le modèle

chirurgical

invasif

J.J.L.

Figure 1. Cycle des restaurations dans le cadre du modèle chirurgical

invasif : une pratique axée sur les traitements chirurgicaux conduit à la

perte prématurée des dents.

Éruption Enfance

Adolescence

Âge adulte

Vieillesse

Hygiène,

fluor,

sealant

Le modèle

médical préventif

non/peu invasif

J.J.L.

Figure 2. Cycle des restaurations dans le cadre du modèle mé-

dical préventif : une pratique basée sur la prévention et les soins

précoces moins invasifs conduit à la conservation des dents pour toute

la vie.

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

Classifications des lésions carieuses. De Black au concept actuel par sites et stades

¶

23-069-A-10

3Odontologie

• lésions détectables uniquement avec les outils conventionnels

de diagnostic ;

• D1 : lésions de l’émail cliniquement détectables mais avec

une surface « intacte » ;

• D2 : lésions cliniquement détectables mais avec une cavité

limitée à l’émail ;

• D3 : lésions dentinaires (ouvertes et fermées) détectables

cliniquement : stable et non cavitaire ou en progression et

cavitaire (D3+ ) ;

• D4 : lésions ayant atteint la pulpe.

Cette classification reflète la volonté de l’auteur de réorienter

les pratiques vers des interventions préventives qui sont

indiquées jusqu’au stade D3. Ce n’est qu’à partir du stade

D3+ que les soins préventifs doivent être associés à des soins

opératoires. La plus grande part d’activité du dentiste en

cariologie devrait donc concerner l’approche préventive non

invasive, seules les lésions dentinaires cavitaires en progression

et profondes relevant d’une approche chirurgicale complémen-

taire de l’approche préventive.

[21]

Autres classifications par scores visuels

de diagnostic

Plusieurs auteurs ont tenté d’établir une échelle quantitative

par score sous forme de continuum depuis la dent saine jusqu’à

la destruction totale de la dent, en utilisant comme gold

standard l’apparence visuelle de la lésion, seule ou corrélée aux

données radiographiques et histologiques. Ces systèmes de

scores peuvent être en particulier utilisés pour les essais

cliniques.

Critères de diagnostic clinique et radiographique selon

Machiulskiene et al. (1998)

En 1998, Machiulskiene et al., cités dans l’ouvrage de Fejers-

kov et Kidd,

[23]

proposent une échelle de 0 (dent saine) à 10

(dent extraite suite à la carie) fondée sur l’apparence clinique et

l’examen radiographique de façon à identifier les lésions actives

et inactives, tant primaires que secondaires (dents obturées).

0 : sain ;

1 : active, surface intacte ;

2 : active, surface discontinue ;

3 : active, avec cavité ;

4 : inactive, surface intacte ;

5 : inactive, surface discontinue ;

6 : inactive, avec cavité ;

7 : obturée ;

8 : obturée, avec lésion active ;

9 : obturée, avec lésion inactive ;

10 : extraction due à la carie.

Critères de diagnostic visuel selon Ekstrand et al. (1998)

À partir de 1998, Ekstrand et al.

[24, 25]

proposent un système

de scores cliniques basé sur l’apparence visuelle des lésions en

relation avec la profondeur de pénétration histologique.

Bien que conçus pour la recherche clinique, ces critères

visuels sont relativement simples à utiliser et nous semblent de

nature à permettre une prise de décision thérapeutique perti-

nente par le praticien. Cependant, pour Ekstrand, la détection

et le diagnostic des lésions sont une chose, l’activité et la

sévérité des lésions en sont une autre. Ce n’est qu’en mettant

en relation ces différents paramètres que l’on peut envisager les

options de monitorage et de traitement logiques de ces lésions.

Ekstrand et al.

[26, 27]

proposent d’évaluer l’activité de la lésion

par les quatre paramètres cliniques suivants :

• l’aspect visuel de la lésion, qui indique sa sévérité (ou stade

d’évolution) allant d’une atteinte superficielle et réversible

vers une atteinte cavitaire profonde et non réversible ;

• la localisation de la lésion, selon qu’elle se situe dans une

zone favorisant une accumulation préférentielle de plaque

(aire de contact interdentaire, sillons et défauts de surface,

proximité gingivale, défauts cavitaires, ou encore le pourtour

des verrous orthodontiques) ou en dehors ;

• la perception tactile, c’est-à-dire la sensation au sondage qui

permet d’apprécier la présence de dépôts de surface, la

rugosité de l’émail et la consistance (dure ou molle) des

cavités dentinaires ;

• le statut de la gencive marginale en regard des surfaces

concernées (tiers gingival) évalué par l’absence ou la présence

de saignement provoqué par un sondage prudent.

Ces différents critères de diagnostic ont été combinés permet-

tant de relier la sévérité et l’activité des lésions prises indivi-

duellement et de quantifier par des scores allant de l’état sain à

l’état le plus avancé (Tableau 1).

D1

D2

D3

D4

cavitation/progression

Considéré avant D3,

comme «sans carie»

stable/sans cavitation

Seuil entre

«maladie et santé»

Traitements recommandés

J.J.L.

Lésions atteignant la pulpe

Lésions dentinaires cliniquement

détectables (ouvertes ou fermées)

Lésions cliniquement détectables

avec cavités limitées à l'émail

Lésions cliniquement détectables

avec surface d'émail «intacte»

Lésions uniquement décelables avec des

aides au diagnostic (bitewing, FOTI)

Lésions initiales subcliniques en état dynamique

de progression/régression, décelables par les

outils diagnostiques modernes (Diagnodent) ou du futur

TO + TP

TP

Pas de

traitement

opératoire

PTA

Figure 3. L’iceberg de la carie dentaire selon

Pitts.

[21]

D : seuil de diagnostic ; TO : traite-

ments avec interventions de dentisterie opéra-

toire ; TP : traitements prophylactiques actifs ;

PTA : pas de traitement actif autre que les

mesures habituelles de contrôle de la carie.

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

23-069-A-10

¶

Classifications des lésions carieuses. De Black au concept actuel par sites et stades

4Odontologie

Classification spécifique aux lésions

occlusales d’Axelsson (2000)

Axelsson, s’appuyant sur plus de vingt années de pratique de

la prévention, publie en 2000 une synthèse remarquée sur le

diagnostic et le risque carieux.

[28]

Dans cet ouvrage, il propose

une classification des lésions carieuses occlusales avec une

échelle gradée en cinq points.

• Grade 1 : tache blanche ou lésion colorée atteignant seule-

ment l’émail, sans image radiographique ;

• Grade 2 : cavité superficielle dans l’émail à l’entrée des sillons

avec perte minérale dans l’émail adjacent détectable par la

radiographie ;

• Grade 3 : perte minérale amélaire avec lésion du tiers externe

de la dentine détectable par la radiographie ;

• Grade 4 : perte minérale conséquente avec cavitation étendue

de l’émail au tiers médian de la dentine ;

• Grade 5 : cavitation avancée impliquant le dernier tiers de la

dentine.

Dans cette classification, on voit apparaître l’utilisation du

cliché rétrocoronaire comme aide au diagnostic ; cependant,

les clichés rétrocoronaires (bitewing

) ont une moindre validité

pour la détection précoce des caries occlusales par rapport aux

caries proximales.

[23]

Cette classification propose également la

délimitation de la dentine en tiers pour caractériser le degré de

pénétration carieuse en direction pulpaire. Axelsson considère

qu’aussi longtemps qu’une cavité demeure confinée dans

l’émail, il n’y a pas d’invasion bactérienne de la dentine et que

donc la lésion peut être arrêtée. Tant qu’il n’y a pas d’effrac-

tion dentinaire, il n’est pas nécessaire de recourir à un

traitement invasif. La pénétration bactérienne intervient

secondairement à la déminéralisation de la dentine, des

réactions adverses de la pulpe n’étant observées que lorsque la

déminéralisation atteint le dernier millimètre protégeant la

pulpe. Axelsson suggère de n’éliminer alors que la dentine

ramollie infectée et d’isoler et sceller les bactéries résiduelles

par une restauration étanche. Cette proposition se fonde à

juste titre sur les travaux de Mertz-Fairhurst et al. qui ont

montré qu’il était possible d’arrêter une lésion carieuse

dentinaire et de maintenir l’état de santé pulpaire à long

terme en scellant la dentine cariée, à condition de réaliser des

préparations ultraconservatrices avec étanchéification du

périmètre cavitaire par une obturation adhésive.

[29]

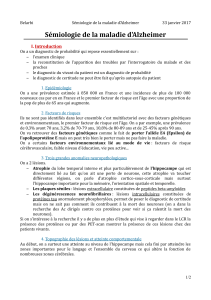

Classifications spécifiques aux lésions

proximales

Les caries proximales des dents postérieures correspondent à

la classe II de Black. L’identification des lésions proximales est

classiquement effectuée à l’aide de clichés rétrocoronaires

corrélés à l’examen clinique des embrasures éventuellement

après séparation temporaire et empreinte pour détecter la

présence ou l’absence de cavité.

[30]

Les clichés bitewing ont une

valeur indiscutable pour détecter et évaluer la profondeur d’une

lésion proximale et ses rapports avec la pulpe (Fig. 4). Cepen-

dant, ils présentent le désavantage de sous-estimer la profon-

deur des lésions et nécessitent, pour une bonne interprétation

des lésions et de leur progression, d’être renouvelés à différentes

dates et dans les mêmes conditions de prise des clichés.

Plusieurs systèmes (anglais, suédois ou norvégien) utilisent les

Tableau 1.

Quantification du degré d’activité et de sévérité des lésions carieuses.

[27]

Paramètres de l’activité Degré de sévérité Score

Aspect visuel État sain 0

Opacité (après séchage) 1A

Tache brune (après séchage) 1B

Opacité (sans séchage) 2A

Tache brune (sans séchage) 2B

Ombre grise soulignée 3

Perte de l’intégrité de surface 4

Cavité punctiforme 5

Cavité extensive 6

Accumulation de plaque Zones non favorables 0

Zones favorables 6

Sensation au sondage Émail lisse, dentine dure 0

Émail rugueux, dentine molle 5

Saignement gingival au

sondage

Pas de saignement 0

Saignement 3

“Point important

Critères de diagnostic visuel selon Ekstrand et al.

(1998)

0 : absence ou début de déminéralisation de l’émail : pas

ou peu de changement de translucidité de l’émail après

séchage prolongé à l’air (> 5 s) ;

1 : émail déminéralisé jusqu’à mi-hauteur sans réaction

dentinaire : opacité ou coloration difficilement visible sur

surface humide mais très distinctement visible après

séchage à l’air ;

2 : atteinte de toute l’épaisseur de l’émail (stade 2a : stade

2 + début d’atteinte dentinaire avec formation de dentine

réactionnelle sclérotique) : opacité ou coloration

distinctement visible sans séchage à l’air ;

3 : cavitation débutante associée à de la dentine

déminéralisée, avec atteinte du tiers médian dentinaire,

réaction de sclérose canaliculaire et apposition de dentine

réactionnelle péripulpaire (stade 3a : stade 3 + dentine

ramollie en cas de contact avec la plaque dentaire) :

rupture localisée de l’émail dans une zone opaque ou

dyschromique et/ou coloration grise provenant de la

dentine sous-jacente ;

4 : cavitation franche avec présence de dentine ramollie,

atteinte du tiers profond dentinaire et extension latérale

de la carie. Synthèse de dentine réactionnelle sclérotique,

dentine réactionnelle péripulpaire et de dentine

réparatrice : cavitation au sein d’un émail opaque ou

dyschromique exposant la dentine.

Figure 4. Cliché rétrocoronaire sur son support de film : détection des

lésions proximales (site 2). Face distale de 34 (stade 0), face distale de 36

(stade 1), face distale de 24 (stade 2) et face distale de 26 (stade 3).

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

Classifications des lésions carieuses. De Black au concept actuel par sites et stades

¶

23-069-A-10

5Odontologie

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%