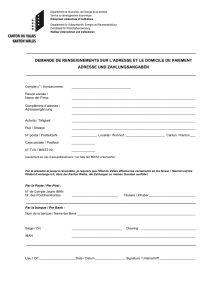

L'Herne

Les Cahiers de l'Herne

paraissent sous la direction de

CONSTANTIN TACOU

L’Édition de tête de ce Cahier tirée à cent vingt exemplaires

est accompagnée d’une lithographie originale de Zoran Music

dont : cent exemplaires numérotés de 1 à 100, dix Hors Commerce

numérotés de 1 à X et 10 Épreuves d’Artiste numérotées de

A à J . Toutes ces lithographies ont été numérotées e t signées

par l’Artiste.

Édité avec le concours du Centre National des Lettres

Tous droits de traduction, de reproduction

et d’adaptation réservés pour tous pays.

O Éditions de l’Herne, 1989

41, rue de Verneuil, 75007 Paris

Holderlin

Ce cahier a été dirigé par

Jean-François Courtine

Sommaire

11 Jean-François Courtine, avant-propos

Traductions

15

18

22

26

27

27

29

31

33

38

41

43

47

51

58

63

79

81

83

86

98

108

121

Offrande matinale au rédempteur, traduction J .-L. Vieillard-Baron

Pain e t vin, traduction Fr. Fédier

Pain e t vin, traduction J.-P. Faye

En souvenir de, traduction J.-P. Lefebvre

La moitié de la vie, traduction J.-P, Lefebvre

Si de là-bas, si loin..., traduction J.-P. Lefebvre

A la source du Danube, traduction Fr. Fédier

L’lster, traduction Fr. Fédier

Le Rhin, traduction Fr. Fédier

Germanie, traduction J . Hervier

Tout comme au jour de fête, traduction Fr. Fédier

Fête de la paix, traduction J. Bollack

Fête de la paix, traduction J.-P. Lefebvre

L’Unique (première, deuxième et troisième version), traduction A. du Bouchet

Patmos, traduction J.-E. Jackson

Colomb, traduction B. Badiou et J.-C. Rambach

Grèce (troisième version), traduction Fr. Fédier

En bleu adorable, traduction A. du Bouchet

En bleu adorable, traduction J. Hervier

Mnémosyne, traduction B. Badiou et J .-C. Rambach

Le plus proche, le meilleur, traduction B. Badiou et J.-C. Rambach

Apriorité de l’individuel, traduction B. Badiou et J .-C. Rambach

L’Archipel, traduction J. Tardieu

7

Témoignages

131

143

Témoignage

Car, pour peu de choses désaccordée

Michel Deguy

André du Bouchet

Holderlin et la philosophie

167

Les débuts philosophiques de Schelling et

de Holderli n

Image vivante du néant

Y a-t-il une beauté pour la philosophie?

La joie d’Hypérion

Xavier Tilliette

177 Marc Kauffmann

184 Marc Crépon

200 Jean-Luc Nancy

Les Lumières, la France

Le meurtre de l’histoire

2 19 Jacques D’Hondt

239 Le communisme des esprits, traduction Jacques D’Hondt

Holderlin en France

242 Andrejz Warminski

La Grèce, la tragédie

263

277

Wolfgang Binder

Arnaud Villani

297

Beda Allemann

322

328

Bernard Boschenstein

Renate Boschenstein

Holderlin e t Sophocle

Figures de la dualité: Holderlin e t la

tragédie grecque

Holderlin entre les Anciens e t les

Modernes

Holderlin, disciple de Dionysos

Souvenir d’edipe

Le Divin, les dieux

345

Jean-Louis Vieillard-Baron

352

370

Jean-François Marquet

Jean-Miguel Garrigues

399

Jacques Colette

L’image de la Gèce chez Holderlin e t

chez Heinse

Structure de la mythologie holderlinienne

Du U Dieu présent .v au U Dieu plus

médiat &un Apôtre Y.

L’Église esthétique

Poétique holderlinienne

416

444

457

473

489

8

Jean-Pierre Lefebvre

Christopher Fynsk

François Fédier

Rainer Nagele

Eliane Escoubas

Les yeux de Holderlin

Finitude de la Dichtung

N.d.T.

De l’abîme, en effet ...

Holderlin e t Walter Benjamin : L’Abstraction lyrique

Holderlin et Heidegger

503

5 12

528

535

Michel Haar

Marc Froment-Meurice

Pascal David

J.-Fr. Courtine

Heidegger e t le Dieu de Holderlin

Le doable état de la parole

Un chant nouveau

Bibliographie succincte

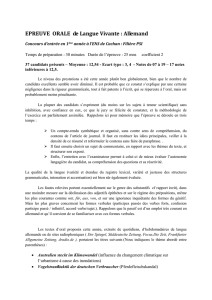

Avant-propos

HoZderZzn et la Frdnce

Holderlin et la France : il s’agit là certainement d’une conjonction singulière et

privilégiée. Non pas seulement en raison du bref séjour à Bordeaux, d’un premier

voyage assez énigmatique à travers la France et du dramatique retour, marqué par

les signes de l’égarement. Sans doute la France représente-t-elle, dans la constellation

holderlinienne, réelle et imaginaire, historique et géographique, une instance décisive,

puisqu’elle constitue comme la lointaine possibilité d’une expérience de la Grèce.

A l’automne 1802, Holderlin confie à Bohlendorff le choc de cette rencontre :

(( L’élément violent, le feu du Ciel et l’apaisement des gens dans la nature [...I, cela

m’a constamment saisi [,..] et je peux bien dire qu’Apollon m’a frappé [...] L’athlétique

des gens du Sud, dans les ruines de l’esprit antique, me rendit plus familière la

manière d’être propre des Grecs )) (Lettre no 240).

Mais c’est aussi en France, après les premières traductions des années trente (au

premier rang desquelles celle des Poèmes de la folie, due à Pierre Jean-Jouve), et les

études de la germanistique universitaire (Claverie, Tonnelat, Bertaux), que la réception

du poète prend dans l’après-guerre une tournure remarquable. Les commentaires de

Heidegger et l’horizon générale de sa (( lecture )) ont certainement joué un rôle tout

à fait décisif. Henri Corbin a traduit, dès 1937, dans la belle revue Mesures, l’essai

sur Holderiin e t l’essence de la poésie, qui sera repris l’année suivante chez Gallimard,

dans le recueil Qu’est-ce que la métaphysique ? Les déterminations heideggériennes de

Holderlin comme (( poète du poète », poète de 1’« essence de la poésie », annonciateur

du sacré en un temps de détresse - mais aussi poète des Allemands, ou mieux de

l’Allemagne devant laquelle son œuvre se tient comme un destin possible -, si elles

rencontrèrent assez tôt ici même de vigilantes critiques (Paul de Man, Blanchot),

marqueront incontestablement des décennies d’interprétations et de traductions.

On ne saurait naturellement réduire à ce commun dénominateur les tentatives

de plusieurs générations de traducteurs, de Gustave Roud à André du Bouchet, en

11

passant par Tardieu, Ph. Jaccottet, Jean-Pierre Faye ou Jean Bollack. Mais le volume

de la Pléiade, publié sous la direction de Jaccottet, et qui constitue par lui-même

un signe patent de la situation éminente du poète en ce pays, porte clairement

l’empreinte des travaux de la Revue de Poésie (Michel Deguy, Fr. Fédier). Ainsi la

traduction et surtout le travail poétique sur la traduction d’un poète étranger ont

contribué de manière très remarquable, comme l’a étudié notamment Bernhard

Boschenstein I , à façonner la diction même de quelques-uns de nos grands poètes.

Qu’on songe par exemple à René Char!

Les textes ici rassemblés entendent bien prendre acte de cette situation nationale,

sans nullement prétendre faire le bilan d’un demi-siècle d’études ou plus généralement

de réception holderliniennes. Si nous avons voulu présenter un large éventail de

traductions différentes, certaines anciennes et d’autres toutes récentes, c’est naturellement pour souligner la diversité - légitime et nécessaire - des lectures et des approches.

Mais sans viser à égaler l’érudition de la Forschzlng allemande, s’agissant d’un

auteur qui demeure un de ses objets de prédilection, nous avons tenu à ouvrir

largement ce Cahier à des contributions internationales, pour marquer à la fois la

multiplicité des approches et leur convergence relative, quand elles veulent bien

s’armer des méthodes historiques et philologiques.

Si de telles contributions risquent de mettre à mal le (( mythe )) du poète fou,

médiateur inspiré entre les dieux et les hommes, nous pensons qu’elles peuvent aussi

contribuer à renouveler l’écoute de la parole holderlinienne, en soulignant en elle la

FqXavq à laquelle la poésie des modernes doit aussi pouvoir accéder, sans pour autant

porter atteinte à sa dimension (( prophétique ».

Nombreux sont ceux dont le secours amical m’a été précieux dans la préparation

de ce Cahier. Faute de pouvoir les mentionner tous, je tiens à remercier tout

spécialement le Professeur O. Poggeler, le Dr. Ch. Jamme du Hegel-Archiv de Bochum

pour leurs suggestions et leurs encouragements. M. Alain Pernet, ingénieur au CNRS,

m’a aidé dans la correction des épreuves. Qu’il trouve ici l’expression de ma reconnaissance.

Jean-François Courtine

NOTE

1 . (( Holderlin en France. Sa présence dans les traductions et dans la poésie », in Hoideriin uu de

France, études réunies par B. Boschenstein et J . Le Rider, Tübingen, 1987, p. 8-23.

Traductions

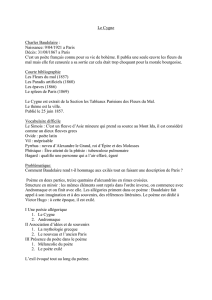

OFFRANDE MATINALE AU RÉDEMPTEUR

Plus glorieux encore que ce soleil matinal

Qui fit sauter le roc fermant ta tombe,

Tu perças, Ô Divin, en une neuve extase,

A toi et aux tiens donnant en ce jour la victoire.

Ils se délièrent de la chair sacrée, les bandeaux;

Les gardiens sont figés par ta marche victorieuse :

Mais, pour fonder divinement ton triomphe,

L’amour te précède, fortifié dans le tombeau tranquille.

Ainsi les doux liens d u sommeil sont effacés

De mes yeux par la fraîche main du matin,

En direction du ciel, vers ma patrie lointaine,

Et vers qui, ravi, trouva avant moi le SauveurVers tous, élève mes yeux enivrés de joie

Par ce cristal rayonnant.

Devant toi, ô soleil, je plie le genou, prosterné,

A toi, soleil suprême, j’adresse avec joie ma prière.

Donne la foi, l’amour qui sourd de ton cœur,

Donne suavité, douceur, dévouement pour toi.

Et comme le soleil renouvelle sans cesse sa flamme,

Ravive en moi la flamme de ton amour.

Vois comme il transfigure les monts, les vals et les champs

De son rayonnement auroral et doré.

Qu’ainsi la pieuse image de ton amour fasse se répandre

Ce que cette terre nourrit de plus noble.

L’amour qui a pour moi souffert sur la croix,

Et étendu ses bras vers moi,

L’amour sacré qui a obtenu grâce pour moi,

L’amour sage qui m’a découvert le conseil de Dieu,

L’amour puissant dans l’action, la patience, l’effort,

L’amour qui purifie dans le combat, qui sans relâche

S’occupe à diriger vers le ciel mon cœur qui le désire,

Ah! cet amour, allume-le en moi! Merci à toi pour la foi qui enlace à moi

Maint cœur fidèle et pieux, proche ou lointain!

Merci à toi pour la bonne étoile qui par les crépuscules de la vie

Me console et me guide vers le haut.

C’est, toi que nous cherchons là où les soleils resplendissent,

Les Eternels, frange de ton vêtement de lumière,

Pour t’étreindre éternellement là dans la plénitude,

Pour la dernière fois éveillés après notre court songe.

Pour la dernière fois : - dans le nouveau matin céleste,

Que se dévoile - ô mes amis, ne vous affligez pas! Ce qui, maintenant, lutte pour la liberté, profondément caché,

15

Et qui pousse vers la lumière les floraisons secrètes.

Vous, nuages, fuyez! le soleil surgit des monts,

Fuyez pour toujours là-bas vers votre pays ténébreux!

Déjà retentit un fort bruit des cercueils éclatés,

A vous, amis, ma main fraternelle! Poème uttribué à Holderlin

Traduit pur J.-L. Vieillard-Buron

MORGENOPFER AN DEN ERLOSER

Noch herrlicher uls jene Morgensonne,

Die sprengte deines Grubes Felsenthor,

Drangst du, o Gottlicher, zu neuer Wonne

Dir und den Deinen siegend einst hervor.

Es losten sich vom heil’gen Leib die Binden,

Die Hüter jësselt deine Siegesbahn :

Dir aber, gottlich den Triumph zu gründen,

Geht Lieb’ in stiller Grub gestürkt uoran.

So streift uuch mir des Schlummers sunfte Bande

Vom Auge ab des Morgens kühle Hand,

Und himmelun zum fernen Heimutlande,

Und wer entzückt uor mir den Heiland fund, Zu ullen dringt mein Auge, wonnetrunken

Von jenem struhlenden Chrystall, hinan.

Vor dir, O Sonne, knie’ ich hingesunken,

Dich hoh’re Sonne bet’ ich freudig an. [ S . 4261

Gib Glauben, Lieb’ uus deinem Herzen stammend,

Gib Sanftmuth, Mildigkeit, Ergebung dir.

Und wie die Sonne immer neu entflammend,

So flamme deine Liebe frisch in mir.

Sieh, wie sie Berge, Thaler und Gefilde

Mit ihrem Gold’nen Morgenglanz uerklürt;

So strom’ uus deiner Liebe frommem Bilde

Dus Edelste, was diese Erde nührt.

Die Liebe, die f u r mich um Kreuz gelitten,

Und ibre Arme nach mir ausgestreckt,

Die Heilige, die Gnade mir erstritten,

Die Weise, die mir Gottes Ruth entdeckt,

Die Lieb’ im Wirken, Dulden, Streben krüfiig,

Im Kampfi lüuternd, himmelwartz nuch ihr

Mein sehnend Herz zu richten stets gescbüfiig, Arb diese Lieb’ entzünde du in mir!Dank dir, daJ glaubig sich urn micb geschlungen

Munch treues frommes Hem, JO nab’ als fern!

Dunk dir, duJ durch des Lebens Dümmerungen

Micb trostend uufwürts führt der bolde Stern.

16

Dich suchen wir, dort, W O die Sonnen prangen,

Die ew’ gen, deines Lichtgewandes Saum,

Vollendet dort dich ewig zu umfangen,

Zum letztenmal erwekt nach kurzem Traum.

Zum letztenmal : - am neuen Himmelsmorgen

Enthülie sich - O Freunde trauert nicht! - [S. 4271

Was izt nach Freiheit ringet tief uerborgen,

Und die geheime Blüthe dringt ans Licht.

Ihr Nebel flieh !die Sonn’ entsteigt den Bergen,

Flieht ewig bin zu eurem düstern Land!

Schon tont es laut aus den gesprengten Sürgen,

Euch, Freunde !meine brüderiiche Hand! -

NOTE

Ce poème a été retrouvé et attribué à Holderlin, après une minutieuse étude thématique par

~

M. Reinhard Breymayer, chercheur qui se consacre au piétisme en Württemberg aux X V I I I ~et X I Xsiècles.

II a consacré à ce poème une importante publication, intitulée (( ... Und die geheime Blüthe dringt ans

Licht », parue dans Bldtter für württembergische Kirchengeschichte, 82, 1982, p. 254-328.

On pourra se reporter également au recueil collectif intitulé In Wahrheit und Freiheit. 4SOIahre

EuangelischesS t i j in Tübingen, publié par Friedrich Hertel, Stuttgart, Calwer Verlag, 1986. En particulier,

p. 128 à 204, les articles de Volker Schafer sur les relations de Holderlin et de Hegel, avec des inédits,

et de Reinhard Breymayer sur la famille de Holderlin, avec inédits également.

Le poème (( Morgenopfer an den Erloser est paru anonymement dans Cdcilia ein wochentfiches

Fatniiienbfatr für Christensinn und Christenfreuden, publié par Jonathan Friedrich Bahnmaier, professeur

ordinaire de théologie et de pédagogie à Tübingen; le poème fait partie du volume annuel de 1818.

Reihnard Breymayer pense que ce poème a pu être écrit par le jeune Holderlin comme Epicedium, en

guise de déploration et de consolation, à l’occasion de la mort d’un camarade du Stvt de Tübingen,

Johann Ludwig Friedrich Spittler, qui mourut du typhus le 2 1 mars 1793 à l’âge de dix-huit ans. Quoi

qu’il en soit, ce poème témoigne d’une qualité exceptionnelle qui tranche sur la médiocrité littéraire de

la pieuse revue où il parut. Par ailleurs, le très fort sentiment religieux dont il fait preuve est d’une

nature bien particulière, entre la renaissance naturelle et la résurrection, très conforme à ce que ;’ai moimême analysé dans Platon et l’Idéalisme allemand ( I 770-1830), Paris, Beauchesne, 1979, p. 95-128, à

propos de l’aurore d’Iéna.

))

Je remercie Gérard Maillat de son amicale collaboration à cette difficile traduction

PAIN ET VIN

1

Tout autour la ville est en repos; la ruelle éclairée devient calme,

Et ornés de torches les chars s’en vont avec le bruit.

Saouls rentrent des joies du jour se reposer les hommes,

Et gain et perte pèse une tête sensée

Bien contente chez soi; vide de raisins et de fleurs,

Et d’œuvres de la main, le marché affairé est en repos.

Mais la lyre résonne loin, de jardins; peut-être que

Là-bas, bien-aimés, s’en joue ou bien un homme solitaire

D’amis lointains garde souvenir et du temps de jeunesse; et les fontaines,

Toujours sources et fraîches font leur bruit au bord d’herbes odorantes.

Calme, dans l’air, à la brune, résonne le carillon des cloches,

Et gardant les heures, un veilleur appelle le nombre.

A présent aussi vient un souffle, il anime les sommets du bois,

Vois! et le double de notre Terre, l’astre d’argent

Vient en secret aussi. La fantasque, la nuit vient,

Pleine d’étoiles et bien peu soucieuse de nous,

Scintille l’étonnante là-bas, l’étrangère entre les hommes

Au-dessus de crêtes, tristement et splendidement elle monte.

2

Prodigieuse la faveur de la Très-Haute et personne

N e sait de quand et quoi lui advient d’elle.

Ainsi meut-elle le monde et l’âme espérante des hommes,

Même aucun sage ne comprend ce qu’elle prépare, car ainsi

Le veut le Dieu suprême, qui beaucoup t’aime, et pour cela

Est encore plus aimé qu’elle, de toi, le jour sensé.

Mais parfois un œil clair aime aussi l’ombre

Et tente pour le plaisir, avant que ce soit urgence, le sommeil,

O u bien il jette aussi volontiers, un homme fidèle, son regard dans la nuit,

Oui, il sied de lui consacrer couronnes et chant,

Parce que aux errants elle est sacro-sainte, et aux morts,

Mais demeure soi-même, éternellement, dans le plus libre des esprits.

Mais il lui faut aussi, à nous, afin que dans le temps qui hésite,

Que dans la ténèbre pour nous quelque chose soit tenable,

Nous accorder l’oubli et l’enivrement sacré,

Accorder la parole fleuve qui, comme les amants, soit

Sans assoupissement et plus pleine coupe et de vie plus audacieuse,

Sainte mémoire aussi. de rester éveillé la nuit.

3

Et aussi abritons en vain le cœur dans la poitrine, en vain seulement

Retenons-nous encore le courage, maîtres et apprentis, car qui

Serait capable de l’empêcher, et qui nous interdirait la joie?

Un splendide signe aussi chantent, de jour et de nuit,

18

Les tempêtes. Alors viens! que nous voyons l’ouvert,

Que nous cherchions quelque chose de vivant, si loin soit-il.

Ferme reste une seule chose : que ce soit vers midi, ou que ça aille

Jusqu’à la minuit, toujours demeure une mesure,

A tous commune; pourtant à chacun aussi est imparti son propre,

Jusque-là va et parvient chacun, là où il le peut.

Pour cela! et railler la raillerie aime une démence exultante

Quand dans la nuit sainte soudain elle saisit les poètes.

Pour cela viens à l’Isthme! là-bas où la mer ouverte bruit

Au Parnasse et la neige entoure d’éclat le roc delphique,

Là-bas au pays de l’Olympe, là-bas sur les hauteurs du Cithéron,

Sous les pins, là-bas, sous les grappes, d’où

Thèbes en bas et Isménos bruit, dans le pays de Cadmos,

De là vient et là il rit, transplanté, le Dieu.

4

Bienheureuse Grèce, toi, maison des célestes, tous,

Ainsi est vrai ce qu’un jour dans l’enfance nous avons entendu?

Salle fériale! Le sol est mer! et tables les montagnes

Vraiment pour unique usage avant le temps bâties!

Mais les trônes, où donc? Lois de la Terre, et les pas,

Où, emplis de nectar, allant en des recoins, plain-chant?

Où sont-elles poids, les sentences rustiques et pénétrantes?

Sec est Delphes, que le comprenne, mieux : s’accomplisse

Que cela devienne vrai, car où cela éclate-t-il, plein d’un bonheur tout présent,

En tonnerre depuis un air serein, sur les yeux, en entrant?

Le Père, 1’Ether consume et tend, comme des flammes, vers la Terre,

En mille façons vient le Dieu. En bas, comme des roses, le sol

A des célestes inadressé, périssable, mais comme des flammes

Opère d’en haut et met à l’épreuve la vie, consumant, nous aussi.

Mais ceux qui devinent, là et ici, et lèvent les têtes

Mais les hommes, assemblés, partagent le bien en fleur.

Le consumant. Ainsi arrive le céleste, profond ébranlement parvient ainsi

Depuis les ombres, en descendant, parmi les hommes, son jour.

5

Non ressenti cela vient d’abord, ils tendent à la rencontre

De lui les enfants. Presque atteint de dos le bonheur,

Car d’eux il a pudeur, l’homme. C’est pourquoi aussi voit de ses yeux

A peine, un demi-dieu; et il y a feu autour d’eux, et sommeil.

Mais à eux, grand est le courage, à plein ils lui emplissent le cœur

Ceux-là, mais il voit à peine, dans la fournaise, le bien;

Crée, prodigue et presque lui devenait frontière, la Terre,

Mais pour se reposer arrache en avant éternellement dans la nuit le Partage.

Eux-mêmes affermissent cela, les célestes, si par ailleurs

Rien ne les égare, et s’accoutument les hommes au bonheur

Et au jour, et à regarder ceux qui sont manifestes, la face

De ceux qui, depuis longtemps déjà Un et Tout nommés,

A fond ont empli la poitrine taciturne du libre contentement,

Et d’abord et seulement ont comblé tout désir;

Longue et lourde, la parole de cette arrivée, mais

Blanc est l’instant. Serviteurs des célestes sont

19

Pourtant, connaissant la Terre, leur pas est contre l’abîme

Jeune, plus humain, cependant cela dans les profondeurs est ancien.

6

A présent ils gardent les bienheureux et les esprits,

Tout véritablement doit faire connaître leur louange.

La lumière n’a rien droit de regarder qui ne plairait aux Suprêmes,

Devant 1’Ether ce qui tente oisivement ne sied pas du tout.

Pour cela, se tenir un temps en sa présence,

Les peuples s’érigent en ordonnances tusques

Les uns parmi les autres, et bâtissent les beaux temples et villes

Chacune selon les contrées montent au-dessus des côtes Mais où sont-elles? Où fleurissent les célèbres, les couronnes de la Fête?

Thèbes fane, et Athènes; ne bruissent-elles plus les armes

A Olympie, plus les chars en or des Jeux,

Et ne s’ornent-ils plus jamais de tresses, les navires de Corinthe?

Pourquoi font-ils silence aussi, les actes sacrés alors,

Pourquoi ne se réjouit-elle pas la danse sanctifiée?

Pourquoi ne signe-t-il pas, comme autrefois, le front de l’homme un Dieu,

N’imprime le sceau, comme autrefois, à celui qui est atteint?

Mais il vint alors lui-même et prit figure d’homme

scandale pourtant est temps et image,

7

A des balafres comparables, à Éphèse. Le spirituel aussi endure,

De la présence divine, illumine comme d u feu, pour finir.

Ivresse, oui, d’un genre à soi, quand des célestes sont là

Se creuse sa tombe, cependant sagace avec les esprits l’esprit.

Les esprits aussi, car toujours une prière arrête le Dieu,

qui aussi endurent, chaque fois que la Terre les touche.

Jamais plus d’eux n’est vert et les doux sentiers de la patrie,

Règles; pareils à des constructions les arbres et la broussaille,

Jamais plus, et les fruits d’or, et ordonnées les forêts,

Seulement quelquefois il supporte sa propre ombre, l’homme.

Mais en force les cœurs, comme sur une prairie blanche les fleurs,

Alors que c’est aride; le vert pourtant nourrit le cheval

Et le loup, dans la sauvagerie, mais à la mort pense chacun

A peine, et la maison de jeunesse, les voyants ne la saisissent plus.

Mais quelque chose pourtant est en vigueur, seul. La règle, la Terre.

Une clarté, la nuit. Cela, et le calme, connaît

Qui s’y entend sans doute, un plus princier, et il montre,

Du divin, qu’à elle aussi c’est long, comme le ciel, et profond.

8

Nommément : comme il y a quelque temps, à nous il semble long,

Vers le haut ils montèrent tous, eux qui ont fait le bonheur de la vie,

Comme le Père détourna sa face des hommes,

Et le deuil à juste titre débuta sur la Terre,

Et apparut en fin, un calme génie, célestement

Consolant, qui annonça la fin du jour et s’évanouit,

Laissa comme signe, qu’un jour il avait été là, et de nouveau

20

Reviendrait, le chœur céleste, quelques présents,

Dont humainement, comme alors, nous puissions nous réjouir,

Mais comme balances se brise presque avant d’arriver, le Partage

Se séparant quasi, en sorte que se tord l’entendement

De connaissance, et aussi vit, mais triomphe le remerciement.

Le pain est fruit de la Terre, pourtant il est béni par la lumière,

Et du Dieu tonnant vient la joie d u vin.

Voilà pourquoi nous pensons aussi avec ça aux célestes qui alors

Ont été là et qui reviennent au juste moment,

Voilà pourquoi ils chantent aussi avec constance, les poètes, l’esprit d’automne

Et non vainement inventé sonne pour l’Ancien la louange.

9

Oui! Ils disent à juste titre qu’il réconcilie le jour avec la nuit,

Conduit la constellation du ciel éternellement en bas, en haut,

Toujours heureux, telle la frondaison du pin toujours verdoyant

Qu’il aime, et la couronne qu’il a choisie de lierre

Parce qu’il demeure. Satisfait, il l’est, lui, dans la sauvagerie,

Aussi. Et doux sommeil demeure, et abeilles et repas.

Ce que le chant des anciens a prophétisé des enfants de Dieu,

Vois! nous le sommes, nous; c’est le fruit d’Hespérie!

Prodigieux et exact, c’est accompli, comme il sied, à des hommes,

Le croie qui l’a éprouvé! Car chez soi, l’esprit,

I1 n’est pas au commencement, pas à la source. Lui, la patrie le consume.

Les colonies, il aime, et vaillant oubli, l’Esprit.

Nos fleurs le réjouissent, et les ombres de nos forêts,

Le famélique. Presque aurait été calciné le vivifiant.

Des sages bienheureux le voient; un sourire, depuis la captive

Ame éclaire, à la lumière leur œil se dégèle encore.

Si longtemps cela a duré. Mais ils reposent, les yeux de la Terre,

Les tout-sachant aussi ils dorment, les chiens de la nuit.

Traduit par François Fédier

PAIN ET VIN

A Heinze

1

En cercle là autour repose la ville, silencieuse est la rue illuminée

Et ornées de flambeaux s’éloignent les voitures crissantes,

Rassasiés des joies du jour les hommes retournent au repos

Et pesant gains et pertes quelque tête pensive

Connaît la paix de la maison; vide de raisins et de fleurs

Et vide du travail des mains repose le marché affairé.

Mais des accords résonnent dans les jardins au loin; peut-être

Est-ce un amoureux là-bas, ou un homme solitaire

Qui joue pour des amis lointains ou pour sa jeunesse; et les sources

Toujours ruisselantes et fraîches bruissent sur leur lit parfumé.

Calmes dans la pénombre de l’air carillonnent des cloches sonores,

Et attentif aux heures un veilleur crie leur nombre.

Maintenant passe un souffle et remue la cime du bois,

Vois, et l’ombre de notre terre, la lune,

Survient, secrète, elle aussi; la nuit, la visionnaire, arrive

Pleine d’étoiles et bien peu inquiète de nous,

Là-bas rayonne l’étonnante, l’étrangère entre les hommes,

Et sur les collines, triste et splendide, se lève.

2

Admirables sont ses bienfaits, à elle, la plus haute, et personne

Ne sait d’où ni comment ils nous viennent.

Aussi meut-elle le monde et l’âme des hommes, leur espoir,

Aucun sage même ne comprend ce qu’elle nous prépare, car ainsi

Le veut le dieu le plus grand, lui qui t’aime, et par là

T’est plus cher encore que la nuit, le jour sobre.

Mais parfois aussi un œil clair aime l’ombre,

Et cherche par plaisir, avant qu’il soit nécessaire, le sommeil,

Et l’homme intègre plonge aussi volontiers les yeux dans la nuit.

Oui, il sied de lui vouer des couronnes er des chants,

Car elle est consacrée aux déments et aux morts,

Mais elle-même se maintient, éternelle, dans l’esprit le plus libre.

Elle, pourtant, elle nous doit, pour qu’à l’heure hésitante

Et dans l’obscurité quelque chose nous soit saisissable,

Elle doit aussi nous verser l’oubli et l’ivresse sacrée

Et une parole qui afflue et qui soit, tout comme ceux qui aiment

Sans sommeil, et la coupe plus pleine, et la vie la plus téméraire,

Et la mémoire sainte, qui nous tient éveillés dans la nuit.

3

En vain cachons-nous nos cœurs dans nos poitrines, et en vain

Cherchons-nous, maître ou disciple, à contenir la vaillance et qui donc

22

Nous voudrait entraver, qui voudrait nous défendre la joie?

Un feu divin aussi nous pousse, et le jour et la nuit

A ouvrir la brèche. Ainsi, viens! afin que nous voyions l’Ouvert

Et cherchions le bien qui est nôtre, si loin que ce soit.

Car ceci demeure : que ce soit à midi, ou même

Au profond de minuit, toujours subsiste une mesure

Commune à tous, et pourtant donnée à chacun en partage, singulière,

Par là s’en va, y parvient chacun s’il le peut.

Ainsi donc! qu’un délire joyeux se moque des moqueurs

Quand dans la nuit sacrée il s’empare des chanteurs soudain.

Là-bas, viens, sur l’Isthme! où bruit au large la mer

Contre le Parnasse et où la neige couronne les falaises delphiques,

Là au loin au pays de l’Olympe, là sur les hauteurs, Cithéron,

Sous les pins, parmi les grappes, là où

Monte la rumeur de Thèbes, de l’Ismène, au pays de Cadmos,

De là nous arrive et s’annonce à nouveau le dieu qui vient.

4

Grèce heureuse! Toi, demeure pour Eux dans le Ciel,

C’est donc vrai, ce que dans notre jeunesse nous avons entendu?

Salle de la fête! dont le sol est la mer, dont les tables sont les montagnes,

Construite, dès avant les âges, pour un seul cérémonial.

Mais les trônes, où sont-ils? et les temples, où sont les coupes,

Pleines de nectar, pour les dieux et la joie du chant?

Où donc, où s’éclairent les oracles aux portées lointaines?

Delphes sommeille, et où est la grande rumeur du destin?

Où est-il, lui qui est brusque? Où éclate, partout présent et plein de bonheur,

Et tonnant, ce qui descend à nos yeux de l’air clair?

Père Ether! c’est l’appel qui volait de langue en langue

Mille fois crié, et nul sous la charge de vie n’était seul.

Partagé, pareil bien donne joie, échangé avec l’étranger

I1 devient une acclamation, et s’accroît la force dormeuse de ce nom :

Père! Toi, le clair! et résonne, aussi loin qu’il porte, l’antique

Signe, hérité des aïeux, qui touche au loin et qui crée.

Ainsi reviennent Ceux du Ciel, par qui tremble la profondeur, et descend

Hors des ombres parmi les hommes leur jour.

5

Inaperçus d’abord, ils arrivent, et contre eux

Se débattent les enfants, trop clair survient, trop brillant le bonheur

Et plein de crainte est l’homme, à peine un demi-dieu saurait dire

Quels sont les noms de ceux qui chargés de dons se rapprochent.

Mais le courage qu’ils lui donnent est grand; et lui remplissent le cœur

Ces joies qu’ils apportent, à peine sait-il user de ce bien,

I1 crée, il prodigue, et presque sacré est devenu pour lui le profane

Que sa main, généreuse follement, touche et conjure.

Ils le tolèrent, Eux dans le Ciel, autant qu’il se peut; puis vraiment

Eux-mêmes viennent, et les hommes s’accoutument au bonheur

Et au jour et à voir ceux qui sont dévoilés, leur visage,

A ceux qui dès longtemps comme l’Un et le Tout sont nommés,

Dont la vue, librement, en silence profond, remplit et rassasie le cœur

Et d’emblée, à elle seule, contente tout désir.

23

Ainsi est l’homme : quand là est le bien, et que pour lui s’inquiète et se charge de

dons

Un dieu même, il ne peut le savoir ni le voir.

Porter la souffrance, c’esc d’abord ce qu’il doit, et alors il nomme qui lui est le plus

cher,

Alors, alors doivent les paroles, comme des fleurs, se lever.

Alors il se propose gravement d’honorer les dieux bienheureux,

En effet et en vérité doivent toutes choses proclamer leur louange.

Rien ne doit, voir la lumière, qui ne plaise à Ceux d’En Haut,

Devant 1’Ether n’ont droit de paraître d’inutiles tâtonnements.

Là autour, en leur présence dans le Ciel, pour s’en rendre dignes

Les peuples se disposent en ordonnances souveraines,

Entrelacés, et bâtissent des temples beaux et des villes

Fermes et nobles, qui se dressent au-dessus des bords Mais où sont-elles? Où fleurissent-elles, les bien connues, les couronnes de la fête?

Thèbes se flétrit, et Athènes; les armes ont cessé de retentir

A Olympie, et les chars dorés dans le jeu du combat,

Et on ne couronne plus les navires à Corinthe?

Pourquoi se taisent aussi les théâtres anciens et sacrés?

Pourquoi la joie des danses rituelles n’est-elle plus?

Pourquoi un dieu, comme alors, ne marque-t-il plus l’homme au front,

N e met-il plus comme alors son empreinte sur celui qu’il frappe?

O u bien lui-même est venu et a pris forme de l’homme

Et, consolateur, accomplit et ferma la fête du ciel.

7

Mais, ami! nous venons trop tard. I1 est vrai, les dieux vivent,

Mais au-dessus de nos têtes, là-haut, dans un autre monde.

Là ils œuvrent sans cesse, et semblent bien peu attentifs

A notre vie, tant Eux dans le Ciel nous ménagent.

Car un vase fragile ne peut toujours les contenir,

Seulement par instant l’homme supporte la plénitude divine.

Rêver d’eux, telle est ensuite notre vie. Mais l’erreur,

Comme le sommeil, nous secourt, et ce sont détresse et nuit qui rendent forts,

Jusqu’à ce que des héros, dans les berceaux d’airain, aient grandi

Et que leur cœur soit, comme alors, semblable en force aux Immortels.

Ils viendront, dans l’orage tonnant. Jusque-là, il me semble,

Mieux vaut dormir que d’être ainsi sans compagnon

Et d’attendre ainsi, et ce qu’il nous faut dans l’attente faire et dire,

Je ne sais, ni pourquoi des poètes dans les temps d’indigence.

Mais ils sont, dis-tu, comme les prêtres saints du dieu de la vigne

Qui passaient dans la nuit sacrée de pays en pays.

8

En effet quand jadis, et c’est un temps qui nous semble lointain,

Tous ils furent remontés, qui rendaient la vie favorable,

Quand le Père eut détourné des hommes son visage

Et que le deuil à bon droit eut commencé sur la terre,

Quand en dernier parut un génie silencieux, né du ciel

24

Et consolateur, qui annonça la fin du jour et s’en fut,

I1 nous laissa un signe, attestant qu’il fut là et allait

Revenir, et que le chœur du ciel laissait en retour quelques dons

Dont nous, comme alors, nous pourrions nous réjouir en hommes :

Car la joie de l’esprit, le plus grand des dons devenait

Trop grand pour les hommes, encore et toujours manquent les forts pour les joies

Les plus hautes, bien qu’un peu de gratitude survive encore, silencieuse.

Le pain est le fruit de la terre, mais la lumière le sacre,

Et c’est du dieu du tonnerre qu’est venue la joie du vin.

Ainsi nous avons mémoire d’Eux dans le Ciel, qui alors

Étaient là et qui vont revenir au temps juste,

Ainsi chantent, gravement eux aussi, les chanteurs en l’honneur du dieu de la vigne

Et pour lui, l’ancien, il n’est pas vain d’entendre leur louange.

9

Oui, ils ont raison de le dire, il réconcilie la nuit et le jour,

Sans fin, il conduit les astres du ciel par les chemins d’en bas et d’en haut,

Joyeux en tout temps, pareil au feuillage du pin toujours vert

Et qu’il aime, ou à la couronne qu’il s’est choisie dans le lierre,

Car lui demeure, et la trace des dieux enfuis

Lui-même l’apporte ici-bas aux sans dieux, au-dessous, dans l’obscur.

Ce que le chant ancien a prédit des enfants de dieu,

Vois! nous le sommes nous-mêmes; le fruit des Hespérides est là!

Admirable et exact ce qui s’accomplit en l’homme,

Le croira, qui l’a éprouvé! mais tant de choses arrivent

Et rien ne se fait, car nous sommes des ombres, sans cœur jusqu’au jour

Où 1’Ether notre Père, reconnu, va être à chacun et à tous.

C’est dans l’intervalle que vient, en porteur de torche, le Fils

Du Très Haut, le Syrien, parmi les ombres en bas.

Des sages bienheureux le voient; un sourire rayonne

Des âmes prisonnières, à nouveau leurs yeux, mouillés à la lumière, scintillent.

Doucement rêve et dort le Titan dans les bras de la terre,

Même Cerbère, même lui, le jaloux, vient boire et s’endort.

Traduction par Jean- Pierre Faye

EN SOUVENIR DE

I1 vente du nord-est,

Le plus cher qui d’entre les vents

Me soit, car il prédit fougue, enthousiasme,

Et bon voyage aux mariniers.

Mais pars, maintenant, et salue

La belle Garonne,

Et les jardins de Bourdeaux

Là-bas, depuis la rive franche

Où court l’embarcadère et chute le ruisseau

Au plus profond du fleuve, mais tandis

Que loin regarde au-dessus d’eux un couple

Altier de chênes et peupliers d’argent.

i l m’en‘souvient très bien encore et comme

Largement le bois d’ormes incline

Ses cimes au-dessus d u moulin,

Mais il y a dans la cour un figuier.

Là même aux jours de fête

Les femmes brunes vont

Fouler un sol soyeux,

A la saison de mars :

Quand sont pareils la nuit et le jour,

Et que dessus les lents embarcadères,

Lourdes de rêves d’or,

Des brises endormeuses passent.

Mais qu’on me tende, pleine

De l’obscure lumière,

La coupe parfumée

Qui me permettrait le repos; qu’il serait doux

Parmi les ombres le sommeil.

I1 n’est pas bon

De perdre l’âme à coup de mortelles

Pensées. Mais il est bon

De se parler et de se dire

Ce qu’on pense en son cœur, d’entendre longuement

Parler de jours d’amour et puis

De grandes choses qui se font.

Mais où sont-ils donc, les amis? Bellarmin

Et son compagnon? Beaucoup

Ont contrecœur de se rendre à la source;

La richesse en effet commence

Dans la mer. Eux font

Comme les peintres une moisson

Des beautés de la terre et ne honnissent

Point la guerre des voilures, ni

D’habiter, à longueur d’an et seul, sous l’arbre

26

N u des mâts, où il n’est pas de jours

De fête de la ville qui transpercent la nuit

De lumière, ni chant des cordes ou danses d u pays.

Mais les hommes sont maintenant

Partis chez des Indiens,

Là-bas par la pointe venteuse,

Au long des vignes, là

Où la Dordogne descend,

Où se conjugue, ample comme la mer,

A la Garonne magnifique

Le fleuve, et part. Mais la mer qui l’emporte

Donne aussi la mémoire,

Et l’amour encore attache assidûment les yeux,

Mais ce qui reste est œuvre des poètes.

LA MOITIÉ

DE LA VIE

Lourde de poires jaunes,

Et pleine de roses sauvages

La terre est penchée sur le lac,

Et, vous, cygnes charmants,

Enivrés de baisers,

Vous trempez votre tête

Dans l’eau sobre et sacrée.

Où, malheureux, irai-je prendre,

Quand vient l’hiver, les fleurs, où

L’or d u soleil,

Et l’ombre de la terre?

Les murs sont là

Muets et froids, dans le vent

Tintent les drapeaux.

SI DE LÀ-BAS, SI LOIN ...

Si de là-bas, si loin, puisque nous sommes

Désunis, je te suis onnaissable encore, si le passé

O toi, l’associé de mes peines!

Peut te désigner quelque bien,

Dis-moi comment t’attend l’amie

En ces jardins où nous nous retrouvions

Après les temps affreux, les temps de nuit?

Au bord des fleuves ici d u monde saint des premiers temps.

I1 y avait, il faut que je le dise, quelque chose de bon

En tes yeux quand jadis aux lointains horizons

27

Un jour tu t’es joyeux tourné pour voir,

Homme toujours fermé dedans la ténébreuse

Allure. Comment ont fui les heures, dans quel silence

Mon âme fut avec la vérité, que

Je serais à ce point séparée?

Oui, je l’ai dit, j’étais à toi.

Sincèrement, ainsi que tu désires tout ce que nous savons

Me remettre en mémoire et m’écrire

En des lettres, ainsi va-t-il de moi

Que du passé il faut que tout je dise.

Était-ce le printemps? où était-ce l’été? le rossignol

Avec son chant très doux vivait chez des oiseaux

Qui n’étaient pas au loin, dans les taillis.

Et des arbres faisaient un ombrage d’odeurs.

Les clairs passages, et les broussailles basses, et le sable

Sur quoi nous avancions, nous donnaient plus de joie,

Plus de contentement quand nous regardions la jacinthe.

O u la tulipe, la violette, l’œillet.

Aux murs grimpaient les vertes façades d u lierre, et verte

Etait la ténèbre heureuse des allées hautes. Le soir

Souvent, et le matin nous fûmes là,

Parlant de maintes choses, nous regardions joyeux.

Dans mes bras il reprenait vie l’adolescent,

Qui me venait, encore en abandon, depuis les champs

Qu’il me montrait avec une âme lourde,

Mais il avait des lieux rares gardé les noms

Et toute la beauté, qui m’est très chère aussi,

Qui resplendit au long des berges bienheureuses

Dans la campagne du pays, ou bien reste

Cachée aux regards des hauteurs,

Depuis lesquelles un homme peut regarder aussi la mer,

Mais où personne ne veut être. N’en demande pas plus, et pense

A celle qui est contente encore, parce

Que le jour enchanteur a lui pour nous,

Qui avait commencé par l’aveu de l’amour ou

Les mains serrées pour nous unir. Malheur à moi!

Ce furent de beaux jours. Mais

Après eux bien triste crépuscule.

Mon amour, tu me dis toujours que tu es

Si seul dans le beau monde, mais

Tu ne le sais pas ...

Traduit par Je-P. Lefebvre

A LA SOURCE DU DANUBE

Car, tout comme d’en haut, depuis le superbement accordé, depuis l’orgue,

Dans la salle sauve,

Jaillissant pur des inépuisables tuyaux,

Le prélude, éveillant, au matin commence

Et loin tout autour, de halle en halle,

Le rafraîchissant, alors, le fleuve mélodieux ruisselle,

Jusque dans les froides ombres la maison

Emplit d’enthousiasme,

Et alors est éveillé, alors, se levant, à lui,

Au soleil de la fête répond

Le chœur de la communauté : ainsi vint

La parole depuis l’est vers nous,

Et aux rochers d u Parnasse et au Cithéron j’entends,

O Asie, ton écho et il se brise

Au Capitole et abrupte, descendant des Alpes,

Vient, une étrangère, elle,

Vers nous, l’éveilleuse,

La voix formeuse d’hommes.

Un étonnement, là, saisit l’âme

De ceux qui furent atteints, tous, et la nuit

Etait sur les yeux des meilleurs.

Car de beaucoup est capable,

Et le flot et le roc et la force du feu aussi

I1 les soumet avec art, l’homme,

Et ne tient pas, le magnanime, compte

Du glaive, mais il se trouve,

Devant ce qui est divin, frappé à terre, le vigoureux,

Et ressemble presque au gibier; lequel

Poussé par la suave jeunesse

Court sans relâche sur les monts

Et sent sa propre force

Dans l’ardeur de midi. Mais quand

Ramenée en bas, dans les vents qui jouent,

La sauve lumière, et avec le rayon plus frais

L’esprit joyeux vient vers

La bienheureuse Terre, alors il succombe, inhabitué

Au Plus beau, et somnole d’un sommeil éveillé

Avant même qu’approche un astre. Tels nous aussi. Car à plus d’un s’éteignit

La lumière des yeux bien avant, venus des dieux, les présents,

Les aimables qui d’Ionie, à nous,

Aussi d’Arabie, s’en vinrent, et heureuse ne fut,

Du cher enseignement et aussi des adorables chants

L’âme de ceux qui s’étaient ainsi endormis, jamais.

Pourtant quelques-uns veillaient. Et ils voyageaient souvent

29

En paix parmi vous, ô citoyens de belles villes,

Lors des Jeux où d’habitude invisible le héros

Secrètement auprès des poètes assis, regardait les lutteurs et souriant

Louait, le tant loué, les enfants oisifs avec zèle.

Un incessant amour, était-ce là, et c’est.

Et bien que séparés, mais c’est pour cela que nous

Pensons les uns aux autres pourtant, ô Enjoués à l’Isthme,

Et au Céphise et au Taygète,

Aussi à vous nous pensons, ô vallées du Caucase,

Si antiques que vous soyez, ô paradis de là-bas,

Et à tes patriarches et à tes prophètes

Ô Asie, à tes vigoureux, ô Mère!

Qui sans peur devant les signes d u monde,

Et le ciel sur les épaules et tout le partage,

A longueur de jours enracinés sur les monts,

D’abord s’y entendirent

A parler seuls

A Dieu. Ceux-là reposent à présent. Mais si vous,

Et c’est cela qui est à dire,

Vous, Anciens, tous, ne disiez pas d’où,

Nous te nommons : contraints par la salve, nommons,

Nature! nous te nommons, et à nouveau, comme hors d u bain, s’élève

De toi tout ce qui est de naissance divine.

A la vérité, nous allons presque comme les orphelins;

I1 en est bien comme autrefois, seulement ces soins ne sont plus;

Pourtant des juvéniles se souvenant de l’enfance,

Dans la maison ceux-là non plus ne sont pas étrangers.

Ils vivent trois fois, justement comme aussi

Les premiers fils du ciel.

Et pas en vain nous a été

Donnée en l’âme la fidélité.

Non pas nous, ce qui est vôtre aussi elle sauvegarde,

Et près des reliques, des armes de la parole

Que partant vous avez aux moins dotés, à nous,

O fils du partage, laissée derrière vous,

Ô bons esprits, là vous êtes aussi,

Souvent, quand alors la sauve nuée entoure un homme,

Là nous nous étonnons et ne savons pas lui donner sens.

Mais vous, vous nous épicez de nectar l’haleine

Et alors nous exultons souvent, ou nous assaille

Un songe, mais quand trop vous en aimez un,

I1 n’a pas de repos jusqu’à ce qu’il soit devenu l’un des vôtres.

C’est pourquoi, bienveillants! entourez-moi légèrement

Afin que je puisse rester, car il y a encore beaucoup à chanter,

Mais cette fois finit, pleurant de félicité,

Comme une légende de l’amour,

Pour moi le chant, et ainsi aussi est-il,

Pour moi, avec rougissements, avec pâleurs,

Depuis qu’il m’a pris, allé. Mais Tout va ainsi.

Traduction par François Fédier

L’ISTER

A présent viens, Feu!

Nous sommes avides

De regarder le jour,

Et quand l’épreuve

Est passée par les genoux,

Quelqu’un peut sentir les cris de la forêt.

Mais nous, nous chantons depuis l’Indus,

Arrivés de loin, et

De l’Alphée, longtemps cherché,

Ce qui convient, nous l’avons,

Non, sans ailes ne peut

Au plus proche quelqu’un atteindre

Tout droit

Et passer de l’autre côté.

Mais c’est ici que nous voulons bâtir.

Car les fleuves rendent défrichable

Le pays. Quand en effet des herbes poussent

Et que vont à ceux-là,

L’été, pour boire les bêtes,

Alors y vont aussi les hommes.

Mais on nomme celui-ci 1’Ister.

Belle est son habitation. I1 brûle, le feuillage des fûts,

Et s’agite. Sauvages ils se

Dressent, debout, les uns parmi les autres; par-dessus,

Un second Mètre, fait saillie,

De rochers, le toit. Aussi ne me surprend

Pas qu’il ait

Invité Hercule à venir,

Brillant au loin, à même l’Olympe, en bas,

Alors que celui-là, pour se chercher de l’ombre

Venait de l’Isthme brûlant,

Car pleins de cœur ils

Etaient, là-même, mais il est besoin, à cause des Esprits,

Aussi de frais. C’est pourquoi il partit, lui, plus volontiers

Vers les sources des eaux, par ici, et les rives jaunes,

Bien odorantes en haut, et noires

De la forêt de pins, où dans les profondeurs

Un chasseur volontiers se promène à plaisir

A midi, et la croissance est audible

A même les arbres résineux de 1’Ister.

Lui qui paraît pourtant presque

Aller à reculons et

J’imagine qu’il devrait venir

De l’est.

Il y aurait beaucoup

A en dire. Et pourquoi est-il pendu

31

Aux montagnes tout droit? L’autre,

Le Rhin, est de côté

Parti au loin. Ce n’est pas pour rien qu’ils vont

Dans le sec, les fleuves. Mais comment? Un signe il faut,

Rien d’autre, pur et simple, pour que soleil

Et lune il porte dans le cœur, inséparables,

Et continue, jour et nuit aussi, et

Ceux du ciel se tiennent chaud les uns aux autres.

C’est pourquoi ceux-là sont aussi

La joie du Plus haut. En effet comment viendrait-il

Vers le bas? Et verts, comme Herta,

Ils sont, les enfants du ciel. Mais par trop patient

I1 me semble, lui, pas

Plus libre, et presque se moquer. Nommément, quand

Débuter doit le jour

Dans la jeunesse, où il commence

A croître, il pousse, un autre, là,

Haute déjà, la splendeur, et pareil aux poulains

A la bride il écume, et tout au loin entendent

La poussée les vents,

Lui est content;

Mais il faut des entailles au rocher

Et des sillons à la terre,

Ce serait inhospitalier sans quiétude;

Mais ce qu’il fait, le fleuve,

Personne ne le sait.

Traduit par F. Fédier

LE RHIN

En sombre lierre assis, à la porte

De la forêt, juste là où le midi tout doré,

Visitant la source, s’en vint descendant

Les marches du massif des Alpes,

Qui pour moi le divinement bâti,

Le rempart des Célestes se nomme

Suivant l’ancienne idée, où, de plus,

En secret, encore, mainte chose, décidément

A des hommes parvient; de là

J’ai appris sans l’avoir présumé

Un destin, car à peine encore

S’était, dans l’ombre chaude,

Se parlant à elle-même de maintes choses, mon âme

Droit sur l’Italie tirée

Et loin là-bas, aux côtés de Morée.

A présent pourtant, au sein du massif,

Profondément sous les cimes d’argent,

Et sous l’heureuse verdure

Où les forêts, en tremblant, vers lui,

Et les têtes des rocs les unes par-dessus les autres

Regardent en bas, tout le jour, là

Dans l’abîme le plus froid j’entendis

Gémir après sa délivrance

Le Jeune, ils l’entendaient, comme il rageait

Et accusait la Terre Mère

Et le Tonnant qui l’avait engendré,

Pris de pitié, les parents, cependant

Les mortels s’enfuyaient du lieu

Car terrible était, vu que sans lumière il

Se roulait dans ses liens,

La furie du demi-dieu.

C’était la voix du plus noble des fleuves,

Du Rhin, le librement-né,

Et autre chose il espérait quand là-haut, des frères,

Du Tessin et du Rhône

Il se sépara et voulut partir à l’aventure, et impatiemment le

Poussa vers l’Asie son âme royale.

Cependant il est déraisonnable

De souhaiter face au destin.

Les plus aveugles pourtant

Sont fils des dieux. Car il connaît, l’homme,

Sa maison, et pour la bête il y eut

Place où bâtir, cependant à ceux-là est

Le manque, qu’ils ne sachent où aller,

Donné dans l’âme inexperte.

33

Énigme est bien ce qui est pur a surgi. Même

Le Chant, à peine lui est-il licite de le dévoiler. Car

Ainsi que tu as commencé tu vas demeurer

Quelle que soit l’œuvre de l’urgence

Et de l’élevage, d u plus en effet

Est capable la naissance,

Et le rai de lumière qui

Rencontre le nouveau-né.

Où pourtant y en a-t-il un

Pour rester libre

Sa vie entière, et le souhait d u cœur

Uniquement remplir, ainsi,

Depuis des hauteurs propices, comme le Rhin.

Et ainsi, d’un giron sacré

Heureusement né, comme lui?

C’est pourquoi sa parole est jubilation.

I1 n’aime pas, comme d’autres enfants,

Pleurer emmailloté dans ses liens;

Car là où les rives la première fois

Lui glissent au côté, les tortueuses,

Et l’étreignent dans leur soif,

L’Inconsidéré, de l’attirer

Et certes aussi de le garder sont avides

De leur propre croc, en riant

I1 déchire ces serpents et plonge

Avec la proie, et si dans la hâte

Un plus grand ne le réfrène,

Le laisse croître, comme l’éclair, il doit

Fendre la Terre, et comme ensorcelées s’enfuient

Les forêts à sa suite et s’effondrent en elles-mêmes les montagnes.

Un Dieu veut pourtant épargner à ses fils

La vie en hâte et il sourit

Quand sans retenue, mais ralenti

Par de saintes Alpes, vers lui,

Dans la profondeur, comme celui-là, grondent les fleuves.

En une telle fournaise est alors

Forgé aussi tout ce qui est sans mélange,

Et c’est beau, comme là-dessus,

Après qu’il a délaissé les montagnes,

Voyageant tranquille, dans le pays allemand

I1 se contente et apaise le désir

Dans la bonne occupation, quand il bâtit le pays

Le Rhin, le Père, et nourrit de chers enfants

Dans des villes qu’il a fondées.

Cependant jamais, jamais il n’en perd mémoire.

Car plutôt doit l’habitation dépérir

Et l’assise, et tourner à l’immonde

Le jour des hommes, plutôt qu’à un tel soit licite

D’oublier l’origine

Et la voix pure de la jeunesse.

Qui est-ce donc qui le premier

34

A corrompu les liens de l’amour

Et en a fait des lacets?

Alors ils ont, du propre droit

Et assurément du feu céleste

Osé rire les arrogants, alors seulement,

Méprisant les pistes mortelles,

Fait le choix de l’outrance

Et recherché à devenir les égaux des dieux.

Ils en ont pourtant, de leur propre

Immortalité, les dieux, assez, et ils ont besoin

Les Célestes d’une chose,

Une seule : ce sont les héros et les hommes

Et les mortels par ailleurs. En effet, comme

Les Bienheureux ne ressentent rien d’eux-mêmes,

I1 est bien nécessaire, s’il est permis de dire

Une telle chose, qu’au nom des dieux,

Prenant part, ressente un autre,

Celui-là, il le leur faut; toutefois leur justice

Est que sa propre maison

I1 renverse, lui, et ce qu’il a de plus cher

Comme ennemi il l’injurie et s’ensevelisse

Père et enfant sous les décombres,

Si un homme veut être comme eux et ne pas

Souffrir l’inégal, le fantasque.

C’est pourquoi : heureux celui qui trouva

Un destin bien départi

Où encore des voyages

Et, douce, des peines la remémoration

Murmure et monte au sûr rivage,

Que là, et au loin, volontiers

I1 puisse voir jusqu’aux frontières

Qu’à la naissance lui a

Dessinées Dieu pour son séjour.

Alors il est en repos, heureusement mesuré,

Car tout ce qu’il voulait,

Ce qui est céleste, de soi-même l’embrasse,

Non contraint, en souriant,

A présent qu’il est en repos, le téméraire.

Demi-Dieux je pense à présent,

Et connaître je dois les chers,

Parce que souvent leur vie tant

Me remue la poitrine haletante.

A qui pourtant comme, Rousseau, à toi

Insurpassable l’âme,

La fort endurante était,

Et sens assuré

Et suave don d’écouter

De parler en sorte que, lui, par plénitude sacrée,

Comme le dieu du vin, follement, divinement,

Et sans statut, elle, la langue des plus purs, il la donne

A comprendre aux bons, mais à juste titre

35

Les irrévérencieux frappe d’aveuglement,

Les valets profanateurs, comment nommerai-je cet étranger?

Les fils de la Terre sont, comme leur Mère,

Tout-aimants, ainsi reçoivent-ils aussi

Sans peine, les heureux, tout.

C’est pourquoi cela surprend aussi

Et fait sursauter l’homme mortel,

Quand, le ciel, qu’

Avec les bras aimants

I1 s’est amassé sur les épaules,

Et la charge de joie il considère;

Alors lui paraît souvent le meilleur

D’être presque tout oublié là

Où le rayon ne brûle pas,

Dans l’ombre de la forêt

Au lac de Bienne, en fraîche verdure,

Et insoucieusement pauvre en tons,

Pareil aux débutants, d’apprendre auprès des rossignols.

Et c’est magnifique, d’un sommeil sacré alors

De se relever et du frais de la forêt

Se réveillant, c’est maintenant le soir,

D’aller à la rencontre de la lumière plus douce,

Quand celui qui a bâti les montagnes

Et dessiné la piste des fleuves,

Après que, souriant aussi,

La vie affairée des hommes,

La pauvre en haleine, comme une voile,

Avec ses souffles il a dirigée,

Lui aussi est en repos, et vers l’Écolière à présent,

Le configurateur, du bien plus

Que du mal trouvant,

Vers la Terre d’aujourd’hui, le jour s’incline.

Alors ils fêtent les noces, hommes et dieux,

Ils fêtent, les vivants, tous,

Et compensé

Est, un temps, le destin.

Et les fugitifs demandent l’auberge,

Et doux sommeil les braves,

Les amants, eux,

Sont ce qu’ils étaient; ils sont

A la maison, où la fleur se réjouit

D’un feu non nocif, et les sombres arbres,

Les entoure l’esprit de son murmure, mais les irréconciliés

Sont tout changés et courent

Les mains se tendre

Avant que la lumière amicale

Ne descende et que ne vienne la nuit.

Cependant, devant certains

Cela s’enfuit vite, d’autres

Le gardent plus longtemps.

36

Les dieux éternels sont

Pleins de vie tout le temps; jusqu’à la mort

Un homme, pourtant, peut aussi

En mémoire malgré tout garder ce qu’il y a de meilleur,

Et alors il connaît ce qu’il y a de plus haut.

Seulement, chacun a sa mesure.

Car lourd est à porter

Le malheur, mais le bonheur est plus lourd.

Un sage pourtant a su

D u midi jusqu’à la minuit

Et jusqu’à ce que le jour resplendît,

Au banquet rester lucide.

A toi, puisse sur la piste brûlante sous les sapins ou

Dans le sombre de la forêt de chênes enveloppé

D’acier, mon Sinclair! Dieu apparaître ou

Dans les nuées, tu le connais, car tu connais, juvénile,

La force du bien et jamais ne t’est

Dérobé le sourire du souverain

Le jour, quand

Fiévreux et attaché il

Rayonne, ce qui est vivace, ou bien aussi

La nuit, quant tout est

Mêlé sans ordre et que revient

Une tout ancienne confusion.

Tradnit par F. Fédier

GERMANIE

Non, les bienheureux,

Images divines apparues dans le pays antique,

Je ne dois certes plus les invoquer, mais si,

Ondes de la patrie, c’est avec vous

Que retentit l’amour d u cœur qui se plaint,

Que veut-il d’autre dans son deuil sacré? Car en attente

Repose le pays, et lorsque par les chaudes journées,

Etres de nostalgie! le ciel abaissé nous entoure

Aujourd’hui d’une ombre prophétique.

I1 est lourd de promesses, mais me semble aussi

Menaçant, pourtant je veux rester en sa présence,

Et mon âme ne doit pas s’enfuir en arrière

Vers vous, ô dieux passés! qui me restez trop chers.

Car voir vos beaux visages

Comme si tout était comme autrefois, est mortel, je le crains,

Et il est à peine permis de réveiller les morts.

Ô dieux enfuis! et vous, ô dieux présents, naguère

Plus véridiques, vous eûtes votre temps!

N e rien nier, je le veux, et ne rien implorer.

Car quand tout est fini, que le jour s’est éteint,

Le premier le prêtre est frappé, mais plein d’amour

Le temple, et l’image, et le rite qui est sien

Le suivent aux sombres bords, plus rien n’en peut paraître.

Comme née des flammes d’un bûcher funèbre, seule une fumée d’or

S’élève, légende, des profondeurs,

Lueur d’aube pour nos têtes en proie au doute,

Et nul ne sait ce qui lui arrive. I1 sent

Que les ombres de ceux qui ont été,

Les anciens dieux, visitent à nouveau la terre.

Car ceux qui vont venir nous pressent,

Et la troupe sacrée des hommes-dieux

N e s’attardera plus dans le ciel bleu.

Oui, déjà verdit le champ qu’au prélude d’un âge plus rude

O n a planté pour eux, l’offrande est préparée

Pour le repas du sacrifice, vallée et fleuves sont

Large ouverts autour des cimes prophétiques,

Afin que l’homme puisse regarder jusqu’en Orient

D’où maintes métamorphoses l’émeuvent.

Mais de l’éther tombe

L’image fidèle, et les paroles divines en pleuvent,

Innombrables, les profondeurs du bois sacré résonnent

Et l’aigle qui vient de l’Indus

Et d u Parnasse survole

Le sommet enneigé et, de très haut, les collines

D’Italie vouées aux sacrifices, l’aigle antique ne cherche plus une proie agréable

Au Père, comme autrefois, mais d’un vol mieux exercé,

38

Exultant, il franchit enfin les Alpes à tire-d’aile,

Contemplant les pays aux formes si diverses.

La prêtresse, fille la plus silencieuse du dieu,

Qui n’aime que trop se taire dans sa simplicité profonde

C’est elle qu’il cherche, elle qui regardait de ses yeux grand ouverts

Comme si elle l’ignorait, naguère, quand la tempête

Déchaînait sur sa tête un tonnerre aux menaces mortelles.

L’enfant attendait mieux dans sa prescience

Mais l’étonnement finit par gagner tout le ciel

A l’idée qu’une enfant fût aussi pleine de foi

Qu’elle-même, la bénissante, la puissance des hauteurs.

Aussi envoyèrent-ils Jeur messager qui, la reconnaissant aussitôt,

Pense en souriant : O toi, ô infrangible,

Un autre mot doit t’éprouver - et il le crie avec force,

Messager juvénile regardant Germania :

(( C’est toi, tu e5 l’élue,

La tout-aimante, devenue assez forte

Pour supporter un lourd bonheur ».

Depuis ce temps où, cachée dans la forêt et les pavots en fleur

Emplis de doux sommeil, enivrée tu ne prenais pas

Garde à moi, longtemps, avant que de moindres n’éprouvent

Ta fierté virginale, et ne se demandent étonnés de qui et où tu étais,

Mais toi-même, tu l’ignorais. Je ne te méconnus pas,

Et en secret, pendant que tu rêvais, je te laissais

Au départ, à midi, en signe d’amitié,

La fleur de la bouche, et tu parlas dans ta solitude.

Pourtant, ô bienheureuse! tu épanchas tes paroles d’or

A foison, et dans le cours des fleuves elles coulent intarissables

Dans toutes les contrées. Car presque comme à la sainte,

Mère de toute chose et qui porte l’abîme,

La secrète autrefois nommée par les hommes,

Comme à elle, d’amour et de douleur,

De pressentiments et de paix

Ta poitrine est pleine.

ô, bois les brises matinales

Jusqu’à ce que tu sois ouverte

Et nomme ce qui s’offre à tes yeux,

L’inexprimé ne doit pas

Rester plus longtemps un secret

Après avoir été longuement voilé;

Car aux mortels la pudeur sied

Et il est sage, le plus souvent,

D’ainsi parler des dieux aussi.

Là où des sources plus pures

Ont rendu l’or superflu, où le courroux du ciel est chose sérieuse,

Une fois, entre le jour et la nuit,

Une vérité doit apparaître.

Dis-la trois fois et par détour,

Mais inexprimée, telle qu’elle est là,

O innocente! elle doit rester.

O, toi, fille de la terre sacrée! nomme

39

Enfin ta mère. Les eaux bruissent le long du roc

Et le tonnerre dans la forêt, et à l’énoncé de son nom

Résonne à nouveau, venu du fond des âges, le divin disparu.

Comme tout est changé! et de tout son éclat brille et parle,

Du lointain, un à venir joyeux.

Pourtant, au milieu du temps,

L’éther vit calmement

Avec la terre virginale et consacrée

Et ils aiment en souvenir à se montrer hospitaliers,

Eux, les sans-besoins, avec les sans-besoins

Aux jours de tes fêtes,

Ô Germanie, lorsque tu es prêtresse

Et, sans armes, dispenses alentour conseil

Aux princes et aux peuples.

Traduit par J . Hervier

TOUT COMME AU JOUR DE FÊTE ...

Tout comme au jour de fête, pour voir le champ

Un paysan s’en va, le matin, quand

D’une très chaude nuit les éclairs rafraîchissants sont tombés

Tout le temps, et loin encore résonne le tonnerre,

Qu’en ses rives revient le torrent,

Et, frais, le sol verdoie,

Et de la pluie réjouissante du ciel

La vigne s’égoutte et, scintillant

Dans le soleil tranquille, se dressent les arbres du bosquet :

Ainsi vous dressez-vous sous un climat propice,

Vous qu’aucun maître seul, que miraculeusement

Toute-présente éduque en accolades légères

La puissante, la divinement belie Nature.

Voilà pourquoi quand elle semble dormir à certaines saisons de l’an

Au ciel ou parmi les plantes ou les peuples,

Alors est en deuil la face des poètes aussi;

Ils semblent être seuls, pourtant ils pressentent toujours,

Car pressentant elle repose elle aussi.

Mais à présent voici le jour! J’attendais, le vis venir,

Et ce que j’ai vu : Salve soit ma parole.

Car elle, elle-même, plus ancienne que les siècles,

Et au-dessus des dieux d u Soir et de l’orient,

La Nature est à présent réveillée à grand bruit d’armes,

Et d’en haut, de l’Ether, jusqu’à l’abîme en bas,

Suivant ferme statut, comme jadis, engendrée d’un saint Chaos,

L’ivresse à nouveau se sent,

Elle, la Toute-Créatrice, encore une fois.

Et tout comme en l’œil un feu scintille à l’homme,

Quand c’est haut ce qu’il a projeté, ainsi est

A nouveau aux signes, aux gestes du monde à présent

Un feu allumé en des âmes de poètes.

Et ce qui avant a eu lieu, mais à peine ressenti,

Voilà que c’est manifeste seulement à présent,

Et celles qui, souriantes, nous ont cultivé l’arpent,

Sous figure serve, elles sont connues, elles,

Les Toutes-Vivantes, les forces des dieux.

Les interroges-tu? En louange souffle leur esprit,

Quand du soleil du jour et de la Terre chaude

Elle s’éveille, et que tempêtes qui dans l’air, et autres,

Qui plus préparées en des profondeurs du Temps,

Et plus pleines de sens et plus à apprendre pour nous,

S’en viennent en voyageant entre Ciel et Terre et parmi les peuples.

Ce sont les pensées de l’esprit commun,

En paix finissant dans l’âme du poète.

41

ô! que vite frappée, elle, de l’Infini

Connue depuis longtemps, de souvenir

Ebranlée, et que lui soit, embrasé par un rayon salutaire,

Le fruit amoureusement porté, Grand-CEuvre des dieux et des hommes,

Le Plain-chant, pour qu’il témoigne des deux, réussite.

Ainsi tomba, comme disent les poètes, alors que visiblement

Elle convoitait de voir le dieu, sa foudre sur la maison de Sémélé

Et la divinement atteinte mit au monde

Le fruir de l’orage, le salutaire Bacchus.

De là vient que boivent Feu céleste à présent

Les fils de la Terre, sans péril.

nourtant à nous revient, sous les orages de Dieu,

O poètes! tête nue de nous tenir debout,

Er le Rayon du Père, lui-même, de notre propre main,

De le saisir et au peuple, en l’ode

Revoilée la donation céleste .de la tendre,

Car ne sont de cœur pur,

Comme des enfants, que nous, sont innocentes nos mains.

Le rayon du Père, le pur, ne l’enflamme pas

Et profondément remué, aux souffrances d’un plus fort

Compatissant, demeure dans les tempêtes s’abattant de très haut,

Du Dieu, quand il approche, le cœur cependant ferme.

Cependant malheur à moi! si de

Malheur à moi!

Et je dis aussitôt,

Que je me suis approché pour regarder les Célestes,

Eux-mêmes, ils me jettent loin sous les vivants,

Faux-prêtre, dans les ténèbres, pour que je

Chante l’ode de mise en garde aux dociles.

Là-bas

Traduit par F. Fédier

FÉTE DE LA PAIX

Je demande qu’on lise cette feuille avec bonne foi seulement. Ainsi elle ne manquera

sûrement pas d’être comprise et elle heurtera encore moins. Si pourtant certains devaient

trouver ce langage trop peu conventionnel, je dois leur avouer que je ne puis faire

autrement. Lors dune belle journée, il n’est manière de chanter qui ne se laisse entendre,

e t la nature qui a donné, reprend aussi. L’auteur a deJsein de soumettre au public tout

un recueil de pareilles feuilles, e t ceci voudrait en être un exemple.

Des sons célestes, dans le silence résonnant,

D’un pas mesuré cheminant, pleine

Et aérée est la salle anciennement édifiée,

Coutumière de félicité ; autour de tapis verdoyants embaume

Le nuage de joie et, resplendissantes au loin, se dressent,

Des fruits les plus mûrs pleines et de calices couronnés d’or,

En belle ordonnance, somptueuse rangée,

Sur les côtés ici et là s’étageant au-dessus

Du sol aplani, les tables.

Car venant de loin

C’est ici, qu’à l’heure du soir,

Des hôtes aimants ont voulu se rendre.

Et d’un œil qui s’enténèbre, je pense déjà,

Souriant de son grave labeur,

Le voir lui-même, le prince du festin.

Mais si volontiers tu renies la terre étrangère qui est tienne,

Et si comme las de la longue campagne de héros,

Tu baisses ton regard, oublieux, voilé d’ombres légères,

Et revêts figure d’ami, ô toi partout connu, pourtant

La hauteur ploie presque les genoux. Devant toi, je ne sais rien,

Une chose seulement, mortel tu n’es pas.

Un sage peut m’apporter mainte lumière, mais

Où un dieu aussi paraît,

I1 y a une autre clarté.

Mais d’aujourd’hui il n’est pas, il fut annoncé;

Et un qui n’a craint ni flot ni flamme,

Étonne, quand le silence s’est fait, et ce n’est pas en vain, maintenant

Que la domination ne se voit nulle part chez les esprits ni chez les hommes.

C’est dire que l’œuvre qui depuis longtemps,

Du levant au ponant, prépare, ils l’entendent maintenant seulement,

Car immensément rugit, se perdant dans les profondeurs,

L’écho du Tonnant, la tempête millénaire,

Pour s’abîmer dans le sommeil, couverte par les sons de paix.

Mais vous, devenus chers, ô vous, jours de l’innocence,

Vous portez aujourd’hui encore la fête, ô vous bien-aimés! et fleurit

A l’entour, vespéral, l’esprit dans ce silence;

Et je dois conseiller, et la boucle serait-elle

Gris argent, ô vous amis,

43

De vous soucier de guirlandes et de banquet, semblables maintenant à d’éternels

adolescents.

Et il en est plus d’un que je convierais, mais ô toi,

Qui, avec une affable gravité aux hommes, dévoué,

Là-bas sous une palme syrienne,

Où proche était la ville, à la fontaine aimait rester;

Les blés bruissaient à l’entour, dans le silence s’exhalait la fraîcheur

Venue de l’ombre des monts consacrés :

Et les amis chers, la fidèle nuée,

D’une ombre t’entouraient aussi, afin que dans sa sainte audace

Bénin parmi les brousses ton rayon à des hommes parvînt, ô adolescent!

Las! mais plus noire est l’ombre dont t’entourait, en pleine parole,

Terriblement décisive, une meurtrière fatalité. Ainsi passe vite,

Éphémère, toute chose céleste; mais ce n’est pas en vain;

Car avec ménagement, un dieu qui toujours sait la mesure,

Un instant seulement les demeures des hommes

Effleure, à notre insu, et quand? nul ne le sait.

Et puis alors l’insolence peut marcher sur la trace,

Et elle doit venir jusqu’au lieu sacré, la fureur

De confins lointains, tâtant avec rudesse elle exerce sa rage

Et atteint là un destin, mais gratitude

Jamais ne vient à la suite d u présent par le dieu donné;

I1 n’est qu’un profond examen qui le tienne.

Aussi, n’était la parcimonie du donateur,

Depuis longtemps déjà la profusion du foyer

Nous aurait enflammé cimes et sol.

Mais du divin nous reçûmes

Une belle part pourtant. La flamme nous fut

Dans nos mains donnée, et rivage et flot marin.

Bien plus que d’humaine manière

Elles sont avec nous, ces forces étrangères, en confiance.

Et t’enseignent des astres qui sont

Devant tes yeux, jamais pourtant tu ne peux leur ressembler

Mais du Tout-Vivant, par qui

Est abondance de joies et de chants,

Si l’un est le fils, il est de ces tranquilles puissants,

Et en ce jour nous le reconnaissons,

En ce jour où nous connaissons le Père

Et où pour célébrer des jours de fête

Le sublime, l’Esprit

De l’univers s’est vers des hommes penché.

Car pour être Seigneur d u temps il était, lui, depuis longtemps trop grand

Et au loin s’étendait sa terre, mais quand l’a-t-elle épuisé?

Mais pour une fois un dieu même peut choisir travail des jours

Pareil aux mortels et prendre sa part de tout destin.

D u destin la loi est telle que tous s’apprennent,

Et quand revient le silence, que soit aussi un langage.

Mais où l’esprit œuvre, nous sommes à ses côtés, et disputons :

Que serait le mieux? Ainsi le mieux est maintenant à mes yeux

Que soit achevée son image et qu’il en ait fini le maître,

44

Et que lui-même par elle illuminé, il sorte de son atelier,

Le tranquille dieu du temps, et que de l’amour seule la loi,

Qui la belle harmonie dispense, vaille d’ici jusqu’au ciel.

Ample, dès l’aube,

Depuis qu’un entretien nous sommes et l’écho les uns des autres,

Est l’expérience de l’homme; mais bientôt nous serons chant.

Et l’image du temps, que le grand Esprit déploie,

Elle est là devant nous, tel un signe qu’entre lui et d’autres

Une alliance entre lui et d’autres puissances s’est faite.

Lui, et les Incréés aussi, les Eternels,

Peuvent tous se connaître en elle, comme en les plantes

La terre mère et l’air et la lumière se connaissent.

Mais à la fin il y a pourtant, ô puissances sacrées, pour vous

Le signe d’amour, le témoignage

Que vous êtes encore, le jour de fête,

Qui tout assemble, où des célestes ne sont

Dans le miracle révélés, ni à la vue dans la tempête dérobés,

Mais où, parmi les chants, comme des hôtes l’un à l’autre mêlés,

Présents dans des chœurs, un nombre sacré,

Les Bienheureux, selon toute manière

Sont ensemble, et où leur plus cher amour aussi

Auquel ils tiennent, n’est pas absent; c’est pour cela que je t’appelais

Au banquet qui est tout prêt,

Toi, inoubliable, toi, au soir du temps,

O adolescent, toi, pour que tu viennes vers le prince du festin; et elle ne se couchera

Pas

Pour dormir, notre race,

Que vous, les Promis, tous,

Vous, tous les Immortels,

Pour nous dire de votre ciel,

N e soyez là en notre maison.

Brises à l’haleine légère

Déjà vous annoncent,

Vous annoncent les fumées de la vallée

Et la terre, encore pleine du grondement de la tempête,

L’espérance pourtant rougit les joues,

Et devant la porte de la maison

Est assise la mère avec l’enfant,

Et elle regarde la Paix

Et peu semblent mourir;

Un pressentiment tient l’âme,

Par la lumière d’or envoyée

Une promesse arrête les plus vieux.

Sans doute les épices de la vie

Sont-elles d’en haut préparées et aussi

Conduites à un terme les peines.

Car tout plaît à présent,

Mais le naïf

Par-dessus tout, car longtemps cherché,

Le fruit d’or,

45

D’un antique tronc

Dans les seccousses de l’orage tombé,

Mais alors, comme le bien le plus cher, par le destin sacré lui-même

Avec des armes pleines de tendresse protégé,

La figure des divins, c’est lui.

c o m m e la lionne, tu as gémi,

O mère! quand tu les as,

Nature, les enfants, perdus.

Car te les déroba, ô toi trop aimante,

Ton ennemi, quand tu l’eus presque

Comme tes propres fils reçu,

Et qu’à des satyres tu eus les dieux associé.

Ainsi tu as construit mainte chose

Et mainte chose ensevelie,

Car te déteste ce que

Toi, avant l’heure,

Toute-Vigoureuse, tu as au jour tiré.

Maintenant tu connais, maintenant tu laisses cela;

Car volontiers repose, insensible,

Jusqu’à l’heure de mûrir, ce qui, craintif, s’affaire dans le bas.

Trahit par Jean Bollack

FÊTE DE LA PAIX

Veuillez, je vous prie, ne lire ces feuilles qu’avec bonté. Je suis sûr qu’ain.si ce poème

ne sera pas incompréhensible, et encore moins choquant. S’il se trouvait cependant certaines

perJonnes pour estimer cette langue trop peu conventionnelle, il f a u t bien que j’avoue une

chose : c’est que j e ne peux pas faire autrement. N’est-on pas disposé, quand la journée

est belle, à entendre toute façon de chanter, et la nature, dont ce chant provient, le

reprend aussi.

L’auteur songe à proposer au public toute une collection de feuillets de ce genre, et

il f a u t prendre celui-ci comme un échantillon.

C’est une salle emplie de musiques célestes, dont les échos tranquilles,

Qui vont paisiblement et viennent, se répondent,

Où l’air circule, une salle d’ancienne facture