LES MECANISMES FONDAMENTAUX DE LA REPRODUCTION SEXUEE CHEZ LES MAMMIFERES ET LES SPERMAPHYTES

Telechargé par

King Vladimir

LES MECANISMES FONDAMENTAUX DE LA REPRODUCTION

SEXUEE CHEZ LES MAMMIFERES ET LES SPERMAPHYTES

Objectifs

A la fin de ce chapitre, l’élève sera capable de :

– identifier les organes reproducteurs chez les Mammifères et les Spermaphytes ;

– identifier, expliquer et schématiser les étapes de la méiose ;

– en déduire que le gamète formé est haploïde par rapport à la cellule mère diploïde ;

– dégager les principales étapes de la formation des gamètes ;

– relever la variation du taux d’ADN par cellule ;

– identifier les différentes phases de la fécondation ;

– en déduire que la fécondation aboutit à la formation d’une cellule diploïde appelée zygote à

partir de deux cellules haploïdes ;

– relever les différents mécanismes de la reproduction sexuée que sont la méiose et la

fécondation ;

– décrire un cycle de développement à prédominance haploïde, un cycle à prédominance

diploïde et un cycle haplodiplophasique ;

– conclure à travers le cycle chromosomique et le cycle de développement que la méiose et la

fécondation sont deux phénomènes compensateurs qui maintiennent constant le nombre de

chromosomes de chaque espèce.

INTRODUCTION

Tous les êtres vivants proviennent d’autres êtres vivants par reproduction. C’est l’une

des fonctions essentielles caractéristique de la vie. Il y’a deux type de reproduction :

La reproduction asexuée qui fait ne fait pas intervenir les gamètes ;

La reproduction sexuée qui fait intervenir la méiose et/ou la fécondation.

Chez les êtres vivants les plus évolués (animaux et végétaux supérieurs), la

reproduction sexuée est de règle.

1. FORMATION DES GAMÈTES

1.1. LES ORGANES REPRODUCTEURS CHEZ LES MAMMIFÈRES ET LES

SPERMAPHYTES

1.1.1. Chez les Mammifères

D’une manière générale ; les appareils génitaux sont bâtis suivant le même plan

d’organisation chez les Mammifères quel que soit le sexe. On distingue ainsi :

les glandes génitales ou gonades;

les voies génitales;

les glandes annexes.

Les gonades ont une double fonction :

exocrine par la production des gamètes ;

endocrine par la production des hormones.

Figure 1 Figure 2

Organes producteurs de gamètes (gonades)

Conduits ou voies génitales

Glandes annexes

Homme

Femme

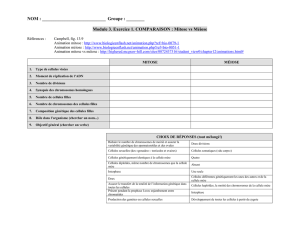

Exercice

Recopier et compléter le tableau ci-dessus.

Figure 1 : Appareil génital de l’homme. 1- vessie ; 2- Vésicule séminale ; 3- rectum ; 4- canal

déférent (spermiducte) ; 5- épididyme ; 6- prostate ; 7- corps caverneux ; 8- urospermiducte ;

9- corps spongieux ; 10- prépuce ; 11- gland ; 12- orifice urogénital ; 13- testicule.

Figure 2 : Appareil génital de la femme. 1- oviducte ou trompe de Fallope ; 2- pavillon de

l’oviducte ; 3- ovaire ; 4- endomètre ; 5- myomètre ; 6- col ; 7- utérus ; 9- petite lèvre ; 10-

grande lèvre ; 11- orifice génital ; 12- vulve.

Remarque

on appelle hermaphrodisme ou bisexualité la présence simultanée ou successive du sexe mâle

et du sexe femelle chez le même individu ou des caractères sexuels des deux sexes, sans que

pour autant les deux soient fonctionnels. C’est une caractéristique de certaines espèces

(escargot, ténia) ou une anomalie de développement.

1.1.2. Chez les Spermaphytes (plantes se reproduisant au moyen des graines et

qui ont des tissus conducteurs ou plantes vasculaires)

L’appareil reproducteur des Spermaphytes (Angiospermes et Gymnospermes) est

la fleur.

Une fleur complète (bisexuée ≠ unisexuée) montre deux types de pièces :

les pièces stériles et protectrices comprenant le calice (ensemble de sépales)

et la corolle (ensemble de pétales). Les pétales jouent un rôle indirect dans la

pollinisation grâce à leurs colorations vives qui attirent les insectes et les

oiseaux. L’ensemble des pièces stériles forme le périanthe.

Les pièces fertiles comprenant l’androcée qui est l’ensemble des étamines et

le gynécée ou pistil constitué de plusieurs Elles produisent les gamètes.

Remarque

certaines plantes possèdent des fleurs mâles et femelles disposées sur le même pied

(plante monoïque) ; d’autres possèdent des pieds portant des fleurs uniquement mâles

et des pieds différents portant des fleurs uniquement femelles (plantes dioïques). Une

plante dioïque est unisexuée alors qu’une plante monoïque est bisexuée.

Figure 3

Organes producteurs de gamètes mâles

Organes producteurs de gamètes femelles

Organes protecteurs

Fleur

Exercice

Recopier et compléter le tableau ci-dessus.

Figure 3 : Coupe verticale d’une fleur complète d’Angiosperme. 1- grains de pollen ; 2-

anthère ; 3- filet ; 4- étamine ; 5- stigmate ; 6- style ; 7- ovule ; 8- ovaire ; 9- pistil ; 10- pétale ;

11- sépale ; 12- périanthe ; 13- réceptacle ; 14- pédoncule floral.

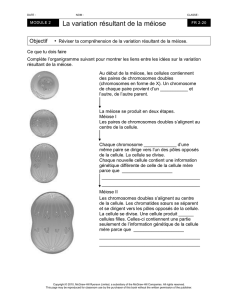

1.2- LA MÉIOSE : PASSAGE DE LA PHASE DIPLOÏDE A LA PHASE

HAPLOÏDE

La méiose est constituée par une succession de deux divisions cellulaires non

séparées par une synthèse de l’ADN. Elle réalise la réduction chromatique c’est-à-

dire la division par deux du nombre de chromosomes de la cellule mère. Chaque

cellule fille reçoit un seul chromosome de chaque paire de chromosomes de la cellule

mère.

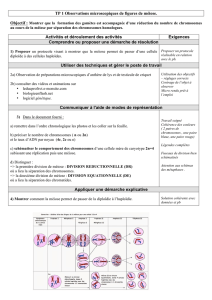

1.2.1. La première division de méiose : la division réductionnelle

On définit les phases suivantes (exemple d’une cellule animale à 2n = 4

chromosomes) :

a- Prophase I

C’est la phase la plus longue de la méiose. On distingue les faits caractéristiques

suivants :

1- individualisation des chromosomes à deux chromatides par condensation de la

chromatine ;

2- rapprochement puis appariement des chromosomes homologues ;

3- formation des asters à partir du centrosome, début de formation du fuseau de

division et dislocation de l’enveloppe nucléaire ;

4- formation des bivalents ou paires de chromosomes homologues appariés ;

5- appariation des figures en X appelées chiasmas au niveau des bivalents.

b- Métaphase I

Pour chaque bivalent, les centromères des chromosomes homologues se placent de

part et d’autre du plan équatorial. Les chiasmas glissent au bout des chromatides :

c’est la terminalisation des chiasmas.

c- Anaphase I

Il y a séparation des chromosomes homologues de chaque bivalent sans

clivage ou division des centromères et migration vers chaque pôle d’un lot de n

chromosomes à deux chromatides.

d- Télophase I

Les chromosomes ne se décondensent pas totalement. Il y a séparation des deux

cellules filles à n chromosomes à deux chromatides.

On peut résumer la première division méiotique ainsi qu’il suit :

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%