Chimie Inorganique: Structure des Complexes de Métaux de Transition

Telechargé par

hamza.elmrabet

Licence de Chimie – Chimie Inorganique - B. Faure 2014-2015

1

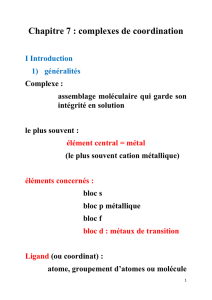

I Structure des complexes de métaux de transition

1) Les métaux de transition.

Définition

K 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

Ca 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

Sc [Ar] 3d1 4s2

Ti [Ar] 3d2 4s2

V [Ar] 3d3 4s2

Cr [Ar] 3d5 4s1

Mn [Ar] 3d5 4s2

Fe [Ar] 3d6 4s2

Co [Ar] 3d7 4s2

Ni [Ar] 3d8 4s2

Cu [Ar] 3d10 4s1

Zn [Ar] 3d10 4s2

Un élément (métal) de transition est un élément (respectivement métal) qui forme un ou

plusieurs ions stables avec des orbitales d incomplètes.

Sur la base de cette définition, le scandium et le zinc ne sont pas des métaux de

transition, même s'ils font partie du bloc d.

2) Les complexes des métaux de transition

Définition d'un complexe

Un composé de coordination (ou un complexe) est un édifice moléculaire formé d'un

centre métallique entouré de groupes donneurs d'électrons appelés ligands.

Suivant la nature et la charge de chacun des composants du complexe, celui-ci peut être

neutre, chargé positivement ou négativement. Le plus souvent, le métal est chargé

positivement (oxydé). Les ligands qui peuvent être soit des ions, des atomes ou des

molécules sont soit neutres, soit chargés négativement (ou positivement).

On distingue trois zones autour de cet ion (l’exemple est donné pour un cation):

• La sphère de coordination interne (ou 1ère sphère de coordination) : les

molécules de solvant et, parfois, des anions, sont directement fixés sur le cation.

Cette zone peut être souvent bien caractérisée (nombre et position des ligands).

• La sphère de coordination externe (ou 2e sphère de coordination) : les molécules

de solvant et les anions sont orientés par le champ électrique du cation, mais ne

sont pas directement fixés sur lui. Ils peuvent cependant y être reliés par des ponts

hydrogène. Cette zone est difficile à analyser.

• Le solvant, non influencé par le cation.

Des échanges se déroulent continuellement entre le solvant et les sphères de

coordination, si bien qu’il faut considérer l’édifice complexe comme étant une structure

moyenne. Lorsqu’un cation se déplace au sein d’une solution, il emporte avec lui ses deux

sphères de coordination.

Types de complexes

La classification des complexes se base sur le nombre d’ions (ou d’atomes) centraux qu’ils

comportent. Les complexes dont les formules sont données ci-dessus sont organisés

Alcalins

Alcalino-terreux

Eléménts du

bloc d

Licence de Chimie – Chimie Inorganique - B. Faure 2014-2015

2

autour d’un seul ion central. Ce sont des complexes monométalliques (on dit aussi

mononucléaires). Si l’entité complexe comporte deux ou plusieurs ions métalliques on la

désigne par les termes bimétallique (binucléaire), trimétallique (trinucléaire),

polymétallique (polynucléaire).

Les différents types de ligands

Les ligands sont classés selon leur structure, et le nombre d'atomes donneurs (leur

nombre d'atomes formant des liaisons avec le métal).

Ligands monodenté : H2O, OH-, NH3, CH3OH, Cl-, NCS-, CN-, CO, …

Ligands bidentés :

Ligands polydentés

Ligands macrocycliques

Les ligands liés à deux ions métalliques sont appelés pontants.

3) Interaction Métal - Ligand

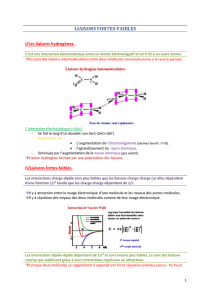

Recouvrements

Les recouvrements de type sont situés sur l'axe entre les deux noyaux, généralement à

partir d'un doublet non liant du ligand.

Par exemple, NH3 :

Doublet non liant (HOMO) 2a1 :

2a1

z

x

y

z

x

y

Licence de Chimie – Chimie Inorganique - B. Faure 2014-2015

3

On a le même type de recouvrement sur dz2 et sur dx2-y2…

Ce recouvrement peut aussi impliquer une orbitale atomique, par exemple une 3p du

chlore:

et de même sur dx2-y2…

Cas particuliers:

Le recouvrement s peut être assuré par une OM ou une OM d'un ligand.

Complexes de l'hydrogène moléculaire

Complexes de l'éthylène

Ces recouvrements sont faibles, et sont renforcées par des recouvrements de type …

Recouvrement

C'est ce que l'on peut voir avec les halogénures par exemple.

Le recouvrement est maximal de part et

d'autre de l'axe entre les deux noyaux.

On a le même recouvrement dans le plan

yz, avec la dyz.

Dans le cas des halogénures, on parle de ligands -donneurs, ce sont les halogénures qui

apportent les électrons qui seront stabilisés par recouvrement .

Cl- : 3s2 3p6

3pz recouvrement (avec dz2 ou dx2-y2)

3px, 3py recouvrement (avec dxz et dyz par exemple)

Il existe des ligands qui peuvent donner des recouvrements de type avec le métal, mais

qui n'ont pas d'électrons associés à ces orbitales. On les appelle les ligands -accepteurs.

z

x

y

H H

M

CH2CH2

Pt

z

y

Licence de Chimie – Chimie Inorganique - B. Faure 2014-2015

4

Exemple CO

CO est un ligand donneur (faible), par son doublet 3, polarisé vers le carbone.

De plus, il possède des orbitales * (2) de basse énergie, car il y a une grande différence

d'énergie entre les 2pC et 2pO.

Ces 2peuvent former des recouvrements de type avec le métal, car elles ont la bonne

symétrie, et qu'elle ne sont pas trop éloignée en énergie.

Les lobes sur C ont la même symétrie qu'une 3p du chlore.

Il n'y a pas d'électrons associés à cette 2, aussi ce seront des é du métal qui seront

stabilisés par recouvrement avec cette 2. On appelle quelquefois cela la rétrodonation.

On considère que le métal "donne" des é au métal par sa 3 (recouvrement ), et qu'il

"récupère" des é dans ses *. Modèle Dawar-Chatt-Duncanson.

Ce type de recouvrement se produit aussi dans les complexes d’alcènes, comme par

exemple le sel de Zeise. La complexation de l’éthylène est renforcée par un recouvrement

-accepteur.

* de l'éthylène

dyz du métal

C'est aussi ce qui explique la relative stabilité des complexes de l'hydrogène moléculaire.

CCO O

1

2

1

3

2

4

z

CO

z

CO

z

y

Licence de Chimie – Chimie Inorganique - B. Faure 2014-2015

5

* du dihydrogène

dyz du métal

On augmente la densité électronique dans la * du dihydrogène, on affaiblit la liaison entre

les deux H, ce qui va permettre de casser cette liaison, très stable autrement.

4) Nomenclature des complexes de métaux de transition

Les règles ci-dessous sont édictées par l’IUPAC (International Union of Pure and Applied

Chemistry).

1. Atome central.

Formules : l’atome central est indiqué en premier, puis, dans l’ordre, les ligands

négatifs, neutres et positifs ; la formule est placée entre parenthèses carrées [ ].

Noms : l’atome central est nommé en dernier ; les ligands apparaissent dans l’ordre

alphabétique, quelle que soit leur charge.

2. Le nombre d’oxydation de l’atome central est indiqué par un chiffre romain pour

bien accentuer son caractère formel : Fe(II) ou FeII.

3. Lorsque le complexe est anionique, le nom de l’atome central est muni du suffixe -

ate:

K3[Fe(CN)6] = hexacyanoferrate(III) de potassium.

4. Nom des ligands.

Anions : ils reçoivent le suffixe « o » : Cl-, chloro ; S2O32-, thiosulfato.

Molécules, cations : nom inchangé. Exceptions :

H2O : aqua ; NH3 : ammine ; CO : carbonyle ; NO : nitrosyle.

Les ligands pontants sont indiqués par µ- : Cl-, µ-chloro.

5. Le nombre de ligands est indiqué par les préfixes di-, tri-, tétra-, penta-, hexa-, etc.

Si le ligand a un nom composé on utilise bis-, tris-, tétrakis-, pentakis, hexakis, etc.

6. On définit l'hapticité d'un ligand :

hapticité, n.f.

Définition : Aptitude d’un ligand comportant deux ou plusieurs atomes consécutifs

reliés par un système d’électrons p à s’attacher globalement, par une seule liaison

impliquant les électrons p délocalisés, à l’atome central d’une entité de

coordination.

Note :

1. Du grec haptein, « s’attacher ».

2. Le nombre d’atomes contigus responsables de l’hapticité est appelé « indice

d’hapticité » ou, plus simplement, « hapticité ».

Équivalent étranger : hapticity.

Dans le cas où l'hapticité d'un ligand est supérieure à 1, on l'indique par la lettre éta ,

avec le nombre d'atomes du ligand impliqué :

z

y

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

1

/

60

100%