Télécharger le PDF - Institut Roi Albert II

Cliniques

universitaires Saint-Luc

Av Hippocrate, 10

1200 Bruxelles

Belgique

Tel: 02/764.11.11

Fax: 02/764.37.03

www.saintluc.be

www.centreducancer.be

NEWSLETTER 13 - OCTOBRE 2010

Innovation

Research

Care

Excellence

Spécial cancers des

voies aérodigestives

supérieures

Dans ce numéro

ccancer newsletter n13 2.indd 1 24/09/10 09:59

edito

Michel SYMANN,

rédacteur en chef

et Marc HAMOIR

rédacteur invité

Le combat d’un trio vertueux

contre trois vices pernicieux

Editeur responsable: Marc Hamoir,

Président du Centre du Cancer.

Cliniques universitaires Saint-Luc,

10, av. Hippocrate 1200 Bruxelles

Rédacteur en chef: Michel Symann

Coordinatrice de rédaction: Charlotte De Valkeneer

Photos: © CAV des Cliniques / Hugues Depasse, D. R.

Dans ce numéro de la «Newsletter», les membres

de la clinique de cancérologie cervico-maxillo-

faciale s’illustrent par la grande qualité des

articles proposés, l’homogénéité de l’ensemble de

leur contribution et l’exemplarité de leurs interac-

tions multidisciplinaires.

Les tumeurs malignes des voies aérodigestives

supérieures sont d’une gravité particulière pour

trois raisons. Elles sont situées au sein ou à

proximité de structures anatomiques et physiolo-

giques vitales, souvent gravement perturbées par

le volume tumoral. En majorité carcinomes épi-

dermoïdes, ces tumeurs sont douées d’une grande

malignité locale et régionale. Enfin, le terrain sur

lequel elles se développent explique pour une

part la fréquence des évolutions défavorables, des

affections intercurrentes mortelles et l’incidence

élevée d’un second cancer.

Deux toxiques exogènes, consommés volontaire-

ment, le tabac et l’alcool sont les responsables

majeurs des cancers de la cavité buccale, du

pharynx et du larynx. Un troisième larron étiolo-

gique a été récemment identifié, la famille des

papillomavirus humains, expliquant la stabilité

de l’incidence des cancers des voies aérodiges-

tives supérieures alors même que les campagnes

contre le tabagisme infléchissent la fréquence et

la mortalité des cancers bronchiques. Peut-on

espérer que l’introduction récente chez les jeunes

filles de la vaccination contre les papillomavirus

humains pour le cancer du col inverse à terme ces

résultats épidémiologiques ORL décevants? Cela

reste à démontrer.

Vous lirez dans cette issue de la News comment

les progrès de l’imagerie médicale et de l’en-

doscopie affinent le bilan préthérapeutique et

permettent de tailler sur mesure une stratégie

thérapeutique individuelle combinant la chirurgie,

la radiothérapie et les traitements systémiques,

trio vertueux en extraordinaire développement

depuis deux décennies.

En effet, les trois modalités thérapeutiques sont

en pleine évolution. La chirurgie d’aujourd’hui se

caractérise par des exérèses rigoureuses sur le

plan de la logique oncologique, mais néanmoins

plus fonctionnelles, par le développement de la

chirurgie réparatrice et par les progrès de l’anes-

thésie et de la réanimation.

Ces dernières années, la radiothérapie a connu

des progrès technologiques particulièrement

riches amenant à de véritables révolutions dans la

prise en charge des patients. Imagerie multimo-

dalité comme support à la radiothérapie de haute

précision, radiothérapie guidée par l’image, radio-

thérapie par modulation d’intensité, méthodes

d’asservissement ou de synchronisations à la

respiration sont autant de progrès qui expliquent

la complexité croissante de la mise en œuvre de la

radiothérapie moderne.

L’oncologie médicale est la dernière venue dans

cette approche multidisciplinaire. Chimiothérapie

et radiothérapie synchrone dans le contexte adju-

vant, ainsi que chimiothérapie d’induction ont

confirmé leur bénéfice et trouvé leur place dans

les algorithmes des choix de stratégie thérapeu-

tique. Enfin, les thérapies ciblées, associées ou

non à la chimiothérapie conventionnelle, confir-

ment leur intérêt dans les traitements aussi bien

des formes locorégionales que des rechutes des

cancers épidermoïdes des voies aérodigestives

supérieures.

Dernière perle de ce numéro, une vignette pour

parler franglais, de l’histoire clinique d’une nona-

génaire. Ce cas illustre avec éloquence que l’âge

en soi n’est pas une contre-indication à un traite-

ment anticancéreux et justifie pleinement l’intérêt

contemporain pour l’oncogériatrie.

Voies aérodigestives supérieures

Sinus paranasaux

Cavité nasale

Cavité orale

Larynx

Nasopharynx

Oropharynx

Hypopharynx

ccancer newsletter n13 2.indd 2 24/09/10 09:59

Tumeurs de la TêTe eT du cou

Tumeurs des voies aérodigesTives supérieures

glandes salivaires

Rendez-vous

ou accueil

• Chirurgie cervico-faciale ORL

Pr M. HAMOIR

Dr S. SCHMITZ

• Chirurgie orale et maxillo-

faciale

Dr M. MAGREMANNE

Dr P. MAHY

Pr H. REYCHLER

• Chirurgie plastique

Pr B. LENGELE

• Oncologie médicale

Pr J.-P. MACHIELS

• Radiothérapie oncologique

Pr V. GREGOIRE

• Rhinologie ORL

Pr P. ROMBAUX

• Coordination de soins

en oncologie

Mme D. MOREAU

M. T. TRINH

• Coordination de recherche

clinique médicale

Mme L. NGUYEN GIA

• Onco-Psychologie

Mme F. LIEUTENANT

02 764 19 42

02 764 19 42

02 764 57 02

02 764 57 02

02 764 57 02

02 764 19 42

02 764 18 12

02 764 47 57

02 764 19 42

02 764 12 72

02 764 12 73

02 764 42 12

02 764 21 60

GUIDE DES CONSULTATIONS

EXAMENS MÉDICO-TECHNIQUES - HOSPITALISATION

Le combat d’un trio vertueux

contre trois vices pernicieux

sommaire

Les cancers des voies aérodigestives

supérieures: épidémiologie

et classification histologique

B. Weynand ................................................................. 4

Manifestations cliniques, mise au point

et stadification des cancers des voies

aérodigestives supérieures

M. Magremanne ....................................................... 8

Les grands principes qui régissent

la stratégie de traitement des cancers

des voies aéro-digestives supérieures

M. Hamoir ................................................................. 12

Il y a chirurgie et chirurgie

des tumeurs malignes des VADS

H. Reychler .............................................................. 16

La Radiothérapie par Modulation d’Intensité

dans les tumeurs de la sphère cervico-maxillo-

faciale: état de la question et défis futurs

V. Grégoire ............................................................... 20

Thérapies ciblées dans le cancer

épidermoïde de la sphère cervico-maxillo-

faciale

JP. Machiels ............................................................ 24

Quelle attitude face à un cancer

de la tête et du cou récidivant?

M. Hamoir ................................................................. 28

Cancer du plancher buccal

chez une nonagénaire

H. Reychler .............................................................. 31

News ............................................................................34

ccancer newsletter n13 2.indd 3 24/09/10 09:59

Les cancers des voies aérodigestives

supérieures:

épidémiologie et classification

histologique

Centre du Cancer. Clinique de Cancérologie Cervico-maxillo-faciale (CCMF), Services d’Anatomie pathologique

2

et d’Oto-rhino-

laryngologie, Unité de Chirurgie Cervico-faciale

2

. Cliniques universitaires Saint-Luc.

Birgit [email protected]

hygiène dentaire déficiente, ainsi que l’im-

munosuppression à long terme et l’infec-

tion syphilitique chronique. Rarement, des

syndromes héréditaires ont été incriminés,

comme le syndrome de Plummer-Vinson [3].

Ces dernières années, le papillomavirus

humain (HPV) a émergé comme étiologie

possible de certains CVADS, en particulier

ceux de la sphère oropharyngée, qui appa-

raissent à un âge plus jeune (entre 20 et 40

ans) avec un sexe ratio de 1. Le virus HPV

est clairement sexuellement acquis et l’on

décrit une association avec un nombre élevé

de partenaires sexuels vaginaux (26 et plus),

plus de 6 partenaires sexuels oraux au

cours de la vie et le développement d’un

cancer ano-génital induit par l’HPV chez la

femme. Sa prévalence globale dans le

CVADS est estimée à 26 %. Le sous-type 16

est le plus fréquemment décrit, suivi par

l’HPV18 [4]. La présentation clinique est éga-

lement différente dans le sens ou l’on

observe plus souvent des petites tumeurs

associées à un envahissement ganglion-

naire majeur. Le virus HPV peut être mis en

évidence au sein d’un CVADS, soit directe-

ment, soit indirectement par la détection de

l’expression immunohistochimique du p16

(Figure 2).

Le développement d’un CVADS est la consé-

quence d’un processus à étapes multiples

avec des modifications moléculaires et

génétiques progressives qui aboutit en fin

de compte à la transformation d’une

muqueuse normale en cancer invasif. Les

modifications génétiques sous-jacentes

comprennent une perte d’hétérozygocité de

certains chromosomes (3p14, 9p21, 17p13,

8p, 11q, 13q, 14q, 6p, 4q27 et 10q23), une

amplification, une délétion, une sur ou sous

expression de certains oncogènes et des

gènes suppresseurs de tumeurs, parmi les-

quels ont été identifiés: EGF-R (epidermal

growth factor receptor), p53, Rb (retino-

blastoma protein), p65, cyclooxygenase 2

(COX-2), p16, cycline D1, phosphatase et

PTEN (phosphatase and tensin homolog).

Certains gènes tels ceux qui encodent

E-cadherin, chemokine, VEGF (vascular

endothelial growth factor), PDGF (plateled

Les cancers des voies aérodigestives supé-

rieures (CVADS) représentent 4-5 % des

tumeurs malignes diagnostiquées en

Belgique [1]. Leur incidence a graduellement

diminué pendant les 2 dernières décennies

à l’exception des cancers de la cavité orale

et de l’oropharynx. Ils restent cependant le

5e cancer le plus fréquent dans le monde

(Figure 1) et la 6éme cause de mortalité par

cancer. Ils se développent habituellement

vers l’âge de 50 ans avec un sexe ratio

homme/femme de 5,1 en Belgique [2].

Les facteurs de risques qui y sont classi-

quement associés sont l’abus d’alcool et de

tabac. Tous deux semblent avoir une action

synergique sur la surface muqueuse.

Certains carcinogènes produits par le tabac

induisent des mutations du p53 décrites

dans le CVADS. Les effets de l’alcool sont

moins clairs, mais on suppose que ce carci-

nogène augmente la perméabilité de la

muqueuse, induit des dommages hépa-

tiques et/ou diminue l’immunité. Le

mâchonnement du bétel est très populaire

en Inde et dans les régions du Sud-Est asia-

tique où l’incidence du carcinome épider-

moïde est la plus importante dans le monde.

La noix d’Arec, le composant majeur du

bétel, induit des dommages génétiques.

D’autres facteurs de risque ont été associés

au développement du CVADS, comme le

cannabis, une hygiène alimentaire caracté-

risée par une faible teneur en vitamines et

fibres, un mauvais état de la dentition et une

BIRGIT WEYNAND1 ET SANDRA SCHMITZ2

4

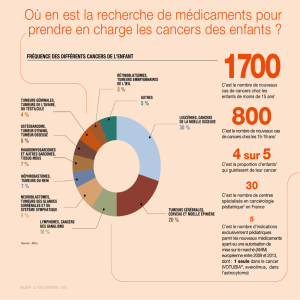

Figure 1

Taux d’incidence globale des

tumeurs de la cavité orale et

de l’oropharynx (tous âges

confondus) chez l’homme. Taux

standardisés pour l’âge (ASR, world

standard population) par 100.000

habitants par an. De J. Ferlay et

al.,Globocan 2000 (2001).

<4.0 <6.1 <8.7 <15.4 <47.4.

ccancer newsletter n13 2.indd 4 24/09/10 09:59

Finalement, la vaccination systématique

contre le virus HPV pour éviter le dévelop-

pement des cancers du col utérin pourrait

également réduire l’incidence des CVADS

dans les deux sexes.

La classification OMS des cancers de la tête

et du cou la plus récente date de 2003 [7].

Elle recense le carcinome épidermoïde

comme le type histologique le plus fréquent

(Figure 2 et 3). Par définition il s’agit d’une

tumeur épithéliale maligne caractérisée

par une différentiation squameuse, à savoir

la présence de globes cornés, de cellules

kératinisées et de ponts intercellulaires en

proportions variables qui permettent de

distinguer trois grades de différentiation:

bien, moyennement et mal différencié.

Différentes variantes ont été décrites.

derived growth factor), FGF (fibroblast

growth factor), TGFα et TGFβ (transforming

growth factor α et β), IL-8 (interleukine –8)

ainsi que leur récepteur respectif sont

impliqués dans les stades précoces de la

cancérogenèse ainsi que dans la progres-

sion métastatique [5].

Plus de 50 % des lésions prémalignes sont

porteurs d’une mutation p53, un autre gène

suppresseur de tumeur, laissant présager

qu’il s’agit d’un événement précoce dans la

carcinogenèse de ces tumeurs. En

revanche, le mécanisme moléculaire de la

carcinogenèse induite par le virus HPV est

différent. La grande majorité des tumeurs

HPV positives expriment les oncoprotéines

virales E6 et E7.

Celles-ci inhibent les protéines suppres-

sives de tumeurs codées respectivement

par les gènes p53 et Rb qui ici restent non

mutés (wild type). La surexpression de p16

s’explique par la suppression de son inhibi-

tion par Rb, lui-même inactivé par la pro-

téine E7. Actuellement, la détection immu-

nohistochimique du p16 au sein d’un

carcinome épidermoïde est un bon indica-

teur d’une tumeur induite par l’HPV.

Pourquoi s’intéresser particulièrement au

virus HPV dans le cadre du CVADS? Le dia-

gnostic d’un cancer HPV positif a des impli-

cations cliniques majeures. On s’est rendu

compte que les tumeurs HPV positives

répondaient mieux aux traitements clas-

siques du CVADS et avaient une meilleure

survie globale, sans maladie. Ceci peut être

expliqué par une absence de cancérisation

de champ, une surveillance immunitaire

accrue, une faible expression de l’EGF-R et

une restauration des voies de l’apoptose

comme p53 n’est pas muté [3]. Une méta-

analyse récente spécifie même qu’une aug-

mentation de la survie globale existe uni-

quement pour les tumeurs HPV positives

provenant de l’oropharynx [6].

Un autre intérêt potentiel est la détection

du virus HPV dans les métastases gan-

glionnaires isolées du cou qui oriente vers

une localisation primitive au niveau de

l’oropharynx.

BIRGIT WEYNAND1 ET SANDRA SCHMITZ2

Les cancers des voies aérodigestives

supérieures:

épidémiologie et classification

histologique

5

Figure 2

À gauche, lésion bourgeonnante de la face

interne de la joue droite correspondant à

un carcinome épidermoïde en histologie.

Expression immunohistochimique du p16

(marquage brun du cytoplasme de la plupart

des cellules tumorales) sur le prélèvement

biopsique correspondant.

Figure 3

À gauche, image endoscopique d’une

tumeur de la face endolaryngée de

l’épiglotte.

À droite, pièce de résection chirurgicale

correspondante, il s’agit d’une laryngectomie

partielle supraglottique.

ccancer newsletter n13 2.indd 5 24/09/10 09:59

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

1

/

36

100%