Épaule Fracture de la clavicule

4

Les fractures non déplacées, que ce soit de la diaphyse ou

de l’extrémité latérale de la clavicule, ont un bon taux de

consolidation et de bons résultats fonctionnels après un

traitement orthopédique :

•Les fractures déplacées de la diaphyse traitées ortho-

pédiquement peuvent donner un taux élevé de non-

consolidation et un résultat fonctionnel décevant, mais

il reste difficile de prévoir quels seront les patients

touchés par ces complications. Tant que l’étude d’un

score fonctionnel postchirurgical n’aura pas été établie,

il sera difficile de préciser les bénéfices d’une stabilisa-

tion chirurgicale primaire pour ce type de lésions ;

•Les fractures déplacées de l’extrémité latérale de la

clavicule traitées orthopédiquement ont un haut risque

de non-consolidation, mais pas toujours symptoma-

tique. Il est également difficile de prévoir quels seront

les patients concernés par cette complication. De plus,

les résultats d’une stabilisation chirurgicale sont beau-

coup plus aléatoires que ceux de la fracture de la

diaphyse.

Cet article de L.A. Khan et al. fait une revue de la litté-

rature récente considérant l’épidémiologie, la classifica-

tion, l’évolution clinique et le traitement des fractures de

la clavicule chez l’adulte. Il semble faussement acquis

depuis très longtemps que la grande majorité des fractures

de la clavicule consolide bien avec un bon résultat fonc-

tionnel lors d’un traitement orthopédique. En effet, de

récentes études ont montré un taux élevé de non-conso-

lidation avec déficit fonctionnel dans ce groupe de

patients. Ces fractures devraient attirer notre attention

avec une classification bien précise des lésions et un trai-

tement adapté.

Épidémiologie

Les fractures de la clavicule sont fréquentes (2,6 % à 4 %

des fractures de l’adulte et 35 % des fractures des trauma-

tismes de la ceinture scapulaire). L’incidence annuelle des

fractures de la clavicule est estimée entre 29 et 64 pour

100 000 habitants par an. Les fractures de la diaphyse

surviennent dans 69 à 82 % des cas, les fractures de l’ex-

trémité latérale dans 21 à 28 % et les fractures de l’extré-

mité médiale dans 2 a 3 %.

Les fractures de la diaphyse surviennent surtout chez

l’homme de moins de 30 ans et sont en rapport avec un

traumatisme direct (chute sur le moignon de l’épaule)

pendant l’activité sportive.

Les sports concernés sont surtout le sport équestre, le

cyclisme. L’autre mode de survenue concerne plus particu-

lièrement des personnes âgées de 80 ans (surtout les

femmes) associant traumatisme domestique banal et

ostéoporose. Cela touche alors l’extrémité latérale de la

clavicule.

La plupart des fractures de la diaphyse sont déplacées alors

que la majorité des fractures de l’extrémité latérale ne le

sont pas.

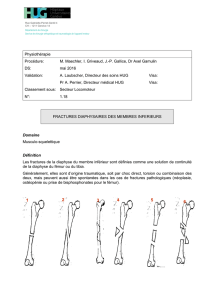

Classification de ces fractures

Après celles de F.L. Allman, de C.S. Neer et de

E.V. Craig, la classification d’Edinburgh, qui repose sur

une analyse de 1 000 fractures de la clavicule, est la

première à préciser le déplacement et le degré de commi-

nution ainsi que de l’atteinte articulaire éventuelle. Cette

classification semble être fiable d’un observateur à l’autre

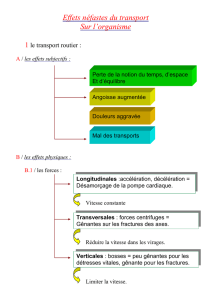

(cf. figure 1).

Épaule

Fracture de la clavicule

Thierry Joudet

Lyon

Khan LA, Bradnock TJ, Scott C, Robinson CM

Fractures of the clavicle.

J Bone Joint Surg Am 2009 ; 91 : 447-60.

Mise au point

5

Étude clinique et radiographique

Les fractures de la diaphyse donnent souvent une défor-

mation douloureuse surtout localisée au niveau du site de

la fracture. Il y a classiquement un abaissement du frag-

ment latéral et une élévation du fragment médial. Il n’est

pas rare de voir, dans les fractures comminutives ou à gros

déplacement, une proéminence du fragment déplacé

avec un aspect en boutonnière sous-cutanée. Les frac-

tures ouvertes ou tendant à donner une nécrose cutanée

sont rares.

Les fractures de l’extrémité latérale sont difficiles à diag-

nostiquer et peuvent être confondues avec une luxation

sternoclaviculaire, une arthrose ou une arthrite septique.

Une fracture de la partie médiale à fort déplacement

postérieur peut être à l’origine d’une compression des

gros vaisseaux médiastinaux nécessitant alors une prise

en charge chirurgicale rapide, mais cette situation est

très rare.

L’examen clinique de la totalité du membre supérieur

doit être réalisé pour exclure toute atteinte du plexus

brachial ou toute atteinte vasculaire. Ces complications

sont peu fréquentes, mais surviennent surtout en cas de

traumatisme haute énergie et ou de fracture comminu-

tive. Dans ce cas, il est nécessaire de pratiquer une arté-

riographie des deux membres supérieurs. Il n’est pas rare

de voir un pneumothorax ou un hémothorax associé

(3% des patients) et cela est souvent associé à des frac-

tures de côtes homolatérales.

Le diagnostic radiographique systématique est fondé sur

une seule vue antéropostérieure, quelques auteurs préfé-

rant incliner le rayon à 15°. Le scanner tridimensionnel

permet d’obtenir une meilleure évaluation du déplace-

ment et peut être utile pour évaluer les chances de conso-

lidation. Les tomographies numérisées permettent de bien

analyser les fractures qui touchent l’articulation. Les

radiographies en stress, rarement utilisées, permettent

d’évaluer les ligaments coracoclaviculaires.

Traitement des fractures de la diaphyse

(Edinburgh type 2)

Alors que les études anciennes évoquaient seulement

1 % de non-consolidation, des études récentes montrent

que ce taux peut aller jusqu’à 15 %.

Fractures non déplacées (type 1A)

Fractures déplacées (type 1B) Fractures déplacées (type 2B) Fractures déplacées (type 3B)

Fractures corticales alignées (type 2A) Fractures corticales alignées (type 3A)

Non déplacées (type 2A1) Extra-articulaires (type 3A1).Extra-articulaires (type 1A1)

Intra-articulaires (type 1A2)

Extra-articulaires (type 1B1)

Intra-articulaires (type 1B2).

Extra-articulaires (type 3B1)

Intra-articulaires (type 3B2)

Comminutives simples ou fragmentaires (type 2B1)

Comminutives segmentaires ou isolées (type 2B2)

Angulaires (type 2A2). Intra-articulaires (type 3A2).

Figure 1 – Classification d’Edinburgh des fractures de la clavicule.

6

Mise au point

Les deux grandes études rétrospectives réalisées dans les

années 1960 par C.S. Neer et C.R. Rowe, montrant un

taux de non-consolidation (après traitement chirurgical

premier et fixation interne) supérieur au traitement

orthopédique, incluaient des fractures de l’enfant qui

consolident tout le temps.

Une étude rétrospective récente d’une série de 52 traite-

ments orthopédiques de fracture ayant un déplacement

supérieur à 20 mm a montré qu’il y avait un fort taux de

non-consolidation et de mauvais résultat clinique.

Une autre étude montre, sur 138 patients opérés avec

stabilisation par plaque, que les résultats fonctionnels sont

meilleurs malgré une réopération dans 18 % des cas

(surtout pour enlever le matériel d’ostéosynthèse) et un

taux de complication global de 34 %.

Le traitement conservateur

Il n’y a, semble-t-il, pas de différence de consolidation

entre la simple immobilisation coude au corps (la plus

retenue) et l’immobilisation avec des anneaux en huit.

De plus, le risque de compression axillaire neurovasculaire

est plus élevé en cas d’utilisation des anneaux en huit.

Il est classique de conserver l’immobilisation jusqu’à la

disparition de la douleur et les patients sont alors encou-

ragés à reprendre leurs activités. La récupération survient

lorsque la fracture est consolidée et la rééducation est

rarement nécessaire.

Le traitement chirurgical primaire

Il n’y a pour l’instant aucun consensus. Il existe de

nombreuses possibilités techniques :

•la fixation par plaque donne une très bonne stabilité

primaire. Disposée sur la face supérieure, elle donne une

meilleure fixation surtout dans les comminutions infé-

rieures, mais nécessite souvent l’ablation de la plaque par

gêne sous-cutanée. Disposée sur la face inférieure, elle

permet d’être mieux supportée. Les plus utilisées sont les

plaques de compression dynamique, les plaques verrouil-

lées, les plaques spécifiques précintrées et les plaques de

reconstruction (qui semblent être progressivement aban-

données en raison du risque non négligeable de déforma-

tion postopératoire et de pseudarthrose). Il semble

évident que, biomécaniquement, la fixation par plaque est

meilleure que la fixation intramédullaire qui n’a pas de

verrouillage statique précoce et qui semble être réservée,

pour l’instant, aux patients qui présentent de graves trau-

matismes associés. Les fixateurs externes ont été utilisés

et semblent être recommandés pour les fractures ouvertes

ou les pseudarthroses septiques. L’utilisation des synthèses

par broche de Kirschner est abandonnée en raison de

complications majeures.

Les complications les plus fréquentes de ce type de traite-

ments sont l’infection, le démontage précoce, la cicatrice

disgracieuse, l’absence de consolidation, la refracture

après ablation de la plaque et, très rarement, la complica-

tion vasculaire peropératoire.

Traitement des fractures de l’extrémité

latérale

Fracture non déplacée

(Neer type 1, Edinburgh type 3A)

La conservation des ligaments coracoclaviculaires avec un

périoste intact fait préférer un traitement non chirurgical.

En cas de séquelle douloureuse par extension intra-articu-

laire, une résection de l’extrémité latérale de la clavicule

secondaire peut être proposée.

Fracture déplacée

(Neer type 2, Edinburgh type 3B)

Cette fracture survenant, dans la majorité des cas, chez

des personnes âgées, il semble raisonnable de proposer,

dans un premier temps, un traitement orthopédique. La

chirurgie n’est proposée qu’après 6 mois en cas de séquelle

douloureuse ou d’absence de consolidation, pour réaliser

une résection du quart externe.

La prise en charge chirurgicale des patients jeunes actifs

ou sportifs peut être regroupée en deux catégories : la prise

en charge précoce lorsque les ligaments coracoclavicu-

laires sont atteints et les indications tardives concernant

surtout les non-consolidations ou les séquelles arthro-

siques acromioclaviculaires.

Ces fractures peuvent être fixées par :

– vis coracoclaviculaire

Elle a été initialement décrite pour le traitement de la

disjonction acromioclaviculaire. Cependant, il existe un

risque non négligeable de démontage secondaire (8 %) et

la limitation douloureuse des amplitudes articulaires

globales de l’épaule nécessite souvent une ablation

secondaire ;

– plaque

Elle reste difficile s’il existe une comminution de la partie

latérale de la clavicule. Une plaque avec une crochet

sous-acromial a été développée. Il s’agit d’une plaque

agressive nécessitant l’ablation secondaire précoce, en

raison des risques d’irritation de coiffe, entraînant une

raideur d’épaule, mais aussi d’infection et d’ostéolyse

autour du crochet ;

– broche de Kirschner

Décrite initialement par C.S. Neer, cette technique

expose à des ruptures des broches et à un risque non

négligeable de non-consolidation et d’infection.

7

Les recommandations actuelles sont de ne plus utiliser

cette technique ;

– ostéosuture

Utilisant soit des laçages soit des endoboutons cette tech-

nique permet d’obtenir une stabilisation primaire suffi-

sante autorisant une mobilisation précoce sans

réintervention pour ablation du matériel. L’adaptation à

l’arthroscopie permet d’être moins agressif, mais n’a,

semble-t-il, pas fait l’objet de publication satisfaisante aux

yeux des auteurs.

Fractures articulaires de l’extrémité latérale

(Neer type 3 ou Edinburgh type 3A2 et 3B2)

Ces fractures surviennent dans 2,4 à 3,3 % des cas. Elles

sont traitées comme les fractures de l’extrémité latérale de

la clavicule sans atteinte articulaire en fonction de leur

déplacement. Il faut retenir que ces fractures peuvent

occasionner des atteintes arthrosiques acromioclavicu-

laires nécessitant alors un traitement secondaire.

Traitement des fractures de l’extrémité

médiale de la clavicule (Edinburgh type 1)

Ce sont des fractures très rares, le plus souvent extra arti-

culaire avec des déplacements minimes. La stabilité

dépend de l’intégrité du ligament costoclaviculaire. La

plupart du temps les fractures à déplacement antérieur ne

sont pas opérées, seule les fractures à déplacement posté-

rieur peuvent être chirurgicales en raison du risque de

compression vasculaire. Attention toutefois les fixations,

quelque soit le procédé, risquent souvent de migrer secon-

dairement. C’est pourquoi les broches de Kirschner sont

absolument proscrites. En tout cas il n’y a pas de tech-

nique miraculeuse, la plupart des auteurs préférant traiter

les séquelles.

Complications des fractures de clavicule

Pseudarthroses de la diaphyse

Survenant chez des patients jeunes ces pseudarthroses

sont souvent douloureuses par la sensation de ressaut lors

des mouvements, avec une limitation des amplitudes arti-

culaires de l’épaule et une déformation cosmétique.

La préférence des auteurs semble aller aux plaques à

compression dynamique avec faible contact. En effet, les

plaques précentrées ou les plaques de reconstruction

paraissent donner un plus fort taux de non-consolidation.

Il peut être nécessaire d’apporter une greffe autologue

prélevée aux dépens du condyle huméral ou de la crête

iliaque si le raccourcissement est important. Certains

vont jusqu’à proposer un greffon pédiculé péronier.

Les fixations intramédullaires ou les fixations par fixateur

externe ont aussi été utilisées. Même si les résultats

cosmétiques sont supérieurs, ces techniques sont peu utili-

sées en raison du risque de mauvaise consolidation. Elles

gardent des indications électives pour le traitement des

pseudarthroses infectées.

Pseudarthrose de l’extrémité latérale

Survenant dans 11,5 à 40 % des cas, le traitement de ces

pseudarthroses dépend des symptômes cliniques. Chez les

personnes âgées, il arrive qu’elle soit non douloureuse et,

donc, non chirurgicale. Le traitement repose sur une exci-

sion de la partie latérale de la clavicule si les ligaments

coracoclaviculaires sont intacts. Chez les patients plus

jeunes une reconstruction avec greffe autologue peut se

révéler également nécessaire avec stabilisation par plaque

et reconstruction éventuelle des ligaments coracoclavi-

culaires.

Cal vicieux

Toutes les fractures traitées orthopédiquement avec fort

déplacement risquent de donner des cals vicieux. Le trai-

tement chirurgical reste délicat : il peut aller de la simple

résection de la déformation sous-cutanée jusqu’à l’ostéo-

tomie avec allongement et interposition de greffe osseuse.

Cela expose à des complications neurovasculaires et à des

risques de non-consolidation non négligeables.

Complications neurologiques

Les compressions nerveuses peuvent être liées à un fort

déplacement d’un fragment fracturaire, à l’hypertrophie

du cal de consolidation sous-claviculaire, ou à un pseudo

anévrisme de l’artère sous-claviculaire. L’utilisation des

fixations intramédullaires peut occasionner, pendant l’in-

tervention, des atteintes du plexus brachial. Électromyo-

gramme, artériographie, phlébographie ou examens

radiologiques spécifiques sont très utiles pour un diag-

nostic toujours très difficile. Le traitement reste lié à la

cause.

Refracture

Non négligeables, les facteurs de risque de refracture sont

l’épilepsie, l’alcoolisme ou le recours précoce au sport de

contact. Une stabilisation chirurgicale est souvent néces-

saire, mais l’absence de consolidation est alors fréquente.

Arthrose acromioclaviculaire

Elle relève d’une d’excision de l’extrémité de la clavicule

soit à ciel ouvert soit sous arthroscopie et nécessite parfois

une reconstruction du complexe ligamentaire coracocla-

viculaire.

8

Mise au point

Complications du traitement chirurgical

La complication principale du traitement chirurgical reste

l’atteinte de l’artère ou de la veine sous-claviculaire avec

le foret ou le taraud. Il s’agit d’un risque rare, mais qui

nécessite une prise en charge vasculaire rapide.

Autres complications

D’autres complications comme la cicatrice hypertro-

phique, l’infection, l’absence de consolidation ou le

démontage d’ostéosynthèse sont rares. Le traitement reste

adapté à chaque cas.

Les auteurs, dans cette revue de la littérature, fournissent une analyse complète des fractures de la clavicule, que ce

soit de l’extrémité latérale de la diaphyse ou de la partie médiale. Il en découle une classification précise de l’ensemble

de ces fractures permettant une bonne analyse. L’analyse est exhaustive, mais les conclusions restent floues même s’il

en ressort un point capital et nouveau : les fractures non déplacées peuvent relever d’un traitement orthopédique alors

que les fractures déplacées courent un risque non négligeable de pseudarthrose ou de complication secondaire en cas

de traitement orthopédique. Les fractures déplacées opérées précocement donnent de bons résultats, mais les données

ne sont pas encore suffisantes pour affirmer qu’il faut opérer tous les patients. L’intérêt de cet article est d’analyser

également les différents traitements chirurgicaux. Il est regrettable toutefois de constater que les délais de consolida-

tion ou de guérison ne sont pas mentionnés ni les délais de reprise des activités sportives ou professionnelles.

Cela pouvant bien évidemment influencer l’arbre décisionnel. Si cet article montre qu’il faut être plus chirurgical sur

les fractures déplacées il n’en ressort, pour autant, aucun traitement chirurgical ni technique précise afin de nous aider

dans la prise en charge de nos patients. L’indication précise d’une greffe n’est pas discutée même si, aujourd’hui,

celle-ci reste largement utilisée dans les pseudarthroses. Si cet article risque de modifier nos indications, nous n’avons

aucun consensus chirurgical. Il reste encore beaucoup de travail à faire dans les années futures.

1

/

5

100%