Histoire des États germaniques II : D`un empire à l`autre

Histoire des États germaniques II :

D’un empire à l’autre

Sixième cours :

La politique étrangère des empires centraux, la Grande

Guerre et les révolutions de 1918-1919

(1870-1919)

1 — La politique étrangère du 2e Reich

1.1 — Les « systèmes » bismarckiens

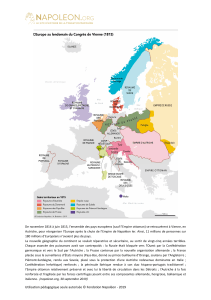

— On nomme « systèmes bismarckiens » l’enchevêtrement des traités et alliances signés par l’empire

allemand pendant les deux décennies, ou presque, ou le chancelier de fer présida aux destinées du Reich.

— Au lendemain de la guerre franco-prussienne, l’objectif de Bismarck est de consolider un empire qu’il sait

fragile, en empêchant le revanchisme français de se manifester. Pour ce faire, il fallait impérativement isoler

la France. C’est l’axe fondamental de sa politique européenne.

— Quant à sa vision du Reich dans les affaires mondiales, il demeure à la fois conservateur et modeste.

Homme du XIXe siècle, plus attaché à la dynastie qu’à la nation allemande, notion dont il se méfie, Bismarck

croit que les intérêts fondamentaux de l’Allemagne sont en Europe.

— Si à partir des années 1880, la société allemande commence à s’intéresser aux autres continents, elle le fait

en dépit des mises en garde de Bismarck, qui voit dans les prétentions coloniales un jeu dangereux. Tant qu’il

demeurera chancelier, le colonialisme allemand se limitera généralement à des actions initiées par des

entreprises privées, parfois suivi par des actions de l’État, comme au Togo, décrété protectorat en 1883.

Comme il le disait, « le marchand doit précéder le soldat ».

— Le chancelier travaille à ce qui deviendra son premier système d’alliance dès la fin de la guerre avec la

France. Contre Paris, son revanchisme et son républicanisme, Bismarck se tourne vers les pouvoirs

réactionnaires d’Europe. Vienne, bien sûr, mais surtout la Russie.

— Car malgré Sadowa, Vienne n’entend pas se lancer dans une politique revancharde à l’endroit de Berlin,

préférant tourner ses ambitions vers la zone balkanique. Bismarck a lui-même favorisé cette évolution en

évitant d’humilier l’ancien centre du monde germanique et en encourageant discrètement Vienne dans son

activisme balkanique. C’est donc assez naturellement que les deux capitales se rapprochent dès le début des

années 1870.

— Le problème de ce rapprochement, c’est justement qu’il suscite la méfiance de l‘autre partenaire

incontournable d’une alliance des puissances réactionnaires, Saint-Péterbourg, car celle-ci a aussi des visées

sur les Balkans et sur les dépouilles de l’Empire ottoman, territoires majoritairement slaves et orthodoxes.

— L’alliance russe est d’autant plus nécessaire aux yeux de Bismarck que dans le cas opposé, la Russie

pourrait chercher à se rapprocher de la France, créant ainsi une menace mortelle pour l’empire. Si pour

beaucoup d’observateurs de l’époque, une alliance entre la France et la Russie apparait improbable pour

cause d’opposition idéologique, Bismarck comprend très bien qu’une telle opposition n’a que peu de valeur

devant les réalités politiques. L’avenir devait lui donner raison.

— Convaincu de l’inévitabilité d’une alliance austro-allemande, Alexandre II préfère s’y associer, quitte à

mettre un frein à ses ambitions balkaniques. De sorte que malgré son aspect idéologique, c’est bien le

réalisme politique qui est à l’origine de l’entente des Trois-empereurs, une série de traités bilatéraux entre les

2

empires allemand, austro-hongrois et russe, conclus en 1872 et 1873. Lorsque l’Italie s’y joint en 1874, la

France apparait complètement isolée.

— Mais l’entente ne résistera pas longtemps. D’abord à cause de l’activisme de Paris, qui fait les yeux doux à

l’empire russe, mais surtout à cause de l’opposition d’intérêts entre Vienne et Saint-Péterbourg, qui se

concrétisera par la crise balkanique de 1875-1878.

— Car les tensions entre la Russie et l’Empire ottoman provoquent en 1877 une guerre entre les deux pays,

qui voit la Russie s’imposer facilement et par le traité de San Stephano, prendre un avantage considérable sur

ses concurrents dans les Balkans. Vienne et Londres, appuyés par Berlin, font alors pression pour que Saint-

Péterbourg accepte de revoir le traité lors de la conférence de Berlin en 1878.

— En soutenant les prétentions de Vienne, Bismarck, qui qualifiera par la suite ce soutien de pire erreur de sa

carrière, suscite la colère de Saint-Péterbourg, spolié au bénéfice de Vienne d’une part importante des fruits

de sa victoire, et qui déclare alors caduque l’entente des Trois empereurs.

— Devant l’impossibilité d’un accord officiel entre l’empire austro-hongrois et la Russie, Bismarck élaborera

alors son second système d’alliance. Celui-ci demeure basé sur l’alliance avec Vienne, avec qui est formée le

7 octobre 1879 la Duplice.

— Par le traité de 1879, Berlin promet de venir en aide à Vienne dans le cas d’une attaque menée contre elle

par la Russie. Feignant de se rapprocher de Londres, en lutte avec la Russie en Asie centrale, Bismarck

parvient à attirer l’attention d’Alexandre II et à amadouer Vienne.

— Entre les trois empereurs, une nouvelle entente, basée sur l’admission par l’Autriche-Hongrie et la Russie

du statu quo dans les Balkans, voit ainsi le jour en 1881, laquelle se juxtapose à la Duplice, dont la Russie ne

fait pas partie.

— Grâce au problème tunisien qui l’oppose à la France, l’Italie se tourne vers Berlin et rejoint en 1882 la

Duplice, qui devient alors la Triplice, l’accord le plus solide de l’ère bismarckienne, qui survivra plus de 30

ans et contribuera à provoquer la guerre de 1914-1918.

— Malgré les assurances données par Vienne à Saint-Péterbourg, la première continue d’avancer ses pions

dans la zone, favorisant le rattachement éventuel de la Bosnie-Herzégovine directement à sa couronne. Alors

que le traité des Trois empereurs arrive à échéance en 1887 et qu’Alexandre III semble intéressé par les offres

de Paris, Bismarck parvient à conclure avec la Russie la pièce maitresse de son système, illustration

remarquable de son machiavélisme.

— Par le traité de contre-assurance, Berlin obtient de Saint-Péterbourg sa neutralité dans l’éventualité d’un

conflit avec la France, en échange de quoi Bismarck s’engage à appuyer la Russie diplomatiquement sur la

question des détroits et de la Bulgarie, ce qui contredit les accords précédents conclus entre Vienne et Berlin,

de même que les dispositions d’un traité précédent entre Londres et Berlin.

— C’est pourquoi ce traité de contre-assurance doit rester rigoureusement secret. Mais tant qu’il le demeure,

la politique bismarckienne triomphe, la France se trouvant complètement isolée et l’Allemagne assurée de ne

pas avoir à livrer une guerre sur deux fronts. Le traité de réassurance sera reconduit en 1889, mais il ne

survivra pas longtemps au départ de son promoteur.

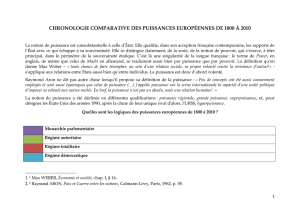

1.2 — La « weltpolitik » de Guillaume

— Le successeur de Bismarck, Caprivi, s’occupe peu de la politique étrangère et c’est l’un de ses

collaborateurs, von Holstein, qui prend la relève du chancelier de fer. Cela étant, Guillaume II demeure le

véritable maître et c’est lui qui prend la décision de ne pas renouveler le traité de contre-assurance, contraire à

son sens de l’honneur, poussant éventuellement la Russie à se rapprocher de la France.

— Ce n’est pas le seul changement important de la politique étrangère, car la nouvelle équipe dirigeante,

composée entre autres de représentants des milieux libéraux, rejette la focalisation bismarckienne sur

l’Europe et désire, soutenue en cela par l’empereur, faire de l’Allemagne la grande puissance mondiale

qu’elle a le potentiel d’être.

— Certes, l’Allemagne est déjà sous Bismarck présente en Afrique (Cameroun, Togo) et dans le Pacifique

(îles Marshall et Salomon), mais la chute du chancelier va accélérer le mouvement qu’il s’employait à freiner.

De sorte qu’à l’aube de la Grande Guerre, l’empire colonial allemand inclut en gros l’essentiel des territoires

actuels de la Namibie, du Cameroun, du Togo et de la Tanzanie, d’autres territoires dans la région des Grands

3

Lacs africains (République du Congo actuel), de nombreux territoires dans le Pacifique et des comptoirs en

Chine.

— C’est que la situation intérieure pousse dans cette direction. Il y a d’abord l’explosion démographique, qui

créé une surpopulation et favorise l’émigration, mais surtout, la structure économique de l’Allemagne

l’oblige à sortir de ses frontières, que ce soit pour trouver de nouveaux débouchés pour ses exportations

(30 % de la production industrielle) ou pour assurer ses approvisionnements en matières premières dont elle

manque cruellement (pétrole, fibres textiles).

— Le trop-plein est aussi financier, car les banques allemandes fortement intégrées à la structure industrielle

sont riches de surplus qu’elles cherchent à investir en occident, mais aussi en Extrême-Orient et en Asie,

particulièrement en Turquie.

— À ces causes naturelles issues de l’évolution économique du pays, il faut ajouter la volonté personnelle et

affichée de l’empereur de faire de son pays la première puissance mondiale. Pour ce faire, l’Allemagne doit

se tailler un empire colonial, mais aussi se doter des instruments nécessaires pour défendre ses intérêts et

lutter contre ses compétiteurs.

— L’armée sera donc grassement dotée dès les années 1890, grâce au bon état des finances publiques et à la

puissance de l’industrie. Mais le symbole par excellence des nouvelles ambitions mondiales de l’Allemagne,

c’est la création d’une véritable flotte de guerre, la Kreigsmarine, qui ambitionne de s’élever puis de

surpasser le niveau de la première puissance marine du monde, celle du Royaume-Uni.

— Dans le contexte de cette réorientation, les théories pangermanistes ont désormais le vent en poupe.

Application des thèses darwinistes aux luttes entre les nations et les États, mâtiné du racialisme de Gobineau

et Chamberlain, le pangermanisme soutient que, autant par sa civilisation que par sa puissance militaire, le

monde germanique est appelé à soumettre à son pouvoir les civilisations inférieures.

— Ces idées diffuses et souvent confuses (dont les principaux théoriciens sont Weber, Ranke et Retzel) se

diffusent alors dans la société, particulièrement dans les cercles dirigeants, lesquels rêvent non seulement de

réunifier la grande Allemagne (incluant l’Autriche, les Pays-Bas, la Suisse), mais d’imposer à l’Europe une

gouvernance germanique. Le degré de pénétration de ces idées mégalomanes dans la société demeure sujet

d’âpres discussions chez les historiens.

— Il serait bien sûr injuste de faire porter, comme le fit le traité de Versailles, la responsabilité de la guerre à

venir sur l’Allemagne seule, mais il n’en demeure pas moins que les ambitions allemandes, qu’elles eussent

été justifiées ou non, ont dans les deux dernières décennies entraîné un bouleversement général de l’ordre

européen et mondial.

— Déjà avec l’abandon en 1890 du traité de contre-assurance, la Russie constitue clairement un adversaire

potentiel d’autant plus dangereux pour l’Allemagne qu’elle peut compter sur un allié potentiel qui la courtise

depuis longtemps, la France, faisant peser sur les territoires du Reich la menace d’une guerre sur deux fronts.

— Déjà en délicatesse avec Paris, l’Allemagne, avec sa politique africaine qui entre en opposition avec les

intérêts français sur ce continent, ne fera bien sûr que fournir des arguments en France à ceux qui favorisent

une alliance avec la très réactionnaire Russie. Par le traité d’alliance de décembre 1893 entre Paris et Saint-

Péterbourg, la base fondamentale du système bismarckien vole en éclat : la France n’est plus isolée.

— Si la politique agressive et menaçante de Berlin à l’endroit de Paris lui permet d’obtenir certains gains

(comme une partie du Congo français en 1911), ceux-ci sont de peu de poids face aux conséquences néfastes

qu’elle engendre. D’autant que les prétentions maritimes de l’Allemagne suscitent les craintes du Royaume-

Uni, qui cherche alors à se rapprocher de Paris, rapprochement concrétisé par la signature de l’entente

cordiale entre Londres et Paris en 1904.

— Et lorsqu’en 1907, poussé par Paris, le Royaume-Uni décide de régler ses contentieux avec Saint-

Péterbourg et signe avec celle-ci une convention anglo-russe, les bases de la Triple entente sont posées et

l’Europe est désormais divisée en deux camps antagonistes. La guerre menace désormais le continent.

2 — La politique étrangère de l’Empire austro-hongrois

— La politique étrangère de l’empire austro-hongrois est beaucoup plus simple que celle du Reich allemand,

car aux prises avec de grandes difficultés intérieures, Vienne n’a pas les ambitions de Berlin, car elle n’en a

pas les moyens. Elle le sait par ailleurs.

4

— Deux axes dominent la politique étrangère du demi-siècle d’existence de l’Empire austro-hongrois : les

relations avec le Reich allemand et surtout l’expansion balkanique, laquelle implique évidemment les

relations avec la Russie et l’Empire ottoman.

— Les relations avec l’Allemagne n’ont pas toujours été simples, malgré le fait que, rapidement, Vienne ait

cherché un rapprochement avec l’empire qui l’a vaincu, un simple examen de la situation permettant de

comprendre l’absurdité d’une politique revancharde. Cela n’empêche pas que périodiquement, à Vienne, on

ait trouvé l’amitié berlinoise un peu lourde.

— Mais comme le seul dérivatif aux ambitions déçues de Vienne, l’expansion de sa puissance dans les

Balkans, nécessite un appui de Berlin, afin de désamorcer, ou au mieux, de contenir la puissance russe dans

cette zone, l’histoire des relations des deux centres du monde germanique au cours de la période se lit comme

une complicité de plus en plus étroite au fur et à mesure que les nuages s’amoncellent.

— Les relations avec la Russie, quant à elles, ont connu une évolution diamétralement opposée, car malgré

leurs intérêts divergents dans les Balkans, les deux États ont tenté à plusieurs reprises de délimiter leurs

sphères d’intérêts respectives, comme lors de la signature d’un traité en 1876 par lequel Vienne promettait sa

neutralité dans le cas d’une guerre russo-turque, en échange de la compréhension de la Russie concernant les

intérêts de Vienne en Bosnie-Herzégovine.

— Mais l’opposition était trop forte et le droit d’occupation de la Bosnie-Herzégovine donné à l’empire

austro-hongrois au congrès de Berlin en 1878 ne sera jamais vraiment accepté par la Russie, d’autant que

Vienne en profitera pour tenter (et éventuellement réussir) d’étendre son pouvoir sur ces territoires.

— On aurait cependant tort de voir les tensions balkaniques sous l’angle exclusif de l’opposition d’intérêt

entre la Russie et l’empire austro-hongrois, car l’empire ottoman, certes sur le déclin, continue de défendre

ardemment ses positions. Et surtout, le réveil national qui agite l’Europe à l’époque concerne aussi les petites

nations balkaniques, dont certaines cherchent à faire revivre leur grandeur passée.

— La Serbie est bien sûr du nombre. Devenue indépendante par le traité de Berlin de 1878, la Serbie cherche

à reprendre le contrôle des territoires qui furent les siens avant son absorption dans l’Empire ottoman et

forcément, son regard se tourne vers la Bosnie-Herzégovine, où vit une importante population serbe. Or,

depuis 1878, on l’a vu, ce territoire est sous tutelle autrichienne.

— En 1908, prétextant le danger que la révolution Jeune-turcs remette en question le statu quo balkanique,

Vienne décide unilatéralement d’annexer la Bosnie-Herzégovine, suscitant l’ire de Belgrade, car toute

possibilité de réunir les Serbes de Bosnie à sa couronne se trouve alors exclue.

— Certains cercles à Vienne espèrent ainsi donner une base concrète à la transformation du système politique

en triple monarchie, pour contrer l’activisme panslaviste serbe et russe dans les Balkans.

— À noter que l’annexion a été « autorisée » par la Russie (autre exemple, avec le traité de non-agression de

1904 de la volonté de Vienne et de Saint-Péterbourg de s’entendre malgré tout), laquelle demanda en retour

l’appui de Vienne sur la question du droit de circulation de la flotte russe dans les détroits. Comme Vienne ne

remplit pas son engagement à ce titre, la Russie manifesta alors son désir de se rapprocher de la Serbie.

— En Bosnie même, l’opinion serbe est partagée et si une partie de l’opinion penche en faveur de Belgrade,

une autre préférerait le maintien de la domination autrichienne, assortie d’une modification du système

politique. Belgrade favorise alors le développement de sociétés secrètes (la Main noire, le mouvement Jeune

Bosnie), qui recourent à l’arme terroriste contre l’administration autrichienne, poussant celle-ci à accroitre la

répression et favorisant un accroissement de la popularité de la solution serbe au sein de l’opinion.

— Les relations entre Belgrade et Vienne seront envenimées par les deux guerres balkaniques, qui voient

l’Autriche prendre systématiquement parti pour les adversaires de la Serbie (l’Empire ottoman lors de la

première, la Bulgarie lors de la seconde), considérée désormais à Vienne comme l’ennemi à abattre.

— Dans le contexte des relations très tendues entre Belgrade et Vienne, l’annonce par cette dernière de la

visite officielle de l’archiduc François-Ferdinand à Sarajevo, qui plus est le 28 juin, jour de la

commémoration de la défaite serbe à Kosovo Polje, est vu par les nationalistes serbes comme une

provocation et Gavrilo Princip passe alors à l’action.

5

3 — Les États germaniques en guerre

3.1 — Le déclenchement de la guerre

— L’Autriche prend le temps de la réflexion avant de prendre des mesures concrètes en réaction à

l’assassinat de l’archiduc. À Vienne et à Berlin, qui assure alors Vienne de son appui, on croit possible

d’éviter l’embrasement si les opérations sont menées promptement.

— Car Vienne entend bien réagir et profiter de l’occasion pour régler son cas à l’insolent Royaume serbe. Un

ultimatum en 25 points, volontairement insultant, est alors élaboré par les fonctionnaires de Vienne, dans le

but clairement avoué qu’il soit rejeté par Belgrade, fournissant ainsi le prétexte nécessaire pour déclencher les

hostilités.

— Si Belgrade accepte la majorité des demandes de Vienne, elle ne peut évidemment se soumettre à

l’exigence de laisser la police autrichienne mener l’enquête sur le territoire serbe. Devant le refus de se plier

aux exigences, le 28 juillet, François-Ferdinand signe la déclaration de guerre à la Serbie.

— Tout n’était pas joué à ce moment et dépendait des réactions des autres capitales. À Saint-Péterbourg, on

réagit, sans consulter les alliés de l’entente, par la mobilisation partielle, puis totale de l’armée. En réaction,

Berlin adresse un ultimatum à la Russie, lui ordonnant de démobiliser et un autre à la France, lui enjoignant

de ne pas venir en aide à la Russie. Devant le refus russe, l’Allemagne lui déclare la guerre le 1er août.

— Le 2 août, sans déclaration de guerre, l’Allemagne envahit les Pays-Bas et exige de la Belgique un passage

pour ses armées. Bruxelles refusant, Berlin lui déclare la guerre le 3. La France, qui a mobilisé ses forces le

1er août, déclare la guerre à l’Allemagne le 4, rejoint par le Royaume-Uni le 6. Enfin, le 11, France et

Royaume-Uni déclarent la guerre à l’Autriche-Hongrie. Le Japon se joindra à l’Entente le 23 août, la Turquie

à la Triplice le 1er novembre. L’Italie reste alors neutre.

— En Allemagne et en Autriche, la population semble faire bloc derrière le gouvernement, alors que même

les socio-démocrates appuient sans réserve la déclaration de guerre et votent les crédits. Si les gouvernements

des deux États espéraient éviter l’embrasement général, une fois le mécanisme enclenché, ils en acceptent les

conséquences.

— Aux yeux de beaucoup d’Allemands, dont les socio-démocrates, la responsabilité de la guerre incombe

d’abord à la Serbie, puis à la Russie, dont la mobilisation a contraint Berlin à réagir. De sorte que la guerre est

acceptée comme une lutte juste de la civilisation contre la barbarie russe. L’Autriche, évidemment, partage ce

point de vue.

— En outre, les tensions croissaient sans cesse depuis une décennie sur le continent et nombreux sont ceux

qui à Berlin et dans les autres capitales croient alors qu’un conflit est inévitable. L’État-major allemand pour

sa part en est convaincu et considère que l’Allemagne doit prendre les devants maintenant, car le temps joue

contre elle : encore une décennie et les réformes en cours en Russie auront fait d’elle un adversaire

impossible à terrasser, surtout avec l’appui de la France.

— Quant à l’Autriche, la guerre pourra lui permettre, croit-on dans les cercles dirigeants, de freiner l’érosion

du pouvoir central et de résoudre la question nationale. La guerre est ici vue en 1914 comme la seule façon

d’éviter l’éclatement de l’empire.

3.2 — Les opérations militaires

— Les armées des empires centraux le savent : elles doivent agir vite. Car l’Allemagne, qui dispose de

réserves importantes à l’été 1914 et qui prend rapidement les dispositions pour assurer l’acheminement des

matières premières qui lui font tant défaut, sait que son avantage ne durera pas. Ses adversaires disposent

d’une profondeur stratégique plus grande qu’elle : la victoire doit être rapide, sinon, le temps passant,

l’avantage stratégique changera de côté.

— D’où la mise en application du plan Schlieffen, élaboré dès 1905 et exécuté alors par le général Moltke :

en concentrant les forces disponibles sur le front occidental, il devait être possible d’imposer à la France,

principal adversaire au début de la guerre, une reddition rapide avant que la lente, mais potentiellement

puissante Russie puisse être menaçante. Une fois la France vaincue, le Royaume-Uni abandonnera, croit-on,

la lutte, et les forces allemandes pourront se concentrer alors sur le front oriental.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%