L’appareil urinaire Urologie

L’

une des fonctions principales de l’appareil

urinaire est de “drainer les émonctoires” au-

sieurs de ces fonctions sont perturbées, avec des

conséquences sur le cœur (HTA, insuffisance

cardiaque), sur l’équilibre acidobasique, sur le

métabolisme calcique. Et dans ce cas, le mauvais

fonctionnement de la filtration rénale résulte

d’une atteinte de son parenchyme qui cause une

insuffisance rénale. Si un calcul bloque l’écou-

lement de l’urine, c’est une lithiase urinaire et

sa conséquence douloureuse : la colique né-

phrétique, avec les risques d’atteinte rénale,

voire d’infection.

En aval, la vessie sert de réceptacle aux urines, et

de sa contraction musculaire naît la miction, la-

quelle dépend, chez l’homme, de la pression de

la prostate. Cette glande exocrine constitue un

véritable plancher vésical en même temps qu’un

défilé pour l’urètre. Quand elle s’hypertrophie, la

vessie se bloque, l’urètre se trouve comprimé, si-

tuation qui peut aboutir à une véritable rétention

aiguë d’urine. Comme glande, elle joue un rôle

essentiel, avec les vésicules séminales, dans la

fertilisation. Leur sécrétion sert à véhiculer, nour-

rir et donner ainsi un maximum de chances de

survie aux spermatozoïdes produits par les testi-

cules. La prostate joue également un rôle impor-

tant dans l’éjaculation, notamment dans sa pre-

mière phase, ou phase d’émission grâce à sa

musculature lisse.

Atteinte de l’appareil urinaire

L’ensemble de l’appareil urinaire peut être infecté

au niveau :

–des reins (il s’agit alors d’une pyélonéphrite) ;

Urologie

L’appareil urinaire

Le système uronéphrologique comporte les reins,

les uretères, la vessie et l’urètre. C’est un système ouvert

sur l’extérieur, comme le système digestif ou respiratoire

mais, contrairement à ces deux systèmes, il ne participe pas

aux fonctions d’incorporation, c’est-à-dire à un apport

extérieur quelconque tel celui des aliments ou de l’air.

21

Professions Santé Infirmier Infirmière - No39 - août-septembre 2002

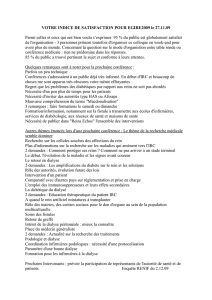

Sommaire

• Les cancers :

en augmentation avec l’âge

• L’insuffisance rénale :

de la dialyse à la greffe

• L’AFIDTN : une association pivot

pour les infirmières de dialyse

• Transplantation de rein :

beaucoup d’appelés, peu de greffés

• Incontinence urinaire de la femme :

étapes et mode de vie

• Infections nosocomiales urinaires :

mauvais chiffres pour les sondages

• L’autosondage intermittent :

simple mais protocole rigoureux

• Congrès ATC :

les greffes au cœur des débats

rait pu affirmer Molière en son temps. De nos

jours, on parlerait plus couramment d’éliminer

les toxines.

Le maintien de la balance hydroélectrolytique,

avec la régulation de l’équilibre acidobasique, est

la fonction essentielle du rein. Le rôle chimique

important s’exerce dans le maintien de l’hydra-

tation du corps et d’un pH sanguin corrects, dans

la régulation catabolique, dans l’hématopoïèse

(la synthèse d’EPO stimule la moelle osseuse pro-

ductrice des hématies).

Le rein contribue à l’excrétion des déchets azo-

tés résultant du catabolisme interne, mais aussi

des substances exogènes comme les métabolites

des médicaments et des hormones. Au niveau du

rein, la vitamine D est synthétisée sous sa forme

active, contrôlant le métabolisme phosphocal-

cique. Le rein a aussi une fonction régulatrice de

la pression artérielle, grâce à la synthèse de la ré-

nine et à la régulation volumétrique liquidienne.

Quand les reins fonctionnent mal, une ou plu-

●●●

Composition normale de l’urine

A 96 %, l’urine est formée d’eau et, à 4 %, de ma-

tières solides. Parmi celles-ci, les déchets azotés,

dont l’urée, l’acide urique, la créatinine mais aussi

les Na, K, Ca, Mg, P, So4, et les nitrates, Cl, HCO3.

Elle contient les acides organiques, l’ammoniac et

ses sels, et les métabolites de médicaments.

22

–de la vessie (cystite) ;

–de l’urètre (urétrite, surtout en cas de MST) ;

–de la prostate (prostatite).

Chaque niveau peut être aussi le siège d’une at-

teinte tumorale bénigne ou maligne.

Des symptômes spécifiques guident vers la

sphère urinaire : une hématurie (sang dans les

urines), une pyurie (présence de pus), une dys-

urie (difficultés ou douleurs à la miction), une

anurie (arrêt de la production d’urine) ou en-

core une pollakiurie (émission fréquente

d’urine). Une douleur de la région lombaire doit

être également considérée comme suspecte.

D’autres symptômes ne sont guère spécifiques

mais doivent alerter : une fièvre, une asthénie,

un amaigrissement inexpliqués. Une affection

urinaire peut être découverte quelquefois lors

d’un examen fortuit, alors qu’il y a une absence

totale de signes d’appel. Il ne faut jamais ou-

blier qu’une douleur osseuse vertébrale, par

exemple, peut révéler une métastase d’une néo-

plasie du rein ou de la prostate. Cependant,

l’exploration clinique est moins efficiente que

l’emploi d’examens complémentaires. Détecter

une infection urinaire basse est aisé grâce aux

bandelettes réactives ou à un ECBU. Des mar-

queurs prostatiques (PSA) aident à diagnosti-

quer, et surtout à suivre l’évolution des cancers

prostatiques.

L’imagerie médicale a fait de réels progrès avec

l’échographie et le scanner spiralé qui permet-

tent de diagnostiquer nombre d’affections. Tout

diagnostic se doit d’être précoce devant l’effica-

cité grandissante des traitements médico-chi-

rurgicaux qui permettent de guérir de plus en

plus de cancers urologiques. Quant à la litho-

tripsie (opération consistant à broyer les calculs

à l’aide d’un lithotripteur permettant ainsi l’éva-

cuation des fragments par l’urètre), elle évite

nombre d’opérations chirurgicales inévitables

auparavant.

Jacques Bidard

Professions Santé Infirmier Infirmière - No39 - août-septembre 2002

●●●

Urologie

Le taux de PSA

Le prostate specific antigen (PSA) est un marqueur

de la prostate. Pratiqué à distance d’un examen

prostatique ou toucher rectal, il doit guider une

biopsie si son taux est supérieur à 10 ng/ml. Entre

4 et 10 ng/ml seront pris en considération l’âge

du patient et le volume de la glande. Dans ce cas,

le rapport PSA libre/PSA total est étudié :

> 20 %, il permet d’écarter un cancer ;

< 20 %, il doit entraîner la réalisation de biopsies.

Les cancers

En augmentation avec l’âge

Parmi les affections de l’appareil néphro-urinaire, les cancers sont fréquents, surtout

chez l’homme. Leur pronostic dépend souvent de la précocité du diagnostic. Or, bien

souvent, ils sont asymptomatiques.

Le cancer de la prostate

C’est le plus fréquent des cancers de l’homme,

avec 9 000 nouveaux cas déclarés annuellement.

Son incidence est de 15 à 20/100 000 per-

sonnes. C’est aussi la deuxième cause de décès

après le cancer du poumon. Parmi les facteurs

de risque, on retrouve la notion de familles à

risque et une incidence liée à l’âge, avec une

nette augmentation après 50 ans. Une fréquence

plus faible a été observée chez les Asiatiques,

mais elle est plus élevée chez les Noirs améri-

cains. Malheureusement, le cancer de la prostate

est souvent diagnostiqué à un stade métasta-

tique (30 à 40 % des cas) à cause d’une absence

de signes précoces révélateurs. En effet, dysurie

et pollakiurie ne sont pas spécifiques, et la ré-

tention aiguë d’urine ou l’hémospermie sont

bien trop tardives. Ce sont les douleurs osseuses

et les tassements vertébraux qui, souvent, four-

nissent l’occasion de le découvrir.

Le traitement actuel repose sur le bilan anato-

mopathologique résultant des biopsies, plus gé-

néralement de l’état du malade. Dans les formes

limitées, le recours à la chirurgie (même cœlio-

chirurgie) est possible, de même que l’emploi

d’ultrasons localisés au niveau du rectum, de la

curiethérapie sous forme d’aiguilles ou de grains

radioactifs implantés. Dans les formes étendues

ou compliquées, les traitements anti-androgènes

sont les plus efficaces.

Tumeurs de la vessie

Avec une fréquence qui augmente (3 % des

tumeurs malignes de l’adulte) et une mortalité

qui diminue les tumeurs de la vessie sont les plus

fréquentes des tumeurs des voies excrétrices uri-

naires. De plus, elles ont une fâcheuse tendance

à récidiver et à devenir infiltrantes. Toute irrita-

tion de l’urothélium est susceptible de provo-

quer une tumeur vésicale et, au premier rang des

responsables, se trouve encore le tabac (plus d’un

cancer sur deux en est la conséquence).

En dehors du tabac, les facteurs de risque de

tumeurs vésicales sont la bilharziose, l’exposi-

tion aux sels d’arsenic, au caoutchouc, aux hy-

drocarbures, à l’aluminium, aux amines aroma-

tiques. Le traitement, en dehors de l’exérèse

toujours lourde de conséquences psycholo-

giques, comprend la radiothérapie, la chimio-

thérapie, voire le cumul des deux.

Tumeurs du rein

Au troisième rang des cancers urologiques, le

cancer du rein représente 3 % de l’ensemble des

tumeurs malignes de l’adulte. Avec, cependant,

une incidence qui ne cesse d’augmenter.

Dans 40 % des cas, sa découverte (échogra-

phique principalement) est fortuite. Cependant,

une hématurie peut être un signe révélateur. Ses

facteurs de risque sont principalement la dys-

plasie multikystique acquise de l’hémodialysé,

mais aussi la transplantation rénale. Des familles

à risque existent également (atteintes par la ma-

ladie de von Hippel-Lindau, les phacomatoses).

L’obésité, l’hypertension artérielle, le tabac font

partie également des facteurs de risque. Profes-

sionnellement, les travaux sidérurgiques, l’ex-

position aux solvants, à l’amiante et aux pro-

duits pétroliers est à prendre en compte.

Rarement, le diagnostic peut être établi sur la

triade hématurie, douleur lombaire et masse

perçue dans la même région. Trop souvent en-

23

Professions Santé Infirmier Infirmière - No39 - août-septembre 2002

Lithiase urinaire

La colique néphrétique est la manifestation la plus évidente et la mieux connue des lithiases uri-

naires : c’est une douleur typiquement unilatérale, intense, de siège lombaire, à irradiation ingui-

nale. S’y ajoutent des manifestations digestives, comme des nausées et des vomissements, pou-

vant réaliser un véritable syndrome subocclusif. Mais quelquefois moins évidente, la douleur

peut se limiter à une gêne lombaire réalisant une lombalgie banale, voire à une douleur pel-

vienne ou costale. La colique néphrétique qui traduit une obstruction des voies urinaires par un

calcul, peut s’accompagner d’une hématurie. L’exploration de base comprend un examen de l’ab-

domen, qui visualise le calcul, l’échographie permettant de détecter une éventuelle dilatation des

cavités rénales. L’urographie intraveineuse (UIV) confirme la présence du calcul et sa situation.

Elle détecte aussi d’autres anomalies urologiques éventuelles, morphologiques par exemple.

core, ce sont un syndrome paranéoplasique ou

une localisation métastatique qui révèlent la tu-

meur. D’où l’importance de l’échographie, puis

du scanner ou de l’IRM diagnostiques ou d’élé-

ments de bilan d’extension. Une extension tu-

morale existe dans moins de 5 % des tumeurs

de moins de 3 cm mais dans 85 % de celles de

plus de 10 cm.

Le traitement de la tumeur rénale repose sur son

bilan anatomopathologique, sa taille et la déter-

mination de son extension. Petite, la tumeur sera

traitée par néphrectomie (chirurgie désormais

possible sous cœliochirurgie) mais, en cas de mé-

tastases, l’immunothérapie et la chimiothérapie

seront utilisées. Toute hématurie (hors la pré-

sence évidente et avérée d’une infection urinaire)

doit faire rechercher une tumeur du rein ; toute

tumeur solide du rein est à considérer, jusqu’à

preuve du contraire, comme un cancer du rein.

Cancer du testicule

Première cause de mortalité par cancer des moins

de 25 ans, le cancer du testicule diagnostiqué

suffisamment tôt a maintenant un taux de guéri-

son avoisinant les 90 %. Un seul facteur de risque

est connu : la cryptorchidie, qui augmente le

risque d’apparition de ce cancer de 5 à 10 fois.

L’orchidopexie (chirurgie réparatrice avec des-

cente du testicule dans les bourses) est donc le

traitement préventif de référence à engager dès

que possible. Un diagnostic, parfois tardif, car il

y a peu de symptômes révélateurs, est marqué

par une augmentation de volume d’un testicule

ou de sa consistance, plus rarement des deux. Le

traitement est fonction du type anatomopatho-

logique, et il est essentiellement fondé sur la ra-

diothérapie ou la chimiothérapie. La toxicité de

ces traitements nécessite un prélèvement préa-

lable de sperme pour une éventuelle fécondation

ultérieure.

J.B.

26 Professions Santé Infirmier Infirmière - No39 - août-septembre 2002

Urologie

L’insuffisance rénale

De la dialyse à la greffe

En France, 40 000 patients sont atteints d’insuffisance rénale chronique terminale.

Un seul rein peut suffire. Mais une atteinte du deuxième rein conduirait à une issue

fatale. Pour vivre, ces patients ont besoin d’une méthode de suppléance de la fonc-

tion rénale, hémodialyse ou dialyse péritonéale, voire transplantation.

L’

insuffisance rénale peut survenir comme un

événement aigu ou sous forme chronique.

Dans le premier cas, elle est souvent réversible,

dans le second, l’altération ou la perte de né-

phrons progressent de façon irréversible sur plu-

sieurs mois ou plusieurs années.

Les causes de l’insuffisance rénale aiguë sont clas-

sées en prérénales, rénales ou postrénales. Les

causes de la réduction progressive de la fonction

rénale conduisent à l’insuffisance rénale chro-

nique. Ce sont principalement les anomalies ré-

nales congénitales comme la polykystose rénale,

et acidobasique, et les ions potassium et hydro-

gène sont retenus. L’excès de potassium entraîne

une hyperkaliémie responsable de troubles du

rythme cardiaque ; la rétention des ions hydro-

gène conduit à une acidose métabolique. La ré-

tention d’eau et de sodium entraîne des œdèmes

et une insuffisance cardiaque. De plus, le patient

peut se plaindre de nausées et de vomissements,

d’un hoquet par irritation du nerf phrénique,

d’un prurit. Une dyspnée secondaire à l’anémie,

la confusion, des crises convulsives, voire un

coma, peuvent survenir.

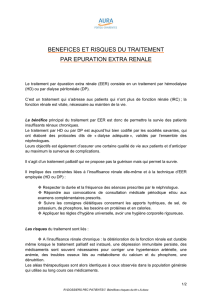

Quels traitements ?

Le traitement de l’insuffisance rénale dépend de

sa cause, de l’âge et de l’état du patient. Il faut

traiter la cause quand c’est possible, et les symp-

tômes quand ils sont gênants. La restriction hy-

drique est établie en fonction de la quantité

d’urine émise en tenant compte de la balance de

tous les apports et pertes d’eau. Des régimes ali-

mentaires particuliers, avec restriction de so-

dium, de potassium et de protéines sont habi-

tuels. Ils sont associés à une prise de glucides qui

limite la consommation des protéines, des lipides

et des produits du catabolisme des tissus de l’or-

ganisme. Quand ces traitements ne suffisent pas,

il peut être nécessaire de mettre en route soit une

dialyse péritonéale, soit une hémodialyse. La dia-

lyse péritonéale utilise le péritoine comme mem-

brane sélective et l’hémodialyse, une membrane

de synthèse, qui fait partie du rein artificiel. Quel

que soit le type de dialyse, le sang du sujet est sé-

paré du liquide de dialyse par une membrane sé-

lectivement perméable. Le liquide de dialyse ne

contient ni dérivé azoté, ni potassium, ce qui

permet que ces molécules du sang migrent vers

lui. La dialyse peut constituer une mesure tem-

poraire en cas d’insuffisance rénale aiguë, mais,

dans les insuffisances rénales chroniques, des

dialyses itératives sont nécessaires en attendant

la greffe rénale. Malheureusement, tout le monde

ne peut pas bénéficier de la greffe.

Marc Blin

©Alix/Phanie

l’hypertension artérielle, les infections chro-

niques, les glomérulonéphrites et les néphropa-

thies diabétiques. Les effets de l’insuffisance ré-

nale ne deviennent apparents que lorsque le

débit de filtration glomérulaire est réduit de

75 %. Lorsque la production d’urine est faible,

l’organisme ne peut excréter les déchets, et un ef-

fet toxique, l’urémie, se développe, d’où l’accu-

mulation des déchets azotés et l’élévation du taux

d’urée sanguine (> 2,5 à 6 mmol/1). Il se produit

alors une altération de la balance électrolytique

choisit ce domaine doit savoir que cela requiert un

apprentissage, voire une formation continue au-

près de ses pairs. Il sera confronté à un environne-

ment technologique complexe à maîtriser. Une as-

sociation aide les soignants qui ont fait ce choix à

appréhender les aspects techniques, relationnels et

éthiques de la dialyse : l’AFIDTN (Association fran-

çaise des infirmières de dialyse, transplantation et

néphrologie).

En 1980, l’AFIDTN est créée par le “groupe

France” de l’EDTNA (European Dialysis Transplan-

tation Nurse Association). L’AFIDTN travaille avec

l’EDTNA sur l’élaboration de normes européennes

de soins infirmiers en néphrologie. Elle est membre

de la Commission de traitement de l’insuffisance

rénale au ministère de la Santé. En 1982, l’AFIDTN

publie sa revue et devient organisme de formation.

Elle tient un congrès annuel et promeut la re-

cherche infirmière.

L’abord vasculaire

«En hémodialyse, tout commence par l’abord vascu-

laire, rappelle Didier Borniche, président de

l’AFIDTN dans l’éditorial du dernier numéro de la

revue de l’association, car pas de bonne dialyse sans

bon abord vasculaire. Tout le monde le sait » (1). La

ponction artérielle est-elle un gage de qualité en hé-

modialyse ? se demande une infirmière d’Au-

vergne (2). «Le choix de la ponction de la fistule arté-

rio-veineuse du patient se fait sur prescription médicale,

en collaboration avec l’infirmière. Mais il arrive que

dans nos centres périphériques, nous ayons à prendre

des décisions concernant celle-ci en l’absence du méde-

cin. » Son étude sur 52 patients hémodialysés a per-

mis d’évaluer le meilleur cas de figure de ponction

artérielle d’une fistule artério-veineuse (FAV).

Deux index de doses de dialyse ont été utilisés

comme indices de qualité. «Le Kt/V représente une

fraction du volume corporel épuré durant la dialyse, dit

l’auteur. Le SRI représente le pourcentage de la masse

d’urée éliminée durant la dialyse. » Le diamètre de l’ai-

guille améliore les indices lorsqu’on l’augmente.

Avec le 14 G, les indices sont meilleurs, mais cette

amélioration est très faible. «Nous proposons de pri-

vilégier le diamètre 16 G, le plus fin car, psychologi-

quement, il sera admis plus facilement que des grosses

aiguilles. » Le sens de la ponction n’influence pas les

résultats. «Le dialysé n’ayant qu’une seule veine fistu-

lée, il faut la préserver le plus possible. Il vaut donc

mieux choisir le sens le plus facile sur le plan de la dex-

térité, afin d’assurer le maximum de réussite du geste. »

Un abord vasculaire doit pouvoir être ponctionné

par toute l’équipe, et pas seulement par “le” spécia-

liste du patient (3). Cela renforcera la sécurité du

patient et de sa FAV par diminution du risque d’hé-

matome, du traumatisme de la fistule et de la dou-

leur de la ponction “à côté”, qui découlent souvent

de la difficulté de piquer. C’est un moyen d’atténuer

l’appréhension que suscite la pose, pour le soigné

comme pour le soignant.

Hémodilution et ultrasons

Formations, colloques et publications de l’AFIDTN

abordent ainsi les stratégies soignantes en matière

de dialyse, de transplantation et de néphrologie.

L’éducation et la qualité de vie du patient, la prise

en charge de la douleur, les risques au travail et l’er-

gonomie (sous tous ses aspects physiques, psycho-

logiques, environnementaux ou liés aux horaires de

travail) sont également abordés. Dans le dernier nu-

méro de la revue de l’association, les résultats d’une

étude rétrospective menée au centre hospitalier

d’Angoulême font ressortir l’intérêt de l’utilisation

du Transonic (4). Les infirmières y utilisent cet ou-

til de surveillance des abords vasculaires, associant

hémodilution et ultrasons, depuis 1997. Chacune

assure la programmation des Transonics des pa-

tients dont elle a la charge. «Après un temps d’in-

quiétude, le patient est maintenant conscient que cet

acte est un atout supplémentaire de dépistage dans la

surveillance de son abord vasculaire. »

M.B.

* AFIDTN (Association française des infirmières de dia-

lyse, transplantation et néphrologie), BP 90, 76233 Bois-

Guillaume Cedex. Tél. : 02 35 59 87 52. Fax : 02 35 59 86 25.

Site Internet : www.afidtn.com.

(1) Borniche D. Éditorial. Échanges de l’AFIDTN 2002 ; 63 ; 2.

(2) Savanier F. Abords vasculaires : la ponction est-elle un gage de qua-

lité en hémodialyse ? Échanges de l’AFIDTN 2000 ; 58.

(3) Pourchez D. Suivi et surveillance des fistules. Congrès de l’AFIDTN à

Saint-Lô, 1994.

(4) Maguier MA, Triochet R. Le rôle infirmier dans l’utilisation du

Transonic. Échanges de l’AFIDTN 2002 ; 63 ; 40-1.

27

Professions Santé Infirmier Infirmière - No39 - août-septembre 2002

L’AFIDTN

Une association pivot pour les infirmières de dialyse

Infirmiers et infirmières de dialyse constatent l’incessante évolution de la prise en

charge des insuffisants rénaux. L’AFIDTN* les aide depuis 1980.

E

n matière de dialyse, de nouvelles connais-

sances apparaissent sans cesse. Le soignant qui

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%