e n t r

entretien

* Clinique neurologique,

université de Heidelberg, Allemagne.

** Service de neurologie,

hôpital Lariboisière, Paris.

K. Vahedi W. HackeS. Schwab

Katayoun Vahedi : L’infarctus sylvien malin

(MCA) est associé à une forte mortalité précoce

(jusqu’à 80 %) du fait d’une augmentation

rapide de la pression intracrânienne par l’œ-

dème ischémique. L’aggravation clinique pro-

gressive et rapide survient durant les premiers

jours de l’accident cérébral. Quels sont pour

vous les meilleurs critères diagnostiques d’une

évolution “maligne” de l’infarctus sylvien

étendu ?

Werner Hacke et Stephan Schwab : Le diagnos-

tic d’infarctus sylvien malin peut être fait clinique-

ment et radiologiquement. Cliniquement, les

patients ont une hémiplégie massive, avec déviation

de la tête et des yeux. Le score du NIH est habituel-

lement supérieur à 20 points. La cause est une occlu-

sion de la terminaison carotide ou du premier seg-

ment de la sylvienne. Dans près de 20 % des cas, les

patients ont une dissection carotide avec occlusion

embolique de l’artère sylvienne.

Plus tard, entre le 2eet le 4ejour post-AVC survient

l’engagement transtentoriel. Le scanner cérébral

montre une hypodensité précoce étendue sur plus de

50 % du territoire de l’artère sylvienne. Ce signe est

un bon prédicteur d’un très mauvais pronostic avec

une mortalité atteignant 85 % des patients si le seul

traitement médical est employé. Après la 24eheure,

la compression du ventricule homolatéral et l’impor-

tance du déplacement des structures médianes sont

de bons marqueurs d’un œdème cérébral postisché-

mique progressif. Le développement très précoce

d’un œdème périfocal dans les premières 24 heures

signale probablement une évolution maligne. Le

signe de l’artère sylvienne hyperdense témoigne

d’une occlusion du segment M1 de la sylvienne, bien

que la sensibilité de ce signe ne soit pas très élevée.

Les nouvelles techniques d’IRM de diffusion (DWI)

et de perfusion (PWI) ont permis des avancées consi-

dérables dans la connaissance de la physiopatholo-

gie et des signes ultraprécoces de l’ischémie céré-

brale. Dans les modèles animaux, il a été montré que

la DWI détectait une augmentation de la diffusion de

l’eau dans le tissu cérébral et que cela constituait un

marqueur de lésions cellulaires cytotoxiques de l’œ-

dème potentiellement irréversibles dans les minutes

suivant l’occlusion d’une artère, et les premières

études cliniques ont confirmé ce résultat. On pense

que la DWI montre la zone de lésion ischémique irré-

versible, c’est-à-dire le cœur de l’infarctus, tandis

que la taille et l’étendue de la zone hypoperfusée

sont montrées par la PWI. Le mismatch entre ces

deux zones, l’anomalie de perfusion étant plus éten-

due que l’anomalie de diffusion, pourrait représenter

la pénombre ischémique, qui potentiellement peut

être sauvée en cas de reperfusion précoce. Bientôt,

DWI, PWI et ARM faits en routine à la phase aiguë de

l’ischémie cérébrale remplaceront les examens par

scanner X, apportant beaucoup plus d’informations

sur le mécanisme de l’occlusion artérielle, l’étendue

de la zone d’infarctus et de la zone à risque qui peut

être sauvée par une approche thérapeutique adap-

tée.

K.V. : Le traitement médical des infarctus syl-

viens malins reste très controversé. Certains

utilisent l’osmothérapie, la ventilation artifi-

cielle, ou l’hypothermie, alors que d’autres ont

une attitude attentiste. Quel traitement médi-

cal recommandez-vous pour traiter les patients

présentant un infarctus supratentoriel massif

ou un infarctus sylvien malin ?

W.H. - S.S. : C’est un sujet encore très débattu.

Dans notre service, nous ne recommandons pas les

traitements antiœdémateux classiques, que ce soit

les agents osmotiques ou la ventilation artificielle.

L’induction d’une hypothermie modérée peut être

bénéfique si une décompression chirurgicale n’est

pas possible. Les traitements conventionnels de l’hy-

pertension intracrânienne secondaire à un infarctus

cérébral sont la ventilation artificielle, l’osmothéra-

pie et les barbituriques. Leur efficacité est cepen-

dant remise en question. Pendant longtemps, l’hy-

Infarctus sylvien malin

et crâniectomie

Entretien avec les Prs

W. Hacke* et S. Schwab*

■

■

Questions posées par

K. Vahedi

**

134

Correspondances en neurologie vasculaire - n° 3 - Vol. II - juillet-août-septembre 2002

Lire aussi

la rubrique

“Éditorial” p. 103

Traduit de l’anglais par P. Amarenco, P. Garnier, P. Lavallée et M. Mazighi.

perventilation (avec pour objectif une pCO2à 25-

30 mmHg) était reconnue comme efficace pour dimi-

nuer temporairement la pression intracrânienne

(PIC) après l’intubation et le début de la ventilation

mécanique. Cette technique a été abandonnée en

raison du risque de diminution du flux sanguin céré-

bral donc d’aggravation de l’ischémie tissulaire en

cas de majoration de l’hypocapnie. L’utilisation pré-

coce de mannitol ou de glycérol peut paradoxale-

ment augmenter le déplacement de la ligne médiane

et aggraver l’œdème du fait de leur action sur le com-

partiment sain. Enfin, les barbituriques n’ont jamais

montré d’effet bénéfique dans le traitement des

lésions cérébrales sévères. Dans les séries neurochi-

rurgicales, la sédation prophylactique par barbitu-

riques n’a pas prouvé son efficacité dans les trauma-

tismes crâniens sévères. De plus, plusieurs études

ont montré que les barbituriques à forte dose pou-

vaient entraîner des effets secondaires graves

comme des hypotensions artérielles sévères et pro-

longées, des complications cardiovasculaires et des

infections sévères.

L’effet neuroprotecteur de l’hypothermie profonde

est connu depuis longtemps, mais son utilisation

dans le traitement des lésions neuronales a été

abandonné en raison de problèmes pratiques et de

l’existence d’effets secondaires graves (troubles du

rythme cardiaque, frissons, infections et anomalies

de la coagulation). Au cours des dix dernières

années, il a été montré que des hypothermies

légères (34 à 36 °C) ou modérées (28 à 34 °C) pou-

vaient prévenir les lésions cérébrales secondaires à

l’ischémie dans l’infarctus cérébral expérimental ou

dans d’autres modèles de lésions neuronales. Après

une ischémie cérébrale focale, la taille de l’infarctus

peut être diminuée jusqu’à 90 % par l’hypothermie

alors que l’hyperthermie aggrave les lésions tissu-

laires et le pronostic. Une hypothermie modérée

peut diminuer la PIC et la mortalité des patients

présentant un œdème cérébral postischémique

sévère. Ses principaux effets secondaires sont les

thrombopénies, les pneumopathies et l’augmenta-

tion de l’amylasémie et de la lipasémie. Nos résul-

tats préliminaires montrent que l’hypothermie

modérée a un effet bénéfique dans le traitement des

infarctus sylviens malins. Mais ces résultats devront

être confirmés dans un essai clinique randomisé et

l’effet de l’hypothermie précoce (dans les six pre-

mières heures) sur la taille finale de l’infarctus

devra être précisé.

K.V. : Des études d’observation incluant uni-

quement une grande série de patients de votre

centre à Heidelberg ont suggéré que l’hémicrâ-

niectomie décompressive avec durotomie per-

mettait de réduire la mortalité après un infarc-

tus de l’artère cérébrale moyenne (ACM),

notamment lorsque l’intervention est réalisée

précocement avant la 24eheure après l’installa-

tion de l’infarctus cérébral. Toutefois, l’évolu-

tion à long terme sur le plan du handicap et de

la qualité de vie des patients survivants reste

inconnue. À votre avis, pour quelles raisons la

prise en charge chirurgicale de l’infarctus syl-

vien malin est-elle aussi controversée et limitée

à si peu de centres ?

W.H. - S.S. : La décompression chirurgicale semble

être efficace en diminuant la pression intracrâ-

nienne et l’engagement transtentoriel, et en rédui-

sant la mortalité chez les patients avec un infarctus

sylvien malin. Depuis 1988, huit études, incluant un

total de 133 patients, ont été publiées. La mortalité

globale a été de 23,2 %, et la plupart des patients

avaient un index de Barthel supérieur à 60.

La technique chirurgicale habituellement utilisée

comprend l’exérèse d’un volet osseux de 12 cm de

diamètre (à savoir de l’os frontal, pariétal, temporal,

et des parties de l’écaille occipitale). La dure-mère

est d’abord fixée au bord de la crâniectomie, pour

prévenir le saignement extradural, puis ouverte. Un

patch dural biconvexe ajusté, fait de dure-mère

lyophilisée de cadavre ou de fascia temporal homo-

logue, est placé au niveau de l’incision. Bien que la

taille du patch dural soit susceptible de varier, les

patchs de 15 à 20 cm de longueur et de 2,5 à 3,5 cm

de largeur sont le plus souvent utilisés.

135

Correspondances en neurologie vasculaire - n° 3 - Vol. II - juillet-août-septembre 2002

entretien

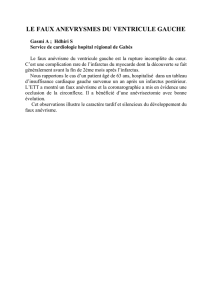

Infarctus sylvien

malin

crâniectomisé

(collection du

Pr P. Amarenco).

Le moment idéal pour la chirurgie décompressive

reste débattu ; comme l’évolution clinique chez les

patients avec un infarctus cérébral massif (> à deux

tiers du territoire de l’ACM) est hautement prévi-

sible, il ne semble pas raisonnable d’attendre une

détérioration clinique pour diriger les patients vers

la chirurgie. Il faut prendre en compte le fait que plu-

sieurs heures peuvent s’écouler entre la décision du

traitement chirurgical et sa réalisation, alors que la

procédure chirurgicale nécessite 3 heures. De plus,

le patient est exposé au risque d’ischémie mésencé-

phalique qui aggrave considérablement l’état cli-

nique et l’évolution.

Nous recommandons une chirurgie dans les

24 heures après l’installation des symptômes si les

critères suivants sont présents : 1) des signes neuro-

radiologiques d’infarctus de l’ACM massifs ; 2) une

détérioration de l’état clinique depuis l’admission.

Occasionnellement, nous n’attendons pas la détério-

ration clinique initiale chez les patients avec un

infarctus de l’ACM complet. Nous n’appliquons pas

une limite d’âge rigide pour une chirurgie décom-

pressive, et nous avons tendance à nous fonder sur

l’état de santé et la condition sociale du patient

avant l’infarctus cérébral. Chez les patients avec un

infarctus touchant l’hémisphère dominant, le pro-

nostic (et plus particulièrement le déficit résiduel

probable) est discuté avec la famille, dans le but de

déterminer le point de vue du patient sur la survie

avec un handicap.

Toutefois, ces données reposent uniquement sur des

séries de cas en ouvert. L’évolution à long terme

concernant le handicap et la qualité de vie n’ont pas

été suffisamment précisées. De plus, les données

provenant d’essais randomisés ne sont pas dispo-

nibles. Ces deux derniers points rassemblés pour-

raient être la raison qui conduit certains centres à

ne pas proposer cette intervention salvatrice aux

patients avec un infarctus cérébral sévère. Toutefois,

les prochaines années, nous aurons des données

d’au moins deux essais randomisés actuellement en

cours aux États-Unis et en Allemagne. La qualité de

vie est un paramètre essentiel qui sera évalué dans

ces études.

K.V. : Existe-t-il des facteurs pronostiques pour

aider à prendre la décision d’un traitement chi-

rurgical chez les patients présentant un infarc-

tus sylvien malin tout en sachant qu’ils garde-

ront quand même un handicap ?

W.H. - S.S. : De toutes les études ouvertes, ce sont

les patients jeunes (moins de 50 ans), les patients

avec infarctus hémisphérique droit et ceux sans

comorbidité qui tirent significativement profit d’un

tel traitement. De plus, il faut garder en tête que le

handicap résiduel, évalué par l’index de Barthel et le

score de Rankin, n’est pas plus important que chez

un patient ayant présenté un infarctus sylvien de

taille moyenne.

K.V. : Il a été suggéré que le volume de l’infarc-

tus mesuré précocement en IRM de diffusion

pourrait être fortement prédictif de la survenue

d’un infarctus malin œdémateux et aider ainsi à

la sélection précoce des patients pour une telle

intervention, avant qu’ils ne développent une

hernie transtentorielle. À votre avis, ce critère

peut-il être utilisé en routine ou bien des études

supplémentaires sont-elles nécessaires?

W.H. - S.S. : Dans les études futures en IRM, la dif-

fusion et la perfusion notamment seront un outil

indispensable pour la sélection et la prise en charge

des patients présentant un infarctus sévère. À l’ave-

nir, plus d’interventions pourraient être réalisées en

se fondant sur ces mesures volumétriques. Quelques

études ont déjà montré la pertinence de l’IRM-diffu-

sion en tant que facteur prédictif d’un infarctus

hémisphérique sévère. Pour ces centres qui peuvent

utiliser l’IRM en urgence, la diffusion et la perfusion

remplaceront le scanner cérébral pour le diagnostic

de l’accident ischémique cérébral à la phase aiguë.

K.V. : Un essai contrôlé randomisé peut davan-

tage évaluer l’efficacité de telles procédures

thérapeutiques quand il existe des contro-

verses. En ce sens, recommanderiez-vous de

comparer une hémicrâniectomie décompres-

sive au traitement médical en cas d’infarctus

sylvien malin par un essai randomisé contrôlé ?

W.H. - S.S. : Un tel essai pose un dilemme incontes-

table. Bien sûr que plusieurs centres pratiquent

cette méthode depuis plus de 5 ou 6 ans et ont des

résultats positifs pour la plupart. Pour ces centres, il

est difficile de revenir à un essai randomisé de peur

de “sacrifier” un patient, simplement pour démon-

trer que le traitement neurochirurgical est supérieur

aux autres mesures thérapeutiques. Cependant, nous

et les autres avons l’impression qu’un essai rando-

misé est justifié spécialement pour convaincre les

neurochirurgiens dans l’optique d’apporter une

méthode de traitement relativement aisée aux

patients atteints d’infarctus sévères. Plusieurs essais

sont en cours en Europe et aux États-Unis, dont les

résultats paraîtront dans les deux prochaines années.

136

Correspondances en neurologie vasculaire - n° 3 - Vol. II - juillet-août-septembre 2002

entretien

1

/

3

100%