Nous de faisons

éditorial

éditorial

Directeur de la publication

Claudie Damour-Terrasson

Rédacteur en chef

M. Komajda

Rédacteur en chef adjoint

C. Bauters

Rédactrice en chef adjointe (congrès)

N. Baubion

Comité de rédaction

C. Adams - M.C. Aumont - J.P. Batisse

N. Danchin - B. Gallet - X. Girerd

G. Helft - P. Jauffrion - S. Kownator - C. Leclercq

C. Le Feuvre - J.P. Metzger - D. Thomas

Conseiller scientifique : Pr A. Vacheron

Conseil de rédaction

É. Bruckert - J.P. Charliaguet - A. Cohen-Solal

F. Delahaye - P. Gibelin - T. Lavergne

G. Montalescot - R. Roudaut - C. Sebag

Comité de lecture

Prs J.P. Bassand (Besançon) - M. Bertrand (Lille)

M. Bory (Marseille) - M. Brochier (Tours) - J.C. Daubert (Rennes)

J. Delaye (Lyon) - Y. Grosgogeat (Paris)

L. Guize (Paris) - P.G. Hugenholtz (Oosterbeek - Pays-Bas)

H. Kulbertus (Liège) - R. Leighton (Savannah - États-Unis)

J. Lekieffre (Lille) - S. Levy (Marseille) - A. Maseri (Londres)

G. Nicolas (Nantes) - M. Salvador (Toulouse)

Fondateur : Alexandre Blondeau

Société éditrice : EDIMARK SAS

Président-directeur général

Claudie Damour-Terrasson

Rédaction

Directeur délégué de la rédaction : Béatrice Hacquard-Siourd

Secrétaire générale de rédaction : Magali Pelleau

Rédactrices-réviseuses : Cécile Clerc, Sylvie Duverger,

Muriel Lejeune, Catherine Mathis, Odile Prébin

Infographie

Premier rédacteur graphiste : Didier Arnoult

Responsable technique : Virginie Malicot

Rédactrices graphistes : Mathilde Aimée,

Christine Brianchon, Cécile Chassériau, Catherine Rousset

Dessinateurs d'exécution : Stéphanie Dairain,

Antoine Palacio

Commercial

Directeur du développement commercial :

Sophia Huleux-Netchevitch

Directeur des ventes : Chantal Géribi

Directeur d’unité : Nathalie Bastide

Régie publicitaire et annonces professionnelles

Vincent Le Divenach

Tél. : 01 46 67 62 92 – Fax : 01 46 67 63 10

Abonnements

Lorraine Figuière - Tél. : 01 46 67 62 74

2, rue Sainte-Marie, 92418 Courbevoie Cedex

Tél. : 01 46 67 62 00 - Fax : 01 46 67 63 10

E-mail : [email protected]

Site Internet : www.edimark.fr

Photos : © Russel Pearce, © Mikael Mazighi.

Ns s d s p ité s

r p it

Ns s d s p ité s

r p it

La Lettre du Cardiologue

3

La Lettre du Cardiologue - n° 401 - janvier 2007

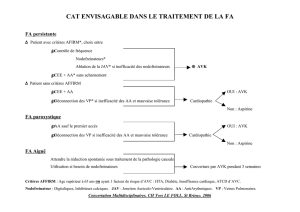

Lors d’une angioplastie coronaire, dans plus de 90 % des cas, l’on pro-

cède à la mise en place d’un stent coronaire. En eff et, la faisabilité,

la sûreté de l’implantation du stent et les bons résultats à distance

expliquent l’expansion de la technique, permise par l’amélioration du maté-

riel et l’environnement antithrombotique. Plusieurs essais randomisés ont dé-

montré, il y a quelques années, la supériorité de l’association aspirine à dose

antiagrégante et thiénopyridine sur la monothérapie par aspirine et sur la

bithérapie aspirine-antivitamine K (AVK), dans la prévention de la thrombose

coronaire après mise en place d’un stent. En pratique, le clopidogrel a remplacé

la ticlopidine, responsable d’effets secondaires plus fréquents et graves. Les

recommandations actuelles des sociétés savantes sont de prescrire la bithé-

rapie aspirine-clopidogrel quatre semaines après la mise en place d’un stent

nu, et de 6 à 12 mois après celle d’un stent actif (l’aspirine doit être prescrite

à une dose inférieure ou égale ou 100 mg/j). Les cas récemment rapportés

concernant des thromboses tardives de stents actifs pourraient inciter à une

prescription prolongée de la bithérapie, mais le bénéfi ce de cette prescription

n’est pas démontré, car la bithérapie expose à un risque accru de un pour cent

par an d’hémorragies majeures par rapport à la monothérapie par aspirine.

D’autre part, le risque hémorragique des AVK en association avec deux agents

antiplaquettaires a été peu évalué dans la littérature (le risque hémorragique

pourrait approcher les 10 % à un mois).

Environ 5 % des patients bénéficiant de la mise en place d’un stent coronaire

sont sous anticoagulants au long cours (AVK), généralement en raison d’une

fibrillation auriculaire, d’une valve mécanique ou d’antécédents thrombo-

emboliques veineux. Se pose chez ces patients la question du traitement

antithrombotique optimal lors de la mise en place d’un stent. En effet, le risque

hémorragique est majoré dans le cas de la prescription d’une “trithérapie”

antithrombotique associant AVK, aspirine et clopidogrel. Faut-il prescrire la

bithérapie aspirine et clopidogrel en plus des AVK, et pendant combien de

temps ? Les données tirées de l’evidence based medicine (EBM), la médecine

fondée sur des preuves, sont très pauvres en ce domaine, et les pratiques sont

en conséquence très diverses dans la prise en charge de ces patients.

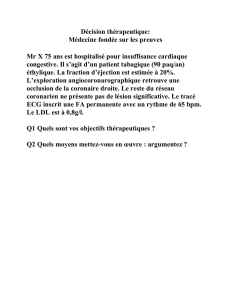

Quel traitement antithrombotique

après la mise en place d’un stent

coronaire chez un patient

sous antivitamine K ?

Antithrombotic therapy after PCI in patients

receiving anticoagulant therapy

IPG. Helft*

* Institut de cardiologie, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris.

éditorial

éditorial

4

L’évaluation du rapport bénéfi ce/risque est nécessaire dans le

cas de la prescription d’un traitement antithrombotique triple

“aspirine à petites doses, clopidogrel, AVK”.

La Lettre du Cardiologue - n° 401 - janvier 2007

Essayons d’apporter quelques éléments de réflexion qui

permettent d’éclairer une situation difficile. Tout d’abord, il

est utile de réévaluer la nécessité d’une anticoagulation au

long cours. Il existe des cas, notamment dans le domaine de

la maladie thromboembolique veineuse, où l’indication du

traitement par AVK doit être remise en question, par exemple

après un premier épisode thromboembolique idiopathique

pour lequel un traitement éventuellement prescrit au long

cours pourrait être interrompu, la durée du traitement

préconisée étant de 6 à 12 mois. Ensuite, il convient,

dans chaque cas, d’essayer d’évaluer individuellement le

rapport bénéfice/risque de la trithérapie par rapport à une

prescription “allégée”. Par exemple, en cas de fibrillation

auriculaire, on pourra s’aider du score de CHADS 2, le

risque annuel d’accident vasculaire cérébral variant de

moins de 2 % pour un score de 0 à plus de 15 % pour un

score de 6. L’indication du maintien absolu des AVK varie

en fonction du score. On se rappellera également que les

AVK sont supérieurs à l’association aspirine-clopidogrel en

cas de fibrillation auriculaire (étude ACTIVE, dans laquelle le

score de CHADS 2 moyen était égal à 2). En cas de prothèse

valvulaire mécanique, il est formellement déconseillé

d’arrêter le traitement par AVK au profit de la bithérapie

aspirine-clopidogrel.

Le risque hémorragique devra également être soigneusement

apprécié. L’âge, des antécédents d’accident vasculaire

cérébral, de saignement digestif, ou l’insuffisance rénale

sont autant de facteurs de risque de saignements. Les

facteurs prédictifs de thrombose de stent sont, quant à eux,

l’insuffisance rénale, les lésions de bifurcation, le diabète, une

fraction d’éjection ventriculaire basse et un arrêt prématuré

du traitement antiplaquettaire.

Sur le plan pratique, la réalisation de l’angioplastie par voie

radiale semble très intéressante. En effet, elle permet d’éviter

l’arrêt des AVK plus facilement que par voie fémorale, et

elle diminue également les complications hémorragiques au

point de ponction ; les relais AVK-héparine sont, de leur côté,

grevés d’un pourcentage non nul d’accidents thrombotiques

ou hémorragiques. D’autre part, la mise en place d’un stent

nu semble préférable sur le plan du risque hémorragique. En

effet, la durée de la trithérapie n’excède jamais un mois dans

ce cas, alors qu’en cas de mise en place d’un stent actif elle est

quelquefois prescrite plus longtemps. Avec un stent actif, on peut

être tenté de prolonger quelques mois l’association aspirine-

clopidogrel en plus des AVK, en se disant qu’on préviendra

mieux la thrombose de stent tant redoutée. On ne sait pas si

en cas de coprescription des AVK le maintien de la bithérapie

antiplaquettaire est nécessaire. L’alternative consistant à

arrêter un antiagrégant plaquettaire (plutôt le clopidogrel,

compte tenu des résultats favorables connus de l’association

aspirine-AVK dans un certain nombre d’indications) à la fin

du premier mois semble possible pour certains.

Dans le cas de l’interruption des AVK pour la réalisation de

l’angioplastie, se pose aussi la question de leur reprise rapide

ou du relais par héparine de bas poids moléculaire (HBPM).

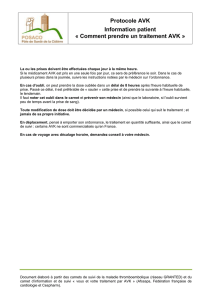

Les AVK ont l’avantage de la prise orale et l’inconvénient

de leur durée d’action prolongée en cas de saignement ; les

HBPM ont l’avantage de leur maniabilité et l’inconvénient

de deux injections sous-cutanées par jour pendant plusieurs

semaines éventuellement.

Sous AVK, s’il y a coprescription d’aspirine et de clopidogrel,

il convient d’informer le patient du risque hémorragique

majoré sous trithérapie. Il convient également de renforcer

la fréquence de la surveillance par l’INR (International

Normalized Ratio). Il faut bien entendu impérativement

éviter la coprescription d’une molécule pouvant augmenter

l’INR. Il paraît logique aussi de viser la zone basse de la

fourchette d’INR ciblée.

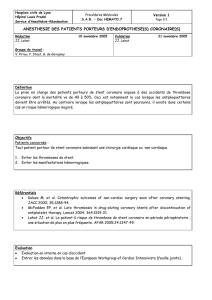

En conclusion, il faut être conscient du risque hémorragique

majoré par une trithérapie antithrombotique souvent

indispensable (AVK, aspirine à petites doses, clopidogrel)

chez les patients nécessitant un traitement par AVK et

bénéficiant de la mise en place d’un stent coronaire. La voie

radiale semble offrir l’avantage d’une non-interruption plus

aisée des AVK. La durée de la trithérapie ne doit pas dépasser

un mois pour un stent nu ; les données sont un peu plus

incertaines pour les stents actifs. L’information du patient

et la surveillance renforcée de l’INR devraient permettre de

diminuer les complications hémorragiques inhérentes à cette

trithérapie antithrombotique. ■

1

/

2

100%