L’hypercholestérolémie en pratique Hypercholesterolemia in real life m

51

Correspondances en Risque CardioVasculaire - Vol. IV - n° 2 - avril-mai-juin 2006

L’hypercholestérolémie

en pratique

Hypercholesterolemia in real life

■

■

J.M. Lecerf*

mise au point

* Service de médecine interne,

CHRU de Lille, service de nutrition,

Institut Pasteur de Lille.

L

e traitement de l’hypercholestérolémie se

simplifie-t-il ou se complique-t-il ? La

suprématie des statines pourrait faire croire

à la première hypothèse, les recommandations

successives de l’ANAES et de l’AFSSAPS pour-

raient laisser entendre que la deuxième l’emporte.

En tout cas, ce traitement est de plus en plus

efficace et codifié ; l’hypercholestérolémie ne se

traite pas au hasard.

L

ES PRÉALABLES

Comme pour toute pathologie, il ne faut absolu-

ment pas faire l’impasse sur un bon diagnostic

et une évaluation précise des causes et consé-

quences.

L’hypercholestérolémie peut être soit isolée,

soit mixte, c’est-à-dire associée à une hypertri-

glycéridémie. On exclura l’hypertriglycéridémie

isolée. On parle d’hypercholestérolémie isolée

pour des valeurs de cholestérol total supé-

rieures à 2 g/l, les triglycérides étant en perma-

nence normaux (<2 g/l). La mesure associée du

cholestérol HDL permet de déduire le cholesté-

rol LDL par la formule de Friedewald (cholestérol

LDL = cholestérol total – [cholestérol HDL + tri-

glycérides]) (en g/l) ou dosé directement

lorsque le taux de triglycéride est trop élevé

(>4 g/l), car la formule de Friedewald n’est alors

plus adaptée.

Dans l’hyperlipidémie mixte, le cholestérol et

les triglycérides sont élevés de façon associée

mais pas toujours simultanée, le bilan étant

effectué alors que le patient est à jeun depuis

12 heures.

Le bilan étiologique permet d’éliminer bien sûr

une cause secondaire, et en particulier une

hypothyroïdie, cause la plus fréquente, par un

dosage de la thyréostimuline ultrasensible

(TSH us). L’enquête familiale permet de détecter

une hypercholestérolémie familiale hétérozygote.

Celle-ci peut se confirmer sur le caractère héré-

ditaire de l’affection et sur un niveau de choles-

térol total le plus souvent compris entre 3 et

5 g/l, éléments associés ou non à des xan-

thomes tendineux ou à un xanthélasma. Dans

ces cas, la recherche d’une dyslipidémie doit

être réalisée systématiquement dans la descen-

dance (à partir de l’âge de 6 ans).

■

■La prise en charge d’une hypercholestérolémie est bien codifiée.

■

■Elle répond à des objectifs précis en fonction des facteurs de risque.

■

■Elle passe en priorité par un changement du mode de vie et/ou une perte de poids

si nécessaire.

■

■Les médicaments hypolipémiants font une large place aux statines, mais de nouvelles

molécules se font également une place (ézétimibe, acide nicotinique).

■

■Les associations ont une place de plus en plus grande dans les modalités théra-

peutiques.

... Points forts ...

... Points forts ...

Mots-clés : Hypercholestérolémie -

Cholestérol LDL - Statines - Régime

hypolipémiant.

Keywords: Hypercholesterolemia -

LDL-cholesterol - Statin - Hypolipidic

diet.

Correspondances en Risque CardioVasculaire - Vol. IV - n° 2 - avril-mai-juin 2006

52

mise au point

L’évaluation des facteurs de risque est une

étape fondamentale pour la détermination du

niveau des objectifs thérapeutiques (tableau I).

Outre l’interrogatoire, cela nécessite la réalisa-

tion d’une glycémie à jeun et, selon les cas, une

exploration cardiovasculaire. Il est bien sûr utile

de calculer l’indice de masse corporelle et de

mesurer le tour de taille.

Enfin, une enquête alimentaire est indispen-

sable tant pour apprécier le rôle éventuel de

l’alimentation dans cette dyslipidémie que pour

connaître les habitudes du patient afin d’établir

une prescription.

D’autres mesures et examens tels que

protéine C réactive (CRP) ultrasensible, lipopro-

téine (a) [Lp (a)], homocystéïnémie, épreuve

d’effort ou imagerie carotidienne ne sont pas

justifiés à titre systématique.

L

ES MOYENS

Les moyens thérapeutiques reposent sur la

nutrition d’une part et les médicaments d’autre

part.

Rôles de la nutrition

●La perte de poids : une diététique modéré-

ment restrictive et une activité physique accrue

sont incontournables pour une perte de poids

souvent primordiale, en cas de surcharge pon-

dérale ou d’obésité, au cours d’une dyslipidémie

mixte, avec ou sans syndrome métabolique. Il

peut être nécessaire d’avoir recours à des médi-

cations antiobésité spécifiques (orlistat, sibutra-

mine, rimonabant) qui peuvent améliorer, de

façon indirecte essentiellement, le profil lipi-

dique.

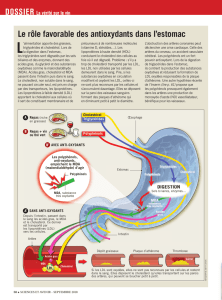

● La nutrition a également un rôle crucial dans la

prévention cardiovasculaire. L’efficacité de la

nutrition a été formellement démontrée en pré-

vention secondaire. Celle-ci doit comporter un

accroissement des nutriments protecteurs via la

consommation de fruits et légumes, de poisson

et de produits de la pêche, de céréales com-

plètes et de légumes secs, de margarines et

d’huiles riches en acides gras oméga 3.

● La diététique est également susceptible de

contribuer à la baisse du cholestérol LDL. La

substitution partielle des acides gras saturés

par les acides gras polyinsaturés (oméga 6) et

mono-insaturés (oméga 9) peut faire baisser le

cholestérol LDL de 7 à 15 % ; la consommation

de fibres alimentaires – pectine (pomme), hemi-

cellulose (pain complet), ß-glucane (avoine),

etc. –, a également un effet hypocholestérolé-

miant. Les protéines de soja à plus de 25 g/j par

jour font significativement baisser le cholestérol

LDL. Enfin, les phytostérols et phytostanols,

ainsi que les policosanols, présents dans des

aliments et/ou apportés sous forme de complé-

ments alimentaires, sont des substances natu-

relles à effet hypocholestérolémiant bien

démontré.

La diététique doit être prescrite dans tous les

cas, en première intention et en permanence.

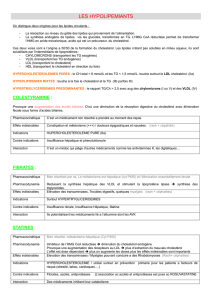

Médicaments hypolipémiants

Sont ici décrits les médicaments hypolipémiants

actuellement disponibles en France.

●Les statines ont révolutionné le traitement de

l’hypercholestérolémie. On dispose aujourd’hui,

dans un ordre de puissance croissant – à dose

égale – de la fluvastatine, de la pravastatine, de

la simvastatine, de l’atorvastatine et de la rosu-

vastatine. Une dose de 20 mg permet d’obtenir

une baisse du cholestérol LDL de 25 à 55 %. Le

doublement de dose pour chaque statine entraîne

une baisse supplémentaire d’environ 6 % du

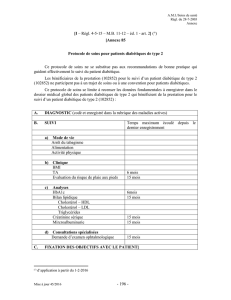

Tableau I. Facteurs de risque cardiovasculaire devant être pris en compte pour le choix de l’objectif théra-

peutique selon les valeurs du cholestérol LDL.

Facteurs de risque

Âge– homme de 50 ans ou plus

– femme de 60 ans ou plus

Antécédents familiaux de maladie coronaire précoce

– infarctus du myocarde ou mort subite avant 55 ans chez le père ou chez un parent

au 1

er

degré de sexe masculin

– infarctus du myocarde ou mort subite avant 65 ans chez la mère ou chez un parent

au 1

er

degré de sexe féminin

Tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans

Hypertension artérielle permanente traitée ou non

(se reporter aux recommandations spécifiques)

Cholestérol HDL <0,40 g/l (1,0 mmol/l) quel que soit le sexe

Facteur protecteur

Cholestérol HDL ≥ 0,60 g/l (1,5 mmol/l) : soustraire alors “un risque” au score de niveau

de risque

53

Correspondances en Risque CardioVasculaire - Vol. IV - n° 2 - avril-mai-juin 2006

cholestérol LDL. Fluvastatine, simvastatine et

atorvastatine peuvent être prescrites jusqu’à

une dose de 80 mg/j. La baisse des triglycérides

est modeste, quoique plus nette pour les deux

dernières venues, et l’évolution du cholestérol

HDL est variable et modeste.

●Les fibrates gardent une place, avec le fénofi-

brate, le ciprofibrate, le bézafibrate et le gemfi-

brozil, les deux premiers ayant un effet à la fois

hypocholestérolémiant (20 à 30 %) et hypotri-

glycéridémiant, et les deux derniers un effet sur-

tout hypotriglycéridémiant.

●L’ézétimibe est le nouveau venu dans le

monde des hypolipémiants. Ce premier inhibi-

teur de l’absorption du cholestérol intestinal ali-

mentaire et biliaire entraîne une baisse supplé-

mentaire du cholestérol LDL de 20 % en associa-

tion avec les statines.

●La cholestyramine est une résine qui augmente

l’élimination des acides biliaires. Elle est de

moins en moins utilisée, car difficile à associer

avec d’autres traitements médicamenteux et pas

toujours très bien tolérée sur le plan digestif.

●L’acide nicotinique vient d’être mis sur le mar-

ché. Il a un double effet, à la fois hypotriglycéri-

démiant et d’élévation du cholestérol HDL. Son

utilisation est limitée par l’apparition de bouf-

fées de chaleur, qui sont réduits par une aug-

mentation très progressive de la posologie.

●D’autres médications sont à l’étude : les ago-

nistes des PPAR dans le syndrome métabolique

et les inhibiteurs de la

cholesterol ester transfer

protein (

CETP), susceptibles d’élever le cholesté-

rol HDL.

L

ES INDICATIONS

Elles tiennent compte des objectifs à atteindre,

du niveau initial des lipides plasmatiques, de la

puissance des médicaments, du terrain (patho-

logie associée, tolérance, etc.).

Les objectifs dépendent exclusivement du

niveau de risque cardiovasculaire et donc essen-

tiellement du nombre de facteurs de risque. Il

faut les évaluer initialement et les réévaluer

régulièrement, car certains sont évolutifs ; leur

prise en compte permet de constater que cer-

tains patients reçoivent à tort un traitement

médicamenteux et que d’autres sont sous-

traités.

Dès lors que le patient a un cholestérol LDL

supérieur à 1,60 g/l et/ou présente au moins un

facteur de risque cardiovasculaire, des conseils

relatifs à son mode de vie (alimentation et acti-

vité physique) doivent être prodigués et répétés.

La place des aliments enrichis en phytostérols et

phytostanols n’est pas établie : ils diminuent le

cholestérol LDL, mais leur bénéfice en préven-

tion cardiovasculaire n’a pas été directement

mis en évidence.

En l’absence de facteur de risque, il n’y a pas

d’indication à un traitement médicamenteux si

le cholestérol est inférieur à 2,20 g/l. Par

exemple, une femme de 65 ans (un facteur de

risque) ayant un cholestérol LDL à 2,10 g/l et un

cholestérol HDL à 0,70 g/l (– 1 facteur de risque)

ne doit pas recevoir de médication hypocholes-

térolémiante.

L’objectif est d’atteindre un cholestérol LDL :

– <2,20 g/l s’il n’y a pas de facteur de risque,

– <1,90 g/l s’il y a un facteur de risque,

– <1,60 g/l s’il y a deux facteurs de risque,

– <1,30 g/l s’il y a plus de deux facteurs de

risque,

– <1,00 g/l si le patient est à haut risque cardio-

vasculaire (tableau II).

L

ES MODALITÉS THÉRAPEUTIQUES

En cas d’hypercholestérolémie isolée

●On utilisera en priorité une statine, en com-

mençant à la dose de 20 mg. Seule la rosuvasta-

tine doit être initiée à la dose de 10 mg et en

Tableau II. Les trois catégories de patients à haut risque cardiovasculaire pour lesquels le cholestérol LDL

doit être inférieur à 1 g/l.

Les patients ayant des antécédents :

1. de maladie coronaire avérée (angor stable et instable, revascularisation, IDM, IDM silen-

cieux documenté)

2. de maladie vasculaire avérée (accident vasculaire cérébral ischémique, artériopathie

périphérique à partir du stade II)

Les patients ayant un diabète de type 2, sans antécédent vasculaire, mais avec un haut

risque cardiovasculaire défini par :

3. au moins deux des facteurs de risque suivants : âge, antécédents familiaux de maladie

coronaire précoce, tabagisme, hypertension artérielle, cholestérol HDL <0,40 g/l,

microalbuminurie (>30 mg/24 h)

Correspondances en Risque CardioVasculaire - Vol. IV - n° 2 - avril-mai-juin 2006

54

mise au point

deuxième intention (intolérance ou efficacité

insuffisante des autres statines). La dose sera

doublée tous les deux mois jusqu’à obtention de

l’objectif. Le choix de la statine sera fonction de

l’efficacité moyenne connue et attendue, et de la

baisse souhaitée au vu de l’objectif déterminé.

●Si la dose maximale bien tolérée ne permet

pas d’atteindre l’objectif, l’ézétimibe sera asso-

cié à la dose unique de 10 mg. Par exemple, pour

un patient ayant un objectif à 1,30 g/l, si à la

dose de 40 mg de simvastatine le cholestérol

LDL est à 1,60 g/l, le doublement de la dose

n’entraînera qu’un effet supplémentaire de 6 %,

alors qu’il faudrait une baisse supplémentaire

de 20 % ; dans ce cas, l’ézétimibe peut être ins-

tauré.

●En deuxième intention, en cas d’intolérance

aux statines, on utilisera un fibrate, fénofibrate

ou ciprofibrate.

●En troisième intention, en cas d’intolérance

aux statines et aux fibrates, l’ézétimibe pourra

être utilisé seul, de même que l’acide nicoti-

nique.

●En cas d’hyperlipidémie mixte, le choix se por-

tera en priorité sur une statine, sauf si les tri-

glycérides sont supérieurs à 4 g/l et sont supé-

rieurs au cholestérol total : dans ce cas, les

fibrates sont intéressants ; de même en cas de

syndrome métabolique avec baisse du choles-

térol HDL.

Association d’hypolipémiants

●L’association statine + ézétimibe est logique

et peut permettre d’atteindre l’objectif sur le

cholestérol LDL, en complément de la posologie

maximale tolérée de statine.

●L’association statine + fibrates est de plus en

plus considérée comme efficace et sûre (excepté

le gemfibrozil) dans les hyperlipidémies mixtes

sévères, surtout en utilisant le fénofibrate, qui

n’a pas posé de problème en association avec

des statines dans le cadre de l’étude FIELD.

●L’association statines + acide nicotinique est

particulièrement intéressante si le cholestérol

HDL est bas sous statine, ce qui est souvent le

cas dans les dyslipidémies mixtes.

●L’association statine ou fibrate + cholestyra-

mine est de moins en moins utilisée.

Le traitement correcteur des autres facteurs de

risque s’impose (hypertension artérielle, diabète,

obésité, tabagisme).

T

OLÉRANCE ET SURVEILLANCE

La sécurité des hypolipémiants est très grande.

Toutefois, ils peuvent entraîner des effets cli-

niques indésirables rares (douleurs muscu-

laires, troubles digestifs, insomnie, dysfonction

érectile), mais pouvant justifier l’arrêt du traite-

ment, première étape d’une pause à visée dia-

gnostique.

Les effets indésirables biologiques justifient une

interruption thérapeutique si les transaminases

contrôlées au bout de 3 mois d’instauration thé-

rapeutique sont supérieures à 3 fois la limite

supérieure de la normale et le restent lors d’un

second contrôle un mois après.

De même, le traitement doit être suspendu si les

créatines phosphokinases (CPK) sont supé-

rieures à 5 fois la limite supérieure de la normale.

Les CPK doivent être dosées avant la mise en

place du traitement (statines, fibrates ou ézéti-

mibe) en cas d’hypothyroïdie, d’insuffisance

rénale, de patients âgés de plus de 70 ans, d’an-

técédents d’intolérance aux statines ou aux

fibrates, d’antécédents personnels ou familiaux

de maladie musculaire génétique, d’abus d’al-

cool, et en cas d’apparition de symptômes mus-

culaires inexpliqués.

1

/

4

100%