Congrès rÉunion

coordonné par

le Pr C. Le Feuvre

8 | La Lettre du Cardiologue • n° 418 - octobre 2008

CONGRÈS

RÉUNION

* Centre hospitalier de Montgardé,

Aubergenville.

Comment dépister

l’ischémie myocardique

silencieuse chez le diabétique ?

Quels traitements prescrire ?

(D’après la communication

du Pr Patrick Henry, hôpital Lariboisière)

Quelques données épidémiologiques

Le cardiologue sera au centre de la prise en charge

du diabétique ; la principale cause de décès chez

le diabétique est la mortalité d’origine cardio-

vasculaire : principalement IDM, mort subite, insuffisance

cardiaque sur HTA ou cardiomyopathie. Le nombre de

patients diabétiques augmente car la population atteinte

d’obésité progresse : on dénombre plus de 25 % d’hommes

et de femmes obèses en Allemagne, en Grande-Bretagne

et au Portugal. Cette augmentation de l’incidence de

l’obésité est multifactorielle : diminution de l’activité

physique, alimentation anarchique et déséquilibrée, et

évolution génétique (phénotype stockeur). Le nombre

de diabétiques augmente ; l’utilisation de metformine

a d’ailleurs été autorisée chez les enfants atteints de

diabète non insulinodépendant (DNID) de type 2.

Quel est l’intérêt de dépister l’ischémie

myocardique silencieuse (IMS)

chez le diabétique ?

Les lésions coronaires sont souvents diffuses et

sévères. Le système de coagulation du diabétique

est déficient (fibrinolyse déficiente, hyperagrégabilité

plaquettaire) et conduit à un athérome galopant. Dans

l’étude GUSTO-1, la mortalité par IDM était 2 fois

plus élevée chez les diabétiques. Une étude menée

en 1998 en Finlande, comparant 1 373 non diabétiques

et 1 059 diabétiques, a montré que le risque de morta-

lité cardiovasculaire était identique chez les patients

non diabétiques ayant des antécédents d’IDM et chez

les patients diabétiques en prévention primaire.

Il faut considérer que tout diabétique est en préven-

tion secondaire d’un accident coronaire.

Durant l’évolution de l’athérome, au cours de la

constitution de la plaque, on constate à un moment

donné une rupture de cette plaque suivie d’une

thrombose et d’une occlusion. On ne connaît pas

de facteur prédictif du risque de rupture de plaque,

sauf le niveau de risque cardiovasculaire. Il est donc

essentiel de contrôler les facteurs de risque associés

au diabète et de veiller à :

obtenir en prévention primaire un taux de HbA1c

➤

inférieur à 6,5 % ;

prescrire de l’aspirine en prévention primaire ; ➤

obtenir un taux de LDL-cholestérol inférieur à

➤

1,3 g/l ;

obtenir une PA inférieure à 130/80 mmHg (ce

➤

qui se fait le plus souvent grâce à une polythérapie

comportant un diurétique).

La recherche d’une IMS est justifiée chez les diabé-

tiques à haut risque, définis selon les recommanda-

tions SFC/ALFEDIAM par les critères suivants :

diabète de type 2, patient âgé de plus de 60 ans

➤

ou dont le diabète est connu depuis plus de 10 ans,

et ayant 2 autres facteurs de risque parmi le tabac,

la dyslipidémie, l’hérédité et l’HTA ;

diabète de type 1, patient âgé de plus de 45 ans

➤

et traité depuis plus de 15 ans, et ayant 2 autres

facteurs de risque ;

diabète de type 1 ou 2 et protéinurie ou atteinte

➤

artérielle périphérique ;

diabète de type 1 ou 2 et microalbuminurie asso-

➤

ciée à 2 autres facteurs de risque ;

sédentaire âgé de plus de 45 ans reprenant une ➤

activité sportive.

De nouvelles solutions en 2008

pour prévenir l’ischémie myocardique ?

Réunion de l’Amicale des cardiologues de Paris et sa région

M.L. Lachurié*

Le thème du programme scientifique de la réunion de l’Amicale des cardiologues de

Paris et sa région était le dépistage de l’ischémie myocardique silencieuse (IMS) et

les moyens de diminuer le risque cardiovasculaire.

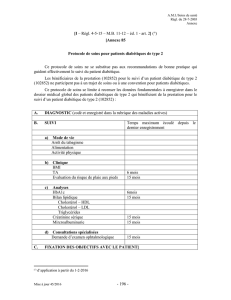

Diagnostic de diabète

+ sulfonylurée

(le moins cher)

+ insuline basale

(le plus efficace) + thiazolidinedione

(pas d'hypoglycémie)

+ thiazolidinedione + insuline basale

+ insuline basale

Insuline intensifiée

Insuline intensifiée + metformine ± thiazolidinedione

+ sulfonylurée

Modification du mode de vie

+ metformine

HbA1c ≥ 7 %

HbA1c ≥ 7 %

HbA1c ≥ 7 % HbA1c ≥ 7 %

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

HbA1c ≥ 7 % HbA1c ≥ 7 %

HbA1c ≥ 7 %

Figure 1. Démarche thérapeutique proposée pour abaisser l’HbA1c.

La Lettre du Cardiologue • n° 418 - octobre 2008 | 9

CONGRÈS

RÉUNION

L’interrogatoire permet de rechercher des signes

fonctionnels du type dyspnée ou gêne à l’effort :

l’ischémie n’est donc pas si “silencieuse”. Sinon pour-

quoi la dépister ? La maladie coronaire est fréquente,

grave et de mauvais pronostic malgré le traitement

médical (lésions sévères et diffuses), et il faut géné-

ralement envisager une revascularisation en plus

de l’optimisation du contrôle des autres facteurs

de risque.

Quelles explorations proposer ?

L’ECG d’effort – cet examen est souvent non

➤

contributif ou non réalisable, le diabétique faisant

généralement peu d’effort, pouvant souffrir d’obé-

sité, etc.) ;

La scintigraphie ; ➤

L’écho de stress ; ➤

L’intérêt du scanner coronaire chez le diabétique est

limité du fait des importantes calcifications entraî-

nant des faux positifs, de la diffusion des lésions, des

lésions distales difficiles à voir, et des volumes de

contraste si la fonction rénale est altérée.

Quel suivi cardiovasculaire proposer ?

Examen clinique complet ; ➤

PA ECG ; ➤

Contrôle biologique annuel si le patient est à

➤

bas rique et si le patient est à haut risque, recherche

d’IMS ;

Si les explorations sont négatives, contrôle

➤

régulier ;

Si les examens dépistent une ischémie signi-

➤

ficative (épreuve d’effort précocement positive,

anomalie de perfusion > 10 %), faire une corona-

rographie.

Que proposer

une fois l’IMS dépistée ?

Quelles que soient les lésions, correction inten-

➤

sive des facteurs de risque et traitement médical

optimal (arrêt du tabac, aspirine, statine, inhibiteurs

de l’enzyme de conversion [IEC] ou antagonistes

de l’angiotensine II [AAII], avec une réduction de la

tension à moins de 130/80 mmHg).

Revascularisation par angioplastie, rapide mais ➤

qui ne traite que la lésion dilatée, ou par chirurgie,

geste plus lourd et source de complications mais qui

permet de traiter le maximum de lésions. La méthode

de revascularisation dépend aussi de la motivation du

patient : si le patient n’est pas motivé, on préférera

la chirurgie pour optimiser les résultats.

Comment minimiser

le risque cardiovasculaire ?

Réduire l’HbA1C

(D’après une communication

du Pr E. Larger, hôpital Hôtel-Dieu)

Les résultats de l’étude UKPDS sont négatifs en

termes de réduction des événements cardiovascu-

laires, sauf dans le sous-groupe traité par metfor-

mine.

Les recommandations de la HAS et la démarche

thérapeutique pour réduire l’HbA1c sont illustrées

dans le tableau I et la figure 1.

Quelle cible d’HbA1c doit-on se fixer ? “Lower is

better”? Dans l’étude UKPDS (figure 2), plus l’HbA1c

augmente, plus le risque de microangiopathie est

Tableau I. Les recommandations de la HAS pour réduire l’HbA1c.

Étape Seuil de prescripion Stratégie thérapeutique

1HbA1c > 6 % Mesures hygiéno-diététiques (MHD)

2HbA1c > 6 % après étape 1

(à la phase précoce du diabète)

HbA1c > 6,5 % après étape 1

Monothérapie + MHD : metformine voire IAG

Monothérapie au choix + MHD

Metformine ou IAG ou SU ou glinides

3HbA1c > 6,5 % après étape 2 Bithérapie + MHD

4HbA1c > 7 % après étape 3 Trithérapie + MHD Insuline ± ADO + MHD

5HbA1c > 7 % après étape 4 Insuline ± ADO + MHD Insuline fractionnée + MHD

SU : sulfamide ; ADO : antidiabétique oral.

ou

coordonné par

le Pr C. Le Feuvre

80

60

Incidence sur 1 000 personnes/an (%)

40

20

0

5 6 7 8

Concentration moyenne d’HbA1c (%)

Infarctus du myocarde

Critère de jugement microvasculaire

9 10 11

Figure 2. Étude UKPDS 35,

d’après Stratton IN,

Adler AI, Neil HA et al. BMJ

2000;321(7258):405-12.

• Insuline :

– Basale

– Mélanges

– Bolus

– Basale-bolus

– Pompe

• Chirurgie bariatrique

• Sulfonylurées et glinides

• Metformine

• Thiazolidinediones

• Acarbose

• Rimonabant

• Orlistat

Encadré. Traitement du diabète

de type 2 : médicaments dispo-

nibles en 2008.

10 | La Lettre du Cardiologue • n° 418 - octobre 2008

CONGRÈS

RÉUNION

Tableau II. Fréquence des remboursements de traitements antidiabétiques, hypolémiants et à

visée cardiovasculaire pour les personnes diabétiques traitées. ENTRED 2001, n = 9 987.

Traitement Fréquence

de remboursement (%) IC95

Antidiabétiques oraux

Sulfamides seuls

Biguanides seuls

Inhibiteurs des α-glucosidases seuls

Glinides seuls

Combinaisons d’antidiabétiques oraux sans insuline

80,0

27,8

15,1

2,8

1,5

32,8

(79,2-80,8)

(26,9-28,7)

(14,4-15,8)

(2,5-3,1)

(1,3-1,8)

(31,9-33,7)

Insuline

Avec antidiabétique oral

Seule

20,0

5,9

14,1

(19,2-20,8)

(5,4-6,3)

(13,5-14,9)

Médicaments hypolipémiants 38,9 (38,0-39,9)

Médicaments à visée cardiovasculaire* 69,7 (68,8-70,6)

* Tout médicament à visée cardiovasculaire, à l’exclusion des antiagrégants plaquettaires et des vasodilatateurs.

élevé. En revanche, la corrélation entre l’HbA1c et la

macroangiopathie est moins évidente. Un traitement

intensif pour obtenir une HbA1c inférieure à 6 %

par rapport à un traitement standard s’est soldé

par une surmortalité dans le groupe traité de façon

intensive (étude ACCORD, 10 251 patients). Le taux

de décès annuel était de 1,4 % dans le groupe intensif

versus 1,1 % dans le groupe standard. Face à cette

surmortalité, le NHLBI a interrompu l’étude. Une

des hypothèses expliquant cette surmortalité est

que la baisse de la glycémie serait à l’origine d’une

déstabilisation de la plaque d’athérome.

Le traitement du diabétique repose actuellement sur

plusieurs familles de médicaments (encadré) ; leurs

cibles sont différentes et il est donc intéressant de les

associer pour optimiser les résultats (tableau II).

L’intérêt des incrétines a été plus particulièrement

développé : en 1906 déjà, Moore suspectait que

l’intestin sécrétait un “excitant” du pancréas. Deux

peptides digestifs amplifient la réponse de sécré-

tion d’insuline induite par le glucose : GLP-1 et GIP.

En l’absence d’hyperglycémie, ces peptides sont

sans effet sur la sécrétion d’insuline : pas d’hypo-

glycémie. L’“effet incrétine” est diminué dans le

diabète de type 2 : la sécrétion de GLP-1 est diminuée,

la sensibilité des cellules β au GLP-1 est conservée ;

la sécrétion de GIP est normale, la réponse au GIP

est diminuée.

Le GLP-1 médicament a une demi-vie de 1 à 2 minutes

et nécessite une perfusion continue. Dans la famille du

GLP-1 médicament, on peut citer les agonistes peptidi-

ques résistants à la DPP-4 (exénatide) ou dont la demi-

vie est prolongée par liaison à l’albumine (liraglutide),

et les médicaments qui prolongent l’activité du GLP-1

endogène en inhibant la DPP-4 (gliptines).

Le GLP-1 augmente la sécrétion d’insuline, diminue

la sécrétion postprandiale de glucagon, augmente

la satiété, réduit l’appétit et diminue la vidange

gastrique. L’exénatide (par voie injectable sous-

cutanée x 2/j ; une forme prolongée est à l’étude),

version synthétique d’un polypeptide extrait de la

salive de lézard, se lie aux récepteurs humains du

GLP-1 et résiste à l’action de la DPP-4. Il peut agir

sur l’HbA1c en association avec des antidiabétiques

oraux. Il entraîne une réduction pondérale de 2 à 3 kg

(observée à 2 ans). Les nausées sont les effets indé-

sirables le plus souvent signalés (jusqu’à 50 %) ; leur

fréquence diminue avec le temps.

La DPP-4 est une enzyme ubiquitaire (rein, intestin,

lymphocyte T, glandes salivaires, prostate, placenta).

Les inhibiteurs de la DPP-4, comme la sitagliptine,

augmentent la concentration de GLP-1, ont un effet

neutre sur le poids, un effet protecteur des cellules

bêta de Langerhans, et pas d’effets indésirables. La

sitagliptine se prend per os une fois par jour, n’a

pas d’interaction alimentaire ni médicamenteuse

cliniquement importante. Elle est peu liée aux

protéines ; elle est excrétée principalement par voie

rénale sous une forme inchangée. On peut l’associer

à la metformine.

Tout traitement doit comporter un régime et, en l’ab-

sence de contre-indication, de la metformine. Par la

suite, les associations d’antidiabétiques deviennent

de plus en plus complexes et nécessitent alors un

avis spécialisé (figure 3).

Enfin, devant une HbA1c faussement normale, il faut

être vigilant et songer à évoquer un hypersplénisme,

une hémoglobinopathie ou un saignement chro-

nique, en particulier digestif. À noter aussi chez les

Metformine

Sulfonylurée

Acarbose

GLP-1

Insuline

Rimonabant

Thiazolidinedione

Gliptine

Figure 3. Associations d’antidiabétiques.

Traitement conventionnel

Traitement intensif

60

80

Incidence cumulée de tous les événements

cardiovasculaires (%)

40

20

0

0 1 2 3

Suivi (années)

Patients à risque

Traitement intensif 80 72 65 61 56 50 47 31

Traitement conventionnel 80 70 60 46 38 29 25 14

p < 0,001

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Figure 4. Étude STENO 2, résultats après 13 ans de suivi.

La Lettre du Cardiologue • n° 418 - octobre 2008 | 11

CONGRÈS

RÉUNION

patients traités par rosiglitazones, l’importance du

taux de fractures osseuses chez les femmes et une

baisse de l’hémoglobine.

Réduire la pression artérielle

et protéger l’hypertendu diabétique

(D’après une communication

du Pr J. Blacher, hôpital Hôtel-Dieu)

Par quels moyens peut-on réduire les facteurs de

risque ?

Arrêt du tabac, activité physique ; contrôle de l’ali-

mentation, du poids, de la glycémie, de la pression

artérielle (PA) et des lipides ; prescription d’aspirine.

Dans l’étude STENO 2, 160 patients diabétiques de

type 2 avec microalbuminurie persistante ont été

randomisés en deux groupes de 80 patients, traite-

ment intensif contre traitement conventionnel sur

une période de 8 ans, à l’issue de laquelle les deux

groupes recevaient le même traitement. Les patients

étaient évalués 5 ans après l’essai thérapeutique,

soit 13 ans après le début de l’étude. On note dans

le groupe traitement conventionnel plus d’événe-

ments microangiopathiques pendant l’essai et à

la fin du suivi. L’incidence des événements cardio-

vasculaires (décès d’origine cardiovasculaire, AVC,

IDM, pontage, revascularisation, amputation, etc.)

est plus importante au bout de 8 et 13 ans dans le

groupe traitement conventionnel (figure 4). L’inci-

dence des décès (toute cause) n’est pas différente

entre les deux groupes au bout de 8 ans, mais, au

bout de 13 ans, elle est plus élevée dans le groupe

traitement conventionnel.

Un peu d’épidémiologie

On compte 10,5 millions d’hypertendus traités

en 2006 (1 adulte sur 5), 46 % des 60-69 ans (et

70 % des plus de 80 ans) prennent un traitement

anti-HTA ; 61 % prennent au moins 2 antihyperten-

seurs. Les sartans sont les antihypertenseurs qui

progressent le plus : ils ont été prescrits chez 19,8 %

des patients en 2000 et 36,7 % en 2006 (respective-

ment 33,3 % et 28 % pour les IEC). Le coût moyen

du traitement est de 420 euros par an.

La prescription croissante d’AAII peut s’expliquer

par les résultats positifs de nombreuses études :

dans l’étude RENAAL, menée sur une population

diabétique de type 2, le losartan réduit le risque

d’insuffisance rénale terminale, de dialyse et de

décès. Dans l’essai IRMA II, l’irbésartan à la dose

de 300 mg diminue l’incidence de la néphropa-

thie diabétique et selon l’étude IDNT, l’irbésartan

diminue le risque de doublement de la créatinine et

d’insuffisance rénale terminale, ainsi que le nombre

de décès par rapport à un groupe contrôle et par

rapport à l’amlodipine. Dans l’étude LIFE, menée

sur une population diabétique, le losartan est plus

efficace que l’aténolol (39 % de réduction du risque ;

p < 0,002).

L’étude ADVANCE a permis de démontrer, dans

une population de diabétiques, que l’association

périn dopril-indapamide réduisait les décès d’origine

cardiovasculaire (pas de différence sur les décès

d’origine non cardiovasculaire) ; la réduction du

American Heart Association

AHA

2008

En direct, du 9 au 12 novembre

dans votre e-mail

Journal

en ligne

Avec le soutien

institutionnel de

La Nouvelle-Orléans

9-12 novembre 2008

Recevez en direct

de la Nouvelle-Orléans

les temps forts du congrès

sur simple demande à :

Accédez au compte-rendu

présenté sous forme de brèves

et d’interviews d’experts

en vous connectant sur :

www.edimark.fr/ejournaux/

aha2008.htm

coordonné par

le Pr C. Le Feuvre

12 | La Lettre du Cardiologue • n° 418 - octobre 2008

CONGRÈS

RÉUNION

risque relatif de mortalité toutes causes confondues était de

14 % (p = 0,025).

Quel traitement antihypertenseur prescrire à un diabétique ? Les

IEC et les AA II, en diminuant la PA, réduisent les risques d’AVC,

d’événements coronariens et d’insuffisance cardiaque ; mais, selon

une méta-analyse portant sur 146 838 patients, seuls les IEC

diminuent le risque d’événements coronariens, indépendamment

de la baisse tensionnelle (Blood Pressure Lowering Treatment

Trialists’ Collaboration, 2007).

Les recommandations ESH/ESC 2007 pour le traitement anti-

HTA chez les diabétiques sont les suivantes :

Chaque fois que c’est possible, l’application de règles hygiéno-

➤

diététiques sérieuses doit être encouragée chez tout diabétique.

Dans le cas de diabète de type 2, une attention particulière doit

être portée à la perte de poids et à la restriction de l’apport

sodé ;

La pression artérielle cible est de moins de 130/80 mmHg,

➤

et le traitement médicamenteux doit être instauré même pour

une pression artérielle qui est encore dans la zone “normale

haute” ;

Tous les antihypertenseurs peuvent être utilisés, pour autant

➤

qu’ils soient efficaces et bien tolérés. Une plurithérapie est très

souvent indispensable ;

La baisse de la pression artérielle a un effet protecteur sur

➤

l’apparition et la progression de l’atteinte rénale. Une protection

plus importante encore peut être apportée par un bloqueur du

système rénine-angiotensine (IEC ou antagoniste des récepteurs

de l’angiotensine) ;

Un bloqueur du système rénine-angiotensine doit faire partie

➤

du traitement, et c’est le traitement qui doit être privilégié si une

monothérapie est suffisante ;

En cas de microalbuminurie, un traitement doit être instauré,

➤

même pour une pression artérielle dans la zone normale haute.

Les bloqueurs du système rénine-angiotensine ont une action

antiprotéinurique marquée : ce sont donc les médicaments de

premier choix ;

La stratégie thérapeutique doit comprendre une action sur

➤

tous les facteurs de risque, y compris celui que représente l’usage

d’une statine ;

En raison du risque accru d’hypotension ortho-statique, la

➤

pression artérielle en position debout doit être vérifiée. ■

1

/

5

100%