Le délire dans la maladie d`Alzheimer

La revue canadienne de la maladie d’Alzheimer • Février 2000 • 11

Il est généralement reconnu que le

délire est le trouble cognitif le

plus fréquent chez les patients âgés

hospitalisés. Compte tenu de la pré-

valence de la démence chez les per-

sonnes très âgées, il n’est pas éton-

nant que ces deux troubles soient

souvent simultanés. La démence et

l’âge avancé sont des facteurs de

risque de délire. Le médecin

chevronné saura facilement dis-

tinguer le délire de la démence, mais

la présence concomitante de ces

deux troubles chez un même patient

se révèle un problème épineux pour

l’équipe soignante.1

« Délire » se dit de l’apparition rapi-

de d’un état altéré de la conscience (en

général une diminution de la con-

science), caractérisé par des difficultés

de concentration, la fragmentation de la

pensée et des perceptions sensorielles

erronées (illusions ou hallucinations).

(Tableau 1) Une vaste gamme d’événe-

ments cliniques peut entraîner ces

tableaux cliniques chez les personnes

âgées (Tableau 2), mais les plus

fréquents sont probablement les infec-

tions et les réactions indésirables aux

médicaments.

Diagnostic

Les altérations de la conscience et la

diminution de la capacité d’attention

sont des indices particulièrement

utiles pour détecter le délire, en

présence ou en l’absence d’une

démence sous-jacente. Pour poser le

diagnostic clinique, les question-

naires d’évaluation de la confusion

(Confusion Assessment Method), de

la vigilance (vigilance A test) sont

utiles; on peut également demander

au patient d’exécuter une tâche qui

exige une attention soutenue, par

exemple, compter à rebours. L’erreur

la plus fréquente en médecine

générale ou en psychiatrie est de

croire, à tort, que le délire chez un

patient atteint de la maladie

d’Alzheimer est un signe de la pro-

gression de la démence sous-jacente.

Le risque est plus grand lorsque le

médecin traitant n’a pas vu son

patient depuis des mois. Dans un tel

contexte, une anamnèse détaillée

révélera l’apparition soudaine de la

détérioration du statut cognitif.

Même en l’absence d’une maladie

d’Alzheimer sous-jacente, le délire est

fréquent chez les personnes âgées. De

Le délire dans la maladie

d’Alzheimer

La démence et le vieil âge sont des facteurs de risque de délire.

Le médecin chevronné saura distinguer le délire de la démence,

mais la présence combinée du délire et de la démence chez un

même patient s’avère un problème épineux pour l’équipe

soignante.

par Peter N. McCracken, M.D., FRCPC

Le DrMcCracken est gériatre

titulaire, Glenrose Rehabilitation

Hospital, directeur, Gériatrie, et

professeur de médecine,

University of Alberta, Edmonton,

Alberta.

10 % à 30 % des personnes âgées hospi-

talisées présentent un état délirant pen-

dant leur séjour.3,4 Dans les unités de

soins chirurgicaux, ce pourcentage est

de l’ordre de 10 % à 15 % pour les

patients de chirurgie générale, et il peut

atteindre 40 % à 60 % dans les unités de

soins orthopédiques.5Malgré l’amélio-

ration perçue au cours des dernières

années, des études prospectives ont

montré que les cliniciens ont de la diffi-

culté à reconnaître le délire. Dans une

étude menée dans une unité de soins

orthopédiques, les chercheurs ont con-

staté que le délire avait été rarement

reconnu par les infirmières et par les

médecins (39 % des infirmières et 22 %

des médecins n’avaient su le re-

connaître). Malheureusement, l’inci-

dence des crises de délire chez les

patients atteints de la MA n’est pas con-

nue.

Chez les personnes âgées de santé

frêle, le délire est rarement reconnu, et

cet état peut être une source de frustra-

tion pour le neurologue, pour le gériatre

traitant, pour le physiatre et pour le

médecin de famille. Le diagnostic du

délire comporte plusieurs embûches.

Par exemple, les changements dans

l’attitude du patient sont mal interprétés

par le personnel hospitalier. En outre, la

nature fluctuante du délire (intervalles

de lucidité), la présentation atypique

(délire hypoactif) et la non-reconnais-

sance de cette urgence médicale poten-

tielle rendent le diagnostic du délire

plus difficile.

Le délire aigu est non seulement

fréquent, il est mortel. Le délire

entraîne un taux de mortalité élevé, de

l’ordre de 20 % à 40 %, et des études

ont montré qu’il avait été deux fois plus

élevé chez les patients souffrant d’un

délire que chez les sujets témoins ne

souffrant pas de délire.6

Outre le taux de mortalité élevé, le

délire entraîne une morbidité impor-

tante : chutes, aspiration, ulcères de

décubitus, incontinence urinaire, déshy-

dratation, insuffisance cardiaque et con-

fusion persistante.7Chez les patients

atteints de démence, le délire peut per-

sister pendant plusieurs semaines, même

après que la cause a été reconnue et

traitée. Malheureusement, pour une pro-

portion élevée de personnes atteintes de

démence, l’état délirant devient perma-

nent.

Pour évaluer ces patients, rien ne

peut remplacer la cueillette d’informa-

tion pertinente et fiable par un inter-

rogatoire du conjoint, des membres de

la famille ou du personnel de l’éta-

blissement. Cette quête de renseigne-

12 • La revue canadienne de la maladie d’Alzheimer • Février 2000

Le délire chez le patient âgé peut être difficile à

reconnaître. Le début semble parfois insidieux parce

que l’état délirant s’installe en plusieurs jours. Le plus

souvent, les premiers changements intéressent le

comportement psychomoteur (somnolence prolongée,

anxiété, difficulté croissante à penser clairement,

insomnie, cauchemars et symptômes psychotiques).

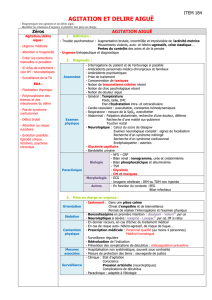

Tableau 1

CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DU DELIRIUM2

• perturbation de la conscience, avec changement de la fonction cognitive ne pou-

vant être expliqué par une démence;

• perturbation s’installant en un temps court (quelques heures ou quelques jours);

• tendance à avoir une évolution fluctuante tout au cours de la journée;

• difficulté pour le patient à fixer, à maintenir ou à changer son attention;

• trouble cognitif (mémoire, orientation, langage) ou trouble de la perception

(interprétations erronées, illusions, hallucinations);

• perturbation du cycle de sommeil et d’éveil, trouble psychomoteur, émotionnel

ou anomalies à l’électroencéphalogramme (EEG);

• mise en évidence que la perturbation est causée par une médication générale,

par une intoxication par une substance ou par le sevrage d’une substance ou par

des étiologies multiples.

Tableau 2

FACTEURS

DÉCLENCHANTS2

Infections

• voies urinaires, voies

respiratoires

Troubles du métabolisme

• hémogramme, Na, Ca, glycémie

Troubles cardiopulmonaires

• hypoxémie, ICC, EP, IM

Troubles neurologiques

• AVC, hématome sous-dural

Rétention

• de l’urine ou des fèces

Facteurs liés à l’environnement du

patient

• cathéters, moyens de contention,

bruit, lumière, présence

d’étrangers, psychotropes,

opioïdes

Médicaments

• médicaments d’ordonnance ou

en vente libre, intoxication,

sevrage

ments s’avère particulièrement impor-

tante dans le cas des patients atteints de

démence parce que l’aggravation

soudaine de leur état confusionnel

chronique peut toujours être démontrée

lorsque l’interrogatoire est suffisamment

poussé. Grâce à ces interrogatoires, à une

étude approfondie des notes des infir-

mières et aux résultats des examens cli-

niques objectifs, le médecin peut poser

un diagnostic de délire, même chez un

patient atteint de démence. Les critères

du delirium dans le DSM-IV (Tableau 1)

doivent servir de lignes directrices.

Caractéristiques cliniques

Nous l’avons dit, le délire chez le

patient âgé peut être difficile à

reconnaître. Le début semble parfois

insidieux parce que l’état délirant

s’installe en plusieurs jours. Le plus

souvent, les premiers changements

intéressent le comportement psy-

chomoteur (somnolence prolongée,

anxiété, difficulté croissante à

penser clairement, insomnie,

cauchemars et symptômes psycho-

tiques). Parfois, l’attention du

médecin traitant sera attirée par un

changement brusque des symp-

tômes psychotiques. Les idées déli-

rantes, influencées par les stimuli

dans l’environnement du patient,

peuvent se manifester. Les halluci-

nations et les illusions sensorielles,

le plus souvent visuelles et très

intenses, sont particulièrement

fréquentes. Même chez les patients

atteints de démence, on observe des

périodes de fluctuation de l’état

délirant, et souvent, les patients

semblent plus lucides le matin et

plus confus le soir. Le cycle de som-

meil et d’éveil est complètement

perturbé. Le délire hypoactif passe

souvent inaperçu, et il se passe des

heures, voire des jours, avant que

cette forme de délire soit diagnos-

tiquée correctement.

Parmi les conséquences fréquentes

du délire, soulignons les séjours très

longs à l’hôpital, une diminution de la

capacité fonctionnelle et un taux plus

élevé d’admission dans les établisse-

ments de soins de longue durée.

Chez les patients atteints de la MA

et d’autres formes de démence, il est

impossible de prévoir si le patient se

rétablira de la crise de délire. L’étude

historique de Levkoff a révélé que six

mois après cette crise, seulement 4 %

de tous les patients avaient recouvré un

état de santé semblable à celui qui

précédait la crise de délire.8

Le Tableau 2 énumère les causes

du délire. Les pathologies courantes,

par exemple, les infections des

poumons et des voies urinaires, les

maladies cardiopulmonaires entraînant

une hypoxémie, les maladies neu-

rologiques et les changements du

métabolisme des psychotropes sont

souvent en cause. Dans bien des cas,

l’étiologie est multiple. Des cliniciens

de longue expérience ont effectué des

recherches approfondies pour décou-

vrir une étiologie cognitive, et ils n’ont

pas réussi à trouver de cause précise

du délire. Dans certains cas, le toucher

rectal, une scintigraphie de la vessie

ou le drainage à l’aide d’une sonde

vésicale (pour évaluer le volume

d’urine résiduelle) révèle une rétention

urinaire ou fécale. Des méthodes plus

effractives, par exemple, une ponction

lombaire ou une biopsie, sont quelque-

fois nécessaires.

Traitement

Le traitement du patient atteint de la

MA et souffrant de délire comporte

trois volets : un traitement spécifique,

un traitement de soutien et un traite-

ment sédatif.

La revue canadienne de la maladie d’Alzheimer • Février 2000 • 13

Tableau 3

MÉDICAMENTS LE PLUS SOUVENT EN CAUSE2

•Narcotiques

•Anticholinergiques

•Benzodiazépines

•Psychotropes

•Antiparkinsoniens

•Médicaments d’usage courant, toutefois moins susceptibles de causer le délire : antagonistes des récepteurs H2, bêtabloquants, AINS

En général, les patients atteints de MA et souffrant de

délire accompagné d’une agitation grave doivent être

traités à l’aide de neuroleptiques pour les empêcher de

se blesser ou de blesser d’autres personnes. Avant de

choisir le neuroleptique, le médecin doit connaître en

détail l’état du patient avant la crise de délire.

Traitement spécifique

Le traitement spécifique a pour but de

déterminer, de traiter et d’éliminer la

cause sous-jacente du délire. Cela si-

gnifie déterminer quel médicament

pourrait expliquer cette détérioration

de l’état du patient et l’arrêt de cette

médication (Tableau 3). Le traitement

approprié est axé sur les causes

énumérées auparavant. L’exploration

diagnostique fait appel aux analyses

de sang pour connaître le bilan héma-

tologique et biochimique du patient;

on ordonnera des cultures de sang,

d’urine et des expectorations, des élec-

trocardiogrammes, la mesure de la sa-

turation en oxygène ainsi que des

radiographies thoraciques et abdomi-

nales.

Traitement de soutien

Dans les cas de délire, le traitement

de soutien fait souvent appel aux

mesures non pharmacologiques. On

tente de créer l’environnement le plus

propice à la guérison du patient. On

doit veiller à lui fournir une prothèse

auditive et des lunettes qui convien-

nent. Des sources d’éclairage appro-

priées, des cadrans, un éclairage

naturel favorable aideront le patient à

reconnaître des lieux familiers. On

essaiera aussi de diminuer le niveau

de bruit dans l’unité de soins, si pos-

sible. On évitera le plus possible de

recourir aux moyens de contention.

Un gardien peut être utile pour

empêcher le patient de se blesser. On

incitera les proches à rester au chevet

du patient. Il est également important

de ne pas laisser de cathéter à demeure.

Traitement sédatif

La sédation convient seulement dans

les cas de délire hyperkinétique ou

caractérisé par l’agitation. Les

patients en phase postopératoire ont

besoin d’analgésiques même lorsque

les narcotiques ont déclenché la crise

de délire. Le plus sage est de pre-

scrire de l’acétaminophène (650 mg

par voie orale) en association avec la

morphine à faible dose (de 2,5 à 5

mg, par voie intramusculaire. ou

sous-cutanée) pour soulager la

douleur perthérapeutique.

En général, les patients atteints de

MA et souffrant de délire accompagné

d’une agitation grave doivent être

traités à l’aide de neuroleptiques pour

les empêcher de se blesser ou de blesser

d’autres personnes. On doit laisser les

cathéters intraveineux en place. Pour

choisir le neuroleptique, le médecin

doit connaître en détail l’état du patient

avant la crise de délire. Même si les

neuroleptiques à action puissante

entraînent des effets extrapyramidaux

importants, la plupart des médecins

préfèrent encore ces agents pour traiter

le délire pour plusieurs raisons. Ils sont

relativement peu sédatifs; ils n’entraî-

nent pas d’effets indésirables car-

diopulmonaires; ils sont administrés

par voie intraveineuse et leur mode

d’administration est bien connu. Par

ailleurs, les neuroleptiques à action

moins puissante tels que la thioridazine

et la chlorpromazine exercent de puis-

sants effets anticholinergiques, ce qui

n’est pas vraiment un avantage pour les

patients atteints d’une MA sous-jacente

—on évitera ces médicaments dans ce

contexte clinique. Lorsqu’on recherche

un effet sédatif, les neuroleptiques à

puissance d’action intermédaire tels

que la loxapine et la perphénézine

s’avèrent des plus utiles. Les médecins

en milieu communautaire acquièrent

une expérience croissante dans le traite-

ment à l’aide d’antipsychotiques,

notamment la rispéridone et

l’olanzépine.9

Au cours des années qui viennent,

les stratégies d’intervention devraient

être axées sur la prévention du délire et

sur la recherche des facteurs de risque

et des facteurs déclenchants.10 Nous

soulignons aussi que le donépézil

soulage les symptômes du délire chez

certains patients atteints de démence,

ce qui ouvre des perspectives de

recherche intéressantes.11 Au Canada, la

quétiapine est approuvée pour le traite-

ment de la schizophrénie mais non pour

celui du délire caractérisé par l’agita-

tion. Il est important de mettre fin au

traitement par le neuroleptique dès que

le délire disparaît. Dans le cas des per-

sonnes âgées traitées par un neurolep-

tique, les médecins doivent se rappeler

de ne pas continuer à prescrire ce

médicament au patient qui retourne

chez lui s’il n’en a plus besoin.

14 • La revue canadienne de la maladie d’Alzheimer • Février 2000

Références

1. Gauthier S: The clinical diagnosis and

management of Alzheimer’s disease

(2eédition). Dunitz, London, 1999; 28.

2. Adapted from DSM IV American

Psychiatric Association 1994.

3. Francis J, Kapoc W: Delirium in hospi-

talized elderly. Journal of Geriatric

Internal Medicine 1990; (5): 65-79.

4. Rockwood K: Acute Confusion in

elderly medical patients. American

Geriatric Society 1989; 37: 150-4.

5. Gustafron K, Bergeson D, et coll. :

Acute confusional states in elderly

patients treated for femoral neck frac-

ture. JAGS 1988;36:525-30.

6. Lipowski Z,J: Transient cognitive disor-

ders (delirium–acute confusional states)

in the elderly. Am J Psychiatry 1983;

140; 11: 1926-36.

7. Juby A: Delirium in the elderly. The

Canadian Journal of CME, 1998;

10(10); 83-104.

8. Leckoff SE, Evans DA, Liptzin B, et

coll. : Delirium: The occurrence and

persistence of symptoms among hospi-

talized elderly patients. Arch Int Med

1992; 152: 334-40.

9. Kinaly SS, Gibson RE, et coll. :

Risperidone: Treatment response in

adult and geriatric patients. Int Journal

Psychiatry Med, 1998; 28(2), 255-63.

10. Inovye SK, Borgardus MPH, et coll. :

A multicomponent intervention to pre-

vent delirium in hospitalized older

patients. NEJM 1999; 348(9);669-76.

11. Wengel SP, Roccaforte WH, Borke

WJ: Donepezil improves symptoms of

delirium in dementia: implications

for future research. Journal of

Geriatric Psychiatry Neurol, 1998;

11(3); 159-61.

1

/

4

100%