Lire l'article complet

Act. Méd. Int. - Gastroentérologie (16), n° 10, décembre 2002 187

obésité connaît une progression épidémique

dans le monde entier. La France s’américa-

nise subrepticement. Actuellement, 9 % des

adultes et 12 % des enfants sont obèses. La préva-

lence double tous les quinze ans chez les plus

jeunes. À ce rythme-là, dans moins d’une généra-

tion, nous devrions rejoindre la situation peu

enviable des États-Unis où un habitant sur trois

est obèse. L’impact économique est d’ores et déjà

conséquent : l’obésité et ses complications repré-

sentent de 2 à 5% des dépenses de santé.

L’obésité est une maladie de la nutrition, une

maladie des styles de vie, une maladie de société

qui frappe ceux qui y sont génétiquement prédis-

posés. Cette pathologie était donc bien éloignée

des préoccupations et des pratiques des chirur-

giens. Les choses changent. Très vite. Peut-être

trop vite. La chirurgie gastrique de l’obésité se

développe de manière elle aussi épidémique :

5000 Français ont subi cette intervention, l’an

dernier ; ils seront 10000 cette année.

Vraisemblablement, le double l’an prochain. Il

faut dire que les progrès en anesthésie réanima-

tion, l’avènement de la cœlio-chirurgie ont radi-

calement changé la perspective : le risque chirur-

gical a diminué significativement… et l’efficacité

a augmenté. L’étude Swedish Obesity Subjects

(SOS) indique des bénéfices spectaculaires en

termes de qualité de vie et de réduction du risque

de morbidité chez des sujets sélectionnés et fai-

sant l’objet d’une préparation à la chirurgie et

d’un suivi médical d’une particulière qualité.

N’oublions pas pour autant les contre-indications,

les échecs et les risques parfois vitaux.

Une telle progression du nombre de gastroplasties

interroge nos pratiques tant médicales que chirur-

gicales. Est-ce l’expression d’un échec de la prise

en charge médicale de l’obésité ? Traduit-elle

simplement la progression épidémique de la mala-

die et de ses formes sévères ? Est-elle une consé-

quence de la médiatisation outrancière par la

télévision ? Résulte-t-elle d’une dérive dans les

indications ? N’est-elle que l’expression de la

quête d’une solution miracle chez des sujets subis-

sant l’échec à répétition ? La réponse à chacune

de ces questions est “oui…en partie”. Les

patients obèses sont victimes d’une surmédicalisa-

tion tout autant que d’une sous-médicalisation.

La une des journaux et des émissions de télévision

les incite à maigrir “à tout prix” : pilule miracle,

hormone minceur, chirurgie radicale, extrait

d’ananas, fixation de mâchoires… Ayant vécu

“l’enfer” des régimes, du yo-yo pondéral, de la

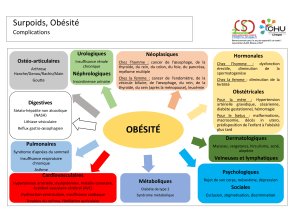

culpabilisation, des douleurs articulaires,

du syndrome d’apnée du sommeil, de l’insuffisan-

ce cardiorespiratoire, ils demandent “tout et tout

de suite”. Le tout est largement favorisé par

l’incapacité du système médical à répondre à leur

demande : manque de formation en nutrition,

rareté de spécialistes, indifférence de nombreux

médecins pour le sujet. Bref, la “Médecine de

l’obésité” n’a pas pris la place qui devrait être la

sienne dans cette société qui produit l’obésité à

grand débit. Désarroi des patients qui accordent

plus confiance à Internet qu’au système médical.

Désarroi des associations de patients qui nous

alertent sur les conditions de soins des personnes

atteintes d’obésité grave. Désarroi du chirurgien

face à des demandes pressantes et souvent émou-

vantes de patients désespérés.

Le résultat est là : si bon nombre d’interventions

sont des succès dont nous nous réjouissons,

d’autres soulèvent quelques interrogations quant

à leur bien-fondé et à leurs conditions de réalisa-

tion. Évitons entre nous la langue de bois : nous

médecins de l’obésité, vous chirurgiens réalisant

Éditorial

Éditorial

De l’épidémie d’obésité

à celle de gastroplastie

A. Basdevant*

* Service de nutrition, Hôtel-Dieu de Paris,

Université Pierre-et-Marie-Curie, Paris-VI.

L’

© Journal de chirurgie 2002 ; 139 : 191-2.

188

Éditorial

Act. Méd. Int. - Gastroentérologie (16), n° 10, décembre 2002

des gastroplasties, constatons quotidiennement

l’incohérence de certaines prises en charge. Soit

que sous la pression d’une exigence pressante du

patient, l’intervention est réalisée à la va-vite et

sans suivi. Soit que la sous-estimation des compli-

cations médicales rende la période périopératoire

hasardeuse. Soit, qu’en l’absence de suivi, des

complications tardives soient mal identifiées, en

particulier les dénutritions et malnutritions, les

difficultés psychologiques, les problèmes liés à

l’anneau lui-même. Pour qu’une telle entreprise

réussisse, il faut un partenariat entre le patient, le

médecin, l’anesthésiste et le chirurgien. La res-

ponsabilité des échecs peut résulter de l’un ou

l’autre des partenaires, le plus souvent des quatre.

Une seule solution : inscrire l’acte chirurgical,

quand il est indiqué, dans une prise en charge

coordonnée assurant une préparation à l’acte

opératoire et un suivi au long cours. Chacun à sa

place, au service du patient dans son domaine de

compétence. Tel est l’enjeu. Travaillons ensemble

pour y parvenir... même si la tâche est rude.

Nous devons donc assurer ensemble, une informa-

tion loyale, une qualité et une sécurité des soins,

une prise en charge responsable. L’information

sur les avantages et inconvénients, les risques, les

résultats peuvent être fournis avec le support d’un

document que nos sociétés savantes devraient

rédiger de manière consensuelle. La qualité et la

sécurité de l’acte chirurgical doivent trouver leurs

références dans les “Recommandations sur le dia-

gnostic, la prévention et le traitement de l’obési-

té” et sur le “Rapport d’experts sur la chirurgie

de l’obésité” labellisés par l’Agence Nationale

pour l’Accréditation et l’Évaluation en Santé

(ANAES) ; les indications, contre-indications et

conditions sont parfaitement codifiées. La

difficulté est d’ordre organisationnel. Veillons

ensemble à la cohérence et à la lisibilité de la

prise en charge: l’indication chirurgicale doit

être posée par le médecin traitant qui doit en

assurer le bien fondé et le suivi. Autrement dit,

tout dossier devrait pouvoir être analysé dans les

termes suivants : Quel est le projet thérapeutique

global pour ce patient obèse ? Quel est le méde-

cin traitant qui gère l’ensemble de ce projet ?

Comment s’inscrit la chirurgie dans ce projet

thérapeutique? L’évaluation préopératoire

est-elle de bonne qualité ? Les indications,

les contre-indications de la chirurgie ont-elles été

respectées? Le contexte chirurgical dans lequel

va être opéré le patient est-il adapté, en parti-

culier en termes de réanimation ?

En conclusion : médecins, anesthésistes et chirur-

giens impliqués dans la chirurgie gastrique de

l’obésité doivent collaborer pour inscrire cet acte

chirurgical, parfois salvateur, dans une prise en

charge cohérente et durable. La motivation du

patient ne suffit pas : sa capacité à adhérer à un

projet thérapeutique durable est une condition

essentielle. ■

Éditorial

Les Lettres . Les Actualités . Les Correspondances . Les Courriers . Professions Santé . Les pages de la pratique médicale

Groupe de presse et d’édition santé

Claudie Damour-Terrasson et son équipe vous remercient de votre fidélité et vous souhaitent

Meilleurs voeux 2003

…Nous

faisons

de vos

spécialités

notre

spécialité

1

/

2

100%