238

La Lettre de l’Infectiologue - Tome XVIII - n° 6 - novembre-décembre 2003

RÉUNIONS

RATIONNEL DE L’ÉTUDE JAGUAR

L’échec virologique peut être le fait d’une mauvaise adhésion

au traitement, de modifications individuelles de la pharmaco-

cinétique des antirétroviraux conduisant à des concentrations

inefficaces, ou encore à la sélection de souches virales résis-

tantes. Lorsqu’une modification du traitement est envisagée, le

prescripteur peut avoir recours aux tests de résistance pour

orienter le choix des nouvelles molécules.

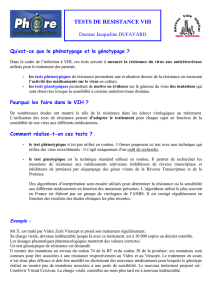

Les tests phénotypiques, qui ne sont réalisés que par un petit

nombre de laboratoires de recherche, sont actuellement d’uti-

lisation restreinte, essentiellement en recherche clinique. L’in-

terprétation de leurs résultats est basée sur la différence entre

les concentrations inhibitrices (CI50 ou CI90) de la souche du

patient et celles d’une souche contrôle de référence sensible

vis-à-vis de la molécule testée. L’interprétation de ces tests

nécessite la connaissance du niveau d’augmentation des CI50

ou CI90 qui définit la résistance (cut off ou seuil) pour une molé-

cule donnée. Selon les firmes, ce seuil est de 2,5 ou 4 fois les

CI50 ou CI90. L’augmentation des CI50 ou CI90 au-delà de ce

seuil traduit une diminution de sensibilité de la souche du

patient vis-à-vis de l’antirétroviral testé, mais la corrélation

entre l’activité in vivo d’un produit donné et le seuil phéno-

typique n’a pas été clairement démontrée.

Les tests génotypiques permettent, quant à eux, de rechercher

les mutations associées à la résistance aux antirétroviraux. Des

résultats d’études récentes ont montré que leur utilisation per-

mettait d’optimiser les changements de traitement tout en épar-

gnant des molécules pour l’avenir. L’interprétation des muta-

tions associées à la résistance est complexe et nécessite une

expertise particulière.

Afin de guider les prescripteurs, l’Agence nationale de

recherche sur le sida (ANRS) propose une interprétation des

résultats des tests génotypiques, en groupant les mutations

observées et en les classant comme responsables, vis-à-vis de

chaque antirétroviral, d’une “résistance” ou d’une “résistance

possible”. La ddI (Videx®) est un inhibiteur nucléosidique de

la transcriptase inverse commercialisé depuis 1992, et ayant

démontré son efficacité clinique et sa stabilité vis-à-vis de l’ap-

parition de mutations. Si l’on se réfère à la dernière interpréta-

tion proposée par l’ANRS, la seule mutation conférant une

“résistance possible” à la ddI est la K65R. Les mutations lui

conférant une “résistance” sont la L74V, la Q151M, une inser-

tion au codon 69 ou la mise en évidence d’au moins trois muta-

tions (dont la mutation T215Y/F) conférant la résistance aux

analogues de la thymidine (TAMs). L’impact de la présence de

TAMs sur la sensibilité in vivo à la ddI a été évalué sur les résul-

tats rétrospectifs d’une sous-étude de l’essai NARVAL. Toute-

fois, celle-ci comportait peu de patients ayant des TAMs et ayant

reçu de la ddI et ne prenait pas en compte les traitements asso-

ciés dans l’analyse des résultats. L’impact des TAMs sur l’ac-

tivité in vivo de la ddI, comme celui des autres mutations, méri-

tait donc d’être étudié par une plus large étude prospective.

Pour évaluer l’activité intrinsèque de la ddI chez des patients

en échec thérapeutique sans risquer d’interférer avec leur prise

en charge habituelle et sans compromettre leur traitement ulté-

rieur, les investigateurs de cette étude ont choisi d’étudier

l’efficacité de la ddI donnée en addition du traitement actuel,

évaluée par la décroissance de la CV à très court terme,

pendant quatre semaines.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE JAGUAR

Les objectifs de cette étude étaient donc de mesurer, chez des

patients en échec virologique, l’activité antirétrovirale de la ddI

administrée pendant quatre semaines en addition d’un traite-

ment en échec (versus placebo) et de corréler cette activité aux

données génotypiques et phénotypiques obtenues sur les

souches virales isolées à l’inclusion.

L’étude JAGUAR est une étude multicen-

trique, randomisée en double aveugle, ayant évalué

l’efficacité de l’addition du Videx EC®(didanosine

[ddI]) versus placebo au traitement antirétroviral en cours chez

des patients adultes infectés par le VIH, en échappement virolo-

gique. Les résultats à S4 montrent : une diminution de la charge

virale (CV) médiane de - 0,6 log10 dans le bras ddI (versus + 0,07

dans le bras placebo ; p < 0,0001) et un taux de 30 % des patients

du bras ddI présentant une CV < 400 copies/ml (versus 5 % dans

le bras placebo ; p = 0,0001). Le maintien de cette activité antiré-

trovirale intrinsèque de la ddI est observé chez les patients anté-

rieurement prétraités par ddI (mais avec un arrêt de la ddI au

moins trois mois avant leur inclusion dans l’étude) comme chez

les patients n’en ayant jamais reçu. La persistance d’une effica-

cité antivirale (diminution de CV ≥- 0,5 log10) sur des virus pré-

sentant jusqu’à trois TAMs confirme le bon profil de résistance

de la ddI.

Mots-clés :

Antirétroviral - Didanosine - Échappement virolo-

Focus sur l’étude JAGUAR*

* Cette étude a été présentée lors du Congrès de l’ICAAC 2003.

La Lettre de l’Infectiologue - Tome XVIII - n° 6 - novembre-décembre 2003

239

RÉUNIONS

L’objectif principal visait à comparer les deux groupes théra-

peutiques en termes de réduction de la CV plasmatique après

quatre semaines.

Les objectifs secondaires comprenaient l’étude de la relation

entre les variations de la CV entre S4 et J0 et le génotype et le

phénotype réalisés sur les souches virales isolées à J0, ainsi que

l’évaluation, dans chacun des deux groupes, du pourcentage de

patients avec une diminution de la CV > - 0,5 log10 entre J0 et

S4. La variation du taux de lymphocytes CD4 à S4 et la tolé-

rance dans les deux groupes de traitements ont également été

documentées.

MÉTHODOLOGIE

Il s’agit d’une étude de phase IV, multicentrique, réalisée en

France, randomisée en double aveugle (Videx EC®ou son pla-

cebo), comparant l’activité antirétrovirale de l’addition du

Videx EC®versus placebo au traitement antirétroviral en cours

chez des patients adultes, infectés par le VIH et en échappe-

ment virologique.

Cette étude comprenait deux périodes consécutives, avec une

période de recrutement de deux mois pour la première période,

puis de quatre mois pour la seconde (au total, il était prévu d’in-

clure 174 patients).

✓Période I. Inclusion de 38 patients dans les deux bras de trai-

tement (Videx EC®/placebo). Une première analyse portant uni-

quement sur l’évolution de la charge virale après quatre

semaines de traitement était alors réalisée pour chaque patient

et, suivant le résultat, un comité scientifique indépendant déci-

dait de la poursuite ou de l’arrêt de l’étude (soit l’inclusion ou

non des 136 patients de la seconde période).

✓Période II. Inclusion de 136 patients dans les deux bras de

traitement (Videx EC®/placebo).

Étaient éligibles pour l’inclusion les patients âgés d’au moins

18 ans, en échappement virologique avant la randomisation

(défini par une CV plasmatique ≥1 000 copies/ml et

< 100 000 copies/ml), sous traitement antirétroviral stable n’in-

cluant pas de ddI depuis au moins trois mois (dans les traite-

ments antirétroviraux précédents, le patient pouvait, en

revanche, avoir reçu de la ddI). Le taux de lymphocytes CD4

devait être d’au moins 100 cellules/mm3. Les hommes et les

femmes en âge de procréer devaient avoir une méthode de

contraception efficace, et le test de grossesse devait être néga-

tif chez les femmes dans les 72 heures précédant la première

prise de traitement.

Les critères d’exclusion comprenaient les infections opportu-

nistes nouvellement diagnostiquées, la prise de produits myé-

lotoxiques, cytotoxiques ou pancréatotoxiques dans les trois

mois précédant l’inclusion, l’usage d’alcool, et des valeurs bio-

logiques élevées (créatinine sérique ≥1,5 fois la normale supé-

rieure ; lipase sérique totale ≥1,4 fois la normale supérieure ;

ASAT, ALAT ≥3 fois la normale supérieure ; bilirubine totale

≥1,5 fois la normale supérieure) dans la semaine précédant le

traitement, les antécédents de neuropathie bilatérale périphé-

rique (grade ≥2) ainsi que l’administration concomitante de

ténofovir (TDF) ou d’hydroxyurée (HU).

Après recueil du consentement éclairé et vérification des critères

d’inclusion et de non-inclusion, les patients ont été inclus puis

randomisés en deux groupes de traitement parallèles (tableau I)

selon un mode de randomisation 2 : 1. La durée du traitement

prévue était de quatre semaines pour chaque patient. ■

Tableau I. Randomisation des patients de l’étude JAGUAR en

deux groupes de traitement.

Période de traitement : quatre semaines

Groupe I Groupe II

Videx EC®: une gélule Videx EC®placebo :

à 400 mg x 1/j (≥60 kg) une gélule à 400 mg x 1/j (≥60 kg)

ou une gélule à 250 mg x 1/j ou une gélule à 250 mg x 1/j

(< 60 kg) (< 60 kg)

++

Traitement antirétroviral en cours Traitement antirétroviral en cours

J.P. Madiou. Vous êtes l’investigateur princi-

pal de l’étude JAGUAR. Pouvez-vous nous dire

dans quel but a été menée cette étude ?

J.M. Molina. Il s’agissait de déterminer si la ddI,

l’un des premiers antirétroviraux mis sur le mar-

ché (le deuxième après l’AZT), conserve ou non une acti-

vité antirétrovirale sur des virus présentant des mutations

de résistance aux autres analogues nucléosidiques. Au

total, 168 patients ont été inclus (110 dans le bras ddI et

58 dans le bras placebo), ce qui correspond à un schéma

de randomisation 2 : 1 (2 patients sur 3 sous traitement

actif, soit un nombre plus important de patients dans le

bras ddI pour permettre l’analyse des critères de juge-

ment secondaires). La CV médiane à l’inclusion était de

3,8 log10 copies/ml et le taux médian de lymphocytes CD4 à

378 cellules/mm3pour l’ensemble de la population incluse.

J.P.M. Que pensez-vous des résultats sur le critère

principal (réduction de la CV plasmatique à S4) ?

J.M.M. En fait, les résultats sont meilleurs que prévus et

du même ordre que ceux récemment observés avec le

TDF dans une population de patients ayant un profil simi-

laire. Les résultats à S4 (tableau II) montrent en effet une dimi-

nution de la CV médiane de - 0,6 log10 dans le bras ddI (versus

+ 0,07 dans le bras placebo ; p < 0,0001), alors que 30 % des

patients du bras ddI présentent une CV inférieure à 400 copies/ml

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE JAGUAR : UN ENTRETIEN AVEC LE PRJ.M. MOLINA,HÔPITAL SAINT-LOUIS,PARIS

ENTRETIEN

240

La Lettre de l’Infectiologue - Tome XVIII - n° 6 - novembre-décembre 2003

RÉUNIONS

(versus 5 % dans le bras placebo ; p = 0,0001). Le taux

médian de lymphocytes CD4 dans chacun des deux groupes

est resté inchangé. Le maintien d’une activité antivirale

intrinsèque de la ddI est également observé chez les patients

prétraités par ddI plus de trois mois avant leur inclusion

dans l’étude (68,4 %) : chez ces patients, une diminution

de - 0,48 log10 est observée dans le bras ddI (versus

+ 0,07 log10 dans le bras placebo ; p = 0,18).

J.P.M. Quels sont les résultats en termes de

réponse virologique en fonction du nombre de

mutations ?

J.M.M. À l’inclusion, le nombre médian de muta-

tions aux nucléosides était de quatre, avec présence des

mutations M41L, D67N, T69D, L74V, V118I, L210W,

T215Y/F, M184V et K219E/Q. En présence de la muta-

tion K70R (n = 27), la diminution médiane de la CV à S4

est de - 0,9 log10 dans le bras ddI et de - 0,6 log10 chez les

93 patients de ce même bras présentant la mutation

M184V : ces mutations n’ont donc pas d’impact sur l’ac-

tivité antirétrovirale de la ddI. Chez les patients prétraités

par la ddI ne présentant pas la mutation L74V (n = 92), la

diminution médiane de la CV est de - 0,57 log10. Par

contre, chez les 9 patients présentant cette mutation L74V,

on n’observe pas d’activité antirétrovirale (- 0,1 log10).

Globalement, l’obtention d’une diminution de la CV ≥-

0,5 log10 jusqu’en présence de trois TAMs met en avant

le bon profil de résistance de la ddI (figure 1). Pour les

mutations associées aux nucléosides, l’activité antivirale est

conservée jusqu’à quatre.

J.P.M. Quelles conclusions peut-on tirer du profil de

tolérance, même s’il s’agit d’une étude à court terme

sur quatre semaines ?

J.M.M. Il s’agit de la première étude ayant évalué la nou-

velle gélule gastro-protégée de formulation récente ver-

sus placebo de la gélule. D’un point de vue des effets indési-

rables d’ordre gastro-intestinal, on remarque la survenue d’une

diarrhée sous ddI sans différence significative avec le placebo

(8,1 % dans le bras ddI versus 5,1 % dans le bras placebo). La

période d’étude est courte, il est vrai, et l’on ne peut parler que

de tolérance immédiate. Cependant, les troubles digestifs sont

généralement d’apparition rapide dans ce contexte, ce qui

semble plaider en faveur de cette nouvelle formulation.

J.M. Molina, J.P. Madiou, Paris

Pour en savoir plus

– Marcelin AG, Molina JM, Gaudichet A et al. Clinically relevant interpreta-

tion of genotype for resistance to didanosine (Videx EC®) in treatment expe-

rienced HIV infected patients. EACS, Varsovie 2003.

– Molina JM, Marcelin AG, Pavie J et al. Didanosine (ddI) in treatment-expe-

rienced HIV-infected patients : results from a randomized double-blind study

(AI 454-176 JAGUAR), ICAAC, Chicago 2003.

– Molina JM, Marcelin AG, Pavie J et al. Didanosine (ddI) in treatment-expe-

rienced HIV-infected patient, results from a randomized double-blind study

(AI 454-176 JAGUAR). EACS, Varsovie 2003.

Tableau II. Principaux

résultats à S4 dans les deux

bras de traitement de

l’étude JAGUAR.

À S4 ddI (n = 110) Placebo (n = 58) p

Variation de la CV médiane (n = 168) - 0,6 log10 copies/ml + 0,07 log10 copies/ml < 0,0001

En présence de la mutation M184V (n = 92) - 0,6 log10 copies/ml - -

En présence de la mutation L74V (n = 9) - 0,1 log10 copies/ml - -

Nombre de patients présentant 33 (30 %) 3 (5 %) 0,0001

une CV < 400 copies/ml

Diminution de la charge virale

ARN VIH-1 (log10 copies/ml)

- 0,2

- 0,5

- 0,7

- 0,8

- 1

- 0,2

Nombre de TAMs

(nombre de patients)

Maintien

d'une activité

antivirale

≥ - 0,5 log10 copies/ml

jusqu'en présence

de trois TAMs

≥ 4 (n = 4 patients)

4 (n = 21 patients)

3 (n = 25 patients)

2 (n = 10 patients)

1 (n = 17 patients)

0 (n = 23 patients)

Figure 1. Analyse de la

réponse virologique selon le

nombre de TAMs à quatre

semaines.

1

/

3

100%