Nouveaux concepts de prise en charge kinésithérapique.

“L

es traumatismes directs ou indirects de l’épaule sont très

fréquemment suivis d’une inflammation des tissus qui

entourent l’articulation scapulo-humérale. […] La péri-

arthrite de l’épaule doit être traitée avec soin à son début si l’on

veut éviter les raideurs qui en sont la conséquence.” Cette citation

de S. Duplay est tirée du mémoire qu’il a présenté en 1872 (1). Il

poursuivait ainsi : “La gymnastique du membre, l’électricité, les

douches, le massage, constituent le meilleur traitement […] jusqu’à

ce que l’épaule ait recouvré l’intégrité de ses mouvements.”

* Médecin rééducateur, Lyon.

■

Patient couché à plat, nous mesurons les amplitudes pas-

sives en élévation et en rotation externe RE1 ; puis, patient

assis en bord de table, nous mesurons les amplitudes actives

en rotation interne, élévation et rotation externes RE2.

■

La raideur de l’épaule intervient tout autant que la rup-

ture de la coiffe des rotateurs dans le dysfonctionnement de

l’épaule.

■

Une raideur postopératoire inhabituelle renvoie souvent

à une raideur préopératoire négligée.

■

La rééducation de l’épaule peut reposer sur une autoréé-

ducation simple, de quelques minutes quelques fois par jour.

■

S’étirer au zénith est fondamental en postopératoire.

Mots-clés : Épaule - Raideur - Autorééducation - Bloc du

nerf sus-scapulaire.

Keywords:

Shoulder - Stiffness - Self-rehabilitation -

Suprascapular nerve block.

Points forts

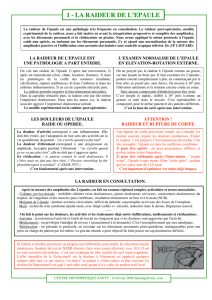

La raideur articulaire, à l’épaule, prend un masque plus subtil

qu’au genou. Autant il est facile d’associer une boiterie doulou-

reuse à un flexum de 10 degrés constaté sur un genou, autant il est

difficile d’associer une impotence douloureuse de l’épaule à une

raideur, devant un patient debout qui se présente bras au ciel. Or,

nous avons souvent observé qu’une élévation active, apparemment

complète au zénith, peut masquer une raideur de l’épaule ; un exa-

men clinique précis est nécessaire pour quantifier la raideur de

l’épaule.

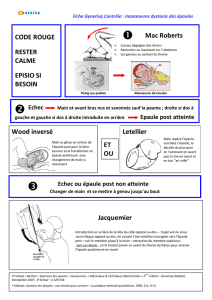

RAIDEUR DE L’ÉPAULE : EXAMEN CLINIQUE

Pour mesurer les amplitudes, nous utilisons une méthode simple,

fiable, reproductible et comparative, préconisée par Neer (2). Patient

couché à plat, nous mesurons les amplitudes passives en élévation

et en rotation externe RE1. Puis, patient assis en bord de table, nous

mesurons les amplitudes actives en rotation interne, élévation et

rotation externe RE2. Pour l’élévation et la rotation externe pas-

sives, la mesure est faite coude au corps, sans aucune composante

d’abduction, qui même modérée augmente la mesure de 10 à

30 degrés. Pour l’élévation active, la main de l’examinateur, posée

dans le dos du patient, suffit à éliminer toute compensation latérale

ou postérieure : une élévation active contrôlée est de 10 à 30 degrés

moins élevée qu’une élévation buste libre. Cette mesure chiffrée

stricte permet d’établir le morphotype articulaire du patient du côté

sain ; du côté atteint, elle objective la raideur de l’épaule, qui est

chiffrée.

RAIDEUR DE L’ÉPAULE :

ÉLÉMENTS D’ANATOMO-PHYSIO-PATHOLOGIE

La raideur associe à des degrés divers bursite et capsulite. La

bursite et ses trois stades ont été présentés, en 1983, par Neer (3).

Dès le stade 2, la fibrose sous-acromiale peut limiter l’élévation

du fait de la perturbation du glissement sous-acromial ; pour Neer,

à ce stade, l’assouplissement de l’épaule fait partie des objectifs

du traitement médical. La capsulite rétractile “moderne” a été décrite

in vivo, dès 1945, par Neviaser (4) ; la rétraction capsulaire limite

Nouveaux concepts

de prise en charge kinésithérapique.

À propos de la raideur de l’épaule

Shoulder rehabilitation:

what about stiffness?

●J.P. Liotard*

La Lettre du Rhumatologue - n° 316 - novembre 2005

45

NOUVEAUX CONCEPTS KINÉSITHÉRAPIQUES

toutes les amplitudes, donnant le classique schéma capsulaire

90/0/main-fesse. Enfin, Neer (5) a insisté sur la limitation spéci-

fique de la rotation externe, du fait de la rétraction particulière du

ligament coraco-huméral.

La raideur postopératoire est un modèle expérimental inversé de

la raideur en train de se mettre en place dans une épaule. L’analyse

biomécanique de la raideur peut se faire à partir de trois stades :

les 90 degrés du schéma capsulaire, les 120 degrés de la raideur

sévère, les 150 degrés de la raideur résiduelle. À 90 degrés, la rai-

deur correspond à la rétraction du récessus capsulaire inférieur.

À 120 degrés, elle correspond à la rétraction du ligament coraco-

huméral. À 150 degrés, elle correspond au défaut de glissement

sous-acromial.

La raideur admet un traitement médical local pouvant agir sur la

bursite et la capsulite : c’est le bloc du nerf sus-scapulaire. Le nerf

sus-scapulaire innerve sur le plan sensitif l’espace sous-acromial

et la capsule gléno-humérale. Présenté dans la littérature depuis

1951 (6),le bloc du nerf sus-scapulaire a vu son efficacité sur les

douleurs de l’épaule gelée démontrée par Wassef, en 1992 (7).

Personnellement, depuis 1988, j’injecte sous contrôle scopique,

par voie transacromio-claviculaire, un dérivé cortisoné (2 ml), un

produit de contraste (3 ml) et les 10 ml de lidocaïne du test de Neer :

c’est un test de Neer à visée thérapeutique.

EXPÉRIENCE DE LA RAIDEUR

PRÉ- ET POSTOPÉRATOIRE

La raideur de l’épaule intervient tout autant que la rupture de la coiffe

des rotateurs dans le dysfonctionnement de l’épaule. En 2001 (8),

nous avons montré qu’en prenant en compte la raideur de l’épaule,

on peut obtenir des résultats satisfaisants, sans réparer la coiffe. Sur

49 patients porteurs d’une rupture de coiffe et s’étant enraidis (éléva-

tion antérieure moyenne à 116 degrés), tous étaient assouplis en quatre

mois et 76 % n’avaient pas été opérés avec un résultat fonctionnel

jugé satisfaisant après plus de deux ans de recul. La conclusion est

qu’il faut assouplir une épaule raide avant de rediscuter de la néces-

sité de la chirurgie, qui n’est le plus souvent pas nécessaire.

Une raideur postopératoire inhabituelle renvoie souvent à une

raideur préopératoire négligée. Négliger une raideur de l’épaule

est malheureusement habituel lorsqu’il existe une rupture de coiffe

confirmée par l’imagerie ; l’évidence de la rupture l’emporte sur

l’évidence de la raideur de l’épaule et conduit souvent à enchaîner

trop vite la consultation et l’intervention. La conclusion de notre

expérience est simple à définir : il faut s’acharner à expliquer au

patient l’inconvénient qu’il y a à être opéré avec une raideur de

l’épaule. Il convient également de le persuader de se plier aux

contraintes de l’assouplissement de son épaule raide, et de ne pas

forcément être opéré à terme.

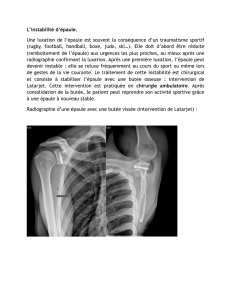

RÉÉDUCATION :

RÉCUPÉRER L’ÉLÉVATION FONCTIONNELLE

Pour la rééducation, nous avons repris une règle de Neer (9) :

autorééducation simple, quelques minutes quelques fois par jour.

De 1985 à 1995, nous avions gardé une certaine complexité dans

la façon de faire (10). Depuis 1995, nous avons mis en place la

récupération de l’élévation, coudes fléchis au départ, mains entre-

croisées allant au-dessus de la tête puis au zénith, coudes tendus à

l’arrivée. Comme Hughes et Neer (11),nous pensons que ce que

le patient peut faire ne doit pas être fait par le kinésithérapeute et

pour nous, la manipulation kinésithérapique à visée mobilisatrice

est proscrite.

Le travail en élévation fonctionnelle est important. Gagey (12) a

montré en effet que la flexion et l’abduction ne permettent pas une

élévation complète à cause, respectivement, de la mise en tension

des ligaments coraco-huméral et gléno-huméral inférieur. L’éléva-

tion la plus complète et la plus facile est obtenue dans le plan de

l’omoplate, car les ligaments gléno-huméral inférieur et coraco-

huméral, en tension réciproque équilibrée, se déplient complète-

ment. En même temps, le massif trochitérien, évitant l’écueil acro-

mial (en abduction) et l’écueil coracoïdien (en flexion), s’engage

sans conflit sous le ligament acromio-coracoïdien. C’est ce qui se

passe lors de l’étirement mains entrecroisées au-dessus de la tête,

puis au zénith.

S’ÉTIRER AU ZÉNITH EST FONDAMENTAL

EN POSTOPÉRATOIRE

S’étirer au zénith optimise le remodelage collagénique : la cicatri-

sation concerne l’appareil capsulo-ligamentaire et la bourse sous-

acromiale, qui cicatrisent de part et d’autre du tendon. L’étirement

mains jointes en élévation, au gré du patient, crée des contraintes

progressives en traction, qui respectent la réinsertion transosseuse,

redonnent sa longueur à l’appareil capsulo-ligamentaire, et son rôle

de glissement à la bourse sous-acromiale. En postopératoire, la pro-

gression en élévation correspond, en même temps, à la remise en

route en étirement progressif de tous les muscles de la ceinture

scapulaire.

S’étirer au zénith est une modalité optimale de réveil et de travail

musculaire :s’étirer met en jeu 108 muscles pour les membres supé-

rieurs (13). Les étirements personnels, mains jointes, réveillent les

muscles ; les activités de la vie quotidienne, reprises progressive-

ment, les renforcent. Nous prévenons le patient que ses muscles vont

se réveiller plus vite et plus fort que ne vont cicatriser ses tendons,

car le métabolisme des cellules musculaires est beaucoup plus actif

que le métabolisme des fibres de collagène. Nous interdisons donc

tout exercice kinésithérapique complémentaire à visée musculaire

(travail actif et travail contre résistance), et nous invitons le patient

à être très prudent dans la reprise de ses activités.

PEUT-ON APPLIQUER CETTE RÉÉDUCATION

À L’ÉPAULE PRÉOPÉRATOIRE ?

Il est facile, en consultation, de proposer à un futur opéré de s’éti-

rer mains jointes au zénith ; il suffit de quelques secondes pour

le lui montrer et pour voir s’il est capable de le faire. Si cela paraît

difficile, voire impossible, comment imaginer que les désordres

articulaires qui l’empêchent de s’étirer ne vont pas se retrouver

aggravés en postopératoire, avec un patient qui ne pourra ni ne devra

plus forcer pour s’étirer et vaincre la raideur ?

NOUVEAUX CONCEPTS KINÉSITHÉRAPIQUES

La Lettre du Rhumatologue - n° 316 - novembre 2005

46

NOUVEAUX CONCEPTS KINÉSITHÉRAPIQUES

Si l’épaule est rebelle à cet autoassouplissement, un bloc sensitif

du nerf sus-scapulaire facilite les étirements mains jointes dans

le quart d’heure qui suit, grâce à l’action rapide de la lidocaïne.

L’assouplissement se complète dans les 10 jours qui suivent, grâce

à l’action plus tardive de la cortisone. La souplesse doit ensuite

être maintenue par les étirements, en se donnant au moins un mois

après l’infiltration pour en juger.

La raideur préopératoire négligée est en partie responsable de la

mauvaise réputation de la rééducation de l’épaule opérée : doulou-

reuse, difficile, longue et décevante. L’habitude prise de faire s’assou-

plir nos propres patients me permet de constater que, chaque fois

qu’un chirurgien déroge à cette règle et me confie le suivi de son

patient, je constate que la rééducation est douloureuse, difficile,

longue et décevante.

■

Bibliographie

1. Duplay S. De la péri-arthrite scapulo-humérale et des raideurs de l’épaule qui

en sont la conséquence. Archives générales de médecine ;1872:513-42.

2. Neer CS 2nd. In : Shoulder Reconstruction. Philadelphie : WB Saunders

Company;1990;7-14.

3. Neer CS 2nd. Impingement lesions. Clin Orthop Relat Res 1983;173:70-7.

4. Neviaser JS. Adhesive capsulitis in the shoulder: a study of the pathological

findings in periarthritis of the shoulder. J Bone Joint Surg 1945;27:211-22.

5. Neer CS 2nd. The anatomy and potential effects of contracture of the coraco-

humeral ligament. Clin Orthp Relat Res 1992;280:182-5.

6. Granirer LW. A simple technique for suprascapular nerve block. NY State J

Med 1951;51:1048-54.

7. Wassef MR. Suprascapular nerve block. A new approach for the management

of frozen shoulder. Anaesthesia 1992;47:120-4.

8. Liotard JP. Rupture de coiffe et raideur de l’épaule. Symposium sur la raideur

de l’épaule. 2001;La Baule, France. Proceedings.

9. Neer CS 2nd. In :Shoulder Reconstruction. Philadelphie :WB Saunders Company ;

1990;488-91.

10. Liotard JP, Expert JM, Mercanton G, Padey A. Rééducation de l’épaule. Édi-

tions techniques. Encyclopédie Médico-Chirurgicale. Paris. Kinésithérapie-

Rééducation fonctionnelle 1995;26-210:23-30.

11. Hughes M, Neer CS 2nd. Glenohumeral joint replacement and postoperative

rehabilitation. Physical therapy 1975;55:850-8.

12. Gagey O, Bonfait H, Gillot C, Mazas F. Anatomie fonctionnelle et mécanique

de l’élévation du bras. Rev Chir Orthop 1988;74:209-17.

13. Bonnel F. Épaule et couples musculaires de stabilisation rotatoire dans les

trois plans de l’espace. In : Bonnel F, Blotman F, Mansat M (eds). L’épaule.

Paris : Springer-Verlag;1993:35-6.

Merci d’écrire nom et adresse en lettres majuscules

❏Collectivité .................................................................................

à l’attention de ..............................................................................

❏Particulier ou étudiant

M., Mme, Mlle ................................................................................

Prénom ..........................................................................................

Pratique : ❏hospitalière ❏libérale ❏autre..........................

Adresse e-mail ...............................................................................

Adresse postale .............................................................................

......................................................................................................

Code postal ........................Ville ……………………………………

Pays................................................................................................

Tél..................................................................................................

Merci de joindre votre dernière étiquette-adresse en cas de réabonnement,

changement d’adresse ou demande de renseignements.

ÉTRANGER (AUTRE QU’EUROPE)

FRANCE/DOM-TOM/EUROPE ❐140

€collectivités

❐116

€particuliers

❐80

ێtudiants*

*joindre la photocopie de la carte

❐120

€collectivités

❐96

€particuliers

❐60

ێtudiants*

*joindre la photocopie de la carte

LR 316

OUI, JE M’ABONNE AU MENSUEL La Lettre du Rhumatologue

Total à régler .......... €

À remplir par le souscripteur

À remplir par le souscripteur

À découper ou à photocopier

✂

ABONNEMENT : 1 an

+

ETPOUR 10 €DE PLUS !

10

€

, accès illimité aux 24 revues de notre groupe de presse disponibles sur notre

site vivactis-media.com (adresse e-mail gratuite)

+

R

RELIURE

ELIURE

❐10

€

avec un abonnement ou un réabonnement

MODE DE PAIEMENT

❐

carte Visa, Eurocard Mastercard

N°

Signature : Date d’expiration

❐

chèque

(à établir à l'ordre de La Lettre du Rhumatologue)

❐

virement bancaire à réception de facture

(réservé aux collectivités)

EDIMARK SAS - 2, rue Sainte-Marie - 92418 Courbevoie Cedex

Tél. : 01 46 67 62 00 - Fax : 01 46 67 63 09 - E-mail : [email protected]

❐

1

/

3

100%